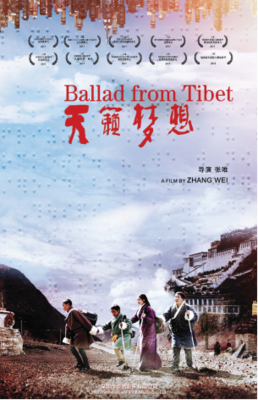

《天籁梦想》是一部由张唯执导,落松土登 / 益西旦增 / 嘎玛松姆主演的一部剧情 / 家庭类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的观后感,希望对大家能有帮助。

《天籁梦想》观后感(一):内心有火的人,就算成了佛系也是武僧!

不是说对西藏风光的描写真实,也不是对原型故事还原的真实。(故事改编自2010年西藏盲童上《中国达人秀》)

比如,

当四人迷路时,图丹查看地图,知道离拉萨还有很远很远时,他退缩了。反而是最小的格桑,每当人们问他去哪里时,他就用胳膊肘比划拉萨到深圳的距离,仿佛在说,你看,就这么远呗!

因为格桑看不到,所以只管一直往前走就好!他和另外两个盲童都相信,只要一直走下去,天自然会亮!

再有,当图丹(只有一只眼睛能看见)带领三个盲童过桥时,其他人因为看不见湍流的河水,以及桥上悬挂的动物尸体,反而不紧不慢的摸索着前行。图丹能看见,却又模糊不清,更增添了内心的恐惧,他几次吓的哆嗦。

这就是一种对人性最深刻的本能刻画。所谓“无知者无惧”,大抵如此。

这就是人性!小孩子也不例外,何况大人了?多少人眼睛雪亮,却只看到了机遇里的艰难险阻和不可能!反而是那些不管不顾,眼里有光,心中有火的人才有足够的勇气去挑战机遇,追逐梦想!

《天籁梦想》观后感(二):电影本身还不错,只是被一帮骑车的车友给呼呦

整部电影围绕著四个盲童,为了一圆上电视台唱歌的梦想而展开,叙述着中间所经历的各种波折过程!如果光以内容而言,西藏的秀丽风景、真实的孩童写照以及西藏动人的歌谣,其实还很是值得一看。但不知道为什么中间出现了一段不太搭的哈雷骑士桥段,且根据一些摩托车自媒体的宣传,还以为该片是以骑士精神为主导的片子!如果各位想想这个桥段换成了一帮出游的大奔驰G,或者骑摩托车返家的农民工,甚至一帮开着超跑的富二代!差别在哪?

当时因为看到摩托媒体的宣传,进到戏院打算看看这部以摩托车为主角的电影,然而看了近一半,骑士的镜头其实不超过10分钟吧。但宣传上却各种灌输骑士精神如何伟大、护送儿童、甚至护送骨灰等,但说真的这个片段穿插得也有点过于生硬!且也没有那些所谓的摩托车骑士如此伟大、甚至号称第一部以摩托车为主题的电影,我只觉得更多是绑架情怀,绑架了一帮不明就里,盲目跟风的车友会、俱乐部等。这样的宣传手法真的是极其失败的案例。

如果不绑架、不利用摩托车骑士的这些情怀,该片还是有看点的。只是在广大的摩托车圈中,只进行了零星的宣传,打著摩托二字来误导电影本身所要传递的内容,只能说这样的手法是不智的,不以核心的盲童以及人文关怀为主,非要大肆宣传摩托!这绝对算得上是失败之作。

对于电影我觉得可以给出三星半的成绩,但对于大肆宣传摩托的种种行销方式,我觉得是过于宣宾夺主的失败范例。

《天籁梦想》观后感(三):鄙视导演贩卖悲情给自己镀金

很明显编剧是在按照《阳光小美女》、《少年斯维派的奇妙之旅》的模式在复制“公路片”。

坦白讲,一看到这样的剧情,就觉得是为了煽情卖惨强行安排。几个失明儿童去参加电视台的达人秀,这原本没什么问题,问题是前面为了渲染制造他们参赛的不容易,硬是安排只有四个人上路,现实生活中,100%都会由行动无障碍的人作为他们的向导,即使片中安排了图丹还没有完全失明,但成年人健全人们容许他们这样上路就是失责。导演的侧重点其实应该摆在他们参赛之前的准备,组建团队的种种困难,而不是把上路参赛作为重点。后面到深圳行那段尤其无趣,即使是红树林的海边也拯救不了。而且剧情转移到了治疗上面去了,主线本应该是克服困难参赛!而不是怜悯与施舍、廉价的眼泪。

藏语对白一一种味道在,如果配音成普通话就更加看不下去了。

虽然小孩子开三轮很欢乐,但未成年驾驶机动车是违法的,误人子弟。

好吧,虽然很不喜欢这个片子故意制造悲情,卖惨,但藏族的歌曲、音乐是真好听,女孩的歌曲真有一种天籁的味道。藏人都是天生的歌者啊,韩红那是得天独厚的一人。蒙古族也是天生的歌者。还有好几个少数民族在音乐上都有着非凡的造诣,比之流行音乐,那更有韵味在。

片子最后强调真人真事改编,其实是强行给自己找卖点。人家参加达人秀的合唱群体故事显然有意思多了,只是导演根本就没去挖掘。

还有字幕的献给有梦想的西藏盲童。也是很狭隘。

《天籁梦想》观后感(四):天籁梦想,至真至善,至美至纯!

大道至简,大音稀声。

大美无声,大爱无言。

一首动人的音乐,不一定要多高的声乐技巧;

一段唯美的舞蹈,不一定要多难的舞蹈动作;

同样,一部好的电影,不一定要多么美跌宕起伏的故事情节,不一定要多少大咖参演。重要的是,它击中了你的心,唤起了你心中的善与爱。

这部电影,其实故事很简单。

故事里每个人都有自己的梦想。

尼达校长和医生的梦想,是呵护孩子们的尊严和健康。孩子们父辈的梦想是让孩子们循规蹈矩地活着,骑士们的梦想是驾着爱车,风驰电掣,驰进西藏!

而孩子们的梦想则是不走寻常路!是带着音乐,走出西藏,去看看外面的世界!

当不同的梦想碰撞,最终,所有的梦想都为了孩子的梦想让路!

骑士们调转方向,把孩子们送到西藏,导演助理和尼达校长把孩子们从西藏护送到深圳,追求收视率的女导演再一次给了孩子们登台表演的机会。

在纯真和童真面前,所有的世故和世俗都会低头。

在纯净和爱心面前,每个人都会小心去呵护。

在小我和大我之间,每个人都会下意识地懂得取舍。

生命长河?什么可贵?

梦想可贵,爱心可贵!

梦想是什么?

是穷切益坚,不坠青云志!

是具怀逸兴壮思飞,欲上青天揽明月!

是长风破浪会有时,直挂云帆济沧海!

爱心是什么?

是对世界和生活的憧憬和无尽热爱!

是看到这个世界并不完美后对万物的接纳和依然深爱!

是对社会弱小深深的悲悯并伸出援手!是对纯真的细心呵护!

勇敢追自己的梦,用爱心守护别人的梦!

梦想让自身起飞,爱心让世界温暖!

唯美的风景,干净的画面,清澈的眼神,灿烂的笑容,无杂质的音乐。风格,简约而不简单。没有多余的镜头,没有多余的一句台词,镜头切换自如,画面流转且意味深长。

天籁梦想,至善至美,至真至纯。

《天籁梦想》观后感(五):《天籁梦想》:电影市场需要这样的现实暖心之作

市场上就需要这样义无反顾的电影。《天籁梦想》说的是四个藏族盲人少年(三个男孩和一个女孩)到南方城市参加选秀比赛的故事,从西藏到深圳,这一路他们走得着实艰险。他们在完全没有成年人的帮助下走完这一路,而且是瞒着家里人去深圳参加选秀比赛。作为四个人生地不熟的少年,他们参赛的历程可以想象有多么艰难。

《天籁梦想》这部电影主题很明确,就是展现藏区少年对音乐的执着追求,还有就是藏族的音乐和歌声有多么美妙。天籁和梦想结合在一起,就是片名《天籁梦想》。

这部现实题材的电影在市场中显得弥足珍贵,现在卖座大片都不是很接近于现实的电影,都比较理想化和梦幻化,属于让观众看了开心就好的电影,但也是看过就忘。但《天籁梦想》真不是那种看了就忘的电影,这部电影让大家看到了西藏不一样的地方,还有藏族音乐的迷人之处。这是一个很曲折的故事,与现实贴近,聚焦的是四个盲人少年,准确地说,其中一个少年还有一只眼睛能看见,但也随时会失明,他们就这样义无反顾地踏上奔赴深圳之路,这一路太过曲折了。

没有大明星和特效大场面的电影的确很难吸引观众,但电影市场里面还是需要像《天籁梦想》这样的作品,现实主义题材是电影的基石,如果一个市场中只有娱乐大片不断上映,观众也会腻烦,电影也只能是越拍越无聊。《天籁梦想》是一部有营养的电影,也是一部饱含真情的电影。拍摄和发行这部电影,显然不是为了急功近利,电影带给观众真正的感动,让观众了解一个地方的民俗文化,这样的电影会有更深远的意义,显然《天籁梦想》具有这样的意义。

电影市场应该是多元化的,不能仅有纯娱乐的电影供观众欣赏,有些电影是需要静下心来观看的,《天籁梦想》就是。看《天籁梦想》就能明白,人为了梦想可以做出多大的努力。即便是失明的少年,因为音乐,他们也能迈出坚定的脚步,这种精神其实可以学习,这也是这部电影所具备的现实意义。

即便是我们无法像片中四位少年那样长途跋涉去实现梦想,但看到这样的少年人,或许我们也可以施以援手。这部电影中充满了温情,虽然西藏到深圳路途遥远,但他们一路上也遇到了很多热情且善良的人们,帮助他们一路走来。这部电影告诉我们,虽然生活很艰难,但我们应该向往美好,以及做到力所能及的善良。把善意传递下去,会让自己也感到温暖。在贺岁档这样激烈竞争的档期,应该给《天籁梦想》这样的电影多一些关注。

《天籁梦想》观后感(六):纯净的心灵可以盛得下整个世界

“我的眼睛很大很大,装得下高山,装得下大海,装得下蓝天,装得下整个世界。我的眼睛很小很小,有时遇到心事,就连两行泪,也装不下。”这是不久前笔者在一家主流纸媒上看到的一个8岁孩子的诗句,题为《眼睛》。

“四个藏族盲童,从藏南珠峰脚下出发,身背着家乡产的梨子,跋山涉水,一路走到拉萨,从这里飞到更遥远的深圳,实现将藏族的天籁之音唱给所有电视观众们听的梦想,以及重见光明重见世界的梦想……”这是笔者刚刚在影院里看到一部电影,名叫《天籁梦想》。

两种表达方式,两个文艺作品,却有着异曲同工之妙,让我们这些大人们为之动容,震撼!动容,不止因孩童们纯洁的心灵深处,映照出对世界的美好看待……震撼,更有对电影创作者们对藏族盲童一颗颗纯洁心灵的真实写照,还有对这一段为梦想远走他乡之路的可叹可敬!

与大成本商业片不同的是,《天籁梦想》有着并不复杂的故事,却拥有可以调动所有观众心灵的脉络走向,让人们随着四个藏族盲童的艰难却快乐的脚步,一步步踏出藏区,一步步走近梦想。四个孩子,只有一只眼睛可以模糊看见眼前的景象,仅凭着他们对唱歌和“可以重新看见世界”的梦想和渴望,便敢于向远方出发。地图上近在咫尺的距离,是孩子们乐观纯净心态的真实写照。更是对藏区蓝天白云下,一颗颗真挚童心的赞美。

影片创作者,没有在拍摄上使用那些花哨的技巧,没有特效大场面和刻意地煽情烘托,多的只是对四个非职业小演员们的真实描写。看看他们乐天派一般的天真笑容,听听他们爽朗动听的笑声,跟着他们走一走险些掉进湍急河流里的险路……相信没有一个观众,不会为孩子们的纯洁和乐观所打动。

大银幕上,每一帧藏南天地的如画美景,都时刻映衬出孩子们干净的内心。看不到美景,艰难险阻自然也不会打断他们的决心。特别是最小的那一个名叫格桑的小孩儿,每每勇敢地比划着去深圳的方向,总让人鼻尖酸酸的,更会让人有会心的微笑。

同样是关注盲人,注视弱势群体的作品,当年影响力不小的《推拿》走的是更加现实和灰暗的路线。而《天籁梦想》则有着光明和积极的方向和动力,因为每个未经世事的孩子们,都有颗纯洁的心灵,在他们的心里,世界如天空般纯净,发生在这世上的故事,也如他们会哼唱的天籁之音般动听!

而这部“小作品”《天籁梦想》也如片中的孩子们般,似一股清流,在这个商业气息浓郁的新年贺岁档里,给观众们带来“欣欣向荣”的心灵享受,不是吗?!

《天籁梦想》观后感(七):一次天籁梦想的旅程,一次与盲人的心灵沟通

今年中国电影的总票房又一次刷新了记录,正如《战狼2》一样国产的商业大片层出不穷,让本就市场空间极小的公益片、文艺片在夹缝中求生存。还好,在激烈的市场竞争中,我们依然能看到像《冈仁波齐》、《七十七天》这样的电影能创造出亮眼的票房成绩。在如今激烈的贺岁档中,一部《天籁梦想》的电影不能被忽略,它聚焦藏族盲童,为了梦想,踏实征途,带给观众一次与盲童心灵沟通的机会。

这部电影带给你的不只是感动,更多的是一种力量。它根据真人真事改编,讲述一群盲童为了给同伴治疗眼睛,为了实现唱歌的梦想,偷偷从盲人学校跑出来,飞到深圳参加电视综艺节目,经过很多意想不到的坎坷,最后圆梦,用歌声感动了大家的故事,其中的小伙伴也接受手术治疗,重见了光明。

其实这部电影的故事很简单,每个人都有自己的梦想。尼达老师和援藏医生的梦想,是呵护孩子们的尊严和健康。孩子们父辈的梦想是让孩子们循规蹈矩地活着,而孩子们的梦想则是不走寻常路,是带着音乐,走出西藏,去看看外面的世界。当不同的梦想碰撞,最终,所有的梦想都为了孩子的梦想让路!在纯真和童真面前,所有的世故和世俗都会低头。在纯净和爱心面前,每个人都会小心去呵护。每一部公益性质的电影和文艺片,都是因为导演的执着才诞生的,《天籁梦想》也是如此,如果没有导演的执着,我们可能不会有机会隔着银幕与这些盲童来一次心灵的对话。

因为高海拔和日照强等原因,藏区的白内障患者异常的多,导演张唯把镜头对准盲人的眼睛,不戴墨镜的盲人的眼睛,跟着他们拜佛、上课、组团、出发、一路跋涉、坐飞机、去海边、做节目、上电视。他用镜头替带我们的眼睛,去跟每一位盲童交换心灵。唯美的风景,干净的画面,清澈的眼神,灿烂的笑容,无杂质的音乐风格,简约而不简单。电影里没有多余的镜头,更没有多余的台词,镜头切换自如,画面流转且意味深长。没有花哨的特效,没有刻意的剧情,一切都如涓涓细流,沁人心脾,让你静静的去看待盲童们的梦想与执着。这样的电影该被更多的人看到,也该感动更多的人。

如《冈仁波齐》《七十七天一样》,在大银幕上感受藏区之美,是这部《天籁梦想》的一大看点,而盲童们内心之美,以及音乐之美,作为看过电影的每一个观众来说,那是一张享受,也是一种震撼。好电影,是有力量的。

不顾一切去深圳,藏区与深圳,好似两个极端,一个高度发达,一个古老原始,两种碰撞,在每个观众的心中会泛起涟漪。电影微妙传递出了不同城市氛围对人性和心态的影响,我无比希望,这部电影能够被更多的人看到,让更多的人去关注藏区,关注藏区的这些孩子,哪怕只是一个微笑的赞许,也会给他们战胜困难的力量。感谢导演张唯为我们奉献出了这样一部干净、清澈而有力量的电影,让我们近距离的感受藏族孩子的梦想,并与他们进行了一次心灵上的沟通。

《天籁梦想》观后感(八):把镜头对准盲人的眼睛,你一样可以看到心灵

盲人习惯戴墨镜。

普通人在生活中偶遇盲人,看到最多的是盲杖,很少看到眼睛。

墨镜就像一条无形的河,盲人在河的那边,我们在河的这边。

眼睛是心灵的窗户,我们跟盲人之间没有窗户,同情心肯定是有的,但心灵彼此不灵。

《天籁梦想》的导演张唯,把镜头对准盲人的眼睛,不戴墨镜的盲人的眼睛,跟着他们拜佛、上课、组团、出发、一路跋涉、坐飞机、去海边、做节目、上电视。

他用镜头替我们的眼睛,去跟每一位盲人交换心灵。

他希望观众懂,不交流的同情是歧视,不舒服,没结果。

当栏目导演安排盲童卓玛脱掉藏袍,穿上露肩装,化上明星妆,走上舞台,而卓玛一声不吭就放弃的时候。

我能感受卓玛的愤怒和失望,一个为收视率而消费别人梦想的节目,甚至都不能坚持选手的本色了。

当一直戴着墨镜的尼达校长,最终在真心的掌声中,摘掉墨镜,面对观众,双手合十,鞠躬致谢。

那一刻,我知道他的心灵在说:文明也是光明。

【备注】

若纳税有作用,则同情无意义。

特别是当我们计算“同情”的成本之后。

你知道你们公司或者单位一年需要缴纳多少残保金吗?

《天籁梦想》观后感(九):《天籁梦想》少年有梦就要追,唱出梦想最真实的颜色

这是一个富足的时代,也是一个贫瘠的时代,环顾四周,人们行色匆匆,疲惫麻木,体闲时光都用来看好莱坞套路大片,看一些没营养的电视节目,上王者农药,玩几把吃鸡游戏,说说娱乐圈的东家长西家短,一切都是那么的华丽却缺乏灵魂,看不到思想的沉淀,得不到内心的触动。只是有时候在夜深人静时,面对窗外的星空,偶尔会回想起在被困在高楼大厦之前,那些幼稚却无比真实的梦想,就比如眼前这部电影《天籁梦想》所讲述的故事一样,一群孩子为了梦想,启动了一场前途未知的旅行。

可以说,在影坛大环境下,《天籁梦想》的出现是一个异类,也是一个意料之外的惊喜,它没有什么大明星大阵仗,没有IP、CP和小鲜肉,只有扎实有力的剧作,栩栩如生的表演,唯美又真实的画面,已经能够让人发自内心的情感,导演张唯与他的非明星创作班底以这样的精彩表现告诉大家,中国电影的现实主义从不缺席,哪怕在如此票房至上的时代,依然有一批电影人在努力创作,凭着诚意和良心,给大家拍摄出一部养眼又走心的电影。

电影中的故事改编自真人真事,有一群盲童,图丹、索朗、格桑、卓玛,他们最小的8岁,最大的16岁,因为特殊的身份,并不富裕的家庭条件,他们的生活原本就应该平淡无奇,只能在没有观众的高原上唱歌。可是,有一种叫做梦想的东西在某一天突然点亮了他们的渴望,为了让平凡的灵魂不再平凡,也为了让内心的快乐通过歌声传递给更多的人,他们踏上了追逐梦想的征程。

走过了无人的狂野,走过质朴的村庄,走过湍急的河流,还有危险的索桥,这群孩子战胜了无数的危险与阻碍,把欢快的歌声送给蓝天和白云,把少年的梦想留着这片古老的土地上。在这个过程里,有数不清的迷人美景,诚朴的风俗,给观众带来惬意的视听感受,还有美妙的心灵洗礼。很少有一部电影能如此真挚和满饱的表现一群盲童,虽然孩子们看不见这个世界,但是通过他们,我们能感受到阳光,阳下光是梦想最真实的颜色。

这几年我们都会看电影和综艺,特别是一些选秀节目确实非常精彩而且激烈,但是很显然,在这个高度快餐化的娱乐环境里,我们会忽略梦想最本质的东西,而《天籁梦想》通过梦想、冒险、选秀等元素的结合,把孩子们最简单的梦想展现在银幕上,这份意义弥足珍贵。

估计很多人在看完影片之后都会和笔者一样,内心涌起一种别样的冲动,想去为生命歌唱,为梦想奔走。生活在这个繁华而又忙碌的都市里,我们都渐渐的习惯了去追逐于身外之物,忘却了人生本身的初衷,而张唯导演执导的《天籁梦想》恰恰可以通过几位盲童的梦想之旅,让我们去重燃少年时的梦想。

《天籁梦想》观后感(十):《天籁梦想》:与梦想同行,人生因此而美好

这段时间看电影快把眼泪流干了。看《寻梦环游记》哭了,因为感动。《芳华》《无问西东》也都让人哭的稀里哗啦。因为,人物角色的命运归途太坎坷,太凄绝。《天籁梦想》之所以也能让我泪如雨下,完全是片中主角为梦想的执着与坚守,期盼与守望。

看《天籁梦想》就好像踏上了一次亲赴西藏的心灵之旅,那种净化,那种洗礼,让久处繁华都市且日渐烦躁的我,终于可以有一次静静聆听来自内心深处的热爱与执着。必须非常感谢导演张唯,用如此唯美的画面,如此极致的摄影,如此走心的讲述,如此真挚的情感,将一群先天未能享受到上天眷顾,却纯真、素朴的盲人儿童、少年的生活日常展现了出来。从而让更多人走近他们,了解他们。

《天籁梦想》改编自真人真事,影片的演员阵容主要是来自拉萨、江孜等地盲校的盲人师生,以及哈雷骑士团的骑士们。正因为他们不是专业的演员,所以才没有演的痕迹。情绪真实的绽放,言行真实的表达,让这些盲人师生和骑士团员的所经所历更能在心魂深处,引发强烈情感共鸣,情绪共振。影片特有的人性关爱和人文情怀主题,也因为演员真实的情感爆发,情绪释放,而得到了很好的表达。

不得不说,导演张唯的这一招,非常用心,效果也是可见的。正是基于此,影片在德国施林格电影节全球首映时,才会引发全场关注和震撼。此片还代表中国电影,参加了德国汉堡国际电影节、阿联酋沙迦国际儿童电影节、日本东京国际儿童电影节、希腊奥林匹亚国际儿童少年电影节等18个国际电影节。

匠心制作,诚意讲述,《天籁梦想》的口碑不仅誉满全球,在国内上映时,虽然排片不多,但看过影片的很多观众,都由衷的点赞与撒花。毕竟,盲人师生、哈雷骑士团等非职业演员的用心演绎与诠释,实在太动人心魂。

虽然是一部小成本的文艺片,但张唯导演在执导影片时并不含糊。影片的镜头非常流畅自如,配乐也气势磅礴,关键是影片的叙事、情节,都非常饱满。因其所营造的戏剧冲突,戏剧张力,情感驱动,也都很燃很极致。

对盲人师生、哈雷骑士团成员内心情感的挖掘,张唯导演也表现出了不俗的导演实力。本色的表演,让成长、励志主题的表述,更具视觉冲击力和心魂震撼力。特别是对盲人师生与哈雷骑士团成员之间,细腻情感瞬间的捕捉,更让观众深深感受到了生命的美好,真情的可贵。与梦想同行,人生因此而美好。这种感觉就好像在西藏雪域高原,经历过了一次彻底的洗礼和涤荡,让人在看完《天籁梦想》之后的感觉是感动,是泪奔,是舒畅,是激奋,是感恩。

关于梦想的故事很容易套路化、模式化,讲不好就会让观众心生抵触。比如此前看过的不少以残疾儿童、人士为主角的影视剧,这些作品主要以卖惨为主,然后再生硬的植入成长与励志的主题,从而疏远了观众与角色的距离。情绪的表达,情感的诉求是比较失败的。

《天籁梦想》则不同,影片的情感流露是真实且真挚的,主题表达是自然流畅的,情感共鸣与情绪共振是由衷的。催泪、感动、成长、励志等效果的实现也是情到深处自然而然的。尤为特别的是,观众与片中一众角色的距离,因为真情实感的弥漫,而变得越来越近,甚至有强烈的融入感。正因为如此,对张唯导演的下一部作品,也心生出了无限的浓郁期待来。