冯学荣,作家,中国最好的人文历史知识传播者,著有《日本为什么侵华》、《中国历史的侧面 II》、《亲历北洋》、《不忍面对的真相》、《隐动力》等,是“别等”书吧的代言人。

文/冯学荣

1

例如说汉代的“太学”,就是“最高学府”的意思。

再例如说“太古时期”,就是指“最早的时期”。

再例如说,“太原”,意思是指“超级大平原”。

等等。

以此类推。

那么冯老尸考考大家,江苏省的太仓市,“太仓”是什么意思呢?

答案是:

事情是这样的:

春秋时期,吴国的国君,曾经在现在太仓这个地方,建了国家的大粮仓,用来储存粮食。

所以,这个地方,叫做“太仓”。

图:太仓地理位置。江浙一带在农耕社会时期是重要的产粮区,在这里建粮仓,具有一定的便利性

中国有许多的地名,其实蕴含了历史,“太仓”只是其中的一个例子。

因为啊,这个地方在古代,是一个超级驿站,是许多驿卒路过停留驻马休息的地方,真的是“驻马”的“店”,所以叫“驻马店”。

也是名符其实。

是不是很有趣?

2

明朝的倭寇,一开始确实是日本海盗居多,可是越到后期,就越发现,那些号称倭寇的人,多数是大明帝国的子民,许多都是破产的中华海商从业人员。

那么,那些破产的中国海商,当海盗就好好当海盗嘛,为什么要伪装成“倭寇”呢?

因为在当时明朝,国法是很残酷的,一人当匪,全家遭殃,就算不满门抄斩,官府经常也会把土匪的家人关起来,或者摊派杂役,或者鞭打虐待,等等各种。

总之你当了土匪,让官府知道了,你在故乡的家属和亲戚,就不会有好日子过。

这还不算,如果知道你是土匪的家属,那么那些死于土匪刀下的,就会找上门,要你赔钱,找你麻烦,等等,各种。

退一万步来说,就算官府不找你亲属的麻烦,就算被害人也不找你亲属的麻烦,大家知道你当了土匪,你在故乡的亲属,也会活得很没面子。

你说对不对?

所以,自古以来中国土匪有一个不成文的规则,那就是,一人做事一人当,不愿意连累家属和亲戚。

所以,当海盗呢,伪装成倭寇,伪装成日本人,世人就不知道那个海盗是我,我故乡的家属和亲戚,就安全。

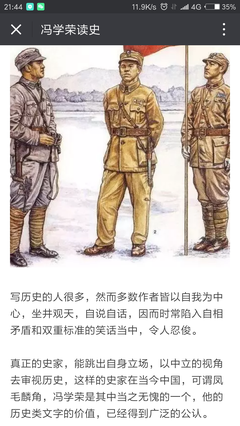

图:倭寇

当然,还有一个原因,那就是当年倭寇的刀很锋利,倭寇很能打,伪装倭寇,也可以吓唬人,但那是另外一个话题,不展开谈。

回到刚才的话题,就是说自古以来的土匪,大多都懂得伪装自己,不连累家属和亲戚。

当年清末东北的土匪,叫“胡子”,为什么叫“胡子”呢?

其实是同一个道理:

土匪当匪之后,留起了厚厚的大胡子,这样,别人就认不出他了,也就不会连累到他老家的亲属。

还有一个:化名。

清末民初的东北土匪,化名很多,举几个真实的例子,例如什么“老来好”,“大万字”,“老三省”,“四季好”,“名山”,“大来好”,“滚地雷”,“老北风”……等等各种。

土匪为什么不以真实姓名示人呢?

答案还是同一个:不愿意连累家属和亲戚。

3

有人问:为什么古代的中国,出不了大资本家呢?

这个话题,可以写一本厚厚的专著,但是,出于简练,我们不妨可以看看几个例子,就可以管窥答案:

汉高祖刘邦下过一道“贱商令”,禁止商人乘坐马车。

唐朝统治者,歧视商人。在唐代,商人的后代,不能参加科举。

在明朝,朱元璋规定:商人不能穿丝绸。

这只是其中几例规定。

在中国的历史长河里,象这一类歧视、压迫、迫害、虐待商人的法律和制度,有许多许多。

古代中国,是一个“重农抑商”的社会。

“抑商”,抑制商人的发展,不让商人做大,不给予商人社会地位。

你说,在那样的社会里,哪一个有才干的人,愿意去做一个商人?

孩子不能考科举。发财了不能穿丝绸,也不能坐马车。换成今天的话说,如果我下海做生意的话呢,小孩不能参加高考,发财了不许穿名牌衣服,也不许买车,去哪只能骑单车啊有木有。

试问,哪个有才干的人,愿意去做商人?

换了你,你要不要做商人?

所以在古代,商界根本吸引不了一流的人才。

也正是因为如此,古代中国的商人在发财之后,几乎无一例外,都将钱拿去购买田地,摇身一变,变成地主去了,他们一般不会用这些挣来的钱去扩大自己的商业帝国,而是去购置田地、当地主。

为什么?

因为在古代,地主有地位,商人没有地位,做生意赚钱,只是“飘”在半空的状态,只有买地当地主,才算是真正“着陆”了,才算是“正道”。

换句话说,那时候的商人,到了最后,基本上也都成了地主。

所以古代的中国,只有大地主,没有大资本家。

4

我们中国历史里面,有一些事情搞清楚了之后,其实是很令人惊讶,也是十分有趣的。

举个例子,花木兰。

我们上中学的时候,都学过《木兰诗》,我们不妨温习一下:

唧唧复唧唧,木兰当户织。不闻机杼声,惟闻女叹息。

问女何所思,问女何所忆。女亦无所思,女亦无所忆。

昨夜见军帖,可汗大点兵,军书十二卷,卷卷有爷名。

阿爷无大儿,木兰无长兄,愿为市鞍马,从此替爷征。

东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭。

旦辞爷娘去,暮宿黄河边,不闻爷娘唤女声,但闻黄河流水鸣溅溅。

旦辞黄河去,暮至黑山头,不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑鸣啾啾。

万里赴戎机,关山度若飞。朔气传金柝,寒光照铁衣。

……

大家还能背出来多少呢?

我们上学那会,每次背诵这首《木兰诗》,脑海中就出现了一位汉族女子,英姿飒爽,骑马从军的威武形象。

图:花木兰的汉族戎装想象图,然而这并不符合事实,因为花木兰不是汉人,她参加的也不是汉军

连好莱坞动画片《花木兰》,也是一个汉族女英雄的形象。

而事实上呢?

冯老尸真的不忍心惊醒大家的梦:

花木兰,不是汉人

在历史上,花木兰生活的国家,叫做“北魏”。

北魏不是一个汉族国家。

北魏是鲜卑人的国家。

鲜卑人,是当时的游牧民族。

花木兰,不是汉人,她是游牧民族。

从古到今,任何汉化的花木兰形象,都是不符合历史事实的。

花木兰是鲜卑人。

“木兰”,也不是她的名字,而是她的姓,是鲜卑族的姓,拉丁化写作Umran。

“花”也许是她名字的汉语音译,也或者她根本就不叫“花”,可能“花”只是后世中原文人给她安上去的。

总之,姓“花”名“木兰”这种汉化的解释,是一厢情愿的,也是错误的。

北魏是一个鲜卑族国家,按照北魏早期的国法,也就是说在花木兰的那个时代,只有鲜卑人才能从军,汉人居民,是不允许从军的。

为什么?因为鲜卑人,信不过汉人。他怀疑你的忠诚度。

虽然北魏国家里面也有汉人,但是,北魏是鲜卑族统治的国家,在北魏的早期,也就是花木兰那个时代,汉人是收不到征兵令的。

北魏朝廷的征兵令,发到了花木兰的父亲手中。也正是因为她父亲是鲜卑族,所以才能收到征兵令,汉人是收不到征兵令的。

花木兰的父亲是鲜卑族,所以,花木兰也是鲜卑族。

说到这里,还有一个更令人失望的历史真相:

花木兰参加的战争,也与汉人的中原政权无关。

当年,花木兰代父从军,她加入的,是北魏的国家军队,打的那场战争,是“北魏”和“柔然”两个国家之间的战争。

图:花木兰代父从军想象图(汉军服饰不符合事实)

换句话说,是游牧民族“鲜卑”和另一个游牧民族“柔然”之间的战争。

这样的战争,和汉人的中原政权有关系吗?

没有关系。

我们一直歌颂的,只是一个想象出来的、被高度汉化了的花木兰。

仔细想想,是不是感觉有点莫名的冷幽默。

当年花木兰的国家“北魏”,这个国家位置在哪里?

答案是:北魏,位于今天山西、河北、河南、内蒙古一带。

图:北魏疆域图

由于这些地方,后来都并入中国了,所以从某些后世的文人看来,花木兰,也理所当然算是“我们的女英雄”了。

然而历史的真相,却总是让人大跌眼镜。

花木兰,这位我们从小就崇拜的女英雄,竟然是一个游牧民族“鲜卑族”的女孩子,而且打的仗,还与汉人的中原国家无关,这样的事实,令我们广大的历史爱好者,真是情何以堪。

细细想之。

真的令人哭笑不得。

当然,换一个心态来看,尽管花木兰不是汉人,她也不认为自己是汉人、中国人,或者中原人,但无论如何,花木兰代父从军的事迹,放在任何国家、任何时代,也算是一种值得称道的壮举。

也就是说,花木兰尽管不是汉人女英雄,但,她是一个女英雄,这一点,确实也是无法否认的。

如果你觉得长见识、有收获,请转发朋友圈或微信群,分享给亲朋好友。

欢迎加入

冯老尸的朋友圈子

防失联,

请加冯学荣备用公众号“冯老师畅谈古今”

长按扫码 即可关注