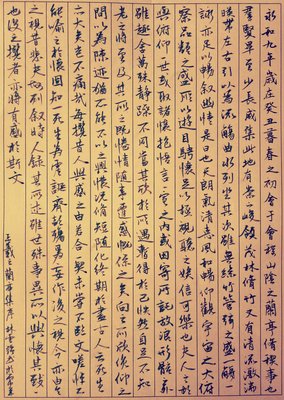

兰亭集序——我的缥缈之旅

准确的说,决定我流浪旅程的应该从公元353年说起,这天,王羲之与谢安、孙绰等四十一位军政高官,在山阴(今浙江绍兴)兰亭“修禊”,会上各人做诗,书法名家王羲之为了这次宴会写一序文,记录这次雅集,即《兰亭集序》。

从此,我有了名字。

这是王羲之超水准的发挥,全文28行、324字,通篇遒媚飘逸,字字精妙,点画犹如舞蹈,有如神人相助而成,被后世当做第一书法来看。

一直到碰上了千古一帝李世民,天下第一行书的名头才慢慢浮出水面。

作为皇帝李世民的爱好不少,打仗、狩猎、吟诗、绘画,当然少不了书法。

在唐以前,中国的书法名家很多,比如秦朝的李斯,赵高,汉魏的张芝,三国时的“楷书鼻祖”钟繇。任何一个都是名垂千古的书法大家。

可李世民的个性有些怪异,弱水三千取一瓢,只爱王羲之和他的《兰亭集序》

在做秦王的时候,李世民就成了王羲之的书法粉丝。经常临写王羲之的字,做了皇帝后,他干脆亲自撰写了《王羲之传论》,在文中他赞叹:详察古今,研精篆、素,尽善尽美,其惟王逸少乎……心摹手追,此人而已。其余区区之类,何足论哉!”

在李世民的加持下,一直不怎么出名的王羲之忽然成了天下文化人的偶像,一直上不了台面的《兰亭集序》忽然成了天下书法之首。

一时之间追捧的人犹如钱塘江的浪潮,你追我赶,恨不得把世间最优美的词儿都用上才好。

经过种种筛选,大浪淘沙之下,留下了最符合要《兰亭集序》的评价。

“翩若惊鸿,婉若游龙,荣曜秋菊,华茂春松。仿佛兮若轻云之蔽月,飘飖兮若流风之回雪。”

越是评价甚高,李世民就越是喜欢,越是喜欢,就越想占有。

李世民就想看一看我的真面孔,这种求而不得的心态,渐渐演变成一种心结,那就是一定要找到他想要的东西。

为此,他召见群臣,毫不掩饰地说:"朕梦寐以求右军兰亭帖,谁能用计从辩才手中取得,朕一定重赏。"

重赏之下必有勇夫。

当时的我在一个叫辨才和尚的手里。

当年,王羲之自己也十分珍惜“神助”之作《兰亭集序》,把它视为传家之宝,一路传下,至第7代孙智永手里,这位王家子孙也是一位书法名家,为了守住传家宝,特意盖一座小楼专做练字,誓言“书不成,不下此楼”。目的还是守住传家宝。

智永年百乃终,逝前他将我传给弟子辨才和尚。

得知我藏在一个和尚手里,李世民很高兴,立马派人去要。

但他小看了辨才和尚,这个作为王家最后的守宝人,并没有被李世民的权势吓到,直接给出了让李世民无话可说的理由。

这下弄得李世民有些下不来台了,眼看国宝就在眼前,却见不得,心头的不甘可想而知了。

就在李世民不知该如何下手的时候,尚书扑射房玄龄给他推荐了一个人。

一个叫萧翼的人。

为了取得辨才和尚的好感,他陪着辨才和尚下棋抚琴,谈天论地,评文述史,探讨书法。将没见过世面的辨才和尚忽悠地一愣一愣的。

善良的辩才和尚,很轻易就上当了。

就这样,我落入了李世民的手里。

应该说,李世民这个人还算不错,虽说用了些手段,但对我那是真爱。

在得到我的第二天,敕令侍奉宫内的拓书人赵模、韩道政、冯承素、诸葛真等四人,各拓数本,藏在国家档案馆里,又让欧阳询、褚遂良、虞世南等名手临本传世。