《维多利亚女王》是一本由【英】露西·沃斯利著作,北京燕山出版社出版的精装图书,本书定价:78,页数:400,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《维多利亚女王》读后感(一):作为君主和女性,她虽然不是无可挑剔,却足以命名一个时代

现在的大不列颠,因为首相约翰逊坚持要实行他的新“脱欧”方案,如果欧盟不接受这一方案则英国将在今年10月31日无协议“脱欧”,简直是乱成了一锅粥。因为时代的变化,英国王室如今已经发挥不了多少作用了。同样都是女王,估计女王伊丽莎白二世会无限向往维多利亚女王和她所处的那个长达百年的“维多利亚时代”的。

所谓“维多利亚时代”,一般是指维多利亚女王的统治时期,它的时限常被定义为1837年至1901年。“维多利亚时代”指认为是英国工业革命和大英帝国的峰端。这个时期的大英帝国走向了世界之巅,领土面积达到了3600万平方公里,经济占到了全球份额的70%,贸易出口更是比全世界其他国家的总和还要多上几倍。但这个英国历史上的梦幻时代并没有随着维多利亚女王在1901年的去世而结束——很多历史学家认为,所谓“维多利亚时代”的真正结束,至少要到第一次世界大战结束以后;当然也有人认为,随着1936年第一届世博会时期建成的水晶宫倒塌,才正式宣告了维多利亚时代的结束。

英国在建立了资本主义之后,第一个开创了工业革命。而维多利亚女王在位期间,正值英国自由资本主义由方兴未艾到顶尖、进而过渡到垄断资本主义的转变时期,经济、文化空前繁荣,君主立宪制得到充分发展;再加上维多利亚女王的个性,这一时代的确是可以与英国历史上爱德华时代相媲美的又一个黄金时代。

维多利亚女王在位期间共64年,比中国清代的乾隆、康熙在位时限都要长;虽然如今英国的伊丽莎白二世于1952年2月6日即位至今已有67年,但“二战”后日渐式微的英国国运当然已不可与“维多利亚时代”相比。

“维多利亚时代”当然不能仅仅归功于维多利亚女王个人。但不可否认的是,那个时代的形成与维多利亚女王的个人魅力、个性、家庭都有着相当的联系。维多利亚女王18岁登基之前,她在日记中曾经写道:“既然上帝把我置于这个国家的王位上,我将尽力履行自己的职责。我尚年轻,可能在许多方面缺乏经验,但我肯定,几乎无人像我这样怀着为国为民的良好意愿和真切希望。”在位期间,维多利亚模范地履行了立宪君主的职责,因此深受国民的爱戴。更为难得的是,她还是那个时代道德风尚的典范,既是典型的大家闺秀,也是优秀的家庭主妇 她自己生活严谨、工作刻苦,对别人又充满责任感。因此,在许多英国人眼中,维多利亚女王就是那个时代的缩影。之所以在英国所有国王中,维多利亚女王格外享有盛誉,倒不是因为她做出了什么轰动的事业,而是因为她什么都不做,而仅仅满足于恪守立宪君主的本分、做她那个时代的表率。

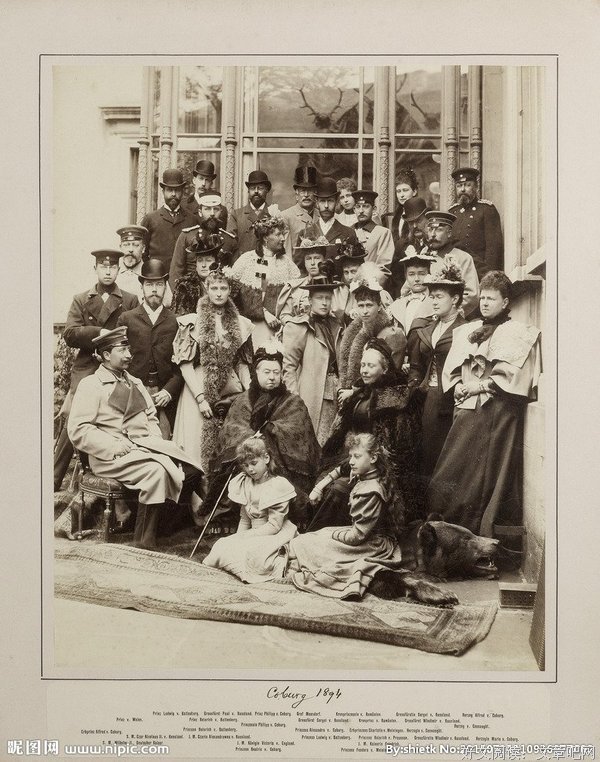

但一个完整的维多利亚女王到底是一个什么样的人?她的一生、她的家庭又曾经经历了怎样的风云变幻?在英国历史学家、作家,BBC历史人气主持露西·沃斯利的笔下,以维多利亚女王的日记、书信等原始资料为依据,从微小的细节入手,借助于维多利亚女王日记中改变历史的24个人生节点,再现了维多利亚女王一生的历程,描绘了维多利亚时代壮阔的社会图景。从在王位继承顺序上排在第5位开始起步,维多利亚女王的60余年在位期间,虽然不像她的外孙德皇威二世那样拥有杀伐决断的权力,却依然发挥了自己不可替代的作用。至今,“维多利亚时代”依然被英国人津津乐道——今天的世界上,仍有许多河流、湖泊、沙漠、瀑布、城市、港口、街道、公园、学校、建筑物等都是以维多利亚的名字命名的。

不过,在维多利亚女王在位期间,深刻影响了中国近代史的鸦片战争在1840年爆发,由此开启了中国的半殖民地半封建社会;1860年,第二次鸦片加剧了这一趋势;1900年,八国联军侵华,随后《辛丑条约》的签订,给中国人民带来了深重的灾难,中国由此彻底堕入半殖民地半封建社会的深渊……

所以,这样一位女性君主,还真是一言难尽;所以,还真不得不佩服露西·沃斯利,把一个作为君主和女性的维多利亚的一生,写得是如此精彩和意味深长!

维多利亚成功是因为做对了三件事。

这三件事是什么呢?

让我们与书中的《维多利亚女王》娓娓道来,作者(英)露西.沃斯利,翻译张佩。

乔治四世的肯特公爵爱德华一生碌碌无为,并且债务缠身,31岁维克多丽依然选择爱德华当她的丈夫,他们过着艰苦的生活,在困难的生活条件下,他们在1819年5月24日生下了维多利亚。

教育陪伴维多利亚度过漫长的童年。虽然漫长,却是她人生进步的阶梯。

5岁那年,他们为维多利亚找来了一位家庭教师"莱纯",莱纯从此成了她人生道路上的导师。

莱纯给维多利亚准备有埃奇沃思的《写给年轻人的道德故事》,培养孩子们独立解决道德难题的能力,也教会维多利亚学会尊重地位低下的仆人,但深信他们没自己重要,学习了道德的人生观。

莱纯非凡的判断力和非凡的精神力,教会了维多利亚并勇敢的告诉她,要学会勇于承认错误,不要惧怕承担责任。

我们从失败中学到的东西远比在成功中学到的东西多得多,所以要有勇于承担错误的能力,才不会犯更多的错误。

维多利亚在日记里记录到,我承认自己犯的各种错误,从来不惧怕错误和失败带给她的不公,她勇于承认错误。

莱纯一直在用“教育”在影响她,让她过着“不平凡”的人生。

1836年,成为维多利亚人生的转折点。

在即将迎来维多利亚17岁生日的时候,科堡家族的族长带着他的两个儿子来肯辛顿宫参观、考察,由于阿尔伯特的优秀,深受维多利的喜欢和欣赏,族长大人为此订下亲事,但聪明懂事的维多利亚深知"妻子的责任"重大,所以,她觉得自己还太年轻,不适宜结婚,至少要等到20岁。

1939年,终于等到了20岁那年,原阿尔伯特重返肯辛顿宫是为了辞退这门亲事,他觉得时间过的太久了,他已对她没有了兴致,相反,久别重逢之后的维多利亚显得更加有魅力了,更能吸引人了,他发现了她的独特,并深深地爱上了她,在肯辛顿宫游玩的几天之后便写信给维多利亚,表达他的爱意。维多利亚加冕时没哭,却在收到他写的第一封情书时,纷纷落下了眼泪。

眼泪是孤独的释放,因为从小开始她就一个人,她的独特和成熟懂事,造就了她没什么朋友,如今遇到了一个愿意陪伴她孤独的人,她终将不再孤单,感动的默默地掉下了眼泪。

都说结婚之前的关系都不叫关系,我们能说散就散,时间一过,不留片刻痕迹,但是,结婚之后确立的关系,就成为了永恒,妻子是右手,丈夫是左手,我们手牵手,就能共同为以后,创造更美好的生活。

结婚之后的阿尔伯特是维多利亚的右手,为维多利亚创造了更加美好幸福的生活。

他能与皇家美术学院院长查尔斯.伊斯特莱克侃侃而谈,言辞如胜如是。

管理国家机密文件下,管理政府递交的文件,要归档在案,阿尔伯特认为这种机密,严谨的文件,不适宜委托他人处理,便日复一日的抄,写,写,抄,连他的朋友都认为,单单处理国外书信一项,就已经够操劳的了,更何况阿尔伯特还要照顾家庭,维持家事,维持政务等等,阿尔伯特却能坚持下来,为维多利亚解决了很多难题。

在家中,阿尔伯特管理家庭如管理国家那么严格,8点一过,就会叫维多利亚起床,认真的处理事物。

选对一个人,维持一段关系,就是人生的赢家。维多利亚就是那位幸运的赢家。

看维多利亚的人生,仿佛觉得她人生好简单,是因为幸运,幸运遇到了莱纯,幸运遇到了阿尔伯特。

但,其实不是的。

维多利亚的成功,是因为她一位情商很高的人。

智商主要反映人的认知能力、思维能力、语言能力、观察能力等等,她的丈夫具备了以上特点,所以他智商很高。

情商主要影响认识和实践能力,是与自我和他人情感调节的一种能力。

所以维多利亚在科堡族长两位儿子之间选择认识了阿尔伯特并主动先提出求婚。

蔡康永说,情商是很难教的,所以没有多少人能随随便便教会人情商,也没有人能随随便便成功。但成功的人,如果具备了情商,会快很多。

而维多利亚是具备了高情商的人。不仅仅是因为丈夫和他人的帮助,她兼备了智商和情商两者相加,要不然她怎么会在11岁就计算出她是将来的女王呢,要不然她怎么能一直维持好与丈夫之间的关系呢。

高智商+高情商=成功,

《维多利亚女王》读后感(三):《维多利亚女王》:她是一个时代的象征,更是用一生定义自己

有些人比别人出身高贵,如同我一样,但是孩提时代的我并不那么认为。有哪个小女孩不梦想如公主一样的成长,但某些宫殿并非如你所想,就算是宫殿也有可能成为牢房。妈妈从未解释过,为何仆人在我进食前试吃,为何我不能和其他孩子一起进学校,不能读通俗读物。 写在维多利亚女王日记里的这段话,恰恰成为了她传奇一生的开始。 身为英国最著名的女王,维多利亚在位长达64年。在这期间,英国进行了空前规模的殖民扩张,从自由资本主义过渡到垄断资本主义阶段。这一阶段,可谓是英国最繁荣的时期,当时所拥有的领土几乎占了全世界陆地面积的1/4,更是被称为“日不落帝国”。 这一时期的维多利亚女王成了英国繁荣与强盛的象征,而她所享有的声誉,也使得她所统治的时期,被称为“维多利亚时代”。 维多利亚之所以这么成功,是因为做对了三件事。让我们一同走进《维多利亚女王》一书,作者(英)露西.沃斯利,翻译张佩。 一、莱纯用"教育"陪伴她,让她登上"女王"的宝座 乔治四世的肯特公爵爱德华一生碌碌无为,并且债务缠身,31岁维克多丽依然选择爱德华当她的丈夫,他们过着艰苦的生活,在困难的生活条件下,他们在1819年5月24日生下了维多利亚。 可以说,是教育陪伴维多利亚度过漫长的童年。虽然漫长,却是她人生进步的阶梯。 5岁那年,他们为维多利亚找来了一位家庭教师——莱纯,莱纯从此成了她人生道路上的导师。 莱纯给维多利亚准备有埃奇沃思的《写给年轻人的道德故事》,培养孩子们独立解决道德难题的能力,也教会维多利亚学会尊重地位低下的仆人,但深信他们没自己重要,从中学习了道德的人生观。 莱纯非凡的判断力和非凡的精神力,教会了维多利亚,并勇敢的告诉她:要学会勇于承认错误,不要惧怕承担责任。我们从失败中学到的东西远比在成功中学到的东西多得多,所以要有勇于承担错误的能力,才不会犯更多的错误。 维多利亚在日记里记录到,我承认自己犯的各种错误,从来不惧怕错误和失败带给她的不公,她勇于承认错误。 莱纯一直在用“教育”在影响着她,让她过着“不平凡”的人生。 二、亲密关系,成为"统治者"的左右手 1836年,成为维多利亚人生的转折点。 在即将迎来维多利亚17岁生日的时候,科堡家族的族长带着他的两个儿子来肯辛顿宫参观、考察,由于阿尔伯特的优秀,深受维多利亚的喜欢和欣赏,族长大人为此订下亲事,但聪明懂事的维多利亚深知"妻子的责任"重大,所以,她觉得自己还太年轻,不适宜结婚,至少要等到20岁。 1939年,终于等到了20岁那年,原阿尔伯特重返肯辛顿宫是为了辞退这门亲事,他觉得时间过的太久了,他已对她没有了兴致;相反,久别重逢之后的维多利亚显得更加有魅力了,更能吸引人了。他发现了她的独特,并重新深深地爱上了她,在肯辛顿宫游玩的几天之后便写信给维多利亚,表达他的爱意。维多利亚在加冕时都没有哭,却在收到他写的第一封情书时,纷纷落下了眼泪。 眼泪是孤独的释放,因为从小开始她就一个人,她的独特和成熟懂事,造就了她没什么朋友,如今遇到了一个愿意陪伴她孤独的人,她终将不再孤单,感动的默默地掉下了眼泪。 都说结婚之前的关系都不叫关系,我们能说散就散,时间一过,不留片刻痕迹;但是,结婚之后确立的关系,就成为了永恒,妻子是右手,丈夫是左手,我们手牵手,就能共同为以后,创造更美好的生活。 结婚之后的阿尔伯特是维多利亚的右手,为维多利亚创造了更加美好幸福的生活。 他能与皇家美术学院院长查尔斯.伊斯特莱克侃侃而谈,言辞如胜如是。 管理国家机密文件下,管理政府递交的文件,要归档在案,阿尔伯特认为这种机密,严谨的文件,不适宜委托他人处理,便日复一日的抄,写,写,抄,连他的朋友都认为,单单处理国外书信一项,就已经够操劳的了,更何况阿尔伯特还要照顾家庭,维持家事,维持政务等等,阿尔伯特却能一如既往地坚持下来,为维多利亚解决了很多难题。 在家中,阿尔伯特管理家庭如管理国家那么严格,8点一过,就会叫维多利亚起床,认真的处理事物。 选对一个人,维持一段关系,就是人生的赢家。维多利亚就是那位幸运的赢家。 三、智商+情商,才能走的更远 看维多利亚的人生,仿佛觉得她人生好简单,是因为幸运,幸运遇到了莱纯,幸运遇到了阿尔伯特。 但,其实不是的。没有人能随随便便成功,背后一定经历了磨难。维多利亚的成功,是因为她一位情商很高的人。 智商主要反映人的认知能力、思维能力、语言能力、观察能力等等,她的丈夫具备了以上特点,所以他智商很高。 情商主要影响认识和实践能力,是与自我和他人情感调节的一种能力。这也是为什么维多利亚在科堡族长两位儿子之间选择认识了阿尔伯特,并主动先提出求婚。 蔡康永说,情商是很难教的,所以没有多少人能随随便便教会人情商,也没有人能随随便便成功。但成功的人,如果具备了情商,会快很多。 而维多利亚无疑不是具备了高情商的人。不仅仅是因为丈夫和他人的帮助,更是她兼备了智商和情商两者的相加,要不然她怎么会在11岁就计算出她是将来的女王呢,要不然她怎么能一直维持好与丈夫之间的亲密关系呢? 她定义了一个时代,却用一生定义了自己。 对任何一个对英国君主制感兴趣的人来说,《维多利亚女王》都不容错过。

《维多利亚女王》读后感(四):铁血君主维多利亚女王:她定义了一个时代,却用一生定义自己

有些人比别人出身高贵,如同我一样,但是孩提时代的我并不那么认为。有哪个小女孩不梦想如公主一样的成长,但某些宫殿并非如你所想,就算是宫殿也有可能成为牢房。妈妈从未解释过,为何仆人在我进食前试吃,为何我不能和其他孩子一起进学校,不能读通俗读物。写在维多利亚女王日记里的这段话,恰恰成为了她传奇一生的开始。

身为英国最著名的女王,维多利亚在位长达64年。在这期间,英国进行了空前规模的殖民扩张,从自由资本主义过渡到垄断资本主义阶段。这一阶段,可谓是英国最繁荣的时期,当时所拥有的领土几乎占了全世界陆地面积的1/4,更是被称为“日不落帝国”。

这一时期的维多利亚女王成了英国繁荣与强盛的象征,而她所享有的声誉,也使得她所统治的时期,被称为“维多利亚时代”。

01

丘吉尔在《第一次世界大战回忆录》中写到:“这个民族一千多年来从弱小的身躯起步,进入世界一流的地位。在三个不同的世纪中,不列颠民族曾三次拯救欧洲免于军事统治。我们三次成功地经历了一系列同样惊人的事件,但我们还得再大得多的规模上重复第四次,这似乎难以想象。但它已经发生,我们还活着看到它。”

在豪言壮语的背后是已经逝去的时代。1837年6月20日,英王威廉四世去世,18岁的维多利亚继位,次年正式加冕。

顺利继位的维多利亚女王在初登政治舞台的表演上显得颇为失败。虽然当时的女王掌握着任免首相和解散内阁的权利,还是不列颠陆军货真价实的上司。但是年轻气盛她却经常独断专行,一副咄咄逼人的架势。早在继位初期,维多利亚女王就公开偏袒辉格党人,又对墨尔本之后的每一位首相几乎都不满意,甚至一度以逊位来威胁议会。伴随着首相大获全胜,从1880年起,英国贵族势力日益衰败,君主真正成为了“统而不治”的虚君。

颇有吊诡意味的是,1870年代后期,长期不理朝政的维多利亚女王在普通民众中,在英国的殖民地中,影响力开始稳步提升。主要原因是,这位女王彻底走出了丧夫之痛,积极鼓吹对外殖民扩张,所到之处,频频获胜。所以,对于英国人而言,维多利亚是位以国家利益为重的贤明君主,而对于遭到侵略的国家和民族而言,她却是一位不折不扣的战争贩子。

1901年1月22日,维多利亚女王在考茨病逝,一个时代因此宣告结束。她的名字成为不列颠的宏伟和英国人的象征,更是国家稳定性、安全性和连续性的象征。

她是英国历史上第一位也是唯一一位获得“不列颠和爱尔兰联合王国女王和印度女皇”尊号的君主,也是英国历史上最伟大和最有影响力的君主之一。

荣誉和权力使得她在这个世界的舞台上星光熠熠,可早年丧服却险些让这个女人在生命的长河里迷失了自己。

02

1840年1月,维多利亚在议会上宣布,她很快就要结婚,未来的丈夫是阿尔伯特·萨克森·哥达亲王,他是维多利亚的表哥。年满16岁的维多利亚第一次见到他后,很快就成为了密友,并在温莎城堡度过了蜜月。尽管蜜月仅仅只有两个星期,但这段不被打扰的安静岁月成为了女王一生中最幸福是时光。

女王的丈夫是一个极具魅力、举止优雅的男人。学识渊博的他被人称为是“走动的百科全书”。除了这些,他还是出色的击剑师。他们被公认为是一对模范夫妻:彼此忠诚,相敬如宾,甚至从未对彼此说过有损夫妻关系的激烈话语。

可这段圆满的婚姻并没有持续太久,阿尔伯特亲王42岁英年早逝,女王在这个时候几乎失去了一切。作为女人,她失去了爱情和深爱的丈夫,作为女王,她失去了挚友、谋臣和助手。

从那以后,她离开伦敦,将自己禁锢在房间里,外面的世界对她已经没有任何意义。“世界已经死去了”,她给亲戚的一封信中这样写道。在她之后的四十多年,黑颜色成为她衣服的主色调。悲伤、冷漠、暴躁不安是她时常挂在脸上的表情。对丈夫的思念,让维多利亚对未来的生活变得无所适从。

每年在纪念阿尔伯特逝世的这个时候,她都会在日记上写下相同的话语:“你的去世时一个巨大的悲剧,我的人生从此支离破碎。”

这样的话语就好像苏轼在纪念亡妻时所作的词:

十年生死两茫茫,不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

失去了挚爱之人无论对谁而言,都是最沉重的打击。那个曾经自小熟识典章律法,思想独立的女王在面对这样的情况下,比任何一个人都显得更无法承受。

03

赫尔曼·黑塞说:“你不是爱情的终点,只是爱情的原动力。我将这爱情献给路旁的花朵,献给玻璃酒杯里摇晃着的晶亮阳光,献给教堂的红色圆顶。因为你,我爱上了这个世界。”

也因为你,我开始讨厌这个世界。这位已经年过半旬,终日身着黑色丧服,眼睛明显有点凸出的小个子老妪从此变得黯淡无光。

在人类社会形成开始,美好的爱情在人们的交往中应运而生。多少人在经受了爱情带来的甜蜜、痛苦之后,都尝试着给它下个定义。

《霍乱时期的爱情》中,萨拉·诺列企图用简单的结论告诉弗洛伦蒂诺·阿里萨:“灵魂之爱在腰部以上,肉体之爱在腰部以下。”

其实,很多时候,爱情里是没有理智可言的。

我们可能会因为一个人的某一点就爱得无法自拔,即使他有太多连自己都无比鄙视的缺点。可在爱面前,人性就是这么复杂。

但是,不论怎样,再爱也抵不过合适与不合适。一个内心丰盈的人和一个肤浅虚荣的人在一起,他们的婚姻注定是悲剧。

电影《面纱》中有这样的一句话:“我知道你的愚蠢、轻佻、头脑空虚,然而我爱你。我知道你的企图、你的理想,你势利、庸俗,然而我爱你。我知道你是个二流货色,然而我爱你 。”

在爱情里,最让我们难过的不是我们努力了还是不能和所爱的人在一起,而是我们无比清楚,在我们之间,无论怎样努力、如何相爱都是不可能的,因为这之间隔着一种名为现实的东西,是种族,也是门第。

“这座城市天生就适合恋爱,而你天生就适合我的灵魂”

我们只能用余生去回忆。

“我认识你,我永远都记得你。那时候,你还很年轻,人人都说你很美,现在,我是特地来告诉你,对我来说,我觉得你比年轻时还要美,那时你是年轻女人,与你年轻时相比,我更爱你现在备受摧残的容貌。”

但愿,在追求爱情的道路上,我们都可以找到自己爱的人,也但愿,这个人真的合适我们,并与我们白头到老。

《维多利亚女王》读后感(五):维多利亚女王:如果王冠和枷锁是命运,我该如何度过一生?

维多利亚女王(1819年5月24日-1901年1月22日)1837年6月20日,黄昏,通往肯辛顿宫的路上,带黑色袖章的使者骑马飞驶。刚过完18岁生日的女孩德丽娜,正在母亲榻侧卧躺。德丽娜的伯父,英王兼汉诺威国王威廉四世,刚刚驾崩。女孩德丽娜,带着11岁时的梦想,放下洋娃娃,迈进白金汉宫,踏上了帝王之路。

她就是维多利亚女王。

(一)

维多利亚女王在位64年,她是一个时代的象征,缔造了强大的“日不落帝国”,成为英国历史上统治时间最长的君主。她这一生享尽非同寻常的特权,经历过惊天动地的事件,体验着精彩纷呈的生活。

然而在维多利亚的众多画像中,最令人难忘的却是她面如土豆、永远身着黑色服饰的矮小老妪形象。她为什么不笑?她为什么一脸不悦?今天的我们看到一位女性世界领导人如此悲伤,也会深感不可思议。

最近几年,流行文化屡屡试图颠覆这一丧服形象,比如电影《年轻的维多利亚》(The Young Victoria),以及电视剧《维多利亚》(Victoria)。无论是大荧幕还是小荧屏,无不向我们展现了一位热爱跳舞的年轻公主 — 她没那么拘泥礼数,她充满热情。于是乎,我们眼前似乎浮现出两种截然不同的维多利亚女王形象,且难以看清两者间的关系。她是如何从翩翩公主变成土豆的呢?

维多利亚女王9.5【英】露西·沃斯利 / 2019 / 北京燕山出版社英国历史学家、作家、策展人和BBC历史节目主持人露西·沃斯利在《维多利亚女王:作为君王和女性的一生》一书,她试图刻画出女王的第三种形象。女儿、妻子、母亲、孀妇,女王的一生到底如何定义?露西·沃斯利试图透过她如何度过其生命中 24 天的每一个小时,近距离、面对面地审视她。

“借此,我希望她的形象能浮现在你眼前,如闻其声、如见其人。如此一来,对于这位英国历史上最为人熟知的女性,其内在的诸般矛盾,你便能自作评断”,露西·沃斯利如是说。

露西·沃斯利认为,这位表情凝重、服饰暗淡、身材矮小的老妇人,其实是一位功勋卓著的女王,她为君主制创造了一种新的可能。尽管在那个时代,人们对女性高居王位疑虑重重,维多利亚还是赢得了她的子民的尊敬。

维多利亚时代的民众对女性当权的疑虑,也许相较于都铎王朝对伊丽莎白一世或斯图亚特王朝对安妮女王,有过之而无不及。露西·沃斯利认为,维多利亚创造出了一种或许让我们觉得偏女性化的统治方式,巧妙地绕过了这种疑虑。她的统治靠的是直觉而非谋略,是情感而非才智。事实表明,对君主制来说,这就是最理想的统治方式。君主虽失去冷硬的实权,却能通过姿态和仪式,保留其影响。实践证明,她的女性特质恰恰是君主制所需。

(二)

可是,维多利亚个人为此付出了什么样的代价呢?正如作家茨威格所言,“她那时候还太年轻,不知道所有命运馈赠的礼物,早已在暗中标好了价格”。欲戴王冠,必承其重。从维多利亚登上王位的那天开始,真正开心的日子屈指可数。许多人羡慕她赢得了婴儿赛跑,得以戴上王冠。可是,当维多利亚得知自己有朝一日会成为女王时,她已经清楚,成为女王不会造就她的人生,只会将其打破。“我大哭了一场”,她说。

等待她的是孤单落寞的王室陷阱,虽然这样的陷阱同样紧紧攫住众多维多利亚时代的女性,但也许它对一位女王的挤压与钳制远超常人、最为深重。她的母亲深知她终将踏入这一陷阱,早早地为她做心理准备。

多年以后,维多利亚女王在床畔弥留之际,不知会不会想起母亲维克多丽告诫她的话,“你逃不掉自己的情感,你也逃不掉你的出身”。

你逃不掉。确实。你逃不掉。但是她试图用尽一生定义自己,特别是晚年的岁月。

维多利亚付出的代价沉重,她不仅仅是女王,她还是女儿、妻子、孀妇,在人生的每一段旅程,她都不得不违逆自己的内心,对其进行种种令人不安的扭曲,以顺应社会对女性的诸多要求。譬如,她对女性选举权的想法嗤之以鼻。

然而,如若将关注点落在她的行动,而非她的言词,你就会发现,她其实在违背和批判当时社会对女性设置的种种严苛的行为准则。

当她三十多岁时,女儿维基已经长大,即将结婚生子,她也要做外祖母了,她送给自己的女儿一些冷酷的建议。她告诉自己曾经深爱过的女儿,不要“崇拜婴儿”,因为“任何一位女人如果这样做,对她的丈夫和她的地位来说都不成体统,跟不用说一位公主了。”……她回忆道:“我让第一个孩子冲昏了头脑。”她开始认为,生儿育女是生活的“阴暗面”。

她曾告诫自己的女儿,“亲爱的女儿,你说给予一个不朽的灵魂以生命,是一件非常值得骄傲的事,但我自己却难以有这种想法。我觉得在生育中,我们女人更像一只母牛或母狗。我们可怜的本性变得非常动物化……整天哺育婴儿和换尿布,让很多优雅而聪明的淑女走上毁灭之路。”

“我有九次怀胎八个月,担负真正的痛苦(还要处理很多公务),像折断翅膀般……我想我们的性别是种不幸。”

维多利亚的统治深刻地改变了英国的政治。有人认为她的成功,至少部分原因只是在于她看起来和你慈爱的祖母一样,没有任何威胁性。但她也以一种方式,改变了其他女性的境遇。

记者W.T.史泰德(W. T. Stead)写道,经过数十年的女性统治,没有人“能够重复女性天生无能的陈词滥调,不感到一丝心虚”。他认为,维多利亚作为一个安静的榜样,仅仅通过坐在她的四轮马车里接受众人的注视,就迎来了一个新的时代:在运动场和公园里,在自行车和街道上,在讲台上,在商业领域中,在医院里,在大学中……看到“女人”和“男人”一样优秀,很正常。

(三)

维多利亚的早年生活创伤累累、戏剧连连,所以过去的传记作者的兴趣,往往集中在这一阶段,探讨年轻女王的书籍颇丰。然而,尤其是在最近,历史学家们的兴趣开始向另一个方向摆动。和他们一样,露西·沃斯利也认为,老年的维多利亚才是她最好的自己。她直到进入老年,才摆脱她丈夫霸道个性的影响,成为乖僻专横却又相当令人敬佩的自己。

维多利亚时代,盛产浪漫爱情小说。女王与阿尔伯特亲王的罗曼史成为英国王室历史上无可匹敌的爱情传奇。世人陶醉于他们的爱情故事,却忘了他们之间的爱情的复杂性远非常人所见。维多利亚女王最大的成就——让她的子民相信,她不仅仅是他们的女王。更重要的是,她在他们眼中是一个普通的“好女人”。她所扮演的这个角色,虽然有纯属表演之处,但也有忠实于其真实自我的地方。20 世纪,王权在其他国家纷纷垮台,可英国的君主制却长盛不衰,也许就得益于这一神奇的因素。

但是过去的史学家往往不惜以贬损维多利亚来赞颂阿尔伯特,部分原因在于,他所具备的品质,恰恰是史学家通常具有,并因而欣赏的素质。他恪守秩序、冷静自持、讲求逻辑,重理性而非感性。毋庸置疑,他的智商惊人。可如果你相信情商是领导力的重要构成因素,那么你就会意识到,维多利亚在许多方面比他更胜一筹,如此你便对她的统治形成了新的认知。斯坦利·温特劳布(Stanley Weintraub)在一本卓越的维多利亚女王传记中指出,对于她的统治,人们最难以忘怀的是“她在失去阿尔伯特后,独自度过的悲伤而漫长的下午”。

然而,事实并非如此。如今,女性在历史长河中留下的脚印变得更加清晰。让我们津津乐道的是,维多利亚最终寻回了鲜活的自我。19 世纪 60 年代早期,她曾告诉一位访客:“亲王在世时,他替我思考,现在我必须自行思考。”

在当时的英国,一般寡妇都会在丈夫去世后服丧一整年。可是,一年后,维多利亚做了一个不一般的决定——永远不再穿其他颜色的衣服。如果穿丧服是要求他人给予格外的理解,那么毋庸置疑的是,她在后半生中一直感到自己理应得到这种谅解。服丧成为了她的一种伪装。一身丧服表明她是一位被剥夺至亲的可怜人,这样一来,别人就不好苛责她。

事实证明,寡妇的生活兴许也适合维多利亚。二十世纪之前,成为寡妇也许是一位女性最具权力的人生阶段。她头一次谁也不用服从,头一次能够拥有财产。……随着她重新获得自己的权力,她开始做出她最为坚决的政治干预。

(四)

女儿、妻子、母亲、孀妇……女王的在世人的眼中究竟是何形象?在《维多利亚女王:作为君王和女性的一生》一书中,露西·沃斯利不断质疑,有时甚至损毁过,有关维多利亚和阿尔伯特间天荒地老、无与伦比、毋庸置疑的幸福婚姻故事。

也许对维多利亚来说,他的魅力从未消退过。对她来说,61 年前她在温莎堡求婚的那位“天使”,迷人依旧。女王的遗嘱清单里也要求放进阿尔伯特的一件披风和一件晨袍,以及他的手部石膏模型。

但是《维多利亚女王:作为君王和女性的一生》会让你如闻其声、如见其人,看到一个女王内在的诸般矛盾、血肉精神,一如你我。若问她与普通人的区别,大概在于,在王冠和世俗的重压之下,她从没有放弃过自我:她定义了一个时代,也用一生定义自己。