《奇风岁月》是一本由[美国] 罗伯特·麦卡蒙著作,译林出版社出版的平装图书,本书定价:36.00元,页数:607,文章吧小编精心整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《奇风岁月》读后感(一):奇风岁月

正如序中所说,他写的是成长的故事。里面某些情节除非亲身体验,很难写下来。真的很喜欢。科里在台上朗诵自己的文章,感受把所有人引入一个方向的感觉,巨无霸超市进入小镇让送奶工失业,眼瞅着难以置信的事情发生,少年心里的某些东西碎了,消失了。我喜欢里面总是光着身子的弗农,尤其他说起自己的书的时候,他出卖了自己的灵魂写了个恐怖小说,后来愿意付所有的钱来赎回,可出版商不理会他,他们眼瞅着市场、数据和业内动向。总之,我喜欢这个疯子。我还很羡慕科里有一辆脚踏车,羡慕那车灯如一只眼睛,眼睛里有无限的包容。

某些东西是编不出来的,喜欢这本书。

《奇风岁月》读后感(二):世界这怪物和奇风少年

清晨,十二岁的少年科里在与父亲送牛奶的过程中,意外撞见了一桩谋杀案,凶手不明,而死者坐着汽车沉入了深湖之中,再未浮起。于是,这桩谋杀案几乎毫无头绪可循,没有现场,没有证据,而尸体只漂浮在父子俩的噩梦中。

按照悬疑小说的套路,接下来,小说自然要引导我们一步步接近真相。然而如果说《奇风少年》抛出了一个大卫•林奇或科恩兄弟式的开头的话,接下来却是蒂姆•波顿魔术师般的表演。悬疑的气氛逐渐被对于奇风镇诸种怪象的描摹所稀释,这里有水怪,有神兽,有天外飞来的陨石,失落世界的访客……

尽管奇风镇是一个奇幻的世界,在这里,幽灵就像在莎士比亚的舞台上一样,与人只有一线之隔,飞快的脚踏车里面住着一只眼睛,夏日的飞行仪式则让你犹如骑上了哈利•波特的扫帚。但是,这却又不能算是一本奇幻小说,因为小说同时对1960年代,这个在美国历史上极为重要的时代做了极为写实的纪录。在这个年代,二战虽然已结束近二十年,但是战争的孽债却还没有偿清,而新的战争——越战已经打响;这个年代,黑奴早就获得了解放,但是种族冲突却从未彻底解决,连在奇风这样的小镇上都出现了3K党;这个年代诞生了最激烈的性解放运动,这是披头士和嬉皮士的黄金时代,然而守旧的浸礼会教士依然把摇滚乐当作撒旦。

这是一个极富矛盾和冲突的时代,小说中的那些犯罪、枪战、爆炸、谋杀都因其而发生,比起奇幻的世界,这些历史上真实发生过的事件更让人瞠目结舌。因此,这本小说,虽然可以归为类型小说之列,但是你却很难把它真正归于那一类。作者罗伯特•麦肯曼自白,这本书在初交出版商的过程中,出版商曾经因为觉得这本书太像他的自传而要求修改,麦肯曼犹豫再三后,为了坚持自己的写作理念,冒着退稿的风险,拒不修改,才得以保全了这本后来被评为日本“这本推理小说了不起”二十年Best of Best的独特小说。

说到罗伯特•麦肯曼,这是一个在美国几乎与斯蒂芬•金齐名的畅销小说大家,他的末日史诗巨作《天鹅之歌》与斯蒂芬•金的《末日逼近》齐名,前者的精彩程度甚至被许多金迷认为超过了后者。而斯蒂芬•金在访谈中,也曾把麦肯曼的《夜行者》列为自己心目中有史以来最好的短篇恐怖小说Top 10。不过,在1991年写出这本《奇风岁月》之后,麦肯曼决心转向历史小说,却遭到出版商冷遇,逼其重回类型路线,最后,他愤而告别了文坛。

我想早在写《奇风岁月》的时候,麦肯曼就对这种商业化心生厌恶了,否则他不会借小说人物弗农之口,批判用“报表和曲线图”分析读者兴趣的出版工业。一心怀抱写作梦想的弗农在梦想被冷酷的父亲和势利的出版工业摧毁后,选择回到家乡,成为一个颇有魏晋风度的整天赤条条见人的隐者和疯子。

比起水怪老摩西、猴子撒旦和犀利的三角龙,世界,外面的世界,长大的世界才是真正的怪物,它吞噬了孩子的天真和梦想,它让科里的父亲失去了送牛奶的工作,因为外来的巨无霸超市垄断了小镇的生意,家乡的红土逐渐被外来的塑料所覆盖。

就像《小王子》或《麦田守望者》这些小说一样,《奇风岁月》也是一本充满诚意的写给孩子的成长小说。孩子们可以在这本书里学到善良、包容、友谊、勇敢和珍惜。其实这些何尝又不是成人需要学习的呢?所以,《奇风岁月》小说中科里帮助父亲一步步战胜心魔,学会勇敢和信任尤其令人感动。

《奇风岁月》读后感(三):你的岁月,我的。

就在刚刚,我把《奇风岁月》看完了,这本牵绊我整个暑假的书,虽然厚得可怕,但我总算把她看完了。

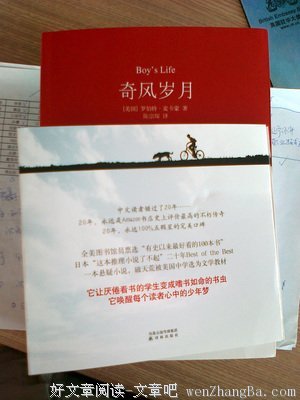

当初我买这本书,单纯是因为我对它的封面一见钟情,红色的封面,一位坐在自行车上的男孩,在浓密的草原上飞翔,一直给我很强的心灵冲击。它让我想到了《追风筝的人》,于是第二次我再见到它时我就毅然决然得把它买了下来。他是在厚的很,每一天,我总是只能看一点点,直到真正闲下来,坐下来好好看,我才发现原来一本书的厚薄根本不能影响对它的评价。我没有被它深深吸引,说实话,我觉得这个故事长而沉闷,也不知道什么原因,让我一直看下去,现在,我觉得我没有后悔。

小说的主人公叫“科里”在我的脑海里,他是一个滑头,调皮,可爱又充满正义感的这样一个小男孩。开始,我认为这只是一个智慧勇敢的小朋友,在经历重重困难后找到了凶手,故事就这样结束了。现在,我明白这本书为什么要叫《奇风岁月》,而不叫《科里.迈尔森》,这是个充满灵性的角色,在他周围有缺一不可的点缀,促使它成为这样的角色。偶尔闪烁着一只眼睛的火箭,忠诚的伙伴叛徒,本,约翰尼还有那个及早去了极乐世界的戴维.雷。缺一不可,缺一不可。

这本书给我的感动不同于《追风筝的人》。可能是年龄的关系。我是在拥有更多阅历够来看这本书,它给我的感动是发自肺腑的。

起初在看《追风筝的人》,我惊叹的是人性的真实与忠诚,以及整个故事的发展,是的,对它我给它两个字的评价就是震撼。而这本《奇风岁月》,在我眼里,他没有绝对精彩的镜头,也没有多少华丽丽的语言,更谈不上又什么传奇的人物,故事最终回归平静,更是回归心灵。25年后,科里、本、约翰尼依旧是好朋友,戴维.雷虽然在地上长眠,却也与他们有一样的梦想。父亲的离去让我感受到了科里的孤独。当他再次回到奇风镇时是带着一个完整美好的家庭来的,也许这是的它并不孤单,可当他看见空荡荡的奇风镇,以往他奔跑的街道都已成为废墟,那个留有4个男孩美好记忆的棒球场已经长满野草,当他看见撒克斯特家依旧充满生机心中狂喜时我想他是孤单的,他的灵魂是属于奇风镇的。离去时不可逆转的历史潮流,即使扎根在这片土地,心灵却总像长了翅膀一样想往外飞。当他与莱特福特紧紧相拥时,我的泪流满面有了最好的解释。故事的结尾有一句充满伤感的话:“我的故乡并不是我们的家。”而全篇主人公不只一次强调:“奇风镇,我永远的家。”矛盾吗?也许吧。

在这本小说里,主人公终于找到了那个凶手,可那结果却是科里不能接受的,那对友善的兽医乐善德夫妇,最终竟然是改头换面后来到奇风镇的杀人凶手。虽然表面看起来平静,我想他们是无时不胆战心惊吧。 张爱玲说,乱世的人,得过且过没有真正的家。奇风岁月根本称不上是乱世,可是,一锅白米饭也会被几颗老鼠屎玷污。小镇上的人过得心安理得,可凶手夫妇却活在内心的乱世里。与之相比,我想我或许是真正活在乱世里的人。不知是年岁长了,开始关心起时事起来了,还是这个世界真的混乱了。这段日子,或者说这几年,总是发生许多事情来。就近事来说,利比亚的局势,7.23温州动车相撞事件,化学物品对的少女系老陈醋,瘦肉精。就远了说,伊拉克战乱,藏独事件,三聚氰胺事件。层出不穷。这种事总是一件接着一件。让我感觉真的是处在乱世。如果问我现在面对乱世最想做的事,那就是隐居起来,消失!这是当今社会的失败之处,它让我们这种所谓的花朵想到了逃避!

再说回小说,在奇风镇的百姓眼里,奇风镇绝对是他们发自内心认为最美好最安定的地方。虽然长期存在种族歧视,可是这黑白皮肤间的坚冰早已在慢慢融化。他们爱这里,发自内心得爱这里。这也正是为什么主人公一定要找出真凶,为什么25年后回到这里有怅然若失的感觉。小说还充满了宗教色彩,教堂,牧师无不起着重要作用。它开始让我对基督教充满好奇,又充满敬畏。我觉得这一份信仰似乎可以让我空虚的内心世界充满力量。

总之这本书让我感动,写下这些文字,不求能与别人分享,只为能留下可回忆的东西。

《奇风岁月》读后感(四):关于少年、关于小镇

《奇风岁月》,这是我今年看的唯一一本超过300页的书(600页哦),看的我哭一会笑一会,紧张一会开心一会。少年那如风般轻快美好的童年,有伙伴、有小动物、有脚踏车、有不友善的老师、有紧张的考试、有小惊喜也有生离死别的痛苦;小镇上宁静、淳朴的生活,大家彼此熟悉、了解、互亲互爱,却在现代化浪潮中湮灭。

人生总是在错位的憧憬,少年渴望快快长大,长大后却怀念年少的美好,大多数追逐繁华,却在繁华落尽后还是渴望小镇的宁静。这是一个辩证的人生,每一步的憧憬都有道理,只是当下的道理。

以悬疑、谋杀的情节开始,却讲述了清新的少年时代与美好的小镇生活。他们经历的是和大多数人无异的少年,大家都养一个小动物,这是他们最亲密的玩伴,大家都有一伙死党,也肯定会有一群欺负他们的坏男孩,他们有某方面的天分,却总是会有一门科目让他们头痛,有亲切和蔼的老师也会有令他们针锋相对的怪脾气老师,他们有自己心爱的玩具和收藏,每个人都不尽相同,他们在最稚嫩、最快乐的时代里也会有人和他们说再见然后终生不再见,然后在这些细节里,大家渐渐长大,一个个平常的情节总能触动你的某一根神经。

奇风镇,是很多普普通通的小镇中的一个,许多人在这里出生长大终老,许多人中途离开,也有人中途暂停一下。每一代的人都彼此熟识,他们的友谊也会延续给下一代,每个人都普通却又个性鲜明,这才能够构成一个有声有色的社会。他们有规律的生活,却也被外界的事物推动着向前。他们之间也有误解有纷争,但是和谐友善永远是主旋律,因为大多数人恪守着朴素的宗教观念。

宗教信仰与人性,是这本书隐含的线索,恪守宗教原则的人也在宗教中得到慰藉与信心,但是过度的狂热也会导致不同宗教间的冲突,宗教解决不了的只能依靠人性。翻开《圣经》, 你会发现上帝也是一位自私嗜血的人,他毫不留情的打击异己。基督宣扬的爱只是对于教友,这给了宗教狂热分子很充分的理由。历史长河滚滚向前,人性与善良终究会战胜黑暗,冲破种族、宗教、地域的大爱才是正道。对他人的理解与接纳终将会惠及自己。

经典不屑于被归类,你可以为它贴上小清新、悬疑等种种标签,但是这些都不足以概括这本书,它忠实的记录了小镇生活,并不为市场潮流所胁迫,所以它很丰富、很真实,让读过的人都感动。

《奇风岁月》读后感(五):追“梦”

我记得小学时,背过许多关于时间匆匆的谚语、名句。不经脑的朗朗上口,如今想来,确实是句句箴言。忽如一夜 来得是春风 也是长大。我不知道以哪个时间节点,将自我划分成幼年或壮年,即便笑出鱼尾纹,也要不要脸的祝自己儿童节快乐。但凡要回忆我的往事,才恍然大悟,我匆匆的童年,已匆匆别去。

我陪着科里 去到了他的天马行空的世界。是科里陪着我 追忆似水的梦。

我养过狗 它很蠢 也很单纯。瞎叫乱操不挑食。它的离开 和叛徒如出一辙。科里选择尽力抢救 我选择忍心放手。直到现在 我不能原谅自己 那时胆小害怕 偷偷躲在父亲身后强忍泪水 没能在最后抚摸我家小胖。它目光涣散 擎着泪水 鼻子流出鲜血 静静等待“判刑”。做了几年好友 我却没能好好告别 甚至没能有有勇气告别。我胖走的一星期 阴暗 孤独。

我没有自行车。我渴望有自行车。是我表哥教会我骑自行车。我和表哥相差一岁 成了相互的玩伴。我们性格都很自我 常常吵架 但带来的快乐 也是相互的。现在常想 要是童年少了我表哥 是多么枯燥乏味。后来 爸妈给我买了自行车 是上学的代步工具 只有机械的冰冷。

我们在江边上肆意奔跑 也幻想长出了翅膀。看奥特曼 也想变成拯救世界的超级英雄。不小心看了恐怖片 求父亲相伴上厕所。犯了错 被痛批。将学校的喜怒哀乐 倾倒在家里。将奇闻趣事 写进作文里。

如今 我已快大学毕业。有些旅途 消失在转口。我做着梦 追着梦 有自行车 有狗 还有朋友。

《奇风岁月》读后感(六):《奇风岁月》:“新世界”就一定更好吗?

文/严杰夫

电视里放着的某IT企业关于未来生活的构想。照例是明亮的空间里,充斥着简约风格的后现代设计,让人觉得那就是天堂的样子,简单中却处处透着奢华。曾几何时,我们不是幻想着能生活在那样的环境里:那里没有用来贮藏零食的铁皮罐子,因为已经有了体积硕大的智能冰箱;那里也不需要盛凉白开的玻璃瓶,因为不锈钢水龙头里能流出可以直接喝的自来水;那里更没有竹笊篱罩着剩菜可以给半夜饿了的我们偷吃,因为在食品储藏柜里有各样的快速食品,而一个电话也能叫到一份现做的外卖。

很难说清楚,这新旧的两种生活究竟哪种更好,起码对于像我这样的“80后”来说,即使最后给出了自己的答案,那也一定是怀揣着一种复杂情绪。毕竟,是那个简单却淳朴的过去,组成了我们的回忆。这些回忆尽管大多蒙着朴素的色彩,却总会让我们内心涌出温暖和熨帖。所以,偶尔的,我们真的会产生那样的念头,想要回到过去。回到过去,试着体会从铁皮罐子里摸出妈妈买的新零食时的那种惊喜,试着回味大口从“细脖大肚”的玻璃瓶里喝凉白开时的那种爽快,或者试着重温偷偷从竹笊篱下的偷吃一块隔夜的糖醋排骨时的那种甜蜜。

可是,我们不得不承认,回忆再也不会回到现实,长大了的我们即使拥有了比儿时更多的东西,却只能看着那个几乎包含了自己所有温情和幻想的时代,不知不觉离得越来越远。这种遗憾,究竟是世界变化太快的结果,还是必须要经历的“成长的代价”?我们身处着的这个“新世界”,对于我们来说究竟是变得更好,还是其实并没有想象的那么好?这些问题,永远都会让我们充满纠结。

事实上,这些问题并不只困扰过“新中国80后”,就在美国,也有过一代少年曾经经受过同样的困惑。罗伯特•麦卡蒙(Robert McCammon)1991年写下的那部经典的《奇风岁月》(Boy's Life)里就抒发了同样一种情怀。

《奇风岁月》讲述了美国南部阿拉巴马州的一个小镇里,一位小男孩的成长故事。在这个小男孩12岁的那一年里,他和他爸爸经历了一段非凡的传奇,通过这段传奇,这个小男孩不仅将故乡,而且连同那段岁月也永远地刻在了自己的记忆里。

作为一位以惊悚小说起家的作家,麦卡蒙的这部“少年小说”可谓是他创作生涯中独具风格的一部作品。然而,由于深受爱伦•坡的影响,我们依然能够在这部《奇风岁月》中看到作者一贯的标签。以凶案为开头的这个故事,从一开始就蒙上了一抹哥特风格,而那类似鳄鱼的怪物“老摩西”、来自“失落的世界”的三犄龙等奇怪的生物,则又给这部小说增添了奇幻色彩,再加上在悬疑中推进的主线情节,可以说麦卡蒙是熟门熟路地创造了一个诡谲的“世界”,尽管这个“世界”只是美国南部的一个偏远乡镇而已。

当然,麦卡蒙肯定不是想再写一个悬疑故事,他说《奇风岁月》是一个真正“写给自己的故事”。于是,我们在这本书里就看到了美国南方的如画景致、小镇淳朴温情的人际关系,还有唯一会给少年带来烦恼的学校和老师。而且,60年代美国社会风云迭起的民权运动,也在作者笔下的这个偏远小镇中隐隐地展现出来。这一在字里行间若隐若现的社会背景,又给这个奇幻故事增添了一丝真实性。更何况,作者还用贯穿全书的“第一人称”视角,为这部作品蒙上了一种“自传”特质,这种特质让我们不得不怀疑,书中那些发生在主人公小男孩身上的奇险故事,是否是作者在少年时代的真实经历。

充满悬疑和奇幻色彩的故事给《奇风岁月》提供了可读性,而作者的思乡情结和南方情调则给作品注入了文学气。也正是这种可读性和文学性的结合,让这部看起来颇具“分量”的小说,成为美国文学经典之一,从而与《麦田里的守望者》、《杀死一只知更鸟》等一起在文学课堂上“并驾齐驱”。当然,对于我这样的“80后”来说,说到底,《奇风岁月》真正打动人的,还在于书中呈现出的那肆意幻想又充满温情的少年时代。

因为,我相信,每一个人心中,都藏着一座 “奇风镇”,也都有一段属于自己的“奇风岁月”。

《奇风岁月》读后感(七):一本看完会让你觉得腰封上吹的牛逼没吹破的书

其实很讨厌腰封上吹牛逼的书,什么媲美XX,什么XX用了XX星期的事XX只用了X星期之类的,看的人想吐,不过看完这本书,倒觉得这书的牛逼还真没乱吹。

《奇风岁月》英文名《boy's life》,两个名字各有千秋,不过我更喜欢英文名,因为这本书确实是写了一个男孩的life,也值得每个男孩读一下。

故事的悬疑部分其实挺简单的,但是就像一根普通绳子串起一串珍珠一样,它串起了整个故事,也串了男孩的那些岁月。无论是科里和他的爱狗之间的深情,还是他们四个死党之间质朴的友情,抑或是他和父亲、母亲之间的亲切,都是一颗颗美丽的珍珠,串成了科里的奇风岁月。

光有情还是不够的,这本书更体现了成长,男孩的成长、男人的成长。科里通过内维尔老师患病去世、爱狗叛徒的离去与好友戴维· 雷的意外离世真正的认识并接受了死亡,通过大洪水里击退老摩西、与恶霸兄弟大战学到了勇气,通过向老铁肺道歉学得了宽容。。。而他的父亲也通过面对“女王”、勇斗布莱洛克父子也真正的成长为一个顶天立地的男子汉。他们不是没有犹豫、不是没有挣扎,但是关键时刻他们没有退缩,选择了成长,这正是每个男孩、男人应该学习的。

书里还关注了黑人民权运动、时代发展造成的农村的衰败、城市里的一些社会问题等等,展现了人文关怀。而且书中大多数人无论是黑人还是白人,他们也许未必那么开明,但是最终都选择了爱与正义,让人感受到了普通人的伟大。

书里好些段落比如科里他们飞上天空、来自失落的世界的怪兽等等好些超自然的奇特想象平时肯定觉得是怪力乱神,但是在奇风镇这个神奇的地方,却没有觉得有半点奇怪,好像天生就应该是这样的。

中午翻译的也非常好,没有看翻译作品那种佶屈聱牙的感觉,奇风镇与跟我到黑暗世界等等都是非常棒的翻译。

最后想说声:希望自己也希望大家都不要失去那神奇的力量,也许我们成长的路上曾经遗失了它,现在找回来也为时未晚。

《奇风岁月》读后感(八):【书摘】不想长大

事实上,天地万物都有生命—那双你穿了很多年的宝贝鞋子,那辆永远不会出毛病的车,那支永远写不坏的笔,那辆陪伴你跑遍天涯海角的脚踏车。我们全心全意地信赖他们,而他们也回过头来保护我们,带给我们许多美好的回忆。

人世间就是这么回事。大家都渴望相信这个世界是美好的,可是却老是认定这个世界残酷又丑陋。不难想象,就算最天真无邪的一首歌,要是你心里有鬼,那不管怎么听,你都会听到歌里有魔鬼。尤其是,有些歌的内容会提到我们这个世界,还有世间的人,那么,这样的歌热别容易被人咒骂,因为,就算是天底下最好的人,也免不了会犯错,内心也都有复杂的一面,而且,对有些人来说,面对这个世界的真相往往是很痛苦的。

从来没有人真正长大过。也许他们看起来像大人,但那只是一种幻想,就像时间雕塑出来的泥偶。不管男人还是女人,在内心深处,他们永远都只是孩子。他们心里都渴望能够像童年时代一样蹦蹦跳跳,自由自在,然而,他们泥偶般的身体太重了,跳不动了。这个世界在他们身上套了太多无形的枷锁,然而,内心深处,他们都渴望能够甩掉那一切。就算是那些最残忍恶毒的人,内心深处也都只是个小男孩。他们的种种凶狠行径,其实都是把自己缩在一个角落里,避免自己受伤害。

我们都来自一个黑暗世界,而总有一天,我们最终都要回到那黑暗世界去...

《奇风岁月》读后感(九):奇幻与惊悚背景后的成长故事

“混搭”现象不惟时尚界、电影界流行,在文学写作中也时有出现,小说的类型之分于此往往跨越了界限,呈一种糅合的态势。美国作家罗伯特•麦卡蒙的《奇风岁月》中有惊悚,有奇幻,以类型文学的特征起始,却渐渐驶入地方风俗志与青春成长故事的航道,探索一个更为广博的世界,在其中,不仅有超现实的神秘景观,更有直面残酷的时代风云以及少年对生命意义的执着探索。

《奇风岁月》以奇风镇为故事上演的舞台,这是一个有着典型南方风情的美国小镇,少年科里就生活在这里。一日清晨,科里与父亲为镇上居民送牛奶,在萨克森湖畔看到一辆汽车冲入湖中,父亲英勇救人,却意外发现这是一起谋杀。从此,父亲为噩梦纠缠,痛苦不堪。科里意欲寻觅真相,唤回挚爱的父亲,一根绿色的羽毛成为唯一的线索。敏感的少年,诡谲的世事,朴实的小镇里充满了未解的秘密,那一段奇风岁月成为科里一生中最难忘却的时光。

罗伯特•麦卡蒙写出《奇风岁月》于他本来的写作显然是偏离了轨道,因为麦卡蒙作为畅销书作家,深知类型小说的藩篱是不可轻易逾越的,否则会冒商业出版之大不韪。不过,《奇风岁月》是麦卡蒙为自己写作的作品,即使冒再大的险也在所不惜,对他来说,“(书中的)一切都是活生生的,每一个人物都是活的,你会感觉自己像上帝一样在创造生命。”于是,我们看到在惊悚与奇幻的外壳下,麦卡蒙真正在意的是少年的艰辛成长,南方小镇的乡土民俗以及对曾经繁盛的家园逐渐衰败的怅惘之情。

麦卡蒙采用了先紧后松的故事节奏,不可谓不大胆,这是对类型小说程式的逆反。以悬疑故事开头,却逐渐伸开轴线,放起了风筝,置起始点于不顾,肆意为美国南方小镇做风情画式的勾勒,少年科里与伙伴们的青春期生活即在这样的环境里。如果说对故事的少许逃离是谓闲笔的话,那麦卡蒙的写法就是大跑野马了,他显然按耐不住心中的激动,由着笔自己向前走,而他“只是像个驾驶员一样,偶尔转动一下方向盘”。这为整本书带来了极具风格化的风度,如一幅长卷,从容不迫地铺开,一个个的人物与场景渐次显露,好戏上演了。

在这场好戏中,核心角色为科里,他是个平凡的孩子,有着人所共有的优点和缺点,青春叛逆期的萌动、焦虑、冒险、打闹、出走,科里一个不缺,尽数经历。正是有着如此普泛性的特征,科里的成长才可超越时空,引起无分地域读者的共鸣,更使许多少年“完成了他们人生教育的第一课”。显然,麦卡蒙是以自己为原型创造少年科里的,那小镇气息的真切、青春成长的快乐与痛苦交织,有着如许的深情,因为这些都来自于作者内心的最深处,埋藏了许多年。

科里与伙伴们,与父母,以及与他的小镇,经历了许多的事情,有欢乐和悲伤、惊惧与死亡、痛楚与爱抚。他从幼小童真逐渐成熟,学会了关心帮助他人,学会了分析推断事物;在生与死的考验中,他直面了生命的真相,探究着人性的幽微,善与恶的交界处总是存在着灰色地带,一念天堂,一念地狱,而选择总是由个体去做出的,人即为自己的主宰。麦卡蒙在科里身上倾注了深情,在他的故事中表达着自己的世界观,即使有惊悚与奇幻的情节不断穿插,也掩不住现实的真实底里。

在抒写少年情怀时,麦卡蒙并没有将这个成长故事置于封闭的象牙塔中与外界隔绝,而是直面时代风云,不避残酷与摧折。小镇虽偏僻,但二十世纪六十年代的黑人民权运动,三K党,新纳粹主义,摇滚乐之争,现代工业对传统生活方式的冲击等,无不在居民的日常生活中体现出来,也即是说,科里的少年成长故事非无源之水,而是接了地气的。再有,书中作为主线的谋杀事件,竟也与时代的变幻息息相关,科里的探案牵丝扯蔓,追溯既往,延及现今,更为整部作品增添了历史感。

于《奇风岁月》中,麦卡蒙不再希望用单纯的悬疑手法来吸引读者,他虽然不能确定成长故事与小镇风情画是否还有同样的畅销魔力,但仍旧义无反顾地书写,只为记下藏在他内心深处的那个故事。我猜想,麦卡蒙应该有着彼得•潘式的情结,希望留住某种真诚易逝的东西,他说,“在欢笑与泪水交织的人生旅途,我们尽情活过每一个日子。镜中的自己逐渐老去,这本书献给那永远的孩子。”有着如此的情怀,这本作者写给自己的书,亦唤醒了许许多多人隐藏着的少年之梦,于意料之外,却也理所当然。

《奇风岁月》读后感(十):关于《奇风岁月》的问答

爸爸在看《奇风岁月》,大诺很感兴趣,凑过来看。

“爸爸在看什么呢?”

“奇风岁月”对2岁半的小姑娘估计有些困难,干脆说英文原名吧!

“男孩的生活!”

大诺不假思索:“那女孩的生活呢?”

看到科里的爸爸汤姆开着送奶车和科里谈人生、谈理想,那个时候,是属于早起上班前的另一个世界,这个时候,什么还没有发生...

诺过来了,爸爸正看到”世事难料,你永远无法预料你的人生以后会出现什么变化...每个人在你这年纪都有梦想,不过,有没有人后来真的百分百梦想成真的?...“

”爸爸在看什么呢?“

”诺诺,你有什么理想?”理想这个词儿太难了——“你长大了想做什么呢?”

诺一眨眼睛,”爸爸小时候呢?“

这是2岁半小孩的回答?!且慢,正如再好的实验数据必须有重复性,我且再问一遍:

”诺诺,你长大了想做什么呢?“

诺笑了,很果断:“我长大了想坐大红马!”