星期一

配乐 | 不靠谱组合 《凭什么说》

配图 | Gabriel Isak

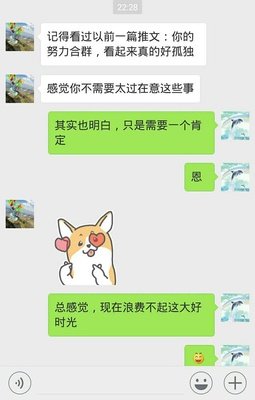

总之就是相当地表里不一。

我讨厌外出,讨厌坐地铁,极度。

当然,公交也不例外。

在这种人与人的安全距离不超过一米的、拥挤的公共场合,我会倍感压力。

有手机的时候还好,即使没人找我,我也可以假装逛逛那前一分钟才刚刚刷过的朋友圈,或者关心一下微博热搜和国家大事。

一旦我的手机没电或者月流量用尽,我就必须变身成一个没有手机癌的伪文青。

看天看地唯独不敢环顾四周,生怕跟陌生人有眼神交流,怕被误会成一见钟情。

对内向者来说,回家过节这件事,痛并快乐着。

快乐之处自不必说,痛苦的是,面对满屋子的亲朋好友,我总是“爱在心口难开”。

跟他们在一起吃饭,我每夹一口菜都觉得不太对劲。

我妈说我嘴一点都不甜,不会做人。

每次走在路上,远远看到对面有熟人走过来,我的眼睛总是不知道该往哪看,要命的是我寻不到一个合适的打招呼时机。

虽然我不是内向到不社交,内向到什么话都不说。

但内向的我的确是能不社交就不社交,能不说话就不说话。

内向者如我却恰恰相反。

每次被放鸽子,我都会有一种被赦免的感觉。

在我心里,没有什么事情比不用出门更值得开心。

而且,不管是聚餐团建还是party,如果非得去的话,在人堆里,我也总是最没有存在感的那一个。

大众眼里,活泼开朗的孩子才有人爱,像我这种离群索居的,是病态的孤独症患者。

我觉得他们简直是天生的王者,生来就能用外向的个性征服一切,轻而易举。

那段时间里,我几乎丢失了自己。

我去学习如何变得外向的时候,听我妈的建议,强迫自己去主动跟别人打招呼。

我跟别人打招呼,有自己的一套流程:

先跟对方进行眼神交流,然后笑,然后加上肢体动作,再附上语言。

这一套流程下来,我像受了一番酷刑。

表情管理完全失控,俨然一个笑容逐渐消失.jpg,四肢僵硬到连我自己都觉得尴尬。

我是个吃不了苦的人,所以当即便毫不犹豫地放弃了“学会外向”这件事。

周国平曾说过:“我天性不宜交际。在多数场合,我不是觉得对方乏味,就是害怕对方觉得我乏味。

可是我既不愿忍受对方的乏味,也不愿费劲使自己显得有趣,那都太累了。

我独处时最轻松,因为我不觉得自己乏味,即使乏味,也自己承受,不累及他人,无需感到不安。”

既然学不会外向这件事,我便试着让自己接受并享受所有的内向性格。

现在看来,我还是挺成功的,起码在某些境况里,我还是游刃有余。

我虽然在陌生人面前不爱讲话,但我跟熟悉的朋友在一起时可以滔滔不绝说个不停,抖机灵抛段子,简直是天赐的开心果。社交平台上,我跟网友的互动也很顺利,什么梗都能接得上,造词遣句溜到不行。

即使是宅在家里什么都不干,只是放空自己,我也很享受这种难得的独处时刻。

内向是对内向者的保护,外向是对外向者的嘉奖。

像外向是外向者的制胜之宝一样,内向也带给了内向者很多“不言”的财富。

周星驰除了平均三到四年一次的电影宣传外,平时多是一些他人评价拼凑成的形象。

周星驰说自己平时不好吃喝,无心时事,也很少旅行,全部的生活都专注于电影。

在我看来,低调如周星驰在一水争着抛投露面的公众人物里算是极其内向的了。

内向者或许不善与人言,但那些安静的时间里,他们自然也获得了很多只有内向者才能获得的“无价之宝”。

毕竟即使内向如我,也并不孤独寂寞。

或许还有很多人会不耻内向个性,继续推崇外向性格,但那又怎样?

用星爷《西游降魔篇》里的话说就是: