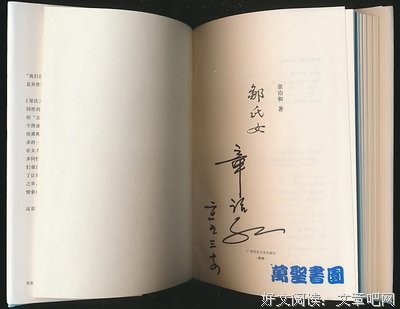

《邹氏女》是一本由章诒和著作,广西师范大学出版社出版的精装图书,本书定价:30.00,页数:224,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

怎么说好呢

作者之前有关文革的作品让人觉得沉重压抑,就像把氧气抽走,还是一点一点地抽,而且让人觉得作者沉浸在痛苦中不能自拔,可能是憋闷得太久了,忘了正常的表述方式,想一股脑全都吐露出来。文字读起来让人悚然,让人厌恶,也让人心疼,但过多描述自己或跟自己有关的事情难免让人觉得不自在。但是作者的家庭背景也让她不得不在自己还有心气、有精力去搏的时候尽可能去阐述,爷爷奶奶辈的人很感兴趣,我作为晚辈有时候读得是云里雾里的。

近基本关于女囚的小说,应该算是笔锋平和许多了,可能作者心境也变了吧,放下了一些东西,当然作品里还是有对于时政治的阴暗的描述,不过作者尽可能想展现的是当时不同女囚的生活状态,或者说是生存状态,没有谁比谁好过,没有谁比谁优越,也没有谁比谁卑劣,在当时的环境,这些女囚都是政治劣品,对于吃惯了苦的底层人来说 ,监狱的艰难可能只比正常生活的困难等级高了一级,而对于过惯了养尊处优生活的贵小姐,困难等级可能就高了十级也不止。但是大家都活下来了,生存下来了。

作者展现了人,各色人的各种可能性,没有大风大浪,没有海誓山盟,也没有转危为安,没有雨过天晴。有的只是不同人的不同面。

在监狱里一口猪油也要放到小瓶里存着,什么时候馋了再拿筷子蘸着吃点。

骂人也是生存手段。

反映当时的生存状态也是小说的任务之一,平铺直叙,其实大家都是凡人,七情六欲没有因为历史时期的不同而有所差异。人性的狠恶和柔软可能不会同时展现,但可以同时拥有。

作品着重的还是人和人与人之间的关系,在当时社会环境和政治背景下,人会处于生么样的生存状态。

个人口味不同,喜欢淡口的可以试试,寻求刺激的可能会失望。根据个人需求来吧。

《邹氏女》读后感(二):姜夔与贾樟柯

钱钟书在《宋诗选注》里评姜夔“他是一位词家,也很负诗名。词家常常不会作诗,陆游曾经诧异过为什么能此不能彼,姜夔是极少数的例外之一。他的字句很精心刻意,可是读来很自然,不觉得纤巧,这尤其是词家的诗里所少有的。" 姜夔的词我爱,诗更爱。但钱先生评价如何解读呢?”他的字句很精心刻意,可是读来很自然,不觉得纤巧“这句话听起来颇别扭,到底是扬还是抑?其实想来很简单。

古人讲作诗,作诗作诗,诗是做出来的。学作诗,东"d ōng,"同"t óng,"隆"l óng,"宗"z ōng。平平│仄仄│平平│仄,仄仄│平平│仄仄│平。音韵格律是要懂的。"萧萧下"对"滚滚来","常作客"对"独登台",对仗更不能少。这样我们就要找来《诗词格律》《平水韵》《笠翁对韵》来仔细研读,等到格律基本弄懂,再找来各种前人诗集欣赏,《古诗源》《古诗笺》《唐诗别裁集》足矣。等到格律熟练,古今佳句了然于心,诗便自然而然的作出来了。如果没有这个基础,纵然是如何的伤春悲秋,如何的感怜身世,也找不到一个载体,来承载自己的情感。这样再读钱先生的话,就不难看出他的意思了。“精心刻意”,是对格律词句的琢磨,“读来很自然,不觉得纤巧”便是琢磨出来的作品。譬如贾浪仙,没有“两句三年得”那来“一吟泪双流”。

自然与刻意,这并不冲突。譬如稼轩既有“玉簪螺髻,画檐蛛网”亦有“七八个星天外,两三点雨山前”,东坡既有“缥缈孤鸿影”亦有“道逢醉叟卧黄昏”。前人谈老杜的七律,评价常为工。但作诗如此之工的老杜,亦有耳熟能详的《茅庐被秋风所破歌》。如果把这首诗不记名的放入一部唐人诗集里,怕是后人也可能会把它当成李太白的诗呢。

影评人林旭东在《八十年代访谈录》里谈陈凯歌《和你在一起》说到“太差了。他实际上离中国的普通人的市井生活太远了”,谈张艺谋《一个都不少》说到“他这部片子里整个是`真实`符号的堆砌,`真实`成了一种包装的噱头,好像一个人瞪大眼睛对别人说:我可是真的!”。这让人想起了80年前左联与新月的那场茶杯里的风波。文艺的形式与内容,无非是理念与理念的冲突。韩愈与白居易在争,鲁迅与梁实秋也在争。但可爱的迅哥怎么就没有想到“走狗”也曾发表过冒天下之大不韪的《人权论集》呢。

林旭东业余拍记录片,对底层市井当然是熟悉的不得了。他用纪录的眼去看电影,看故事,当然得出那样的结论。林偏爱贾樟柯的电影,认为他的电影是自然朴实的,没有说教味。的确,他的《三峡好人》我也很欣赏,甚至常常反复观看。有人说艺术品也是毒品,诚然,每当观看《三峡好人》时我都有一种吸毒般的催眠感觉,使自己被它感动亢奋。比如游客与民工观看的那两场演出,小马哥的两次死亡,以及诗一般的长镜头叙事。我在影片中找到了自己说不出的共鸣感,而这种感觉被贾感性的表达了出来,呈现给了的我。这种对人的关照感,对人道主义思想的表达,也正是《一个都不少》《和你在一起》的主旋律思想。说到底,贾与陈张所表达的价值观无异,只不过表现的手法不同而已。

最近看到一篇评张诒和新书《邹氏女》的文章,作者提到张的小说太以个人为中心,忽视弱化了书中的其他人物的实际感受。文中有句话是这么说的“对于一个80后的读者,我无权对文革说好坏,也无权对她受到的伤害表示漠视,鞭子没抽到我身上,我确实不知道痛,但是,跳出自身狭隘的限制,眺望每个人的苦难,反思“时代”这个大命题,治愈伤痛,这刚好是文艺作品的伟大之处。 ”这似乎又回到上世纪80年代初的文学争论。 以自我为中心(个人叙事)的写作其实再正常不过了,这只不过是一种文体。左倾如孫犁《芸斋小说》,刘绍棠《蒲柳人家》;右倾如沈从文《边城》,汪曾祺《大淖记事》,皆是以个人叙事来写小说。追其源头不过是伍芙尔,乔伊斯,福克纳而已。而他们,皆是伟大作品的创作者。意大利导演费里尼与安东尼奥尼皆是以左派观念称著,但拍摄作品的方式亦不相同。两人早期作品如费里尼《浪荡儿》;安东尼奥尼《呐喊》,一为宏大叙事一为个人叙事,但其内涵皆为工业社会冲撞农业社会之左派议题。说来说去,文体而已,何必做过多的纠结呢?

“他的字句很精心刻意,可是读来很自然,不觉得纤巧,这尤其是词家的诗里所少有的。”我忽然想起钱先生那张坐在书桌前经典的照片,那脸经典的笑。

甲午腊月二十七寒雨停电食草莓

《邹氏女》读后感(三):意外之举

看完后,觉得作者文笔不错,但是写得像传记(或者散文),小说正文仓促无力,而后记比整篇小说的表达都要丰满。

后记中有这么一段话让我一直思考:

quot;文稿写毕,我曾给台湾的一位朋友过目。他来信说:不是同性恋的张雨荷同邹今图搞到一起,是“意外之举”,自己深感突然——读了这封信,我很伤心,问题不在于小说写得如何,而在于因大陆与台湾的环境不同,因为各自的经历不同,彼此的感受,感觉,判断竟可以如此对立。”

正如台湾朋友所认为的,我也觉得作者的表达令人“深感突然”。这种突然不是情节上的不合理,而是作者跳脱的笔触给人带来的疏离感。仿佛是命运拉着一条硬条钢筋牵着人走向这样的场景,而不是时代下自我的苦楚。事实上我也不认为如她所言,问题在于“大陆与台湾的环境不同”所造成的“判断”不同,她实在具有充足的自信。根本上,这就是她没有能力处理小说的表现,不能够给人提供有效信息。

章诒和的文笔是很不错的,在一些细节描写上的精心处理也看得出来。但是作者对于小说的创作则品味不高,体悟不深,没有相当的经验和处理人物等素材的能力。人物塑造上,权力者和刑罚者一样无趣刻板,同性恋者和非同性恋者一样没有同情缺乏心理动态。我无法感受张雨荷强烈的心理,甚至根本没有机会走近真正的同性恋者邹今图的心理。整个文章显得缺乏中心、线索,没有强烈的情感逻辑。

如果说作者是因为不具备强烈的切身经验,因而无法创作出细腻真挚的同性恋故事的话,我是不买账的。首先她在后记中的这一段就十分感人:

大概是三年前,在陈乐民先生遗作展览开幕之前,我和陈丹青站在会场外闲聊,说起监狱的同性恋问题。我说:“握手是个再普通不过的动作,可以握到麻木不仁。但是你到了监狱,感觉就彻底变了,突然有个人的指尖无意碰到的肌肤,尽管她也是个女的,但自己可以激动得浑身颤抖,彻夜回想。希望她再抚摸你!”他听了,瞪大眼睛说:“写出来,你要写出来!”

握手这个多么小的细节都多么震撼人心,简直比里面所有有关性的描写都让人感触深刻。我想陈丹青根本没有想到吸引他的情节会导向这样一个无头无尾的故事。

其次,作为一名作家,她并不是不能感同身受。而且耳濡目染了这么多的故事,她不可能不能设身处地去联想想象。问题在于她的表达冗杂。家庭的感情、吃的饥渴、渴望被爱,这确确实实都是十分真实的现实,也是几乎构成她题材的全部素材,那么“同性之爱”呢,只变成了一个线索。她的根本目的仍然不在于说明"同性恋“,而只是特殊时代特殊场域下一个人的遭遇,对这个女人来说,这一切的发生就是全部,所有的一切都僵化成了静止的矛盾,只有冲撞,没有发展。

渴望是真实的,需要是真实的,这些都是实在的现象,不用选择,只需要呈现。这就够了,根本没有必要前前后后完整认真地刻画一切,小说做个样子打个擦边球就可以了,无需穷究根底。这样粗糙的逻辑,不敬业的态度,就造成了她的成品之简陋。她既无野心,也没有能力,将小说处理到别人想看的样子。甚至后记中这样一句话”我极其固执地偏向于文字的干净,含蓄。“也让我怀疑其他人对她反映了一些修改的意见,只是她没有听进去。

小说是门精致的艺术,更加需要作者的匠心巧运。她的入口、题材都十分有趣,然而结构疏漏、人物平板,只做到这样的处理还是远远不够的。

既然作者并不在意写”同性“的故事,只是为了突出一个时代人物的遭遇和需要的话,我另外不满的就是”时代感“的欠缺。文革中的监狱,是不是去掉敏感性,就只剩下”吃“、”犯人打架“、”鸳鸯绑“、”家人的思念“了?我本来是期待更多的,可能不是更有普遍性的东西,而是更具有特殊性,甚至冲突性的东西。不知是作者因为敏感刻意不处理,还是出于普遍关怀选择了一些家长里短流言蜚语,但是这样脸谱化、僵硬的手段,只觉无趣,感觉不到那个年代的特殊存在感,揭示的背景都显得力道不足。

或许正如前面一位书评讲到的,作者太以“自我为中心”。 不仅对于政治的反思缺少深度,在这篇文章中写出来的对于人的理解,都显得简单了些。张雨荷转走了,传奇的邹今图呢?二人的故事再无下文,仿佛硬生生把两个人的心理掰断,什么都没有了。

谈起”文革“,仍然过于沉重,只是希望有一篇真正有分量的作品,逼迫人鼓足勇气抬头面对、反思,而不是消费题材,消费情节。大概只是奢侈的愿望。

《邹氏女》读后感(四):我们“享有刑期”,但不享有生命

看过《杨氏女》和《刘氏女》后,过了这两三年再看《邹氏女》,才恍然为何喜欢张怡和的情罪系列小说。刚才看到这句:“铁窗冷冷,刑期渺渺,对接受改造的和抗拒改造的、都一样。”虽然现在没有劳改了,但是我们周围的本质没有变,所以我们觉得憋屈。在现世的生活,虽然好吃好喝,不限制人身自由,可仍旧有那种被禁锢的感觉。我们的身边有很多接受改造的苏润葭,她们把监狱当成家,可是抗拒的又能怎样呢?突然发现我可能是个悲观者。我们“享有”“刑期”,但不享有生命。人最怕的,是无所爱。

可是我们不能把自己作为受害者,否则我们表达出来的东西就没有了力量。曾经在家小区附近多次见过一位老大爷,他整日骑着自行车,车上放着一台扩音器,反复播放他自己录的话,都是诉说痛斥劳改的各项害人之处。不论世事何样,我们最终的命题都是如何自处。环境好坏,这道题的难度都没有变化,因为我们都是在当下完成这道题。

《邹氏女》读后感(五):我读《邹氏女》

我觉得能让人一口气读完的小说都不会太差,至少它具备了可读性或者说娱乐性这一小说的必备元素之一。《邹氏女》也不例外,故事并不复杂,有两条线索,一条是邹振远一家的命运起伏,另一条是张雨荷的狱中生活,两条线索由女主人之一的邹今图相连接,第一条早早在今图入狱时就结束了,单看也是一个完整的故事,这种写法比线性的时间先后顺序更能体现故事的层次型,故事讲的也不会沉闷乏味。叙事技巧成熟。

语言方面干净含蓄,一如作者所追求的效果。几段床戏都是点到为止,并不暴露。“邹今图款款引导,轻浅得像一条溪流。张雨荷全身颤动,好像掉进了溪水,漫过了干枯的堤案。乳房因抚摸而红涨,腿间因摩擦而湿润…”

人物方面,张雨荷个性分明,跃然纸上,是塑造的比较成功的角色,另一女主角相比之下就显得过于单薄,虽然对她家庭、成长的描写着墨不少,但是狱中邹今图的形象过于英雄化,单有沉稳、能干、隐忍的一面,几乎具备了人性中所有美好的一面,却甚少缺陷。留玖虽与邹今图一样被过于美化,但是其前期的举止亦正亦邪,也有其自私的一面,其对金氏和今今的感情之深,遂其后期为邹家尽心尽责也合常情。

不过这本最难能可贵的地方在于它的反思性,作者借陈慧莲之口说出“因为没有信仰的人,什么事情都能做出来。” 以此控诉那个年代人性的泯灭,亲生女儿竟无故举报母亲险其入狱。作者觉得换回人性的方式是吃和性,“对跌入犯罪深渊的额,拯救办法有惩罚,有教育,有劳动,有感化,等等。其实都错了,以自己的切身体会二爷,搭救囚犯的最后方法就是吃。一旦吃到人间美味,他们的心连同情感,就会返回人家,有如莽汉在一桌可口的家常菜面前,能够迅速服帖安静下来;怨女呷一口清纯的美酒香茶,就会把积郁心头的忧愁化解排开。“自从进了监狱,多年的绝对孤立隔离早把心灵风干。不想,这死别般的拥吻,激情的摩擦,似有若无的侵略,都复苏了一个人所有的生活体验。缩紧的血液和深埋的情愫刹那间流畅起来,生命的脉络历历可见。孟子说,食色,性也。食与色本是人性天生的欲望,而当欲望被生活、生存所抹去的时候,人性被压抑,感受不到真善美,什么事情都能做得出来,如食与色的感官被触动之时,欲望得以触发,人性得以萌动和救赎。应该说,人性是无法被完全抹杀的,即使再高压的环境,再惨烈的对待,再彻底的洗脑,也无法抹去人的本性,即使可以压制,但终不会泯灭,若得以萌发,积蓄,爆发,或许会以情索命,或许会摧垮极权暴政。

《邹氏女》读后感(六):补读后感

看完这本书,我的心中被莫名的巨大的悲伤笼罩了。我是一口气看完的,或许也是因此,读的过程中仿佛脱离外界置身于另一个世界并与之相通,自己的孤独感也随之被消解,读完以后则恍恍惚惚怅然若失,不知身处何地,以至要一遍遍做深呼吸来平复自己的心境。竟好似生了一场病,发抖,冒汗。然而这种激动算不得什么,更可怕的,是那种余味绵长的悲伤,让人十分难捱。

我细心回想我的情绪崩盘在什么时候,是在后记中发现章诒和并不是同性恋,她也不是真的在监狱里跟人有过一段。这很奇怪不是吗,我自己到现在其实也不是很搞得懂。我能捕捉到的有两个点:

一是她展现的这个故事其实如其所言,是模糊的,朦胧的,给读者留有极大的想象空间的。我不知道我是真的被她的文字和故事打动,还是被自己的脑补打动了,尤其是将之跟美剧《女子监狱》牵连过多。

二是她在后记中说“坐牢十载,我重新认识了我:自己的情感世界并非因为没有异性的存在而退化,反而愈发强烈。强烈需要爱,也强烈需要被爱。”“握手是个再普通不过的动作,可以握到麻木不仁。但是你到了监狱,感觉就彻底变了,突然有个人的指尖无意碰到你的肌肤,尽管她也是个女的,但自己可以激动得浑身颤抖,彻夜回想。希望她再抚摸你!”陈丹青听了她的话,瞪大眼睛说:“写出来,你要写出来!”所以她在后记中可以说坦言和明确了她写这个故事所主要表达的,是对爱的需要,而同性恋,则只是恰好为了表现这个主题的需要,一个工具,且的确是最好的工具。在人强烈需要爱的时候,还分什么男女。这容易使人钻进牛角尖:爱的是那个人呢,还是爱本身?即使知道,这个问题就跟“你爱的是这个人呢还是ta身上的优点”一样的毫无意义和没有必要。你爱这个人的优点不就是爱这个人吗?你爱ta给你的爱不就是爱ta吗?可是真的一样吗?

我看这本书的很多感受在先前看《女子监狱》时就已体验过,只是对于文字所表现出来的东西,我的感觉会更深刻,我的悲伤更浓郁。爱是一种需要与被需要吗?或者说,利用与被利用?相互需要,相互利用。爱是如此自私,当你需要爱的时候,一个人出现了,ta又恰恰能给你需要的东西,于是你就爱上了ta。这个过程是以自我为中心的,为自己的需要服务的,即使是爱,也终究无法逃离人的自私本性。如果那个时候出现的是另一个人呢,ta也恰好能给你需要的东西,那你爱上的就是这个人了。如果同时有两个人呢,那你就会同时爱上两个人。当然,上述这些十分钻牛角尖,十分无意义无必要,而且极其抽象,现实中哪有这么多人能刚好契合你的需要,而你又恰恰满足ta的需要,或者经常是,某些方面满足了某些方面不满足。

“她们的情感需求和性爱冲动是斑驳岁月、孤绝环境、长期压抑状态与人之本性的‘对撞’和‘杂交’。做一次情欲的俘虏,做一回天性的奴仆,而疲惫的身躯和漂泊的灵魂,仿佛有了短暂的栖息和停泊。一切都是合理的,也是颠倒的……人最怕的,是无所爱。”这是书中张雨荷和邹今图第一次做爱时的文字,完全可以用来作为《女子监狱》中女主和ex在监狱中重逢后第一次做爱的注脚。都不是纯粹地在描写同性爱,却是在关注人的生存处境。爱欲和求生欲融为一体,无可分割。是为了活下去,才必须爱。

张雨荷“深感自己是亏欠她的,永远地亏欠,是个终身的负债人”,“很可能,出于‘需要’,这种‘亏欠’还会延续下去,自己根本偿还不起。这是个劫难吗?无法救赎而唯有沉沦。”“张雨荷自幼性情刚烈,态度决绝。看着邹今图的‘血掌’,她决心寻求弥补,以血还血。是的,只能以血还血!收工的时候,她第一个跑回工棚,像侠士一样,飞快地抽出邹今图割草的刀,尖利,雪亮……张雨荷右手紧握刀柄,睁大眼睛猛地朝着左臂砍去,顿时血流如注;再用刀尖扎进裂口,用力地挖,似乎是要挖出一块肉来给人看……张雨荷大恸,叫道:‘邹今图,张雨荷也有血!’不管爱与恨,到了极点,都是血淋淋。”这一段让我的内心受到了极大的震动。没有爱吗?当然不是。这不是爱吗?当然是。爱应该是纯洁纯粹的吗?混杂着利用与被利用、自私就不是爱了吗?当然不是!非但是,且这份爱因着与自身需要的深刻联结而愈加地刻骨铭心。是极端的,是淋漓的,是剧烈的。

与那种我只能窥见一二的莫名的巨大的悲伤相比,连那种历史和zz碾压过个人命运的宏大悲哀,那段岁月所自有的魔幻和荒唐感,wgpd中所能展现出的淋漓的人性之恶,都显得次要了。

这是我第一次读章诒和的文字。文字很清爽。引用一位微信书友的话是,“平淡之中见功底,三言两语将所要描述之情景勾画得淋漓尽致”。

开始读只觉治愈,哪知其后不堪重负。本来也想来说说留玖这个人物,因为很有意思,个性很鲜明。但作者在后记中把她概括为“是男人的灵魂锁在女人的身体,是男与女的整合体”。这种描述令我十分失望,是典型的性别二元论。也就不说什么了,从文字中感受就好了。

《邹氏女》读后感(七):始终是少了些什么

我对章诒和是有种说不清的情节的。

初时是因为《伶人往事》,再往后被神秘的《往事不能如烟》吸引,费了老大劲才弄到一本绝版。《四手联弹》也还挺不错。

后来有一天,章诒和突然说自己要写小说了。

小说的内容倒是和猎奇的某卫视频道的调解节目差不多,带着些市井审美的猎奇心理。比如杀了丈夫做了腌肉,比如偷了人还杀了人,再比如女人和女人之间的事儿。

女人写女犯人,大概带着些隐秘的色情的意味。章诒和倒也坦然,不避讳性,但她又不愿意单纯为性而性的身体写作。

从读者群来说,要是想着通过章诒和的小说满足自己的猎奇心理的,大概是不能够了。而另一部分,对她的小说有更高的期盼的,最后还是只能失望。

大概是幼年时期的经历,或是十年监狱生活带来的创伤,章诒和写小说总是给人一种端着的感觉。更因为这个小说里的第一主人公“张雨荷”就是自己的化身,有些情节反倒难以铺开去讲了。特别到了隐秘女性情爱的《邹氏女》里。

其实章诒和明明对于女同的情感有着超出他人的感知,行文字里行间透露出的细节感也可以让人敏锐的感受到她并不像自己说的那样,没有经历过女同之爱,对女同之间的私密也知晓的不多。

所以这个故事始终是少了些什么的。

不去说是不是没头没尾,单从最基本的人物性格塑造来说,最有个性的留玖横空里来横空里去。小说题名的邹氏女,到底如何变作一个女同,为何爱上张雨荷都没有一点交代。在《刘氏女》和《杨氏女》里,章诒和还借张雨荷的口和这两个女囚进行了较为深刻的对话,从侧面展现出故事的原貌来。可是到了《邹氏女》,邹今图与张雨荷几乎没什么交集。张雨荷突然想到要给邹今图送绣线,邹今图突然爬上了张雨荷的床,两个人突然之间进行了一场野合,张雨荷突然之间转变了态度成为陌路。而关于邹氏的家世,倒是另起篇章进行了描述。这个描述既不是第三者视角,又不是第一人视角。

可以说,整部小说的写作是随意的。或者说是一言未尽的。

章诒和是个优秀的观察者,但这次,有了好题材却写了个流水账。这个账我还是难以买下手。

《邹氏女》读后感(八):糟蹋了一个好选题

在打算说点什么之前先翻了一下其他人的评论,觉得很多话@何日君回来在文章http://book.douban.com/review/6513579/中已经说得很清楚。基本赞同,并补充以下几点:

第一,我性取向是异性,但永远敬佩那些可以超越性别的恋人。特别是排斥将性取向简单归因于特殊时空背景下的身心需求以及人性软弱之类的叙事逻辑。爱了就是爱了,性别也许是其中一个因素或者障碍,但绝不是爱情本身。如果不是一部实证主义的女同研究报告,那还不如在人性的层面上做一些更深入的思考。不然的话,总是略显牵强。

第二,不知道1960年代的劳改队里是个什么样子,但以我有限的两年经历(当然也不是在狱中)来说,“在里面”的感觉、人与人之间的关系、被暂时放出来透风的欣喜等等心境均非作者标签化的语言所能概括。个人感觉作者并非完全没有生活经历,但也一定没有对于”在押“的深刻体会。看着就像青春校园文学的牢狱版——少女们打打闹闹而已。

第三,从人物设置方面,一开头作者在”外出购物“那里就拉出了好长一串人名单,然后在后面的故事情节中诸多人物除了根据年龄(老妇)、职位(邓啥的那个)尚可加以区分,其他大部分人没有独立性格。一连串的花花草草名字就真的像个万花筒,倒不如”小妖精“给人留下的印象深刻。

第四,情节方面,过于矫情。技巧太多,而且桥段安排的痕迹太重,感觉好像天底下的巧合都凑在了一起,就为了让女主和女主(其实究竟谁是女主我觉得也有待商榷)之间发生点什么一样。闲笔太多,不知道重点是什么——无论情节还是人物。

总之,觉得像是一个怀揣文学梦想的文艺女青年独自YY出的青春校园文学。浪费了我三个小时的时间。鉴定完毕。

《邹氏女》读后感(九):不是爱,是需要

人在绝境,好像就会对另一个个体产生渴求。如果恰好那个个体出现,那么他们就会顺理成章地在一起了。

这不是爱,是需要。说到底,爱是什么呢?很多人结婚是因为想要孩子,有的人找男女朋友是为了有一个稳定的炮友,好吧,有人是为了排解寂寞,可以和某某一起吃个饭,看个电影什么的。

我觉得章诒和在写邹氏女是坦诚的。她没有为所谓的爱情唱赞歌,而是说,“我黄了,因为我是人”,女囚之间的亲密,是一种切实的需要。同为打着监狱禁断之恋旗号的《青山之恋》,它的流行可能是由于时间较早或者体裁自身,但我尝试着看了一下,嗯……很糟糕。

想想也是,很多所谓的爱情故事,多少有些夸大爱情的成分。小说也没有去追究同性恋的形成,是天生,还是后天,在小说中,讨论这些是没有意义的,作者给我们展示的是,是一种怎样的需要,让两个人相扶相持,共同面对不知何时会来临的责罚。

书中更让我动容的是邹今图还小的时候,一个时代对家庭无情的践踏,一个四分五裂的家庭,知道自己无能为力的丈夫,不知所措的妻子,还有淡然的久留。

我害怕那样的时代。

《邹氏女》读后感(十):后知后觉

等朋友的空隙看了这本书。等人的地方在她单位附近,是一家连锁食品店,能吃能喝,能朋友小聚,也能独自等待。

俗气的音乐、俗气的热饮,三四桌吃饭闲谈的客人,好在都与我无关,我坐在了一个有电源插头的位置,手机没电了,两个多小时,只拿起一次手机,也算“壮举”。热饮变成了凉饮,索然无味,收拾背包上厕所的空隙,服务员可能以为我离店了,把桌子收拾干净,待我重新坐会到座位,贴心地端来了一杯温水,那味道,比热饮好多了,纯净自然。

《邹氏女》是章诒和情罪小说系列其中一部,之前看过《刘氏女》,略血腥残暴的描写,让我看完《刘》之后的几天,都觉得心里堵得慌有点恶心难受。《邹》却没有,在我看来,除了故事本身精彩,作者对人物心态和环境的描写更是让人钦佩。

除了小说,后记尤其让人回味无穷,文字匮乏能力有限,无法概括说明,只好原文照搬,http://www.douban.com/note/272587404/

引用最后一句自勉:一夕忽老、过眼即忘、一切都会离我们而去,我要努力找到一种方法,把爱留住,留住。