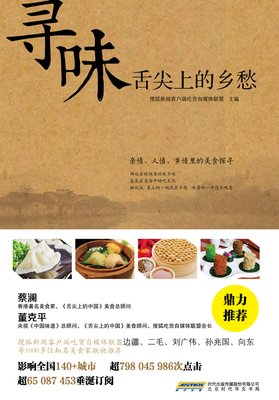

《寻味:舌尖上的乡愁》是一本由搜狐新闻客户端吃货自媒体联盟著作,北京时代华文书局出版的平装图书,本书定价:36.00,页数:223,文章吧小编精心整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《寻味:舌尖上的乡愁》读后感(一):让你从品味中深度享受乡愁

近日,以蔡澜、董克平、二毛、边疆等为代表,千余位美食作家联袂发声,力挺一本美食类图书,引发了"吃货圈"的热烈讨论和关注。

这本名为《寻味 舌尖上的乡愁》的书,由国内最大的美食家联盟——搜狐新闻客户端吃货自媒体联盟主编,由三十余位一流美食作家执笔,描写了中国最具代表性的地方美食。哈尔滨的三鲜馅儿饺子,云南的卤饵丝,四川的大刀金丝面,内蒙古的莜面鱼儿,厦门的沙茶面……每一种食物的背后,都有着当地人对生活的别样理解,都饱含着漂泊者对家乡的浓浓乡愁。

深情的文字,配上诱人的美食图片,融化成对美食、对生活的热烈情怀。为了让他乡之客也能吃到地道的地方美食,作者们还详尽描述了这些美食的做法,让乡愁不再绵延成忧郁,而化作味蕾的一声悠长叹息。

名家推荐:

乡愁在现代经济生活的动荡潮流中已成为不少人心中的一隅止水,是回忆是梦想抑或是情怀,每个人的乡愁有每个人的解读,而味道是乡愁最贴切的诠释。《寻味 舌尖上的乡愁》让你从品味中深度享受乡愁。

——边疆(中国烹饪协会副会长,世界厨师联合会亚洲区主席助理,搜狐新闻客户端吃货自媒体联盟总顾问)

真正的美食在当地,当地的美食在民间,民间的美食在浓浓的乡愁处,让我们一起去寻找真味,寻找那些味的"道"!

——二毛(诗人大厨,美食作家,天下盐老板,《舌尖上的中国》美食顾问,搜狐新闻客户端吃货自媒体联盟副会长)

儿时的一粥一饭,会悄悄地埋藏在心底,时间再久也不会丢失。当你再次看到嗅到品到,当年的景与情瞬间随之再现,这是食审美最独特的魅力,这是游子最走心的乡愁。

——刘广伟(北京东方美食研究院院长,搜狐新闻客户端吃货自媒体联盟高级顾问)

《寻味 舌尖上的乡愁》,勾起你味蕾记忆的美食新地图,充满舌尖诱惑的美味新向导!

——孙兆国(央视《味觉大战》节目导师,上海西郊5号董事总经理,搜狐新闻客户端吃货自媒体联盟高级顾问)

《寻味:舌尖上的乡愁》读后感(二):舌尖上的味道叫乡愁

每天晚上问我吃没吃饭,是我妈的必修课。她知道我减肥,晚上一般不吃米面。妈妈问我饿不饿,我会说饿,不过习惯了。其实,我想吃鸡蛋面条,想吃烙饼,想吃辣椒鸡蛋,想吃蒸老豆角,想念刚蒸好的大馒头蘸着红红的剁椒的味道。

吃着馒头和面条长大的我,是个地地道道的北方人。我的家乡位于豫北平原,这里四季分明,气候宜人,非常适合小麦的种植和生长。每年中秋节前后,收了玉米,种下麦子。来年5月,夜来南风起,小麦覆陇黄,小麦就到了收割的季节。人说一方水土养一方人,小麦的大范围种植造就我们吃面食的饮食习惯。面条和馒头,成了北方人一日三餐都离不开的主食。

长大离家,见识了外面的世界,品尝了外面的美食。才发现,原来这外面的世界是那么的多彩迷惑,外面的食物是那么的美味多样。

美食类纪录片《舌尖上的中国》的热播,让我见识了中国特色食材以及与食物相关、构成中国美食特有气质的一系列元素,了解了中华饮食文化的精致和源远流长,同时不得不感叹各地饮食的多元化和差异化。食材的不同,地域气候的不同,造就了花样繁多、独具地方特色的珍馐美味。

这本《寻味 舌尖上的乡愁》就像一本中国美食地图,打开它,你就能找到你的家乡,品尝到你的乡愁。《寻味 舌尖上的乡愁》是由搜狐新闻客户端吃货自媒体联盟主编的一本美食画册。这是一本关于亲情、人情、乡情里的美食探寻,可以帮你找回绵延在时间里的故乡味,氤氲在生活中的吃文化。

书里的美食包罗万象,涵盖地域非常广阔:湖北的热干面和豆皮,四川的跷脚牛肉、连山回锅肉、大刀金丝面,山东的鲜虾锅贴、糖球、冻菜凉粉、甜沫、八宝豆腐箱,福建的沙茶面、闽南血钳、佛跳墙,云南的汽锅鸡、卤饵丝,黑龙江的黏豆包、红肠、干肠、浇汁鱼等等。一道美食,一段故事,就代表着一个地方的饮食特色。入夜,点一豆灯,食一盘菜羹,朦朦胧胧中,那袅袅的香气仿佛变成了夕阳下的炊烟,或向南或向北,总有一缕会飘荡到那魂牵梦绕的故乡。

《寻味:舌尖上的乡愁》读后感(三):唯有美食不可负

三河米饺、汽锅鸡、醋熘鱼、沙茶面、茨菰焖肉……在深夜里,一边读《寻味:舌尖上的乡愁》,看来自三山五岳的吃货大神畅谈家乡美食,一边守着自家空荡荡的冰箱,只能以开水泡面聊以果腹,这种“冰火”相交的滋味可不好受。

在吃货的世界里,我勉强算是一个插班生。说起来惭愧,上大学之前,我就从来没有吃过鱼香肉丝、宫保鸡丁、酸菜鱼、东坡肘子、粽香排骨这些所谓的家常菜。后来在大学里,拜校门口俯拾皆是的川菜、湘菜、东北菜馆所赐,我才得到机会补上这一课。

如今,虽然我已经工作好多年了,南来北往的也去过不少地方,但《寻味》里提到的很多美食,诸如佛跳墙、血蚶、浇汁鱼等等,却还一直没机会尝试。在这个吃货遍地走的世界里,我不仅是插班生,还是一个常年不及格的后进生。

我总觉得,美食这回事,不仅要看食材、烹调,更要看心情、时境。名满天下的名家大厨,你吃了可能会觉得不过尔尔,浪得虚名;寻常巷陌的地摊小贩,也可能让你赞不绝口,流连忘返。在吃货的世界里,这些都是很平常的事。

念念不忘的美食,大多出现在年少和穷困之时。年少时,味蕾刚刚苏醒,初心犹存,人间烟火还没有沾染多少,一串糖葫芦,一碗莜面鱼儿,一桌年夜饭,就可能让你兴奋好几天。而穷困潦倒之时,肚子油水大多寡淡,一份红烧肉,一盘神仙鸡就是人间至美的食物了!

如果年少和穷困并存,则对美食的记忆之深,往往终身不忘。我第一次吃到《寻味》中提到的安徽亳州牛肉馍,就是一例。大学毕业之初,我去亳州求职。在回程的深夜里,我在火车站旁边的小摊上买了两个牛肉馍。没想到小摊虽然卫生欠佳,但做出来的牛肉馍香气扑鼻,一口咬下去,有焦有脆,回味无穷。这两个牛肉馍伴我挨过了回程的漫漫长夜,如今我的记忆里还不时翻涌起它的香味。

这些年,高兴时呼朋引伴,在饭馆里大快朵颐,纵酒高歌,有之;失意时独自一人,在兰州拉面、沙县小吃里黯然神伤,有之;午夜无聊,刷美剧,以泡面酱菜果腹,亦有之。吃货们常用“唯有爱与美食不可负”这句话来相互砥砺。于我来说,无论是亲情之爱,还是男女之爱,心情千万变化,对美食的爱却从未相负。

《世说新语》里有一个故事,我很喜欢。晋人张季鹰在洛阳做官,有一天见到秋风起,忽然就很想念故乡苏州的菰菜羹、鲈鱼脍,于是说了一句“人生贵得适意尔,何能羁宦数千里以要名爵?”辞官而去。用今天的话来说,张季鹰的意思其实就是:功名利禄皆可抛,唯有美食不可负。

《寻味:舌尖上的乡愁》读后感(四):一粥一饭皆思故乡味道

一粥一饭皆思故乡味道

《寻味舌尖上的乡愁》/by烟波浩渺

本人已婚多年,也从一个十指不沾阳春水的姑娘变成孩子他娘,因为是北方人嘛,以前在娘家就会蒸馒头,包饺子,再难点的、复杂点都不会做。自从孩子出生后,为了娃的身体健康,我更喜欢自己动手做着吃。所以逛各种美食博客,或是美食网站,搜寻简单又快手,又富有营养的菜谱,像烘焙的君之,看了他们的教程,自己也慢慢跟着做,不会的时候打电话向爸爸妈妈求教,通过日积月累也略有小成,炒菜一般,面点我还是很拿的出手,但凡网上出现的面点,就能做出来个差不多。我的面点基本是都博客里更新着,有时候会和手工服装群里姐妹一起做个花卷、葱油饼、包子、肉夹馍之类,充实了生活,丰富了餐桌,大人孩子吃的都高兴。所以我的名言是:勤快的人不愁吃喝穿。

上月刚刚回潍坊、青岛旅游了两周,潍坊的那真是我的故乡(我们都是叫做老家),街上弥漫着烤肉味,那叫一个香。酱缸里豆瓣酱,腌渍的辣疙瘩咸菜,丰盛的朝天锅,姥娘院里栽蜜甜的葡萄,地里种的五谷杂粮,哎呀,天天吃的不亦乐乎,只是伤心的是要考虑减肥的问题了。只在老家吃是不够的,所以大包小包带回来,留着慢慢吃。每次拿出来就会想想老家的味道一直在延续,好吃为什么越吃越少。

去了青岛风景就不多说了,因为要写美食。青岛的物价真不低,但是海鲜的价格还是很划算,鲜活的大虾、海螺、蛏子、扇贝、螃蟹、鱿鱼、八带等等,只要能吃得下,敞开肚皮吃吧。书中我一翻还有,冻菜凉粉我刚刚才吃过,可以是咸口的:用酱油醋葱花香菜调拌,也可以是甜口的:用白糖或是红糖调拌,这凉粉的特别之处在书中了解的一清二楚,当时吃的时候还没觉得什么,让书中一写还真是回味悠长了,什么时候还能再去吃一次呢?想吃的还有鲜虾锅贴、鱼水饺。还有,还有••••••

济南的甜沫,那是和孩子爹一起去参加同学聚会,才第一次喝到,当时还在想甜沫明明是咸的为啥叫甜沫呢?当时只是奇怪也没有深究,从书中读了才知道,甜沫原来是借用了“添么”的谐音,真是有趣又长知识。粥好喝原来还有故事,代表的是一方水土一方人,吃惯了食物,闻惯了味道,久而久之就融入到你的心中去了。

《寻味舌尖上的乡愁》这书拿到手,书皮就是浓浓的怀旧风。是呀,我们的一粥一饭天天都在吃,可是最想吃还是家乡的味道、妈妈的味道,那一抹乡愁看似远,又随思念拉近;随着饭菜的香味飘近,故乡远不远,就在那怀旧的老味道里。

书中的文章是33位美食作家,写出的乡愁,写出的自己心中最有感触、最有代表性的美食说明、配以食物图片、文后还附有制作教程,暖心贴士。热爱美食的吃货必备呀,我们吃着自己喜欢的家乡菜,家常菜,去旅行是吃着别人家的家乡味,整个人生就在这吃吃喝喝,玩玩乐乐中该是多么完美。

本书分成三个大部分:

2. 二解 离家后,乡愁是妈妈烧的家常菜

3. 三解 长大了,乡愁是舌尖味蕾的思念

主题为饭香、情浓、味美。走过一生路,尝尽千家饭,爱过一个人,想念一个家。

书中的作家文风不一,有的走文艺范、有的走写实派、有的走考证派、有的走综合派,这本书满足了对美食求知欲,眼馋了嘴巴。如果想吃到这美食,可以依照书中的配方试验下,别人的家乡菜也是你的餐桌常客了。

因为是山东人的缘故,看着山东的美食就觉得亲近,因为经常吃。但是作为一个资深的吃货,从没有地区歧视,凡是美食好吃的,都是想吃爱吃(特殊菜除外什么蛇、鳄鱼、各种虫子啥的)。比如叉烧包、热干面、汽锅鸡、粘豆包、牛肉汤、红肠、饵丝、朝鲜冷面、佛跳墙还有,还有••••••

《寻味:舌尖上的乡愁》读后感(五):箪食瓢饮话乡愁

箪食瓢饮话乡愁

——评《寻味舌尖上的乡愁》

文|杜子腾

一直以来笔者都是味蕾欠发达者,用渡边淳一先生的话说就是那种具有钝感力的人,当然是味觉的钝感。

然而说也奇怪,在外求学的经历竟硬生生将我“失敏”多年的味觉给激发了出来。一个北方习惯吃面的汉子来到了一个吃火锅的南方城市。不出一周,重口味的重庆饮食虽然带给味蕾极大的刺激,但过犹不及,却使我更加怀念家乡哪怕一碗没菜、没卤的白皮面。越是在异乡,越容易从心头到舌尖都填满故乡的味道。那口感与味道都极佳的川渝美食硬是掩藏不了与之相较清淡许多的家乡美食,多多少少让我显得有些吃惊。

山西自古以来就是面食的重镇,简简单单的一团面硬是被聪明的山西人玩出了花样,发展出庞大的面食谱系。尽管现代社会快节奏的生活方式让面食在家户里的饮食上开始式微,但它依然顽强的在一些地区存在着。我吕梁山上的家乡便是其中之一,家乡人民对面食仍旧依依不舍,功力全在。我父亲就是无面不饱的山西人,自己也做的一手好面。不论是拉面、揪片儿、门搭子,还是抿尖儿、猫耳朵、噔噔面都不在话下,延续了一代山西人的饮食文化。每每想起父亲做面的场景,我总是能凭空闻到那面香,叫人垂涎欲滴。这舌尖上的美味儿就是我走在异乡,面对同辈时深深的家乡烙印,一辈子都刻在那里,不会淡去。

《寻味舌尖上的乡愁》这本书既是每位游子饱含的故乡情,更是当地资深吃货的深深饮食情。虽然翻看全书我也没有看到一篇关于我家乡美食的文章,难免有些小小的失落,但其它各地特色的美食却让我同样收不住激烈的腮帮子。一碗沙茶面,勾起的是我停留厦门一周美好的回忆。仿佛厦门的美好就是这浓浓的沙茶味!一碗热干面,则不得不想起武汉人的热情与“朋克精神”,武汉人的个性就是对这个味儿!还有济南的醋溜鱼、云南的卤饵丝、台湾的乌鱼子、四川的连山回锅肉无一不让人一边吃着美食,一边品着当地人的性格与精神。实在是一方水土一方人,一方饮食一方情。

每一道菜都是一段乡愁,每一次尝试都是一次经历。阅读着每位美食推介人的美食心得与体会,你既阅读了这食物的历史与故事,又学得了这美食的烹饪之技艺。于看笑间将大江南北,长城内外的地方饮食史也小小的了解了一番。譬如那莜面鱼鱼,你吃在内蒙,却可能心在山西。因为那莜面的重要食材荞麦历史上是从山西移种到内蒙的。如今这道菜便成了这一带家喻户晓的美味。吃,对于中国人,那不仅仅是饮食,那还是生活,是情感,更是文化。我们在吃中长大,也在吃中学习,我们更在吃中明理。

饮食是你一生割舍不了的标识,上面烙着生你养你土地的图腾。这也难怪因为豆花的甜与咸会在网友之间掀起了一场旷日持久的论战。归根结底,那是我们记忆里熟悉的味道,那是我们不变的乡愁。

《寻味:舌尖上的乡愁》读后感(六):一道人间烟火°

——评《寻味舌尖上的乡愁》

文/蓦烟如雪

提起吃,每每我总会兴奋异常。

不熟悉的人,大多会因为我的身材误导,认为我特能吃。其实不然,我吃的不多,但是却也是十足的吃货,因为我特别喜欢谈吃。

说起谈吃,中国文人向来是“食不厌精,脍不厌细”的推崇者,在吃的看法上也是“人莫不饮食也,鲜能知味也”。

我对一道菜的挑剔,不仅仅来源于视觉上的感观,更重要的是尝一口在味蕾上的直观反应,是否鲜香酥脆,是否松嫩爽口,是否肥而不腻等等。

说来,我的怪癖传自于我的外婆,她早年开过餐饮,对食物的做法以及口感直观到了偏执的地步,我曾经对“抓住一个人,先抓住他的胃”产生过质疑,但外婆的菜,总是能轻易的虏获我的舌尖,以致产生一种莫名的依赖感。有人说我们往往吃的是食物,品的是文化,胃里的乡愁,是牵绊着生活的眷恋。而我习惯把眷恋归于乡愁,因为舌尖上的乡愁是一张大大的荷叶包裹着浓浓的情香,用文火的亲昵,用大火的热烈,烹制着块块的相思。身为吃货,我抵挡不了那层味蕾的诱惑。如同林大师说:“我们是地球上唯一无所不吃的动物。只要我们的牙齿还没有掉光,我们就会继续保持这个地位。”

说来我曾对《辞海》表示过不满,他们习惯在字的注解上写肉可食、皮可制革抑或者可入药,虽然中国是一个以“吃”为文化的国家,但是在吃上总会存在不节制的情况,如果无所不吃,很多物种总会落到濒临灭绝。所以我们有了“食物敬畏”的看法。我很满意的是在这本书里,我没有看到一些奇怪的菜色,这些来自五湖四海菜系,都具有代表性的存在。

说起来,我在看到江苏南京的烤鸭时,我想到我看梁实秋笔下的北平《烤鸭》,二者都是对鸭子的叫法以及来历叙述的一通,梁先生的《雅舍谈吃》偏于散文性的叙述,而《寻味舌尖上的乡愁》更像一个总结性的分析,不仅仅是年限的推算,还有对以往在品吃的古籍中提及的烤鸭都如数家珍一圈,更对烤鸭制作的工序讲的十分详尽,值得一提的是这本书像个美食指南,它基本在每篇食物上都会指出一家特别地道有名的店,让想去品这道菜的读者可以享受一番舌尖上的认证。

虽然这是一篇篇短小精悍的食评,缺少了一点故事,但这并不会印象这本书的可读性,尤其是无法忽视的抢眼的菜色图片,如果乏味的看一本讲吃的书,还不如看一本能看得见食物的书,如果乏味的只看一处地方的特色菜,还不如看一本都能看得见的食材书。

好吧,这里省略了如果,它没有含糊的也许。

这本寻味里的乡愁,浓浓的都是探寻者的巧妙的心思,有人说,如果想看做菜的菜谱可以看看袁枚的《随园食单》,如果想看看食物的精美可以看看李渔的《闲情偶寄》,如果想了解中国味作家就要去看汪曾祺和邓友梅的作品,其实不然,这一本就足矣。

这是一道人间烟火,道尽了千家万户的乡愁,这是一碗百味人生,道尽了天南地北的思乡情怀。这是一味独有的舌尖上的乡愁,它正在寻味,寻你。

我突然想起汪曾祺在《泡茶馆》中提及的一首诗,源自明代大儒陈白沙。

记得儿时好

跟随阿娘去吃茶

门前磨螺壳

巷口弄泥沙

而今人长大

心事乱如麻

筱筱

2014年9月20日星期六

《寻味:舌尖上的乡愁》读后感(七):寻味的生活

吃饭是和生活最贴切的,前些日子看心理书,有一个词叫前意识,打个比方来说,就是饿的时候,在脑回路中自然会想到的食物,法国人想到红酒,日本人想到寿司,大部分欧洲人会想到汉堡,东南亚人想到用青木瓜做的各种菜,而中国人,也许想到的会是很多很多。

我想到的不止是家乡菜,还有旅行时吃过的美味,尝试过自己做,做不出那个味道,某宝也买过,有些还就得趁热吃,打开真空包装后再加热,也不是记忆中的味道,还就一定得去当地去吃才行,久而久之,就开始准备再次去那儿旅行,为了再去尝一次美食,这也算是一种乡愁吧。

《舌尖上的乡愁》非常非常的接地气,比如P48的沙茶面,写的非常的地道,沙茶源自于哪儿都有介绍。我曾在超市买过沙茶酱和花生酱,买过厦门当地的面糊,煮了几小时的汤头,用鸭杂做为配料,但还是离记忆中的味道有点差别,看完书后。打算用书中的方法,先用沙茶酱在油锅中炒一道再试试。

不能去记忆中美好的地方,至少想做出相近的味道,让生活也有滋有味起来。

《寻味:舌尖上的乡愁》读后感(八):北京治疗尖锐湿疣最好的医院

海军总医院性病防控中心作为一所国家公立甲等医院,海军总医院性病防控中心严谨遵循医德医风,历经60年的辉煌历程,医疗科研成果可谓是军功累累,科研成果可谓是硕果累累,先后治愈十几万例的湿疣患者。

近年来,医院性病中心专家在核心期刊发表学术论文百余篇,多次获省部级以上奖励,在国内外享有众多患者好评。成为同行业性病品牌领导者。

技术优势:精湛的医疗技术 开创尖锐湿疣诊疗新纪元

海军总医院性病防控中心作为全国重点性病科诊疗中心,医院实行“专科有特色,专家有特长”的发展战略,邀请了众多性病医学领域的专家、教授,组建了中国首家名医会诊中心。采用光动力基因三联免疫诱导疗法,让众多例患者见证绝无复发的奇迹。光动力基因三联免疫诱导疗法彻底突破传统疗法3-4天快速治疗,100%无复发,安全有保障,治疗尖锐湿疣不再是难题。

《寻味:舌尖上的乡愁》读后感(九):寻味,愿欢乐与美味同在

“如果说有什么事情需要我们认真对待,那么这样的事情既不是宗教也不是学识,而是吃。”林语堂先生在《吾国吾民》中这样说过。可见吃对我们的重要性,我们不仅要吃还要认真的吃,健康的吃。在家里的时候,妈妈做的家常菜每每都吃的很多;现在离家在外,每天忙绿的工作,紧凑的时间都很少能好好的认真的去吃一顿饭。偶尔的周末才能得闲,悠闲的去做顿美味可口的食物。

自从看了《寻味 舌尖上的乡愁》这本书,才发现早餐原来不仅仅只有包子 粥 豆浆,广东的早茶让我特别的向往,各式的早茶点心:虾饺、烧麦、叉烧、蛋挞罗卜糕等再配上一壶茶水,就开始了一天的美好时光,光想想都是美好的。

一看到武汉的热干面,就想起了被我们河南信阳的伟大人们改良过的带有汤汁的热干面,其独特的风味真是让人回味无穷,发现比武汉传统的热干面还要好吃哟,以后有机会到信阳的小伙伴们可以去尝尝。现在离家在外,几乎都吃不到。

从小到大,对于糖葫芦的喜欢都不曾随着时间和年龄的增长而减少过。那种酸酸的 甜甜的味道,感觉就是一种幸福和快乐的味道。虽然特别喜欢吃,但是从来都没有了解过有关糖葫芦的年史,在《寻味 舌尖上的乡愁》中发现,原来它还有一个别称“糖球”,而且还具有开胃、养颜、增智、消除疲劳等作用,妈妈总说糖葫芦做不卫生不好什么的,从而限制我吃。这次看了它有那么多的好处,下次一定告诉老妈!

作为一名合格的吃货,除了尝遍各种美食外,还要试着自己动手做美食。《寻味 舌尖上的乡愁》不仅是一本有情怀的美食书,对我而言还是一本很实用的菜谱,里面各种名品小吃的做法应有尽有,再也不用百度大搜罗各种小吃菜谱了!里面的美食配图,色相美美滴,视觉感极强,做饭的时候也不会枯燥无味了。

下半年的终极目标:吃遍《寻味 舌尖上的乡愁》中所有的美味,越吃越开心!(会注意保持身材的哦) .-~~-.--.

《寻味:舌尖上的乡愁》读后感(十):味蕾的记忆是如此顽固!

吃喝这档子事儿,说小不小,说大不大。几千年前的孔老夫子不也说了嘛,什么的“饮食男女,人之大欲”。诚哉斯言。由此可见,不论古今愚智贤肖,生命不息,吃喝不止!~哈哈,据说在物质充裕的情况下,我们人类一生会吃下超过自身体重700多倍的食物,女人一生可吃掉25吨食物,喝掉3.7万升液体,男人一生可吃掉22吨食物,喝掉3.3万升液体,……好家伙!这得赶上一火车皮还有剩了呀凸(艹皿艹 )

不过,吃喝不惟是我们的生存之必须,通过进食过程中所获得的不同的味道与口感,更是可以带给人们以极大的享受。说起来,人真的是一种喜新厌旧的动物呢,当然,在关于食物这方面,我们倒是喜新不厌旧的。从生理学上来说,人类的口味或者说味觉是随着岁月的成长而不断发展变化的,但是最初的味觉或者是口味在三岁时便已经固定了。于是,味蕾的记忆带着深深的烙印。因为口味是随着味觉的变化而不断发展变化的,所以很多时候,我们的“不想吃”不过也只是因为“不好吃”罢了,如果能够做到烹饪得法,就算是自己不喜欢吃的食材也会变得爱吃起来的。毕竟“不想吃”和吃了就会犯过敏的“不能吃”是截然不同的。

这本书的确令人很长见识,随着书中的各位作者的叙述,我们似乎也在冥冥之中追索着他们的足迹,从南吃到北,从东吃到西。并不是一位或几位作者去到许多地方,吃到很多具有地方特色的食物,但是这样的来自许多的不同作者,回忆起某些令自己魂牵梦萦难以忘怀,设置是可以勾起了乡愁的食物,倒也可谓是大嘴吃四方了。原来美味的秘密,就藏在那些旧时的美好记忆中。令人难以忘怀的,难以释怀的,可以一直期待的,才是最美味的。

的确,现代人的科技倒是越来越发达了,为了让人们拥有更多更充裕的物质可以挥霍,商家不得不极力借助于机械的力量,而非是传统的手工生产的模式。于是,有了琳琅满目的面条机、汤圆机等等各式食品加工生产的机械,从主料倒辅料的制作凡是能够用机械取代的,人工都被驱除了出去,但是似乎我们记忆中最美好的味道,还是来自于那些人们手工制作的食物中传递的温情。我们的味觉不止能记忆味道,还能记忆情感。于是,对于那些漂泊海外的异乡游子而言,所谓的民主自由之风气,所谓的科技发达之繁盛,但那都不是家,都不是家啊,真正牵绊我们的、或者只是从邻居家厨房飘出来的熟悉的味道……

当我看到书中那位老母亲辗转从内蒙古搭乘大巴到北京,除了带了多半袋子的莜面,还拎来了一桶水的时候,为的只是“听说北京的水质差,做不出家里莜面的那个味儿。”我的眼中一热。我想,如果我是这位母亲已然结婚生子,甚至为人夫为人父的儿子,听了这句话,也是会心头一热的。而如果这是我的母亲,大概我也是会眼中湿润的半依恋半撒娇的对她说句“妈!您真是我的亲妈!”……因为,在太多的时候,真的是会让人感觉到语言的苍白无力。真的,也只有亲妈才会不辞劳苦的只想着,究竟该怎样才能够让漂泊在外的孩子吃得顺口、开怀,而不去顾惜自己是怎样的劳苦。只有将你的优先级设定为比自己还高的人,才会先去为你想你怎样怎样,而不是是从自己的角度出发看待问题。

常会看到言情剧中的男男女女歇斯底里的嘶吼“你都不说爱我”,但是,或许对我这种更加看重实际的人来说,说不说你有多爱我、多在意我,其实都不重要。重要的是,你是不是那个在冬日的大雪夜晚我崴了脚无法走路打不着车的时候,肯背着我走上两站地,把我一路背回六楼的家里;是不是赶着上班都下了楼了,突然想到了出门的时候看到的人好像没有盖好被子,没有选择打电话唤醒而是又转身爬上楼去给人盖被子;会在自己倒热水的时候,能够下意识的也随手给那个人也倒一杯热水,总是把对方的一举一动挂在心上,——行动从来都比语言更有说服力。语言可以矫饰,行动可以做伪,但是谎言可以说上一辈子,行动却无法一直伪装下去。

“游子身上衣,慈母手中线;临行密密缝,意恐迟迟归。”我想,大抵所有的游子,在看到了母亲亲手一针一线缝制出的针脚细密的衣服时,感觉到了那份用心,也是会和上文中的那位“儿子”的心里是一样烫贴的吧。遗憾的是,时至今日很多的手工已悄然离开了我们的生活甚至是视野,但值得庆幸的是,是拜科学家们还未能研发出多功能食物烹调机所赐,食物的烹饪大都还是需要人手工完成的。就算是有了花样翻新的各种厨房机器,多功能食物料理机,打蛋器,煮蛋器,定时器,等等等等的这些,也只不过是让烹饪变得更加的便捷,让人们可以用更少的时间准备配料,有充裕的时间烹饪。但最终的调味和火候,依旧是由人来主宰的。

应该说,人的饮食习惯,是和其所在地域的自然条件和历史传承有关,想是因着水土的缘故占的比重更大些。但我一直相信,所谓的美食就是一种关于幸福的记忆,如果再好吃的东西和不好的经历联系在了一起,那么吃在嘴里也不是那个味道了。所以很多我们关于美食的记忆,或许说到底不过是我们关于幸福的记忆罢了。舌尖上的乡愁,也不过是一种‘思念’的味道;怀旧也可能只是怀念旧时的那个人,而非只是单纯的向往某种舌尖上的味道。因为对故乡还有眷恋,才会思念。否则,就算是小时候天天大鱼大肉、鲍参翅肚的,但是每天在饭桌上非打即骂的,饭也吃的不痛快,很难想象长大后的这个人,还会对勾起他昔日惨痛记忆的这些食物抱有任何的期待向往之情。

古意的牛皮纸书封,和封面图恰到好处的搭配,营造出传统的乡味质感。而且,书中的图片拍摄的都很出彩,但是不知道是印刷前没有修过,还是印刷的不够好,感觉清晰度不够高。只是大抵是出书太急的缘故,书中有不少的错别字,不免让人看得囧囧。比如说,把“1990”写成了“1900”这都是小意思,把“不是”给写成了“是”的多个字少个字的也不算少见,还有其它的各式各样杂七杂八的笔误和错别字什么的;唯一值得庆幸的是,书里基本上没见有什么语法方面的错误。当然,也可能是我看的还不够仔细。

不过依我遍阅全书的感觉来看,该书作为众多美食文网络写手的合集,不管这些作者的行文风格更如何,但书中所搜罗的这些也都正规八经到了可以上报刊上当食评了。说起来了,有几位作者写的真的是很专业的“食评”,只是评点说这东西怎么怎么好吃了,没有像更多的写“分享”的作者那样,附上个烹饪方法什么的。略遗憾,幸好书中这样的专业人士不占多数,还有更多的作者是很能体谅我们这些见文生馋的吃货的,都有体贴的附上了或者是找来的方子,或者是自己改良后的方法。点赞吔ヾ(@^▽^@)ノ