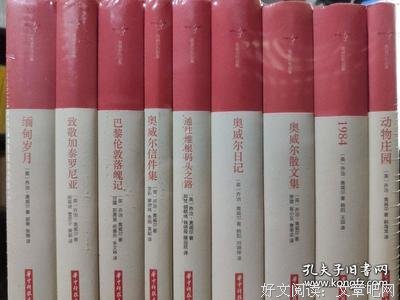

《巴黎伦敦落魄记》是一本由【英】乔治·奥威尔著作,上海译文出版社出版的精装图书,本书定价:42.00元,页数:224,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《巴黎伦敦落魄记》精选点评:

●才知道奥威尔是社会主义体制的信徒,选择在当时资本主义世界最繁华之地体验苦日子,只是对自己所持理想的考验。此书没有在经济学和政治学的学术视野下书写,只真实记录他和朋友们的流浪挨穷经历,即便提了意见也未必能解决实质问题,但这样的书写已经很可贵,足以引起了普通读者(我)的共鸣。(还想看女性流浪者挨穷指南,以备不时之需,不知道有没有……)

●从巴黎的洗碗小工到伦敦的流浪汉,奥威尔在最底层摸爬滚打,让所有读过此书的人真实体验到了什么是穷!

●为日后成为流浪汉而做下准备。

●Orwell的文章风趣幽默又不失现实性的细节描写 (文中好多地方读起来让我忍俊不禁 最近两三天去吃饭都有点怕怕:-P) 其实他在每一部分最后的小结都有提出一些现实的解决方法 虽然比较局限 但不失为一种可行方案 一定要提一下——陈超这位译者!!翻译得超仔细!读起来完全没有隔阂!有些地方(山路十八弯 伸手党 蜗居…)让人觉得又亲切又传神!最后还有【作品题解】包括了背景介绍、内容梗概、相关信息、译者评论 可以说是超贴心了!!!

●巴黎的底层是混乱热烈粘稠的,伦敦的流浪生活显得疏离冷寂生硬。最后给出的收容所流浪汉自治计划有点理想化

●贫穷让人清醒

●乞丐的劳动就是站在街上。

●江湖套路和春典都写上了,已经是一本英文版的江湖丛谈了,奥威尔书已经决定把阅读全集提上日程了

●第一次体会到不同的翻译会给作品带来怎样不同的阅读感受。读了两个版本,而上译的这版真的棒极了!奥威尔站在社会的最底部来分析穷人的心理和社会状态,来纠正人们对他们的偏见,分析简直细腻生动。

●这才是非虚构写作了,作者亲身经历巴黎伦敦下层社会生活,真正地挨饿受穷,生动又翔实地描述底层生活所见所感。赞翻译,流畅准确,一口气读来毫无滞涩。

《巴黎伦敦落魄记》读后感(一):有所感悟:贫穷与艺术家

安得广厦千万间,大批天下寒士俱欢颜!

五条人乐队阿茂推荐的书——乔治奥威尔100年前写的《巴黎伦敦落魄记》果然和五条人的歌曲创作手法有不少呼应之处。首先作者都是身在贫民窟(城中村),同时作者又是置身事外的观察者。和这些精神世界与物质世界双贫困的人群相比,作者的精神世界是富裕的,而精神世界的富裕对于物质上的贫穷有一定的抵御能力。这就是为什么艺术家往往从物质贫穷的生活中获得养分。同时,他们身处这样的环境,对天涯沦落人充满了同情与悲悯,并没有对他们进行谴责,鄙夷,或者在道德上批判,只是感叹社会的不公,命运的无常。

《巴黎伦敦落魄记》读后感(二):了解了不为人知的一面

人类经历过启蒙从无知的黑暗来到文明照耀的大地 而消灭无知之后接下去的敌人又是什么呢?读完这部作品答案很明确—贫穷;贫穷对人造成的伤害不仅在肉体 更悲惨的是在精神层面上贬低否定人的存在价值;如今我越来越理解为什么19世纪末20世纪初有那么多文人知识分子选择社会主义信仰 通过与那些生活在底层的群众有过切身实地的接触才可能建立更靠近正确的认知 而非固有的偏见造成的判断 就凭奥威尔这种亲力亲为的纪实写作的行为与勇气就值得肯定与敬佩;抛开意识形态的争论 涉及到贫穷这种四海皆有的社会问题 我认为它是每一种维持现有社会秩序的必要存在 每个社会内部的既得利益阶层不会轻易为绝大多数受压迫者而去放弃他们的既得秩序 于是导致贫困会一直存在 而在这种秩序下的底层群众却毫无办法;贫穷对人性的扭曲比饥饿带来的伤害更大

《巴黎伦敦落魄记》读后感(三):炸裂吧我的好评!结合真实经历读此书的感觉。

想看很久的书,想看的书太多了,它之所以能现在让我拿出来看完是因为其中的纪实性质——和现在过的日子某种程度上有一种交汇。 当然我并没有惨到作者那样的地步,但我们的经历也有共同处:工作很难找到、市场对廉价劳动力的压榨、高昂的房租钱、在外露宿、廉价的n人床位旅馆,等等。 我过的日子绝不是世界上最惨的,但在物质生活上如此捉襟见肘确是此前人生从未经历过,许多度让人相当沮丧,尤其是在没有办法改变它的时候。为了改变物质上的困境,大量花费了时间,使得我本学期的阅读量和观影量在进入大学后达到历史新低,这学期我才看了不超过五部电影(包括在电脑上看的),阅读方面真正读完的书也就四本或者多一点的样子,原本计划内早该在五月读完的大学伊利亚特奥德赛要么只读一半,要么一点没开,所以思想进境上面着实不高。 但也不是没有好处,这学期算是更多看到了象牙塔之外真实的世界,最重要的一点是在金钱的把控能力上得到了飞跃性质的提升(生活所迫),在消费上面更加审慎,三个月内辗转三次搬家让我开始对所持之物开始进行思考,我真的需要拥有这么多东西吗?在没有这些东西的时候,有没有更好的处理问题的方式?对冗余之物的打理是否占去了过多的精力? 以及我所感受到的是,当代大学生大部分确实是与社会脱节太严重了一点,不出来根本看不到一些形形色色的问题。 这本书一方面勾起我的共鸣,一方面我也在里面寻找一些慰藉,安慰下自己过得没有像作者那么惨。只要愿意,我随时可以脱身,搬回学校,像大部分普通大学生一样承受宿舍带来的困扰不去过度忧心物质问题,只是这不是我要的,出来独住对我而言确实比集体生活好上太多太多了,至少没有在宿舍浑浑噩噩的感觉。生活状态上升不少。 最近遇到的问题是,群租房由于政府整治,所以我住的地方有两个隔出来的房间得拆掉,那两家租户需要在三天之内即刻搬走,而没有拆掉的房间租金需要向上调高(哪怕合同根本没有到期),如果不答应租金上涨后果也就是卷铺盖走人,房东本身也不是好东西,不过懒得细讲,之后只能走一步看一步。 昨天下午上课的时候老师说,你们根本不知道很多现实问题比你们想象中的复杂得多,高校的环境相对社会来说单纯太多了,这也是学校被称为象牙塔的原因。 确实如此。 大一入学时我体重一百五十斤多一点,到上个学期共涨到一百七十,放寒假回来开学时一百七十四,现在一个学期快结束下来,一百六十斤多一点的样子,最近没有称量,不知道准数。在完全没有刻意节食与运动的情况下,三个学期与寒暑攒下来的肉就被挥发了,啧啧,还是生活最逼人,估计奥威尔那段投身底层的日子也从来不用担心体型问题,跟活着比起来,那都不是事儿。

《巴黎伦敦落魄记》读后感(四):成为先知之前

1927年,在英属印度担任缅甸殖民警察的乔治·奥威尔回英国休假期间,“突然”“发了疯”,决心再不要回到缅甸帮助英国在殖民地实行残暴的独裁统治。 这份工作本就不适合奥威尔,对压迫和权力深恶痛绝的他,不仅一次次地亲眼目睹压迫事件,甚至自己都成为压迫者的一份子。五年的殖民警察经历只是让他饱受折磨、受尽良心的谴责。 因此他决定逃离,逃离帝国主义,逃离任何“人对人的统治”。他决定同“被压迫者”站在一起,走到他们当中,观察他们的生活,在他们的世界中停留。 于是奥威尔脱掉西装,走上巴黎和伦敦的街头。并以此为蓝本,写下他出版的第一部纪实性作品《巴黎伦敦落魄记》。 在《通往维根码头之路》里,奥威尔直言他写在《巴黎伦敦落魄记》里的内容都真正发生过,但事件发生的前后顺序有所调整,这是真的。 现实中的奥威尔脱掉西装后,首先融入的是英国当地的工人阶级,之后才客居巴黎。而《巴黎伦敦落魄记》最初的手稿,也只记有他客居巴黎的那段生活。 或许是为了增加文章的可读性,让小说更富有层次感。在出版商的要求下,奥威尔在巴黎生活之后重新增添他先前的伦敦见闻——毕竟伦敦生活比巴黎生活更为凄惨,如果单以能否裹腹而论。 因此在处理后的《巴黎伦敦落魄记》里,整个故事就变成客居巴黎的奥威尔因生计所迫,向友人求助后逃回伦敦,却不得不在伦敦过上更为落魄的生活。奥威尔像是讲了一个和现实经历完全不同的故事。 这不重要,因为奥威尔想让我们知道的从不是他的个人经历,而是想让我们通过他的经历、借助他的眼睛,看到当时社会最底层群众过着怎样的生活,让我们知道经济陷入困顿会对一个人的行为和想法产生怎样的影响。 虽然奥威尔出身于“没有钱的中产阶级”,但这里的“没有钱”只是相对中产阶级而言。事实上,仅凭“中产阶级”这四个字,奥威尔的一生几乎就不需要为吃穿发愁,不需要为贫穷担惊受怕。 但当奥威尔脱掉他的西装,一切都变了。他不仅衣食住行与社会底层完全相同,连谋生手段都和他们一模一样。 在巴黎,他住的是贫民窟的房间,阴暗潮湿,和相邻房间只隔一层薄得像根火柴的木板。木板上面遍布裂纹,一队队的臭虫通过裂纹往来于各个房间。 他过过平均一天只能用六法郎度日的生活,而当时一磅(453.6g)面包售价一法郎。为了维持生计,他不得不一次次变卖自己的衣服,即便如此,他也曾经被迫三天没吃一口食物,连吐出的唾液都白皙黏稠。 因为没有工作经验,他能找到的也只是酒店洗碗工这样的工作,酒店最为下贱的工作,奴隶的奴隶,朝七晚九,每周单休。 但这总比伦敦生活好一些。在伦敦,他只能住每晚八便士到一先令的寄宿旅馆,在摆着四五十张床的房间睡觉,床上只有油腻黏糊的床褥和冰凉坚硬的枕头。 但他很快连这种旅馆都住不起,只能加入无业游民的大军,每天徘徊在英国的土地上,以祈求每晚都能抵达下一个收容所。 因为收容所能提供食物和住宿,即便它的宿舍只有冷冰冰的地板和不能御寒的毯子,即便它提供的食物只有半磅咯牙的面包。 这就是奥威尔想用《巴黎伦敦落魄记》让我们看到的生活,食不果腹、衣不蔽体。也在这样的生活里,奥威尔第一次知道贫困的滋味,知道贫穷会如何影响一个人。 贫穷是肉体和精神的双重压力。长期依靠面包和人造黄油果腹,让绝大多数的底层群众都患有不同程度的营养不良;而经济上的困顿,又让他们的性冲动得不到适当的满足,甚至出现同性恋倾向。 但更可怕的是,贫穷让你不得不精打细算地过日子,你的生活无法接受任何意外,甚至只是面包屑掉在地上;因为你的钱只能满足今天的需求,你只会思考明天该如何填饱肚子,生活的目的也只是为了填饱肚子,没有未来,没有梦想,就像一具行尸走肉。 这是我们难以想象的可怕生活,你能够接触的始终只有一起生活的底层居民,无聊而又烦闷。但出身中产阶级的奥威尔选择在此坚守三年,用三年的时间深入社会底层,以身体力行的方式告诉我们,那个年代,底层人民真正的生活状况。

也正是在这三年时间里,奥威尔成为先知之前,首先成为一名圣徒。

《巴黎伦敦落魄记》读后感(五):贫穷本身的暴力效果,远超任何暴力形式。

虽然名气远不如《一九八四》《动物庄园》来得大,也不如它们那么厚重而深远,但《巴黎伦敦落魄记》这样的纪实文学,如纪录片般细致具体且客观显然更贴合奥威尔作为记者的老本行。我的直觉还是很准的,书名明显有致敬狄更斯《双城记》的痕迹,营销宣传色彩浓重,果不其然,是出版社老板的意思。本书是基于乔治奥威尔本人完全独立的两段时期亲历为蓝本写成的,照我看,拆成《巴黎洗碗工》与《伦敦流浪汉》一点毛病没有。

在世界最繁荣的资本主义核心城市,以最底层的视角切入,可谓辛辣讽刺。巴黎那段就是一开始主人公有份教书工作勉强可以在贫民窟(巴黎金鸡街)混着,后来连这份收入都没了就辗转通过一个俄国朋友波里斯进入了酒店和餐馆行业做厨房小工。关于大城市的贫穷,无论是从狄更斯、雨果,还是陀思妥耶夫斯基或托尔斯泰笔下,我都早已领略过全景。那就是真正的贫穷,如同圣雄甘地所说,才是最大的暴力:时刻处于饥饿无力状态(远非吃不饱那么幸福),个人衣物已经降为最低的保暖和遮羞功能,个人卫生糟糕,饮食卫生的持续糟糕引发恶劣的健康状况和精神状态,精神追求更是无从谈起。按照学术说法,已经降低为马斯洛需求层次的最低层。巴黎洗碗工让我进一步了解了两点。一是从狄更斯雨果时代往后发展了半个世纪,资本主义又进入了新的高度,但贫穷的底层状态几乎未曾改变;二是由于是纪实文学,所以作者花了大量笔墨描述底层工作的真实状态,尽量避免感情就事说事,那就是每天十几个小时的枯燥单调高强度工作,工作环境燥热无窗臭不可闻,根本没有安全感因为随时可能因为小事被解雇。基本就是个工作机器,下了班就是躺尸。由此引发了最可怕的万劫不复就是无法改变现状,由于没有任何闲暇时间与闲暇金钱,所以就无法进行技能提升培训乃至系统学习。微薄的收入几乎刚好涵盖最基本的生活支出,偶有结余,也往往用于逃离现实麻痹自己的酗酒、嫖娼或者赌博,否则连活下去的动力都没有。作者因为本来就具备中产阶级的知识和技能,所以虎落平阳当小工,可一旦有转机随时有能力跳出来。真正残酷的是如果自始至终就是底层人民的出生,没有接受过教育就当小工呢?那样就死循环永无出头之日了。

至于伦敦流浪汉部分,则是我之前看过的经典中都未如此详细涉及过的,比起底层劳动者如巴黎的洗碗工,流浪汉更是降到了无以复加的地步,完全没有固定收入,吃饱穿暖睡好早已成为痴心妄想,精神道德方面处于真空状态,不犯罪已经是最后的底限了。此前我对于流浪汉的误解也很深,认为他们基本等同于盲流、小偷、闹事者等等,多亏了乔治奥威尔的以正视听。再怎么说当时的大英帝国还是有这个财力和社会意识不至于让英国本土的公民饿死或暴毙街头的,因此乞讨是违法的。有济贫院收容所这样的地方可以给与吃饭喝茶睡觉洗澡(别想太好,就是最简单维持生存的饮食和许多流浪汉公用一条毛巾一池子水),当然具体环境和提供的内容让人觉得非常恶心糟糕。而同一个地方不能待一天以上,且通常一个月内不许同一张面孔进来两次,才是造成流浪迁徙的最根本原因。数以万计的流浪汉在英格兰不同城市间徒步游荡,只为寻找下一个收容所能吃两片面包喝杯茶且有个肮脏拥挤压抑的铺位过一夜。由于已经处于求生存的本能层次,所以捡烟屁股抽、浑身发臭、吃残渣剩饭、各种小偷小摸小诈骗属于家常便饭,但这是落魄的生活导致,大部分流浪汉如果给与他们正常的生存条件本质上仍是温良纯厚的。就算不得不一直流浪看不到头,他们也不会杀人放火投毒抢劫强奸,甚至不少流浪汉还要标榜自己高其他流浪汉一等,只因为不小偷小摸或当街乞讨。

如果说流浪汉还有些主观堕落不从事劳动的嫌疑,那么以巴黎洗碗工为代表的数量最广大的底层贫困劳动人口的悲惨遭遇,实在应归咎于社会制度设计和经济运行的重大缺陷。当今人类世界最大的暴力凶手-并将长期雄踞暴力榜首-贫穷,摧残着太多太多的人,政治家、思想家、经济学家、企业家,甚至是每一个有良知有能力的公民,应当为驱逐并最终消灭贫穷而献出自己的力量。