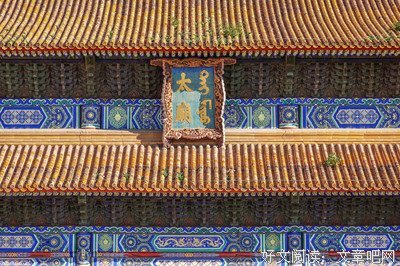

《北京古建筑物语一:红墙黄瓦》是一本由张克群著作,麦客文化·化学工业出版社出版的精装图书,本书定价:48.00,页数:2019-5,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《北京古建筑物语一:红墙黄瓦》精选点评:

●浮光掠影

●挺失望的。在地铁看到亚马逊一周推荐后看的,看了序言才知道高晓松母亲写的。文章过于大白话了,有些地方的评论太随性甚至是随便。加上我对北京建筑了解太少,看不出什么共鸣

●仅可作为饭后读物,虽然小知识很多。另外,三部重复的地方实在是没必要。

●矮大紧推荐的,正好马上要去北京了,多了解一些也无妨,图文并茂好极了。

●●他是梁启超的长子,林徽因的丈夫;他创办了清华大学建筑系;他参与人民英雄纪念碑、中华人民共和国国徽设计。1950年,他曾提方案力保北京古城,而最后只能眼睁睁看着北京城渐渐消失。他流着泪说:“在北京城市改建过程中对于文物建筑的那样粗暴无情,使我无比痛苦;拆掉一座城楼像挖去我一块肉;剥去了外城的城砖像剥去我一层皮。”●69年后,他的亲传弟子张客群,用十年时间,探访北京多处老建筑,写就这套关于这座古城的数百年建筑史的起起伏伏。●这套书分为三卷。红墙黄瓦卷讲述了北京城的历史变迁,民居、宫殿和祭坛这些老百姓日日生活于此的建筑们的故事。晨钟暮鼓卷讲述了北京的佛寺、道观、清真寺、天主教堂和基督教堂这样一些宗教建筑。八面来风则笔风一转,开始写那些西洋风格建筑的前世今生,近代史是屈辱史,也是建筑艺术的碰撞史。

●高晓松的母亲张克群著,采用较为诙谐的文风介绍北京地区的古建筑历史,其中在ji\介绍故宫古建群时穿插科普古代建筑的等级对其建筑样式的影响以及介绍明十三陵时对明历代皇帝进行简要评述,有所收获

●高晓松母亲的作品。这是一个梁思成的弟子,对于北京城内古建筑诚挚的热爱。能看出来她浸润在这种环境多年,对这里的一草一木都有自己的感情。文中有很多插图都是她亲手做的。但是内容略显单薄,知识密度不够。

●可读性很强,以幽默、通俗的笔触介绍了一些北京的皇家建筑,使读者能粗浅地了解些中国古建知识和北京城的历史。

●全程腦補老太太講話的語氣hhh 文字簡樸異常,段子傳說連同古建的美妙都娓娓道來,可人有趣。科普入門讀物。

●图片和手绘倒是比文字好看的多

《北京古建筑物语一:红墙黄瓦》读后感(一):矮大紧的家学渊源

红墙黄瓦——北京古建筑物语(一) 作者:张克群 版本:麦客文化.化学工业出版社2019年5月一版一印 张克群这个名字,不认得,但如果这样来介绍:她的老师是梁思成,那么,这套以北京古建筑为主题的书,也就师承渊源顺理成章了。 人在京城若许年,书中的古建筑或去过或听过,然看张先生的手绘图,仍叹服,精美生动,画中有真情。正如老太太在跋中所叙:我爱北京的一切,那如诗如画的风景、那四季分明的气候、那宏大气派的建筑。更爱北京人的一切:那些儿化的口音、苦中作乐的脾气、南北兼收的吃食。 看一座古建的年纪,大致可以从斗拱的大小入手,斗拱越大,岁月越老。 “正阳门”的门字最后一竖笔没有勾,只因皇上要走这里,皇上脑袋上悬着个钩子,那还了得!所以就把那个勾儿给抹去了。 分别古建筑等级高低的法子,两看两数:看屋顶、看彩画;数开间、数走兽。 最高等级的是重檐庑殿(如太和殿),重檐歇山(如天安门),然后是单檐庑殿(如后两宫),单檐歇山,再下来是悬山正脊、悬山卷棚、硬山正脊、硬山卷棚,这后四类屋顶都是用在附属建筑上,一般老百姓的房子自然就只能是硬山的了。 故宫太和殿上的走兽数量最多,而且是中国古建筑中唯一有十个走兽的特例。其它殿上的小兽按级递减,中和殿、保和殿、乾清宫等都是九个(减去行什),坤宁宫为七个,东西六宫为五个,一些门庑和琉璃门顶上仅用一至三个。打头的是骑着凤凰的仙人,有绝处逢生,逢凶化吉的含义,之后依次为龙、凤、狮子、天马、海马、狻猊、狎鱼、獬豸、斗牛、行什。 如果再这样介绍张老太太:她有个儿子叫高晓松,那么,书中行文不见学究气,倒好像在听一位老北京聊天侃大山,风趣幽默又真诚可亲,就更凸显家学渊源,有其母才有其子。 看,这一段的快意恩仇: “写到这里,想起我有一个问题憋了多年至今不解:人家抢了你的东西,你还得花大价钱从强盗的孙子或者孙子的孙子手里买回来,这是什么道理?我就奇怪啦,要都这样,还要什么警察啦反扒小组啦干什么?等着小偷卖赃物时本主再给买回来不就完了吗?唉,没处讲理去。”

《北京古建筑物语一:红墙黄瓦》读后感(二):北京导游

简直可以当北京导游笔记用。

笔记:

◆ 前 言

gt;> 梁伯伯光着膀子坐在我的边上,连比带画地给我讲了起来。大致意思是说建筑是比工程多艺术,比艺术多工程

◆ 概说

gt;> 据说,世界公认的有四大古都,它们是:巴比伦、开罗、长安、君士坦丁堡;中国自己也有四大古都:西安(长安)、洛阳、南京、北京。

gt;> 古人曰:“凡立国都,非于大山之下必于广川之上,高毋近旱而水用足,下毋近水而沟防省。”这段话意思是说,建一个国都,要背山面水。千万别在高原上,不然会旱着,也别太靠水边,省得淹了。

gt;> 自西周至唐的1700余年间,北京作为北方重镇经过了13个朝代,名字也换过好几个,幽州、涿郡、范阳都是北京的曾用名。

◆ 卷一·城市

gt;> 北京作为辽代的陪都,金、元、明、清四朝的首都

◆ 远古时期北京地区的城镇

gt;> 据考证,燕国建在今北京房山区琉璃河的董家林村。

◆ 明清北京城

gt;> 德胜门箭楼是雄极一时的北京城留下的两个箭楼之一

gt;> 有趣的是各门分工明确,叫做九门九车:皇帝的龙辇走正阳门,朝阳门走粮车,东直门走木材车,崇文门走货车,安定门走粪车,西直门走水车,阜成门走煤车(因此城门洞里还刻了梅花的图案),宣武门走囚车,德胜门因为名字吉利,历来兵车都走这里。不过挥师出征和得胜回朝不能走同一条路,因此德胜门没有城门洞,大家都绕着城楼走。

gt;> 如今正阳门的城楼及箭楼、德胜门箭楼、东便门角楼及一小段残墙,便是雄踞北方500余年举世闻名的明清北京城垣仅存的地面标志了

gt;> 自正阳门向北,中轴线上的建筑疏密起伏逐渐加大。在天安门与正阳门之间约800米内布置有大明门、长安左门、长安右门,俗称三座门。两侧有千步廊。大明门与正阳门之间有棋盘街和千步廊。这一带是主要的衙署区

◆ 卷二·宫殿

gt;> 斗拱的大小历代不同,元代之前的斗拱因起着撑托屋顶的作用而硕大之极,到明朝以后渐渐变小,清代的斗拱已成为装饰品而不起多大结构作用了。

gt;> 一座建筑从上到下就可分为屋顶、斗拱、柱墙、阶基四大部分。

gt;> 墙形成的开间也有讲究:当中入口的一间比其他的要宽些,叫明间;最边上的比其他的要窄些,叫稍间;介乎明间与稍间的,不论多少间都叫次间。阶基既是房屋的基础,也是使立面构图显得稳重的不可缺少的部分。

gt;> 油漆的色彩规律是这样的:阳光下的构件用大红的暖色,使其越发明媚;屋檐下的阴影部分则用蓝、绿等冷色,使其更加深邃。

gt;> 最高等级的是重檐庑殿(如太和殿)、重檐歇山(如天安门),然后是单檐庑殿(如后两宫)、单檐歇山,再下来是悬山正脊、悬山卷棚、硬山正脊、硬山卷棚,这后四类屋顶都是用在附属建筑上。一般老百姓的房子自然就只能是硬山的了

gt;> 庑殿顶是古人为四坡顶的屋顶起的名字(再早叫四阿顶)。这种屋顶四面都是坡顶,正面的宽,侧面的窄。整个屋顶没有水平的地方,也没有垂直的地方。屋顶上除了瓦就是瓦,没有别的东西。歇山顶是把庑殿顶的两个窄面的上半截垂直切一下,在这里形成一个三角形。在这个三角形上,你可以看见几组金钉子,这些金钉子组成类似梅花的图案,最上面两个,当中三个,最下面又是两个,这叫七心钉,是固定檩条用的。悬山是指屋檐的两端挑出在山墙(两端的墙)外面,硬山则相反,屋顶不挑出。正脊是指屋顶上有一根檩条。卷棚在屋顶最上端是两根檩条,因此没有屋脊。

gt;> 重檐的等级比单檐高,庑殿比歇山高级,悬山比硬山高级,有屋脊比没脊的卷棚高级。

gt;> 走兽的数量是有含义的。最高级的太和殿安放了10个走兽,其他建筑的走兽数量按等级高低递减,但数目均为单数。如天安门、午门都是9个,各主要门楼上则只有3—5个了。走兽在屋脊上排列的顺序是这样的:最前面领头的是仙人骑着凤,其后依次为龙 、凤、狮、海马、天马 、押鱼、狻猊、獬豸、斗牛、行什。这个次序在整个故宫乃至全北京的各类皇家建筑中都是纹丝不乱的。

gt;> 分辨古建筑等级的高低的法子,叫两看两数:看屋顶、看彩画;数开间,数走兽。

◆ 故宫

gt;> 故宫始建于明永乐四年(公元1406年),从1406年故宫始建至1911年清朝灭亡,这里曾住过明清两代24位皇帝。

gt;> 以用瓦而言,元代及其以前的宫殿仅主要殿堂用了琉璃瓦,到了明代则全宫满覆黄琉璃。

◆ 天坛

gt;> 古人认为1、3、5等单数为“阳数”,而9是“极阳数”

gt;> 圜丘的三层栏板共360块,暗合周天数360度。圜丘原建于明嘉靖九年(公元1530年),栏杆用青色琉璃,取天玄地黄之意

◆ 先农坛

gt;> 先农坛的南部现在仍是体育场,北部为北京古代建筑博物馆。

◆ 日坛

gt;> 日坛在城市的东面,朝阳区的日坛路,过去这里又叫朝日坛,始建于明嘉靖九年(公元1530年),是皇帝祭太阳(古代尊称为大明)之所。每年春分日在这里行祭祀大典。主坛为一白石方台,外环正圆形红墙。墙内地面明代原为红砖,以象征太阳,清代不知何故改为青砖墁地。

◆ 宣仁庙和昭显庙

gt;> 宣仁庙祭的是风神,位于东城区北池子北口路东。

gt;> 显庙祭的是雷神,建于清雍正十年(公元1732年)。目前是小学校址,进得门来,除一座影壁外,仅存后殿一座,

◆ 北海

gt;> 北海在北京老皇城内,位于故宫的西北方,是金、元、明、清历代帝王的御苑,现存的规模是清代形成的。

《北京古建筑物语一:红墙黄瓦》读后感(三):她是高晓松之母、梁思成弟子,她笔下的老北京极尽繁华 | 文化客厅NO.8

中国有四大古都:西安、洛阳、南京、北京。历代的国都,因其特殊的地位,往往大兴土木,着意修建。这些古都, 无论在建筑规模、建筑模式或建筑风格上,都有其独到之处,往往表现了同时代最高的建筑水平,可以说,各大古都的建筑沿革史,就是一部较完整的城市建筑史。

在这四大古都中,唯有北京,建都几朝都是统一的泱泱大国,更有一个别处少有的特点:这几个朝代的当朝皇上分别是契丹、女真、蒙古、汉和满等不同的民族。他们的宗教信仰、文化传承乃至脾气秉性都各不相同,这就使得古老的北京城里留下来很多融合了各民族风格特色的建筑,也使得这座包容性极强的城市有着更丰富的文化背景。

文化客厅第八场,新京报·文化客厅联合化学工业出版社、麦客文化,邀请到梁思成弟子古建筑学者张克群与近代史研究学者解玺璋对谈,寻找古建筑背后的老北京:140处北京古建筑为什么如此与众不同?千年古建筑背后有哪些人?那些事?

寻找古建筑背后的老北京

本场活动时间:

2019年7月7日15:00-17:00

本场活动地点:

京华印书局旧址

(北京市西城区南新华街177号京华1920)

本场活动主办:

新京报·文化客厅、化学工业出版社、麦客文化

本场活动嘉宾:

张克群 解玺璋

活动免费

扫描二维码 即可报名

*场地空间有限,报名人数限100人7月5日中午我们会发送邮件确认参加资格前10位签到读者可获赠“新京报书评周刊”报纸版一份【本场活动介绍】

古老的北京城里融合了各个民族风格时代特色的建筑,也使得这座包容性极强的城市有着更丰富的文化背景。

张克群“只为此生的建筑情结”而写就的《北京古建筑物语》集结三本:《红墙黄瓦》,说的是皇家建筑;《晨钟暮鼓》,讲的是宗教建筑;《八面来风》,说的是早期洋人在北京盖的建筑。

在书中却没有用晦涩深奥的学术词语堆砌,而是用老北京的口吻把建筑的背景、历史用讲故事的方式娓娓道来,亲切又幽默,让人手不释卷。

因此,这不仅仅是一套建筑书,更是一套渊博有趣的文化读本。

周日下午,作者张克群与知名学者解玺璋一起为大家寻找古建筑背后的老北京。140处北京古建筑为什么如此与众不同?千年古建筑背后有哪些人?那些事?且听建筑大家梁思成先生亲传弟子张克群为您解说。

【本场嘉宾介绍】

张克群,国家一级注册建筑师。毕业于清华大学建筑系,受教于建筑学大家梁思成先生。毕业后一直从事建筑设计工作。家学渊源深厚,亲友中名人辈出。父亲张维,曾任清华大学副校长,中国科学院和中国工程院两院院士。母亲陆士嘉,流体力学家、教育家,北京航空学院(现北京航空航天大学)创校教授之一。舅公施今墨,北京四大名医之一。儿子高晓松,著名音乐制作人。

解玺璋,知名评论家、学者、近代史研究者,著有《梁启超传》《一个人的阅读史》《喧嚣与寂寞》等。

活动主持人:马宗武,《品味书香》监制,主持人。

【本场活动相关图书】

北京古建筑物语:《红墙黄瓦》《晨钟暮鼓》《八面来风》张克群 著麦客文化·化学工业出版社 2019年5月世家出身的张克群眼中的老北京是怎样的?

140处北京古建筑为什么如此与众不同?

千年古建筑背后有哪些人?那些事?

且听建筑大家梁思成先生亲传弟子张克群为您解说。

这里不止是“诗和远方”的出处,还收藏着一座古城数百年沉浮。

《北京古建筑物语》(套装3种)用图文结合的方式,通过379幅精美手绘图和照片,介绍了140处北京古建筑的前世今生,让读者更好地了解故宫、潭柘寺、卢沟桥等古建筑背后的历史、文化渊源。

《北京古建筑物语一:红墙黄瓦》读后感(四):用文字和绘画讲述一座城的过往

“据说,世界公认的有四大古都,它们是:巴比伦、开罗、长安、君士坦丁堡;中国自己也有四大古都:西安(长安)、洛阳、南京、北京。” 这些历史悠悠的古都中,唯有北京,不但建都几朝都是统一的泱泱大国,而且基本没换地方,保持至今;更有一个别处少有的特点:这几个朝代的当朝皇上分别是契丹、女真、蒙古、汉和满等不同的民族。他们的宗教信仰、文化传承乃至脾气秉性都各不相同。这就使北京具有了民族大掺和的特点和包容性极强的性格。

因此,这座城市里的建筑,也从深厚的历史背景中生长出古雅的气象与极具包容的特性。

在《北京古建筑物语》这套书里,作者张克群从建筑入手,将这座城市的历史、文化、民间风物娓娓道来。让读者重新发现这座古老城市的新面貌。

世家出身的张克群眼中的老北京是怎样的?

140处北京古建筑为什么如此与众不同?

千年古建筑背后那些人?那些事?

且听建筑大家梁思成先生亲传弟子张克群为您解说。

张克群深厚的学术素养和文化底蕴离不开其家学渊源、亲友中名人辈出:父亲张维,曾任清华大学副校长,中国科学院和中国工程院两院院士。母亲陆士嘉,流体力学家、教育家,北京航空学院(现北京航空航天大学)创校教授之一。舅公施今墨,北京四大名医之一。

张克群回忆:高一暑假,大学组织教师和家属去北戴河海边避暑,自己正坐在沙滩上写生,住在自家后不远的梁思成先生跟她聊了起来,鼓励她考清华大学建筑系,称“建筑比工程多艺术,比艺术多工程”。后来张克群确实成为了建筑学大家梁思成的学生。毕业后一直从事建筑设计工作。

不同于世俗印象中建筑工程师“严谨刻板”的形象,张克群性格乐观,充满生活情趣。高晓松说:

“记得妈妈领着年幼的我和妹妹在颐和园长廊仰着头讲每幅画的意义,在每一座有对联的古老房子前面读那些抑扬顿挫的文字,在门厅回廊间让我们猜那些下马石和拴马桩的作用,并从那些静止的物件开始讲述无比生动的历史。 那些颓败但深蕴的历史告诉了我和妹妹世界之辽阔,人生之倏忽,而美之永恒。 妈妈从小告诉我们的许多话里,迄今最真切的一句就是这世界不止眼前的苟且,还有诗与远方——其实诗就是你心灵的最远处。 在我和妹妹长大的这么多年里,我们分别走遍了世界,但都没买过一尺房子。因为我们始终坚信诗与远方才是我们的家园。”这样一个追求诗和远方的建筑师,退休后跑遍北京城里和远近郊区的大小村庄,写下了这座城的建筑,和她热爱的北京。

北京,不只是一座城

张克群“只为此生的建筑情结”而写就的《北京古建筑物语》集结三本:《红墙黄瓦》,说的是皇家建筑;《晨钟暮鼓》,讲的是宗教建筑;《八面来风》,说的是早期洋人在北京盖的建筑。

张克群有深厚的建筑学功底,在书中却没有用晦涩深奥的学术词语堆砌,而是用老北京的口吻把建筑的背景、历史用讲故事的方式娓娓道来,亲切又幽默,让人手不释卷。

张克群老师还亲笔绘制了一百多幅图片,更生动直观还原出古建筑的样貌和结构。此外,这套书为了方便读者阅读,特意做成精装小开本,便于随身携带,与书一起走进北京古老的建筑。

因此,这不仅仅是一套建筑书,更是一套渊博有趣的文化读本。

书中有历史变迁,比如写“法源寺”时,就写了这座传奇建筑如何见证了由唐到宋、再到明清的风云变化、王朝更迭:

法源寺在宣武门外教子胡同东,原名悯忠寺。它是北京城内历史最悠久的寺庙。公元645年3月,唐太宗李世民不听劝阻一意孤行御驾亲征高句丽国,8个月后损兵折将败回国来。为悼念战死他乡的忠勇将士并抚慰家属,可能也因为有点后悔吧,唐太宗打算建一座庙........北宋灭亡时宋钦宗赵桓被金兵俘获,曾被关在寺内好几天。元至元二十六年(公元1289年),宋朝遗臣谢叠山被抓到北京,拒不降元,在此绝食而亡...明崇祯三年(公元1630年)8月16日,由于崇祯不辨忠奸,听信清皇太极的反间计,竟将屡败清军忠心报国的46岁的儒将袁崇焕凌迟处死,头颅被割下。袁崇焕的家人佘义士半夜冒死从刑场上偷回了他的首级,立即带到悯忠寺,向寺庙的主持哭诉其主人的冤屈....清雍正十一年(公元1733年)再次重修后改名法源寺并沿用至今。书中有民间风物,北京的一桥一墙、随处可见的石狮子和瓦片,都可能包含有趣的知识和传说。

卢沟桥始建于金代,具体来说是金大定二十五年(公元1189 年),距今已有820 多年的历史啦。它是北京现存最古老的石造联拱桥。因为这段永定河里长满了芦苇,桥就跟着河沟的名字,起了个卢沟桥......意大利旅行家马可·波罗曾经溜达到这里来,估计那天有月亮,那连绵的拱壳,那清澈的倒影,再加上数不清的狮子,立即把小马醉倒。他在他的游记中盛赞卢沟桥道:“它是世界上最好的,独一无二的桥。”当然啦,他们老外,按慈禧老佛爷讲话,是化外之民,那会儿见过什么呀!中国的好桥多得是。赵州桥,见过吗?不过在北京附近,卢沟桥应该算是最杰出的了...为排水和美观,桥面坡度约为8%,上面铺着当时最耐久的材料——石板。石头桥栏板和石头柱子基本是金代原物。我数了数,北面的石柱有140 根,南面却有141 根,不知为什么不相等。卢沟桥最大的特点是两侧石雕栏杆上有498 只妙趣横生、形态各异的石狮(20 世纪90 年代,原被雷击损失的3 只石狮得到了修复,石狮总数成为501 只)。其实连大狮子带小狮子带母狮子肚子里怀的,那就真是“卢沟桥的狮子——数不清”啦!1937 年7 月7 号之前,桥西头归日本人占着,桥东头的宛平城归国军第二十九军把守。7 月7 号这一天,日本鬼子借口丢了一个兵,非要过桥来找。二十九军不干,这才有了卢沟桥畔第一声抗日的枪声,也才有了史称“卢沟桥事变”的事件......如果你去那里旅游,可以在城墙上找找,宛平城的城墙上至今还留着累累弹痕。当然,也有野史轶事,比如张克群老师写故宫的时候,就讲了这一段故事:

从虚的来看,中国人盖房子,大到皇宫,小到百姓私宅坟地,无不重视风水。好的风水要背山面水,即使没有真山真水,也要造它一个出来,才显得平安吉祥,住着踏实。明代故宫在建设之前,城中原有的元代皇宫已被摧毁,所有的瓦砾都堆在了其主要建筑延春阁的头上,形成了一座搬不走的大山。聪明的设计者索性拿它当了新皇宫北山的基础,再把挖护城河挖出来的100 万立方米的土往上这么一堆,挺好的一座山就有了,这就是景山。至于水就好办了,在几座重要的建筑如天安门之南、午门之北挖了沟,再从筒子河里引来水,2000 米长的河弯弯曲曲地在故宫里一流,这就是玉带河。河上架了大小20 座桥,既美观又湿润了空气,还可以用做排雨水的明沟,真是一举四得。这条河还有一个用处。说有一次乾隆和纪晓岚在宫里散步,走到玉带河边。乾隆灵机一动,想要给这个聪明过人的臣子出点难题,就对纪晓岚说:“爱卿,昨日一妃子给我生了个孩子,朕命你以此为题写首诗。”纪晓岚也没问问性别张口便给:“吾皇昨日降金龙,”乾隆摇摇头说:“是个女孩子。”纪晓岚偷偷一吐舌头接道:“化作嫦娥下九重;”乾隆双手一摊:“生下来就死啦。”纪晓岚哟了一声:“料得人间留不住,”皇上说:“扔在玉带河里了。”晓岚道:“翻身落入九龙宫。”是否这条河还可当做水葬之处,也未可知。考察历史古籍,采集民间传说、运用建筑知识专业分析...张克群花了10余年时间完成了这套《北京古建筑物语》,将这些浸染了历史风韵的古建筑呈现在我们面前,讲述自身的风风雨雨 。

他们吸引各地人,也感动着北京人自己

张克群在《北京古建筑物语》的“跋:我的北京”中说:

常常不明白我算不算是老北京。说不算吧,我确实在北京从4岁长到60几岁,如果继续活着(这种可能性极大),以后的日子恐怕也多数在北京过。以活到84岁计,在北京陆陆续续待80年,还不算“老”吗?说算吧,我不是在北京出生的。论起“生与斯,长于斯”,就有点儿底气不足。加之我生活的地域既不在北京城里,也不在北京乡下,而是在一个不城不乡的地方——清华大学里。对北京城里的好多物事儿,就不大了解。虽然不够纯粹,但我还是爱以北京人自居。 我爱北京的一切:那如诗如画的风景、那四季分明的气候、那宏大气派的建筑。更爱北京人的一切:带些儿化的口音、苦中作乐的脾气、南北兼收的吃食。”张克群在德国留学,长居美国...正是这种多元的成长环境和身份认同,使她能用更多的角度去解读建筑,对各类文化也随手拈来,行文之中,即有“老北京”的热情与飒气,又有一定的距离感,并不局限于建筑本身,而是通过建筑,看历史,看人物,看文化。

张克群说,“北京的建筑明晃晃地戳在路旁,北京的长城弯曲曲地盘在山上,以其雄伟、华丽、端庄、气派,吸引着各地的人,也感动着北京人自己。这其中必有它的道理。看完这本书,也许你能对它的原因品出一两分来。那我的目的就达到了。”

毕竟,当我们走在鼓楼红墙外的桃花下,走在波光粼粼的后海边,走在大雪纷飞的故宫里,不仅是为景致本身的美而感动,更是为了千年历史风霜与古城中流传的故事而感动。

不妨跟张老师走进北京古建筑的世界,这里不止是“诗和远方”的出处,还收藏着一座古城数百年的沉浮。

《北京古建筑物语一:红墙黄瓦》读后感(五):高晓松妈妈、退休建筑设计师、破庙迷的作品:3星|《北京古建筑物语一:红墙黄瓦》

“明代故宫在建设之前,城中原有的元代皇宫已被摧毁,所有的瓦砾都堆在了其主要建筑延春阁的头上,形成了一座搬不走的大山。聪明的设计者索性拿它当了新皇宫北山的基础,再把挖护城河挖出来的100万立方米的土往上这么一堆,挺好的一座山就有了,这就是景山。#459”

北京古建筑物语一:红墙黄瓦

作者: 张克群

出版社: 麦客文化·化学工业出版社

出版年: 2019-5

定价: 48.00

装帧: 精装

丛书: 北京古建筑物语

ISBN: 9787122296283

01

—

作者是高晓松妈妈。退休前是建筑设计师,退休后探访北京各式古建写了三本书,这是第一本。

有少量基本的古建知识,比如如何从古建的屋顶的形制来判断等级,斗拱越大古建年龄越久远。

大部分是古建的基本介绍加上一些历史严格和相关历史事件、故事。历史学方面是业余水平,缺乏严肃的考证与引用。

图比较多,适合在电脑大屏幕上用Kindle PC版阅读。这些配图,一小半是照片,剩下的基本是作者手绘的古建素描。

作者这个系列三本书在2010出过第一版,kindle电子版很便宜了,我买了最新的这个版本后才发现,又买了旧版,对照看了一下,新版填了一些彩色照片,手绘素描的线条颜色,旧版是怪异的粉红色,新版改成黑色了。内容区别不大。出版方把新版标注为第一版有点不厚道。

总体评价3星,有参考价值。

02

—

以下是书中一些内容的摘抄,#号后面是kindle电子版中的页码:

1:我家后面不远的地方住着建筑系的教授梁思成先生,我们称他为梁伯伯。梁伯伯下巴上有个挺大的痦子,我曾问过他那是干什么用的,他说:“我要是想你了,就按它一下,嘟嘟两声,你就来啦。”#60

2:2002年春天,我基本退休了,我想:既然生活在北京,我就要把身边的古代建筑先闹个明白。于是我边查阅资料,边看实物。从5月初到11月底,我跑遍了北京城里和远近郊区县的大小村庄。一听见谁谁说哪里有个古庙,马上驱车前往。朋友们都笑称我是“破庙迷”。#72

3:而北京在古代是个富水的城市。你要能看见元代北京的水系图,会惊奇地发现,北京那密布的河流简直不亚于如今的江南。#162

4:前面咱们说过,北京城是从“燕”开始的。据考证,燕国建在今北京房山区琉璃河的董家林村。我特地去了那里。从那里的古燕国城墙遗迹看,该城平面为正方,按商代的尺计每边正好九里。城墙没有基础,由平地筑起。#179

5:皇城是第二圈,它把皇宫、园囿及宫廷服务部门包了起来。这样皇上要想简单地活动一下胳膊腿,就不用兴师动众地出城了。皇城东西宽2500米,南北长2750米,几乎是个方块。砖砌的围墙刷成红色,顶覆黄琉璃瓦,显出帝王特有的典雅尊贵。城的四面各开一门。南门是天安门,其余三面为地安门、东安门、西安门。#204

6:皇城的西南缺了个角,那里原来是元代留下来的庆寿寺。后来庆寿寺没了,缺角也补不上了。#209

7:城门外有一道深深的城壕,称为护城河。古时候跨河设有吊桥,后来老也不打仗了,人们嫌吊桥揪来放去的太麻烦,就给改成石桥了,有的桥外还设牌坊。#235

8:整个城市有一条南北走向的中轴线。这条中轴线沿用了元大都以万宁桥为中心的原则,全长8公里(确切地说是7500米)。我住在六铺炕期间(1971—1992年),这个对北京市城市规划如此重要的桥,根本没有桥的样子,记得有些栏杆在街边上。我们去那边主要是去地安门商场买东西,对于平白无故长出来的栏杆,根本没多想。#264

9:北段的什刹海、后海、积水潭则是供城市居民垂钓游赏的地方。原来这片水与大运河是相通的,可是到了清代,因古河道淤塞,大运河到不了城里了,这些“海”们也就自力更生地成了湖了,虽然为了好听还叫海。#316

10:既然以木材为主,最合理的结构形式就是“梁柱式”。以4根立柱上架梁枋,互相榫接成为“一间”。它的构件大至梁柱,小至斗拱都是在地面上预制好了的,现场连钉子都不用,只需一座梯子、一把斧子,敲敲打打地把构件拼装起来即可。在古代没有吊车的情况下,这种施工方法具有精度高、速度快的优点。#337

11:布局灵活也是木构的一大优点。建筑物上部的重量全由梁、枋和柱子负担,所有的墙壁无论是砖砌的还是木板的、花格的、纸糊的,都只起隔断作用,可有可无。墙壁的布置极随心所欲,今天要跟谁密谈,隔出个小间,明天要开宴会,再拆成一大间。这就使整个宫殿显得雄伟而不失玲珑剔透。#342

12:故宫里的建筑大部分是清代重修的,斗拱的木条都是又密又细。而在其他一些宋辽古建上,我们还可欣赏到硕大而雄健的斗拱。这里我教您一招:看一座古建的年纪,大致可以从斗拱的大小入手,斗拱越大,岁数越老。#354

3:木材容易腐烂,为此必须在表面上刷油漆。中国建筑的油漆刷得太美了。那根本不是“刷”,而是“画”。油漆的色彩规律是这样的:阳光下的构件用大红的暖色,使其越发明媚;屋檐下的阴影部分则用蓝、绿等冷色,使其更加深邃。你要是有兴趣细琢磨,还可发现屋檐下的蓝、绿两色无论横向还是纵向都间隔使用。少量地方点一点儿金色,统一而不单调,绚丽而不杂乱。#362

14:其最高等级的是重檐庑殿(如太和殿)、重檐歇山(如天安门),然后是单檐庑殿(如后两宫)、单檐歇山,再下来是悬山正脊、悬山卷棚、硬山正脊、硬山卷棚,这后四类屋顶都是用在附属建筑上。一般老百姓的房子自然就只能是硬山的了。#373

15:庑殿顶是古人为四坡顶的屋顶起的名字(再早叫四阿顶)。这种屋顶四面都是坡顶,正面的宽,侧面的窄。整个屋顶没有水平的地方,也没有垂直的地方。屋顶上除了瓦就是瓦,没有别的东西。歇山顶是把庑殿顶的两个窄面的上半截垂直切一下,在这里形成一个三角形。#376

16:悬山是指屋檐的两端挑出在山墙(两端的墙)外面,硬山则相反,屋顶不挑出。正脊是指屋顶上有一根檩条。卷棚在屋顶最上端是两根檩条,因此没有屋脊。#376

17:建筑的开间也是等级高低的重要标志,如太和殿面阔为11间,午门、天安门等为9间。用来显示建筑级别的还有基座的高低、彩画的形式、室内吊顶的制式,门钉的数量乃至彩画是龙还是花草,龙爪有几根指头等等,细得不能再细了。#384

18:走兽在屋脊上排列的顺序是这样的:最前面领头的是仙人骑着凤,其后依次为龙、凤、狮、海马、天马、押鱼、狻猊、獬豸、斗牛、行什。这个次序在整个故宫乃至全北京的各类皇家建筑中都是纹丝不乱的。#390

19:内廷东部的宁寿宫,是乾隆为自己退休养老而建的一个小规模的故宫。它以厚重华丽琉璃装饰的皇极门为入口。其中乐寿堂室内用红木及紫檀做格扇,并镶嵌玉璧和景泰蓝、镏金饰件,天花板是楠木镂雕的。现存清代宫室的内部装修应以此殿最为奢华了。#450

20:明代故宫在建设之前,城中原有的元代皇宫已被摧毁,所有的瓦砾都堆在了其主要建筑延春阁的头上,形成了一座搬不走的大山。聪明的设计者索性拿它当了新皇宫北山的基础,再把挖护城河挖出来的100万立方米的土往上这么一堆,挺好的一座山就有了,这就是景山。#459

21:祈年殿正南约700米处的皇穹宇是存放祭天时使用的“皇天上帝”,也就是皇上他爹——老天爷的牌位用的。它的外面有直径63米的圆形围墙,即著名的“回音壁”。不过建造此殿时并没有这项声学打算。回音的功能完全是瞎猫碰死耗子,偶然被某一后人发现的。#538

22:1907年摇摇欲坠的清朝廷终止了祭祀仪式。1930年外墙被拆,坛内一部分干脆就改为体育场了。现存的两坛及五组建筑以新旧并存的方式正在陆续对外开放。先农坛的南部现在仍是体育场,北部为北京古代建筑博物馆。#575

23:这座太庙看上去跟太和殿差不多,其实还是有些不一样。首先,它的总高比太和殿高2米。这当然不是施工误差,而是特地这样盖的。其目的是要显示皇帝虽然位尊权重,但不可压祖。祖宗永远比皇帝高。其次,太庙屋檐上的走兽是9个,而太和殿是10个。看来活人比死人的谱还是大些。#614

24:正殿大高玄殿面阔七间,重檐庑殿黄琉璃顶,两侧有配殿,等级原本极高。可惜长期被某单位占着,不让人进。我是费了一番周折找了高中同学,又冒充是人家的姑姑,才在同学司机的掩护下,得以一睹它的“芳容”。#648

25:于是就在位于市中心,又别太惊吓到皇上的北海里选一高地,安上五门大炮。一听炮响,上至官员下到士兵就都知道:“哥儿几个,行动吧,皇上在喊救命了。”当然了,炮手要看到皇上发出的一个牌子“御旨放炮”方可开火,不然就乱了套了。#744

26:琉璃塔在昭庙以西的山腰里,是班禅行宫的组成部分,共有七层,塔下有塑壁佛像及回廊。这组建筑因地位偏远,没被英法联军发现而幸免于难。#754

27:在颐和园的设计中,大量使用了借景法。不但园中相邻、相对建筑群及景物互为借因,还远借玉泉山的玉峰塔和更远的西山,令人感觉园子大得没边。先抑后扬(先藏着,再抖搂出来)的手法也处处可见。#825

28:1960年,我在北京101中学上高中。当时我们学校曾举行了为期一周的“纪念火烧圆明园一百周年”活动。我们踏遍了圆明园废墟的山坡和湖泊(许多已成稻田和养鸭场),并走访了园内居民。我曾在一家农民的院子里看见雕刻精美的汉白玉的猪食槽子。想必那不是他花钱请人打造的。#898

29:十三座陵墓横亘15公里,方圆120公里。远观群峰环抱,近看各依一山,互相呼应,气势雄伟。别看明朝的皇帝一个个都不怎么地,死后安身之地比起清东陵、西陵,那可是强太多了。#1017

30:裕陵的主人明英宗7岁登基,是第六个皇帝,年号正统。临死时他立下遗诏,从自己开始废除宫妃殉葬,这给英宗本不出色的一生添了光彩的一笔。#1061

31:第十四个皇帝明光宗(年号泰昌)与乃父相反,只当了一个月皇帝就死了。光宗死得匆忙,没来得及为自己建坟,幸好原来给景泰帝预备的墓还空着,就把他葬了进去,这就是庆陵。#1101

32:今日颐和园到香山之间的某干休所所在地内就是这位景泰帝的陵墓。陵墓本身几乎被夷为平地,几位老同志正在陵前空地上兴致盎然地打门球,全然不理会地底下那位的反应。如果不是碑亭和陵门仍然健在,还真的也许找不到景泰帝的痕迹了呢。#1128

33:整个墓地里的石雕内容复杂,品种繁多,花纹细致,且题材大多是有关佛教、道教的,简直是个小型的石雕展览和宗教教育基地,且有极高的艺术和欣赏价值。还有一些石碑及4个坟包,最大的属田义,其他3个是他名义上妻妾的。#1150

全文完

相关链接:

样式雷家的大宅子在今天四环路主路下:3星|《北京的隐秘角落》

2019左其盛好书榜,没见过更好的榜单(截至5月31日)

2019左其盛差评榜,罕见的差书榜(截至5月31日)

2019年读过评过的169本书(截至5月31日)

本号979篇书评的索引与书单

想跟小编讨论请移步知识星球

搜索本号的最优方法

更多毒舌书评参见我的公众号:左其盛经管新书点评