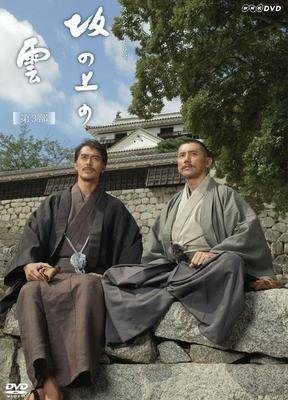

《坂上之云 第三部》是一部由Taku Katô / Takafumi Kimura执导,本木雅弘 / 阿部宽 / 香川照之主演的一部剧情 / 历史 / 战争类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的影评,希望对大家能有帮助。

《坂上之云 第三部》影评(一):无耻的疯狗

疯狂野蛮无耻愚蠢的民族!!!虽然站在日本人的角度来看在那个时代侵略生活环境好的国家没有错,但是你他妈成批屠杀他国百姓被篡改成帮助落后的国家进步还善待其百姓不觉得可耻么?不正视不承认曾经犯下的罪行这样的民族有尊严么?德国人是怎么做的?日本人就只能是狗再强大也只是会咬人的狗,国人鄙视主旋律却为帝国主义的主旋率叫好,连狗都不如了

《坂上之云 第三部》影评(二):“生存 是世上最残忍与复杂又必须被掌握的艺术”

“先有个人的独立 才有一国的独立” 福泽谕吉所言理之深远 近代日本是踩在清国尸体上实现崛起的 从民族情感角度 我们是痛苦的 然就生存法则而言 是极具研究价值的 国与个人之间存在着必然直接的相似性 一个弱者如何从险象环生 被欺压贬低的环境中艰苦崛起以至和强者趋于同一层次 其实和个人成长面对的 并无二致

多年来我们是朋友 多年后很抱歉 我必须在这个险恶世界里学会保护自己 我不能被别人肆意攻击自己 你夜郎自大 独做春秋梦 就不能怪我暗自奋发图强

《坂上之云 第三部》影评(三):个人的一点感想

以前不了解日本的文化和历史,脑中的日本大概就是和大多数中国人心目中一样的刻板印象,看了这部剧开始对日本这个国家有了不一样的认识。在那样一段时期,一介小国举国上下同心,卯足劲谋求发展追求现代化的决心和那股不死怕的冲劲令人肃然起敬。剧中的三个主要人物,他们的身上不仅背负了改变个人命运的奋斗理想,还背负了国家崛起的抱负。他们是那个时代千千万万个有理想有抱负的日本青年人的代表,更是日本这个奋力向前冲的国家的缩影。每每背景音乐响起,心都会随着人物的命运甚至是日本这个国家的命运而感动。特别是在日俄战争,日本第一次尝到了现代化的代价,面对一个军事能力和国力都远超于自己的强敌,所有的将士都抱有一股为国家之命运而战死的决心。输掉了这场战争,国家就要灭亡,一次失误的判断,一个失败的战术,都可能导致战争的失利,每个军人身上都背负了兴亡之责。所幸最后取得了胜利,虽然不是自己的国家,但是看到认真付出的人最终获得回报,总会让我打心眼里高兴。

《坂上之云 第三部》影评(四):坂上之云 第三部

旅顺口大战结束后,日俄战争的另一个高潮——对马海战又开始了。在上一部中,我有些疑惑秋山真之的婚事怎么这么多高级军官们上心,查了资料才明白,他竟然是马汉的学生。而懂得军事的人都明白马汉意味着什么,事实上马汉的海战理论也正通过了对马海战以及整个日俄战争中的海战而得享大名。 司马辽太郎倒还算是比较客观的历史作家,作品中日本军队中的陆海军之争,战争中的缺陷和错误都一定程度上展现在观众面前。事实上如果不是俄罗斯内部以及欧洲方面被牵制,虽然战场上打得不行,但最终战胜日本还是可能性较高的,因为日本经济底子薄,而犯得错并不比俄罗斯少。这又印证了克劳塞维茨的:“战争只是政治的继续”的理论。俄罗斯输在战场外。 此战的后果以作者来看显然是光荣的,剧中出现了黄种人第一次战胜白种人的词语,不过对于日本人来说,事物的两面性很久之后体现出来了。日本从此走上了军事扩张之路,最终败亡无日。其实现在想想,所谓日俄战争中日本战败便亡国的说法纯属虚构,就算日本败了,最多也是政府垮台,事实上亡国是不可能的,说不定还能和平立国,福兮祸兮。

《坂上之云 第三部》影评(五):最后半集怎么回事?

第一季的故事性很好,张弛得当,当励志片看要给4星;不过,若作为战争片看就只值2星了。

第二季意图全景展示明治时代的远东地缘政治格局,以及日本的外交策略与军事准备。但节奏过于缓慢,仅有的海战场面也是蜻蜓点水,用一些廉价的布景与模型敷衍了事,可看性不佳。

第三季,自打那位病秧子死后,节奏明显加快,陆战场面比较给力;旁白也更有内涵(或许是翻译换了?)。但二次海战场面,还是露怯,既无法用镜头表达对马海战扣人心弦的总体进程(如抢占T自横头的全景场面),也没有夺人眼球的人物或战事特写,只能靠语焉不详的旁白来说明之,全然没有大片的风范;按我儿的说法,“大概置景预算不足,拍来拍去就是那部舰桥楼梯(不管是三笠舰还是后来的苏沃洛夫公爵号)”。再结合《男人们的大和》看,战争片,日剧还是要被好莱坞大片甩出三条横马路来。

令人纳闷的是,全剧最后半集,一方面透过真之的言语表达对于战争的厌恶;与此同时,又借一群文人之口对军人大加赞赏,为军费占政府预算一半强的明治时代贴金(谓之国家与民众最美好的年代),难道是想为军国主义喊冤招魂吗?

最后不得不提的是,片头与片尾的音乐非常优美感人,只可惜与全剧的格调并不匹配。

《坂上之云 第三部》影评(六):历史需要真实的还原,而不是唱赞歌,赞歌恰恰没有反思

一部了解东亚历史的真实记录片,战争的真实在于残酷无情,忧郁的真之还是受不了战争的残忍。但海军天才,执着求学,把爱好发挥到极致。东乡也是重用真之,真之把美西战争琢磨透了。真之的大战略U型转移真是牛逼,一举全歼俄军主力

有时想想1905年日俄战争尽然在我大东北开干,那个时候海参崴已然割舍给俄国了。秋山好古还跟袁世凯关系不错,本剧袁世凯乃真人也。参与了八国联军,分了我大清不少钱,最后罗斯福调停没分到钱,大和民族的子民不干了。论实力日本没法跟俄国比的,这是一个以少胜多的经典外交军事案例。因此俄国不肯呢个给她钱的。哈哈没想到日本当时真没钱啊,到处卖国债,卖不出去,不知道真之的老师如何筹到钱的?肯定是那个犹太人。

日军的日俄战争我认为准备最充分的,从留学,征税,法案制定,谈判,争取日英联盟等等一系列的准备,最后击败了 傲慢的俄国,对了还用了间谍活动,从俄国内部分解。

真之和好古的秋山之家,是明治维新时期通过一个家庭对日本历史的的真实写照。一个国家的基础就是民众的醒悟,万众一心,日本的民粹主义很可怕,右翼的崛起就是日俄战争之后成型的。

一个公司的成功也是如此,调研(调研的多了就不敢做了)组建团队(团队很难组建,组建完了也散伙了向心力太重要了,如今很难思想完全统一),模式成型(竞争激烈,模式需要不断的推演)找到外界帮手,机遇加运气,秋山真之运气很好,去了美国学习遇到了好老师,碰上了美西战争。此乃大幸啊

《坂上之云 第三部》影评(七):不雷不黑的励志历史剧

久仰司马辽太郎大名,果然名不虚传。整部作品以日俄战争前后做背景,着重刻画了日本开化期独有的“明治精神”。全片歌颂着有志青年为国强盛忘我奋斗的爱国精神,同时冷静地指出了帝国之间的争霸战争对交战双方军民带来的伤害与悲哀,将日本沉甸甸的近代史展现在观众面前的同时,适时地表达出作者自己对于战争本身的否定态度。

日俄战争对于亚洲现代史乃至世界现代史而言都是非常重要的一个事件。从军事上讲,对马海战是近现代海军史上前无畏级战列舰之间第一次实战交锋,标志着巨舰大炮时代的到来。政治而言,日俄战争打破了白人引领世界的既有事实,证明了肤色与人种优劣无关。遗憾的是由于立场的原因,中国的历史课本上对于此一事件的介绍明显少于甲午战争,抗日战争以及国共内战的篇幅。希望本片的播放能够唤起些许中国历史宅们对于20世纪初这场发生在中国领土上两大帝国撕逼战争的关注和重视。

最后还想称赞一下的是司马辽太郎稳重严谨的历史观:日本虽然赢了,作者却冷静地指出了其中暴露出来的问题。乃木希典的“二愣子冲锋”战法,伊藤博文的和平外交不利都在作者的笔下现出了原型。而作为敌对国老大的尼古拉二世,以及甲午战争时期清政府的李鸿章、丁汝昌等对手作者却给予了正面的刻画,俨然让观众感受到作者的一种绅士风度。“敌人也是人,敌人也很强,但我们胜利了。”这种正视敌我,尊重历史的创作态度值得国内某些一味妖魔化敌人,娱乐化历史尽拍雷人剧误导观众的制作团队学习与借鉴。

《坂上之云 第三部》影评(八):每看一次都会哭的连续剧

今天又看了一集《坂上之云》,依旧边看边哭。看来当初我第一次哭的时候,并不是因为女孩,而是因为这种片依旧可以打动我。

许多年前,第一次发现自己看电影会哭的时候,看的是《铁面人》。这种英雄主义的电影总能感动我。

今天《坂上之云》看的是最后一集。日本人经一代人的努力,终于打败了俄国。用里面的话说,从此,世界不再只是白种人的了,从此,黄种人也在世界的舞台上占有一席之地了。

虽然俄国自己漏洞百出,但是日本的胜利也是靠自己的努力获得的。很多人和我之前一样,都以为日本的崛起是因为甲午,实际上日俄战争才是日本崛起的根本所在。

电影的结尾,真之和好古一起钓鱼,好古说,我们兄弟俩好久没有这样一起钓鱼了呀。真之说,我们从来都没有。好古说,是么。真之说,是的呀,以前我们那么穷,怎么会钓鱼呢。

如此,以前我也很穷,许多年以后,我会不会和真之一样变的那么伟大呢。于是我就在那里想入飞飞了。这个时候,电影想起了音乐,读起了著名的台词,登高,坡上自有青天,尚若有一朵白云闪耀,那么我们就望云爬坡。真之和好古,乃至子规和新之助,都是在少年的时候,努力读书,努力奋斗才有了后来的成果。不然,他们就会和一艘艘战舰上的海兵一样,只会操纵大炮射击,虽然日俄战争的胜利和他们不无关系,但历史上永远不会记得他们的名字。只有努力的爬坡才会看见白云。每个人都是如此。

还有,真之母亲死的那一段。真之的母亲说,在真之回来之前我是不会死掉的。但是人的意志是战胜不了病魔,最终她也没能等到真之回来。真之回来,对母亲的遗体说,妈妈,你看,我现在是一个对社会有用的人么?于是我又在想入非非了,许多年以后,我母亲去世的时候,我会是一个什么人呢?我会哭泣么?那是一个什么样的心痛呢?想到这里,我又要落泪了。

真是一部好剧

《坂上之云 第三部》影评(九):始终一贯,唯尽本分而已

某同学说只有真之为东乡起草的《联合舰队解散之辞》可以作为观后感的开头:神明,仅向那些平素勤加锻炼,无需战斗,便已胜人一筹之人授予胜利之桂冠的同时,对于那些满足於一时之胜利,安于太平之人,将立即予以剥夺。古训曰:胜者尤须系盔绪。

第三部开始浓墨重彩地描绘日俄战争前线,开始时日军伤亡惨重,最后儿玉元太郎接过乃木希典的指挥棒,士兵冒着无差别炮火覆盖登上203高地,插上太阳旗,我竟也热泪盈眶,当即将亡国的悲痛重压在每一个将士的心头,大家只有一个信念,把命豁出去吧!虽然内心一直在嘀咕,日俄开战为毛要在东三省打,我大清朝的老百姓招谁惹谁了…

和波罗的海舰队开战之前,日军的准备工作让人大开眼界,沐浴更衣换上消毒过的军服因为怕伤口感染,在甲板撒上细沙怕将士被血液滑倒,即使在明治维新伊始,日本已经是一个如此重视细节的国度了,难怪现在的众多产品有棒棒哒用户体验感。东乡和儿玉一样,个人觉得都是出色的军事家,权衡之下可以视人命如草芥,和真之的武士精神大不相同。

战争让人热血沸腾,军属却要经历漫长的等待,每一次的战事报道,每一次的回家探亲,都弥足珍贵,想问也不敢问,想留却不敢留,忽然想到王昌龄的一句诗“忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯”,虽然富国强兵和求取功名不可同日而语,但闺怨是一样的…

最后还是想说“中学为体,西学为用”实在给人一种换汤不换药并没有什么卵用的感觉…

《坂上之云 第三部》影评(十):坂上之云的制作花絮

1.本片改编自司马辽太郎的同名小说。原著二十世纪七十年代问世后,即有众多电影公司和电视台请求改编,但司马辽太郎本人因担心作品被拍成军国主义风格而拒绝放出版权。此片版权系在司马辽太郎死后由其夫人提供。

2.原著在描写中日甲午战争时,回避了大炮晾衣、长崎水兵事件和旅顺屠杀,重点讲战事。到了1900年八国联军进北京时,原著则指出日军在柴五郎中佐走后军纪涣散,强奸抢劫无恶不作。电视剧相反,表现了旅顺屠杀(劫后旅顺),回避了八国联军进京时期的恶行。

3.原著八卷,其中日俄战争五卷,电视剧把日俄战争压缩至三分之一篇幅。原著夹枪带棒批判大正、昭和期间高压独裁的闲笔,电视剧无从表现,不得不大幅删减。

4.电视剧毕竟是大众媒体,不免有从俗之处,比如近年史学家指出:二百三高地并没有那么大的军事价值,在拿下二百三高地之前,通过平日的炮击和黄海海战,俄远东舰队已然形同覆灭;但电视剧仍要照原著演出二百三高地的重要性。并且还要按照司马辽太郎的虚构,演出儿玉源太郎到旅顺指挥作战的虚构情节,(事实上儿玉源太郎到旅顺时,俄军已经投降)

比如片中俄国贵族直接讲俄语(事实上贵族们生活中更爱讲法语)。比如三笠号战列舰布景的舰形是按照二战后修复的舰体而不是当初日俄战争时的形态制作的。

5.制作费规模:

250亿日元(初期计划)-----60亿日元(后期报道)

除了NHK自己的技术研究力量, 光特效公司就投入数家,其中有参加《最终幻想7:圣童降临》的omnibus japan ,有德国的scanline vfx。

本作虽然是电视剧,却采用了华人圈乃至日本本国都少人采用的5.1声道环绕声播出。一些有家庭影院的观众在本剧播出时纷纷将高清音频信号通过液晶电视机光纤接口接入自家家庭影院观赏。