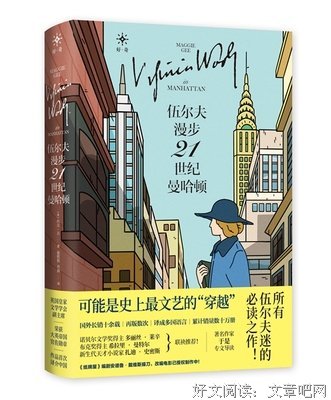

《伍尔夫漫步21世纪曼哈顿》是一本由【英】玛吉·吉著作,广东旅游出版社出版的软精装图书,本书定价:78.00元,页数:521,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《伍尔夫漫步21世纪曼哈顿》读后感(一):与伍尔夫对话

这是一封21世纪的情书,是生活在现代世界的伍尔夫书迷,向自己所喜爱的过去的作家,所发出的一场想象的对话。

谁不曾产生过这样的心绪呢?想象自己喜欢的作家就生活在身旁,想象她是具体的、生动的,具体到她也许会喜欢这样一顶帽子,生动到她说话时的语调和样子。

这是一个想象人物。这不是伍尔夫,而是作者对伍尔夫的私人想象。

不过又如何?文学本身就是一场想象。传记难道没有掺杂书写者的想象?哪怕是作者亲笔写下的日记,在被解读的那一刻也已经与解读者的想象混合在一起。

所以这本书实际上是作者借伍尔夫抒发自己的观点,对于文学的、对于女性的,对于现代的。在这场想象的对话里,作者渴望知道:“如果是伍尔夫,她会怎么看?”

让我们的想象暂时按下倒退键,随伍尔夫回到她的二十世纪。

二十世纪初是怎样的年代?尼采疾呼“上帝已死”,理性精神开始动摇,非理性主义思潮席卷而来,现代主义兴起了。其中,弗洛伊德的精神分析学说大大促进了文艺界对人的意识的反思,以普鲁斯特、乔伊斯和伍尔夫等为代表的意识流文学就是其中重要的一支文学流派。

在伍尔夫的文学作品里,始终在讨论的主题是:我们的意识由什么构成?以及自我如何存在?

再回到二十一世纪的现在,现代主义仍然是文学的主流,也就是说,我们仍处在和伍尔夫所思考的同样的命题之中。这一情况并没有改变,甚至也许愈演愈烈:一种普遍的精神渴望在蔓延——构成我们自身的究竟是什么?

所以伍尔夫离我们并不遥远。当她来到21世纪,也许她会发现更多的孤独,更多的无措。就好像书中所写到的场景:每个人都活在一块荧屏面前,“迷失在自己选择的故事之中”。

关于选择,书中有另一个情景我觉得形成很有趣的对照。作者想象伍尔夫在咖啡店,抱怨那么多种选择的咖啡简直要把人搞疯,“好像买不到合心意的咖啡就多么打击自尊心似的”。

其实我们真的有那么多种选择吗?本质上难道不是消费主义悄然制造的胁迫。本来我们只是想喝一杯咖啡而已。

这样展开,又是一场意识的漫游。

阅读此书尽可放松,对话式的写法很亲近人,语调亦很诙谐。让我们随作者的想象,去尝试建构一场自己的想象,一场过去与现在的对话,一场与伍尔夫同行的意识漫游之旅。

《伍尔夫漫步21世纪曼哈顿》读后感(二):温柔优雅的背后,是更真实更有力的弗吉尼亚

我读高中的时候一度非常迷恋伍尔夫。

她是独立自主,完全知道自己想要什么的人,“一个人能使自己成为自己,比什么都重要”。

她是现代主义与女性主义的先锋,“女人要有一间属于自己的小屋,一笔属于自己的薪金,才能真正拥有创作的自由”。

她的词句,就像河边随意开着的花,那样寻常朴实,却又能轻易打动人,“她回过头去瞧那城镇。那些灯火波动奔流,宛若被一阵微风稳稳地托起的一股银光闪烁的水珠。所有的贫穷和苦难,都化为那一片光芒,拉姆齐夫人想道。城镇、港口和船只的灯火,像一个悬浮在那儿的幻影般的网,标出了沉没在茫茫暮色之中的物体。”

然而高中毕业到现在这么些年,我从来没再提过喜欢她。就像喜欢张爱玲一样,我对这些优秀到特立独行的女人们的爱一向不敢声张。万一被人知道我这样自由不羁特立独行的女人又如此喜欢伍尔夫,那太糟了。不想要被视为文艺女青年,更不要被视为文艺女中年。

于是在《伍尔夫漫步21世纪曼哈顿》里,我见证了本世纪最文艺也最接地气的“穿越”,二十世纪伦敦文学界的璀璨明珠弗吉尼亚·伍尔夫,二十一世纪小有名气的小说家、伍尔夫的忠实研究者、正处于家庭混乱中年危机的安吉拉,以及叛逆独立独自踏上征途的安吉拉的女儿格尔达。

过去、现在、未来,女性的的碰撞与交流从来都是精彩万分的。最重要的是,伍尔夫在这场旅途中终于变得真实、丰满,不再是遥不可及神话般的符号了。

安吉拉一边照顾着这个来自上世纪老土挑剔的偶像,一边赞赏着她的机灵狡黠,一边被她的敏感刻薄折磨,又一边被她的温柔有力治愈。

安吉拉不懂弗吉尼亚为什么不能尊重不同的文化,总是随口用响亮的声音说出冒犯性的词语;弗吉尼亚也不懂为什么现代人都沉溺于影像塑造的幻想中,连孩子也习惯戴着耳机,而上世纪二三十年代,他们更扎根于现实之中,或者说忠于现实。

再生的弗吉尼亚还是她,更是作者心里的她。

那些在年代中渐渐隐去的骄傲、暴躁、尖刻一一呈现,敏感、痛苦、柔软也是她,甚至对死亡、对爱情的理解,对性爱、对同性的渴望也在书里丰富了起来。这也许不是完美的伍尔夫,却是作者心中最真实的伍尔夫。

一个世纪以来,弗吉尼亚·伍尔夫依然很流行,她用一生的勤奋耕耘和永不妥协来证明,她永不会过时。除了对意识流小说的巨大贡献,她对女性生存境况的洞察、对父权社会的批判直到此刻仍然深入人心。

当她慢慢变成了女性斗争的旗帜和符号,当她逐渐被语录化、偶像化,我们离真实的她也似乎越来越远了,我甚至很怀疑有多少惯常引用她的人还能静下心来读得下去她的书。

虚假的崇拜总是容易变质,温柔优雅的背后,还有那些粗鲁苛刻的部分。走近她、触摸她、理解她,才能给我们最真切的力量。

伍尔夫面对的困境在今天依然存在,但她的勇敢和追寻让我们认识到,我们应该去寻找新的自我,去表达还未得到充分表达的自我,就像勇敢上台朗读《一间自己的房间》的红发少女一样,过“自己”精彩的一生。

《伍尔夫漫步21世纪曼哈顿》读后感(三):伍尔夫的礼物

这可能是弗吉尼亚 伍尔夫最具代表性的一张照片。这张照片出现在封面上、马克杯上、纪念品和各类宣传册上。在这张颇负盛名的侧影里,伍尔夫忧郁、沉思、脆弱、疏离,她离世后的半个多世纪里,大众对她的印象也似乎定格在了这张侧影中——智慧而忧郁,优雅而忧郁,疏离而忧郁,忧郁,无限的忧郁。达芙妮·默尔金在《我快要幸福了》的扉页写到:“再过几个星期,我就到了弗吉尼亚 伍尔夫和黛博拉 迪格斯自杀的年纪了。”

而真实的弗吉尼亚 伍尔夫远不止二维的照片中定格的这一面。事实上,书页背面的伍尔夫优雅、狡黠、前卫、有着冒犯人的小幽默,还相当大胆。伍尔夫不仅敢在小说里写“上帝果真不怎么善良”,更是个无畏的行动派——1910年,28岁的伍尔夫假扮来自非洲的阿比西尼亚王子,和弟弟等人混进了无畏号战舰并受到了最高规格的接待。那么,把这样一位来自旧时代的“时髦”女士放进未来会怎样?二十一世纪,对于伍尔夫来说的那个未来。

冒充非洲王子的伍尔夫于是,21世纪,畅销小说家安吉拉在奔赴“21世纪的弗吉尼亚伍尔夫”国际学术会议的途中偶遇了复生的弗吉尼亚伍尔夫本人。口袋里装满石头的伍尔夫从那条让她溺水的小河中一不小心坠入了安吉拉的旅程。对于伍尔夫的书迷来说,这趟旅程处处都是彩蛋,也展现了严肃作品之外更真实更鲜活的伍尔夫——她一周吃六个汉堡,比起浓缩咖啡更喜欢加了奶油的拿铁,点菜时会恶作剧式地引用自己的作品:“来点玫瑰花蕾一样的抱子甘蓝”。相比于伍尔夫的从容和享受,安吉拉就没那么潇洒。相爱却矛盾重重的跑到北极去的丈夫,叛逆又对寄宿学校敌意满满的青春期女儿,难以权衡的事业和工作,作为一个现代女性,烦恼似乎不比伍尔夫所在的年代更少。而奇遇偶像的新鲜感褪去后,安吉拉多少有些叶公好龙的意思。她不喜欢伍尔夫的优越做派,总觉得伍尔夫把她当做仆人使唤,甚至还和伍尔夫打了一架。安吉拉形容这段关系为:“这是一段怪异、动人又危机四伏的友情。天知地知,你知我知没有其他涉足,随时都会分崩离析,既无照片留存,也无文字记录。”和伍尔夫摩擦重重的可不止安吉拉一个人,还有她远隔万里的女儿格尔达——这个来自过去的古怪女人占用了妈妈所有的时间,愤怒的格尔达逃出寄宿学校,独自飞往异国他乡寻找妈妈。三个女人的大冒险在同一时间线拉开了帷幕。

伍尔夫、安吉拉、格尔达;过去、现在、未来。三个极具个性的女人在误会和摩擦中相伴前行,但总有种强大的力量让他们心灵相系共鸣。听当地人讲少女塔的传说时,伍尔夫质疑为何两个版本的神话故事里死掉的都是女人,如此被动的女人;而安吉拉的想象更加大胆——假如蜡烛是少女自己熄灭的呢,她厌倦了少年的爱,于是设计杀死了少年。讨厌抢走妈妈的伍尔夫的格尔达也在阅读《到灯塔去》、《一间自己的房间》的过程中逐渐领略到伍尔夫思想的璀璨迷人,跨越遥远的时空和差异喜欢上了这位老朋友。

伍尔夫的目光从不局限于客厅和那间只属于自己的房间,在女性话题之外,她更关注灵魂和思考本身。降落二十一世纪的伍尔夫时刻不停地观察、思辨着周遭的一切。二十一世纪,两次世界大战结束了,世界完成了重组,但人与人之间的隔阂和那些庞大而古老的社会问题却从未消解。伍尔夫的外部视角犀利而尖锐,直刺现代社会遮羞布下的痛点——她从来都不是讨人喜欢的提问者,她也从不在意冒犯任何人。对比二十世纪,我们常常误以为二十一世纪已是进步的新天地,我们做得够好。在伍尔夫的年代,没有男人的陪同她甚至不能出入图书馆;但二十一世纪的夜幕下伍尔夫和安吉拉能在路边小店喝酒。在伍尔夫的视角中,现代做得远远不够,甚至称不上是进步。现代人语言上被政治正确捆绑,不能说犹太佬,不敢说闪族人,心里却不见得有多待见不同文化习俗的其他族裔。在话语的退缩和自我限制背后,保守化和去世俗化势力正在蓄力。仆人是侮辱性词汇所以最好称呼他们为服务员,可有人高高在上有人工作不停的事实并没有改变。繁华富丽的旅游区与贫民窟仅有一墙之隔,阶级从未消失甚至懒得掩饰。

伍尔夫毫不客气地揭穿政治正确和“人人平等有机会”下漏洞百出的实质,也逐渐点破了她对于新旧两个世界的迷惑——过去的人们,除了被遗忘究竟还能做些什么。来到二十一世纪,伍尔夫熟知的那个世界早已分崩离析。见证两家老书店接连倒闭使得伍尔夫和安吉拉一度对文学对文字的未来失去信心。但在伊斯坦布尔的学术会议上,伍尔夫的疑问得到了最好的解释。在安吉拉的引导下,人们理解了伍尔夫,从精神上继承了伍尔夫的文学信仰,不断思索、不断质疑、不断寻找未开发的自己。人们需要伍尔夫,而伍尔夫也需要来自未来的人们,来自二十一世纪的安吉拉,还有来自更遥远未来的格尔达。旧世界归于尘土,书页化作纸浆,而思想超越肉体的极限代代传承。

不要去墓碑前缅怀过世的作家,她不在那里。去阅读,去思考,相信文学和文字的力量,与书页间与她相遇。她给来自未来的读者准备的礼物就埋在字里行间,很耐心,很真诚地等待被唤醒。

《伍尔夫漫步21世纪曼哈顿》读后感(四):穿越时空,致敬经典

蒋方舟曾在信中深情地对张爱玲说:“你诚实得近乎残忍,几乎漫不经心地横刀对自己剖腹,露出惨淡与不堪。” 这是蒋方舟读张爱玲作品之后的感受,但实际上,这样的对话更像是朋友之间的关心,是对她为爱低到尘埃里的一种心疼。

通过文字,我们会找到跨越时空的知音,高山流水、青鸟尺素,从不会因时空阻隔而斩断灵犀。有些“懂得”,超越沧海桑田,在多年之后,有一个人会轻轻地对你诉说:我知道你在这里。

如果20世纪最伟大的英国女性文学家弗吉尼亚·伍尔芙,穿越至21世纪的纽约曼哈顿,你能想象出这样的场景吗?畅销书作家安吉拉•兰姆飞往纽约,研究伍尔夫的多部作品手稿,却意外遭遇伍尔夫本人!脑洞大开令人瞠目结舌。两个世纪的交汇,将擦出怎样的火花,这将是怎样的奇缘?我手上这本《伍尔夫漫步21世纪曼哈顿》是作者玛吉•吉给伍尔夫的一封的情书,或者说是致敬,念念不忘必有回响。文字妙趣横生、激情满满、诙谐幽默…令人欢喜的是纸牌屋编剧安德鲁•戴维斯正着手改编电影…有史以来最文艺的穿越,你期待吗?

弗吉尼亚•伍尔夫是意识流文学的代表人物,被誉为20世纪现代主义与女性先锋女性主义的先锋。代表作有《到灯塔去》《奥兰多》《海浪》《一间自己的房间》等。1941年她在完成《幕间》之后,预感到自己的精神可能会再次崩溃,于是投河自尽,当时59岁。虽然童年悲惨,但是她的散文风格清新脱俗,字里行间都表现着天才和博学,被称为英国散文大家最后一人。《幕间》是1941年出版是伍尔夫辞世之前的最后一部作品,本人并未见证去出版发行。因为当小说完成的一个月后,伍尔夫便投水身亡。在这本《伍尔夫漫步21世纪曼哈顿》中,伍尔夫与安吉拉在超越时空的会面时,也探讨了这本书。伍尔夫对安吉拉说:我最后一本书完全是个失败品,是个灾难。安吉拉告诉她:这是一部公认的杰作,人人都在读。伍尔夫也叙述了在构思的这本书时的心路历程。当然这一切都源自作者对伍尔夫作品的熟悉,关于她的种种过往如数家珍,通过文字的纪录和探索,安吉拉或者说玛吉•吉对伍尔夫本人,就像两个多年未见的好友。了解你,懂得你,仰慕你,想见你。

这本书的整体调调轻松诙谐,作者是一个极幽默的人,抱怨伍尔夫穿自己最喜欢的衣服,花大价钱去看动物园,喝了自己喜欢的咖啡…也暗示着令人伤怀的过往,伍尔夫散发着水草的味道,她心心念念的丈夫伦纳德…那些撒娇似的抱怨就像闺蜜,亲密又温暖,那些感伤,出自最深的理解和共情。

安吉拉竟然在穿越的过程中,带着伍尔夫去售卖她随身携带的两本初版小说。我们跟着作者对绝版书商询价,初版《一间自己的房间》价值12,800美元,初版《到灯塔去》价格是28,000美元,签名版再加400到800美元不等…简直可以一夜暴富。两人有欢乐有争吵,也有真诚的讨论:关于人生,关于书籍,关于自由,关于生命…

这本书我会慢慢细读,故事是虚构的,女性之间那些默契与爱是真实存在的。

“我们活在他人的生命里,我们也活在文字中,默然无语,又充满希望。”