《萬曆十五年》是一本由黃仁宇著作,食貨出版的Paperback图书,本书定价:NT$ 230,页数:357,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《萬曆十五年》精选点评:

●從來不覺得這人真的了解中國。

●名不虚传。二刷时再做笔记…

●照照鏡子

●知過往可以知興衰啊……

●未至於是大師級作品,但對歷史很抗拒的人,這本絕對會睇得過引,作者從萬曆十五年一個無關痛騷的一年去開展其考查,說明對整個明朝的影響。讀此書時人在法國

●此题无解的无力感啊,几百年过去了,依然无解……

●歷史

●大概是在2013年看的,不过这是朋友2年前送的台版,最近花了大约一周时间翻看完闭。我觉得,这次可能想明白了一个问题,那就是万历皇帝在即为十五年后,执政表现与之前截然不同的原因。而这可能并不是一个复杂的问题。当一个家境优越的少年,从小生活在严格的管束之下,结果没几年,能管自己的人先后离去。是个人就要欢呼雀跃一下的,不雀跃,反而不可理解了。所以,对于孩子的教育,还是要在合适的年龄,去做该做的事情,以免压力消失后报复性反弹。

●1976年写的书今天来看还是牛逼,即使早有很多学者学会了这种大历史的写法,但东西贯通的还是少,所以前半生东后半生西的黄,写中国就比较西学东鉴吧。又比纯西方学者好,在于老外再懂还是觉得他们不太懂,他们跳不出自己的价值观。

●繁体字看着有点累 黄仁宇不止是把史料呈现在你面前 他对万历 戚继光等人都感受很深 看他的书像是亲身经历了万历十五年 书中提到的以道德代替法律的现象以及文官集团精神与物质的分离都解释了明为何衰弱 看到张居正为改变这个局面付出的努力最后落得如此下场 这是试图以一人之力撼动整个明朝的统治基础 令人嘘唏不已

《萬曆十五年》读后感(一):先生的代表作

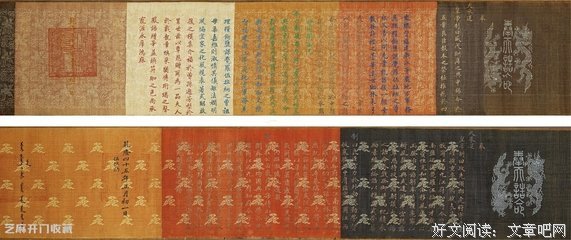

照片显示的为台湾版,大陆先后由中华书局和三联书店出版过此书。此书是先生的代表作,的确是一本有趣的书。我初读此书,在高二,于该书的精妙之处不甚了了,及至年长,重读数遍,方有了些许的体会。

《萬曆十五年》读后感(二):结构上依然觉得新颖

刚毕业时看得,有一气呵成的新鲜感,于是找他的其他著作

近来有些印象的是蒋公日记的点评,配合那时读的《蓝衣社碎片》,于二三十年代的艰难(无论慷慨青年还是中正先生),有了一些认识

于是继房龙之后,又认了一位老师

越早读越好

《萬曆十五年》读后感(三):以人物为主题划分7个章节 叙述晚明历史脉络

全书共七章,书尾摘有2节《神宗实录》的对话(描述朱翊钧与申时行在皇宫关于给事中诤谏与立太子的对谈记录)全书 以万历十五年进行命名,但所涉及之史实跨度从明正德-嘉靖-隆庆-万历四个朝代皆有提挈,甚至还有关于努尔哈赤的部分描述。

从七个章节不同的人物作为主题来概述晚明的改革,弊病,徭役,税目,战争,军事部署和军事防备,更甚思想流派来确属当时文人的思想倾向。涉及当时的政治,经济,民生,流派,治国等方面。

史实包括礼仪,朝觐,论政,部门机构运作流程和司职,土地厘定和税务改革皆有出处,史料大多来自正史,可信度较高。

以人物来理清历史脉络,以历史脉络来刻画人物,整体阅读感上佳。且历史各个事件都有明确出处,治学严谨

但以人物作为章节主旨,缺点也很明显论述的时间线分拆,造成不同章节,前后时间段不一致,缺少递进和联动关系,缺少前后时间逻辑也导致作者在叙述事件过程中,对某一个结论作出多次概括,略显繁琐。

作者在本书中所要论证的是 万历十五年为承上启下一年,是之前诸多事件的症结和后世事件的开端,却单单的过多描述万历之前的历史事件,极少对之后的历史事件的描述,(如万历年对天启,崇祯等时代所造成的影响),缺乏完整性来论证这一观点。

明朝的灭亡并不单单只系于作者所说的万历年的政策和决策有关联,还有天启和崇祯年间很多因素。作者把明朝的灭亡大多系与万历年间的事上,(作者在章节中有言)作者在书尾说历史需看大历史脉络而不可决断与细目之处,与其治学方法有些前后矛盾。

总体而言 本书整体史料来源可靠,历史事件真实有脉络可循,文字通俗,具有很好的阅读性。

尽管作者前后观点有些矛盾,论述缺乏时间逻辑和事件的递进性,论述有些不完整外仍然是一本好书。

《萬曆十五年》读后感(四):义理难行

刚刚读完这本《萬曆十五年》,但还是不明了作者所倡的“大历史观”。或者我头脑中已经有了它的印象,但是还没有一个可以直接表述出来的形象。

我阅读本书后唯能真切记住的是“道德与法律”。似乎万历一误就是因为整个国家运作靠的不是条例明细的法律而是可以被人随意解释的道德、义理的缘故。或者说一个朝代、整个君主帝制时代中国的落后都是源于此。

著书立传写下“道德”、“义理”这些概念的人早已经不在了,所以要了解它们都是些什么意思就需要引用者自己的解释。而不同的人有着不同的经历、不同的理解、不同的目的,所以就会说出不同的解释来要让别人相信、顺从。这样子,不同的朝代、统一朝代不同的时期、统一时期不同的人都会说出不同的话,使得朝廷有着不同的表现。

所以,用“道德”、“义理”这类虚无的概念不能用来统治国家,用它们统治国家是近代中国沦落的原因是我从这本书中看出来的。

而对于书中的人物:

万历皇帝是一个被传统束缚而欲脱离却不得的人物。他自己身处悲剧中,却又直接地造成了整个王朝的悲剧。

申时行是一个“和事佬”。但是成为和事佬是因为他的眼界宽,他看得比同时代、同个朝廷中的其他人看得透彻,而他又有一颗为国为民的心,所以才不惮以己身补万历帝和其他文官之间的深渊。尽管他注定不能成功。

张居正对于我来说是一个谜。而其中最大的一个谜就是为何他在劝诫别人甚至皇帝节俭的时候自己却可以奢华、可以贪污纳贿。而这也是令万历皇帝伤心痛恨他的地方。还有就是为何他可以胆大到得罪整个文官系统。难道他不知道他的政策的实行就是要靠这么一群人吗?就算自己权势滔天,但是那些他所得罪的官员在执行他的政策的时候不尽力也会影响到他啊!所以在我看来,实在不行的话,先迁就着这么一群人,等到改革成功之后再秋后算账也是一条路的。只是,张居正没有这个想法。他也没有这个时间,他死得太早太突然了!

海瑞是个教条主义者,是个十分古怪、万分“正直”,一个不管放到哪里都不会让人舒服的人。也许他这个儒家传统的态度比倡导者都要强烈几分。

戚继光,一个大体上来说十分幸福的人。除了最后的几年,有着谭纶和张居正的照应,他可以在那样一个武官被文臣压制不能伸展的年代里随意德惬意地练兵打仗,真是天眷啊!当然,他自己的才华是不容小视的。

李贽,一个极端高傲却没有本钱的人。他其实很想我一个高中同学,自视甚高,但却没有什么作为。当然,这是根据黄仁宇对它的著作和思想的评论而得来的。

总之,这么一些人,为着这个传统的“义理”在《万历十五年》中挣扎。

《萬曆十五年》读后感(五):是但喇

早兩年,林煥光先生在港台「十本好書」活動中介紹 黃仁宇的萬曆十五年,就知道 林先生是一個真正的讀書人。早陣子終於讀畢此書,更了解 林先生為什麼會推介這部數書。

先說這部書的題材及形式。

和其他歷史書不同,「萬曆」一書沒有其他學術著作那種大條道理的嚴謹分析;「萬曆」一書亦不像其他通俗簡介式讀物,希望為某個時期的歷史提供一個大約的圖像。相反,「萬曆」一書以明朝「萬曆十五」年為主軸,試圖以剖析這年間左右的政治人物更替,試圖指出中國這古老帝國在制度上的問題。

不懂亦不想討論歷史。只是希望指出書中的一個重點﹕制度的制約。

在「萬曆」中,黃先生提出,由於明朝的政治制度為中央集權,所以中央指令難以下達於地方;亦由於明朝政治中重文臣輕武人,所以文臣(作為一個集團)對政府以至王帝有強大的制約作用。

在黃先生的論述下,我們了解到所有明朝政府的施政均靠文臣以落實;文臣不團結,又或是對政策不滿,文臣集團就可利用各式各樣的方法來阻礙施政的效度。又因為文臣集團以自身利益為目標;所以所有觸動到此利益的改革均難以施展。

在「萬曆」中,黃先生的聰明在於,他一方面讓讀者看到 首輔(類似宰相的職位) 張居正施以強人統治,希望以圖改革,另一方面,我們亦可看到張居正的繼任人 申時行 施以懷柔政策,希望團結文臣,改善施政效度----透過兩種不同風格的改革手段(及展現其如何失敗),黃先生讓我們了解到 改革的困難,讓我們看到文臣集團的力量。同時,黃先生亦讓我們看到制度(作為一種制約)如何限制及強迫我們制定策略,開展行動。

在書中,黃先生雖然只約略於後記中提及其書的「現代意義」。不過,中國政治現在仍然是中央集權模式,而所有團體 (香港政府就是一例)或多或少均需倚賴其自身的利益集團運作。因此,我們不難了解「萬曆」一書的意義;我們更不難了解為何林煥光先生為何特別推薦這部歷史書。

*************

和其他網上書評不同,我沒有著眼於所謂的大歷史。因為,在讀 黃先生的書時,我看到的是 經濟學上的制度學派,與及張五常就中國政治經濟改革的評論。

在制度學派裡頭,其中一個大課題是「官僚的自利行為如何影響政策」;在中國的政治研究中(無論是 政治制度學派或是張五常的經濟學制度學派),中國政治制度如何影響往後的制度改革更是一個最重要的課題。

在這批理論中,有關改革的討論重點在於 如何以官僚/共產黨的利益引誘其進行自身改革 (在新左派裡頭,則再加上 如何確保改善不會影響社會及政治穩定,亦即要保障改革進程不受政治及社會因素影響)。

不想探討這批理論。想講的,只是許多學問,到頭來其實有其共同根源有其邏輯。