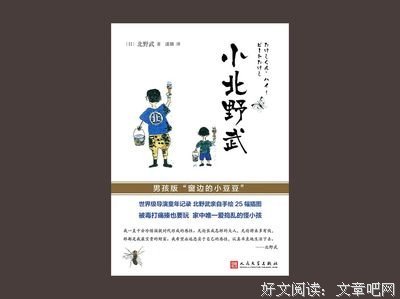

《小北野武》是一本由[日] 北野武著作,人民文学出版社出版的平装图书,本书定价:28.00,页数:136,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《小北野武》读后感(一):随便记下

孩提时代的感性。

原生家庭的影响。

日语中的町有街道和城市两种意思。

五十岁还生孩子,真丢死人了。

真是气死我了。

我就心头火起,有爆粗口的冲动。

酒鬼老爹,逼我学习的严厉老妈,唱戏的奶奶。

收到表扬反而更觉得委屈。同样的感性。

说日语的给我饼干吃的外国人=神明

暑假作业都是老妈代劳。。。

纸袋中的圣诞礼包:“他一路上一边骂自己‘买这些玩意儿干嘛’,一边又想着给我们惊喜。没想到,回来却发现家里早已充满节日气氛,所以老爹才会大发雷霆吧”

用暴躁掩饰感性。

我希望永远忠实于自己的感性,认真率直地生活下去。

《小北野武》读后感(二):始终保持童年的感性

在作者的名字前加个“小”字拿来做书名,追忆了曾经贫穷的家庭、暴力的父亲、苦中作乐的童年,可以说是非常“用心”的设计了。文字很温和,不说苦、不说疼痛,不了解北野武成长背景的人,丝毫感觉不到他的无奈与反抗,相反是一种平淡。他成长于“二战”后的东京,城市仍然烙印着战争的痕迹,当时日本有66个城市全毁或半毁,资源相当匮乏,而贫穷的学生还会嘲笑比他们还穷的学生。父亲嗜酒、粗暴浑身刺青,更讽刺的是手臂上刺着情妇的名字。这些背景在本书中均未提及,在毫不知情的情况下看完本书,你能感受到他敏锐的观察力,但是了解上述背景之后,你心口会有一丝疼痛感,会重新捧起书再认真读一遍。那些轻描淡写的文字背后,可能隐藏着作者巨大的伤与痛。如果说,悲剧是将人生有价值的东西毁灭给人看,那么喜剧就是将无价值的生活揉碎了给人看,每个人都拥有的家庭、父母却因为禀赋个性的不同呈现出不一样的家庭氛围,而悲剧和喜剧的拿捏都在作者的一念之间~

北野武是殿堂级的导演,我始终相信能将人性拍摄好的导演,都拥有丰富的人生经历与独特的观察世界的视角,通过北野武的文字,我明白他的成功不是偶然的。源于他的成长环境和性格的感性。就像他自己说的“无论过去还是今天,孩提时代的感性都是一样的。我一直十分珍惜孩提时代形成的感性。无论长成怎样的大人,无论将来多有钱,那都是我最宝贵的财富。我希望永远忠实于自己的感性,认真率直地生活下去。”

《小北野武》读后感(三):从童年穿过

书的前半部分是25页小插画,一篇文章对应一页。小插画很好玩,画里是童年常有的匮乏与向往,天真和有趣。而一篇篇文章看下去,尽管是轻松调侃的语调,小北野武的窘、愤怒、委屈、畏惧和渴求,才是这份童年的主旋律。

不知道北野武先生写下这些童年往事是在什么年龄。也许离童年越久远,心里的印痕越深刻,需要用文字走回去,帮助小北野武厘清他的感受,并且说出来——发生与理解的会和,我猜这正是写作的许多意义之一。

读这本书的时候,有时不禁为小北野武捏把汗,虽然知道他已经成长为强大的人了。回忆中的痛苦他现在已经完全可以兜住,但感受之鲜明、强烈并不因此而被他选择遗忘。是好不容易穿过的童年,是一直跟随着本人的存在。

北野武总说自己是个“坏孩子”,也历数了干过的一桩桩坏事。这种“坏”,恰是生命力的体现吧!他用“坏”,去抗争严厉暴躁的父母,去追寻无法被满足的渴求。所以他熬过了“惨”、“辛苦”、“悲催”、“受够了”的成长环境,并仍创造了些快乐的回忆。这种“坏”并没有转化为“恶”,而是让他成为了一个积极寻求的人,有深刻理解力的人,拥有别样的魅力。

我一直十分珍惜孩提时代形成的感性。无论长成怎样的大人,无论将来多有钱,那都是我最宝贵的财富。我希望永远忠实于自己的感性,认真率直地生活下去。——北野武童年中蕴藏着许多能量的种子,只是大部分不能发芽。

《小北野武》读后感(四):童年总会有一些当时看起来沮丧的片段,在人生长河里回头看却发着璀璨的光

这本书是前两天从北京去武汉的高铁上看完的,书的开端是二十几页的图片,图片占每页的三分之一或者四分之一,粗糙不带任何技巧,颜色看起来也没什么搭配,就是素素的,像是个小学生画的一样,一页一页看过去的时候,心里慢慢的吐槽,这书的编辑也太省事了吧,这么薄一本书,还有一半都拿画来糊弄,可当看完整本书时,默默的又从头到尾的仔细了一遍图片,心中充满故事再看这样的图,真是生动无比,或存着温情,或含着一丝丝无奈,更多的是一种童趣,孩童的我们的视角的图和故事。

印象最深的是两个故事,一个是学校门口卖假药的人,表演涂药后手可以变得大力无比,孩子们都特别的羡慕然后假装自己看透骗局说着这不会是真的,结果第二天上课举手发言时全部的右手都包着白纱,哈哈,可爱的片段,想到自己高中的时候,校园门口卖的养在水里的圆圆透明的小球,圆球肚里又有很多不同颜色的小球,卖家说慢慢小球变大会长出来,我还真特别相信,每天泡在水里,回家第一件事就是看小球出来没,持续了好多天,后来看实在没什么变化,用手把里面的小球球抠出来了,然后大球就坏了,还默默的自责了好久,觉得自己太没耐心了,可是现在想来那只是塑料球啊混蛋,根本就不会生出小球球啊混蛋!!!高中的我的智商真是堪忧,哈哈哈哈

还有一个是北野武的粗暴的爸爸菊次郎,在一个圣诞节的时候喝醉酒回家发现所有人装扮好,买好蛋糕正在庆祝圣诞节,大发雷霆把桌子掀了,蛋糕砸了,骂骂咧咧的走了,然后北野武在门口发现了一个装满了圣诞节装饰品的袋子,想着爸爸羞涩不好意思买到这些东西的时刻。每个你觉得不爱你的人其实可能并不是不爱你,只是因为他不知道什么是你想要的爱,他不知道怎么样去表达自己的爱,只是一个在想爱不懂爱和怎么去爱的可怜人啊。想到高中有一次因为我买了一条牛仔裤,爸爸劈头盖脸的说了我一顿,当时委屈得直哭,也特别的恨他,其实也是因为他不懂怎么爱啊,他也是第一次做爸爸啊。可是我生病的时候,听到偏方,大晚上去山上找草药拔草药给我捣碎敷的也是他啊,这个片段在每次想对他生气的时候都不断的闪闪发着光,提醒着我,我是被爱着的啊!

《小北野武》读后感(五):充分了解北野家老爸老妈至少需要两本书

在百老汇库布里克遇到《小北野武》这本书,心想之前看过《无聊的人生我死也不要》——北野武自述,为什么没记得他有这样的老爸老妈,写这篇书评前重新翻了翻自述,才发现我看的挺仔细啊,还化了道道,竟然没有一点印象,看来书读一遍比没读仅仅好那么一点点,最好立个至少读三遍的规矩。

这两本书可以相互印证着看,比如在《小北野武》里反复出现贫穷,但是没有什么背景,在自述里面倒是写的很清楚,他成长于“二战”后的东京,城市仍然烙印着战争的痕迹,“孩子们在被燃烧弹摧毁的区域、长满野草的无人地带玩耍嬉戏”,当时日本有66个城市全毁或半毁,资源相当匮乏,而贫穷的学生还会嘲笑比他们还穷的学生,因此才有了《小北野武》里面“比我还穷的朋友”这一篇;又比如在《小北野武》里占很多篇幅的工匠老爹,表现出嗜酒、粗暴、甚至内向腼腆的特质,还在《第一次看大海和神明》手绘里隐约展示了他的刺青,而在自述里面讲到“我父亲他确实浑身都是刺青,只是比较像昔日工匠的那种风格”,更有趣的是“我父亲在手臂下刺了情妇的名字,还是我母亲的密友!”。总的来看,《小北野武》这本书展示了更多的记忆片段,充满了小孩立场上的各种情感,就像后记说的“永远保持孩子的感性”,而且这种感性对一个人的一生都会有潜在的影响,北野武的艺术创作就在咀嚼和表现他孩提时代的形成的感性,他和父亲一起看过的大海就经常出现在他的电影里;自述这本书是全面和客观的,是一个外国人对站在“殿堂级导演”成功立场上的北野武的自述的记述,能看到北野武更加清晰的成长脉络,似乎更加理性。要了解北野家的人们,尤其是妈妈佐纪和爸爸菊次郎,至少需要两本书,这么说应该没错吧~

另外说个闲话,由于北野武多次自导自演,他的脸、表情和声音在脑海里留下深刻的印象,所以看书的时候倒是觉得有血有肉,读到什么情节随时可以闪现出画面,所谓图文并茂、音画俱全呵呵哒。这是我的第一篇书评,也可能是最后一篇,谁知道呢,一个并不懂得怎么撰写书评的人写的“书评”,也算是感性了一回。

《小北野武》读后感(六):小北野武

《小北野武》 童年的回忆,充满心酸,无奈,孤寂,贫穷,家庭暴力与斥骂,时至今天,北野武并没有沮丧颓废,反而以嘻笑怒骂的调侃方式,真实的呈现了儿时的感受。不能确定北野武写这本书的年纪,但感受是真实的,灵动的,栩栩如生的,仿佛发生在不久的以前,这种感性真真切切,怪不得北野武自己说,“无论过去还是今天,孩提时代的感性都是一样的。我一直十分珍惜孩提时代形成的感性。无论长成怎样的大人,无论将来多有钱,那都是我最宝贵的财富。我希望永远忠实于自己的感性,认真率直地生活下去。”这就是大导演北野武的力量,所谓的“坏孩子”也好,“怪才”名人也罢,北野武脱离不了孩童时代的影响,自然生成的敏感力,面对外界世界的猫眼识人,都使他感官充沛,精力无限,因他仍充满无限好奇,经由这个原动力,去发现自我与世界嫁接起来的无限宽广的介限,让他勇敢与坚定地生活下去,活出了人该有的想象力,才能过上不无聊的人生。本书就是童年记忆往事,配上北野武自己的插画,文字不多,绝无卖弄,更没有华藻的词汇,北野武擅长讲故事,让平白无常的小事,也讲出了背后隐藏的力量还有生而为人的情感反射。北野武的父亲是个油漆匠,身份低微,在当时的日本社会也不受人待见,不识字,不懂与人交往,只能通过喝酒来壮胆,来麻醉自己,甚至不敢出远门,见陌生人会害羞,无所适从。喝完酒与母亲吵闹,打老婆,还打自己的亲妈。这些家庭可怕的事实,并没有成为北野武往后的阴影,而是直面现实,他自嘲说,因为贫穷所以变得现在很爱钱。书中也不乏感人场景, 北野家小时侯家里只有一间屋子,有电灯,他哥哥一学习,油漆匠的父亲则大发雷霆,油漆匠的儿子读什么书,而且开灯他睡不着,北野母亲就拿着手电筒,做好饭团,在家附近的待角处,帮北野哥哥一直打着手电筒,让哥哥在勤奋读书,看到这些画面,北野武不仅心生敬佩,觉得妈妈与老哥实在了不起,也心生出要发奋图强,努力读书的念头。这是一本童年成长小册子,但每一页都是真挚动人,北野武却绝不煽情,也不责怪家庭,更没有抱怨,连不成器的父亲,笔下也无埋怨之意,所有的坏事,也是轻描淡写,顺手拈来,只有分析,呈现,没有怨天尤人情感迸裂的苦情,这才是大导演北野君的作风,所有曾有过丢脸的事,长大成人后回忆,也显得温情。没有人可以决定自己的出生与家庭,但只有力争上游,积极向上,所有人的人生,都将希望满满,前景不可限量,因为每一个人,都要活出自己有意义的人生。

《小北野武》读后感(七):莫名其妙与理性主义

读完此书的第一反应是,啊,真了不起,都还记得啊。

孩子的虚荣心、恶作剧和没来由的执着,通过长大成人的北野武的笔依旧可以生动地呈现在纸上,最神奇的是它还让我产生了“诶?我好像也这样想过“的想法,那些被我遗忘的童年片段似乎又回来一点了。

为什么童年会被遗忘?因为它笨拙、幼稚、不精致。完全不想承认以前那个傻乎乎的小孩是自己啊,那是一个只是因为用了红色杯子就会哭的笨蛋,是一个会偷老婆婆的糖果、弄坏同学的家的坏家伙。所有不体面的事被选择性地遗忘,好像把童年那条尾巴割掉以后,我们就可以成为成熟而理性的成年人了。

自从宗教祛魅,科学与客观成为了人们新的崇拜对象之后,理性主义就一直支配着成年人的世界,仿佛不会权衡利弊、不会客观分析就不配做成年人,孩子的天真成为了一种未经打磨的粗糙,那是一种感性的、直觉的、莫名其妙的粗糙,孩子们会因为相信冲绳空手道的神药,不惜冒着弄伤手的风险也要去试验,即使大人们一遍遍的告诉他们这是骗人的。这种奇怪的信念到底是哪里来的啊。不过最终这类信念被社会化过程磨去,孩子成了大人,学会用理性的视角看问题,面对问题要迅速找到最具效率的解决方法。杯子明明能用来喝水就行了嘛,为什么要在意颜色呢?由此,成年人的世界和小孩的世界分裂了,他们没有办法理解对方了。

但不得不承认的是,孩提时代的感性是根深蒂固的,我们甚至可以称之为人性。即使是再理性的成人,也会有纯依赖直觉做判断的时候。有些时候我们面对问题一通分析利弊,上价值谈情怀,最后做出的选择依然是一开始就想要的那个。但与小屁孩不同的是,成年人学会找理由包装自己,学会说一些冠冕堂皇的道理,学会利用所谓价值理性来判断事物。所以在小孩看来,大人说的话做的事都好有道理喔,却不知道天真才可贵啊。

所以大人们啊,承认自己的感性和孩子气有什么好难为情的呢?感性的确莫名其妙又杂乱无章,但是它是每个人最本真的直觉啊,即使想藏也是藏不住的,明明大家都是从小孩长大过来的,又不是一生出来就是个素质高有教养的理性人了,要是每件事情都看实用性和优缺点的话,未免也太无聊了。就忠于感性认真率直的生活下去吧,不好吗?

最后,感谢北野武和小北野武让我想起了小的我,如果能够回去的话,我一定要劝妈妈把我那个粉红色的芭比公主书包换掉!

妈妈应该会说:那么矫情干嘛?这书包多好啊,又不是不能用,怎么会不喜欢呢?

诶,不喜欢就是不喜欢嘛,哪里说的出什么理由喔。

《小北野武》读后感(八):愤怒地 致 译者及编辑

为什么不能直译,而是把好多文字本土化,你们有没有职业素养,你们明不明白你们只是译者不是作者,你们的任务是要直译作者的文字,原原本本表达出作者的意思,这是日本人写的书,应该有日本人表达该有的味道,为什么?处处都显示中国本土化的口语表达,毫无日本味!真是太业余了,太不负责任了,你们是真的水平低没这方面意识还是只是被审查制度洗脑太彻底呢。来来来围观一下截图如下:

土豪!(北野武那个年代会说土豪吗?)败家玩意儿(你以为北野武他爸是东北人吗?)小钢珠店!(日本那里叫柏青哥 pachinko)还有好多,我不想一一列举了。还是那句话:译者要 展现 而不是篡改!!

《小北野武》读后感(九):菊次郎的故事们

北野武是老流氓。

这就是他在我心中的一贯印象。做了什么坏事吗,玩弄了女人吗?我全部都不了解。有这样的印象,完全是因为他的长相和任性很流氓吧

如果他能看懂我说过的话,估计会哈哈哈,然后说,你说得对!

第一次见到北野武,是在《大逃杀》的片子里。其实看这部电影完全是因为迷上了柴崎幸,所以那段时间找了各种有她的片子来看。北野在电影里演中学的班主任,冷漠地看着自己班上的学生厮杀,最后自杀的经历。不知道为什么,那时候觉得他的角色也是个可怜人。

后来看《红鳉鱼》,他和二宫和也对戏,演严厉又慈爱的落语师父,原型就是他自己的落语师父,是奇妙的轮回。

不论背后经历了什么,北野武看起来,就是率性按自己的意愿而活着,可以直白地大骂看不惯的人和事,然后再一脸数落对方表情地说出难得的人生道理的男人啊。

所以这样一个男人的书,读起来一定会让人津津有味吧~

那么,让我来首先吐槽一下这本书的装帧吧!

这本书啊,薄薄的一本,可是呢,好像是出版社为了增加书在读者手里的时间,或者是北野就是觉得,啊,不能便宜了你们这些读书的人,就是要给你们找点麻烦,膈应膈应你们!

25幅插图全是北野武自己手绘的,每一幅都对应了一篇文字。

可是所有插图都集中在书的前半部分,文章呢,都在后半部分。所以我一度以为这本书就是画册而已。等到读文字的时候,就得很麻烦地,翻到前面去找对应的插图,增加了不少的时间。

童年很辛苦的北野武,家里是做油漆工的。但也不是最辛苦,因为有比自己更穷的孩子,也有生病得不能行走,也想跟大家一起玩的孩子。有厉害的老妈,但会被混账的老爸打,有混账的老爸,但是也会笨拙地表达对子女的爱意。

然后,这样的北野武,在后记《永远保持孩子的感性》中,说出了我认为是全书书眼的话:

对于生在穷苦人家的我来说,富人特有的优越感让我很难忍受。那是我所没有的特性。富人的孩子从小就被教育不要和穷孩子交朋友,他们的父母会说:“你是体面人家的孩子,不要和下层人混在一起”。因此,那些孩子从小就认为他们和我们是不一样的人。这种想法真的很可怕。。对他们来说,没有什么想断却断不了的羁绊,对自己不利的东西或人,随时都可以毅然决然地抛弃可是仔细想想,我们现在越来越讨厌书里或影视剧里的主角们拖拖拉拉,圣母玛丽苏,或多或少觉得为了greater good,哪怕牺牲掉小部分人的利益乃至生命也可以理解、接受,不禁露出了一点苦笑。

能够自始至终贯彻自己的理念,北野武就是那种,拥有“一以贯之的价值观”的人吧。

让我决定去看《菊次郎的夏天》的契机,也来自于这里。全书的最后一个故事,写了北野老爹的遗物,其中有他偷偷练习的字,虽然嘴上总是气冲冲地喊着:“会写字有屁用,刷墙又不用写字!”但还是偷偷练习过自己的名字,歪七扭八地写着——北野菊次郎。

北野武在这篇的最后写道:现在回想起来,老爹自己也很想学会写字吧。

充满了喟叹和怅惘。

于是我想,怎么的也得去看看《菊次郎的夏天》。北野武自编、自导、自演的电影,用了自己父亲的名字,肯定有什么意义吧?

与我的朋友不一样,我实在是很容易有看不下去的电影。

能够一口气津津有味地看的,一般都是神神鬼鬼、科幻的片子。所以虽然知道这部电影的经典,但是由于没有很强的驱动力,所以一直没有欲望去看。

久石让的《Summer》听了无数遍,所以对这部电影的预设,也一直是欢快的。所以看着看着觉得忧伤的时候,反而觉得音乐无比的违和。

片中北野武饰演的菊次郎,是一个很小孩子气的流氓。然后和所有的反差一样,他是个善良的流氓。

他可以理直气壮地怪正男预测不准,害自己输钱。也可以颐指气使地逼着骑摩托车的汉子把天使风铃给自己。看到正男发现自己的母亲其实是不要自己而组成了别的家庭后,还很笨拙地说,哎呀你找错了,那不是你妈妈的家……

正男是不爱说话,但是人家不傻好吗……

我觉得影片最棒的一点是,淡淡的忧伤,淡淡的好笑,一切都是淡淡的。

快乐的暑假可能是脏兮兮的,没有钱的,遇到的叔叔姐姐们,大多都是社会边缘人士,但是都很善良。

回头来看,路上出现的每一个有台词和有比较多戏份的人,每个人都是北野菊次郎的影子。不论是北野武自己扮演的小孩子气,又有笨拙的善意的菊次郎,还是想要做个音乐人,却写文章的巡游者,还是虽然总是被欺负,但还是坚持和大家玩在一起的摩托车伙伴,他们共同给了正男一个快乐的暑假。

但是这个暑假仅仅是正男的吗?回头看看影片的题目——菊次郎的夏天。

一直被宠溺的“孩子”明明是菊次郎嘛,所有人都是在听菊次郎指挥,名义上是为了让正男高兴,但感觉上菊次郎获得了更多,获得了小朋友的喜爱,获得了大家的喜爱。

电影《赎罪》的最后,年老的布里奥尼说,自己在作品中给了姐姐和罗比幸福。或许这部《菊次郎的夏天》,也可以看作是儿子给父亲的夏天吧~