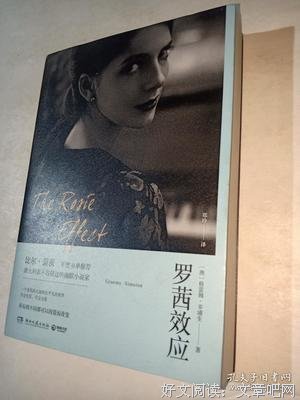

《罗茜效应》是一本由(澳大利亚)格雷姆·辛浦生著作,湖南文艺出版社出版的352图书,本书定价:平装,页数:2018-1,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《罗茜效应》读后感(一):一本好书

作为男朋友的教授唐,尚且经历过一轮又一轮的考验和学习,在续集故事中,即将成为一名父亲的他,会迎来什么样的波折经历呢?怀着这种好奇去看《罗茜效应》,发现真的是暖心延续啊。其实唐的那种惶恐不安,我们每个人的人生都会经历。唐已经非常棒了!

读了之后也很受教,推荐大家都去读一读!而且书的纸质也特别好,厚重有质感,也是收藏的佳品。

《罗茜效应》读后感(二):一本好书

作为男朋友的教授唐,尚且经历过一轮又一轮的考验和学习,在续集故事中,即将成为一名父亲的他,会迎来什么样的波折经历呢?怀着这种好奇去看《罗茜效应》,发现真的是暖心延续啊。其实唐的那种惶恐不安,我们每个人的人生都会经历。唐已经非常棒了!

读了之后也很受教,推荐大家都去读一读!而且书的纸质也特别好,厚重有质感,也是收藏的佳品。

《罗茜效应》读后感(三):理工男眼里的浪漫

此书受比尔盖茨的推荐,大概是他作为一个资深理工男心有戚戚焉?故事以理工男的视角写了一段爱情故事,走的是冷静、写实的路线。把所有幽默的句子用理工头脑那种冷冰冰的语气写出来,有种想笑但被人硬捂住嘴的感觉。故事本身没啥特别的,冷静理性的大脑和感性情绪化的女主之间的各种误会,读起来很轻松,就像在看生活化的美剧一样。总体还可以,作为了解现在美国年轻人的一种生活状态还比算有点意思。

《罗茜效应》读后感(四):其实看完我是有点懵逼的

不得不说美国的知识分子的思维相对东方人来说真的太清奇了,唐虽然是个怪咖好歹也是个哥大教授可能他不会是个“好父亲”,但也绝对不会是个“坏父亲”吧,就因为这样,没钱、没工作的女主居然选择离婚过做单身妈妈的生活。

我只能说菇凉请受小弟一拜,罗茜简直是渣男界最梦未而求的对象了:逍遥快活完发现有了孩子居然还不赖着你自己跑了,还有比这更好的事情吗?啊啊。

这本书好在文笔还算轻松,中间穿插的段子还算有意思,不然他们这种价值观取向我真的很难全本看完。或者真的只有比尔盖茨或者重点大学的人才能get到里面的点吧,研究生,大学副教授的日常还是很难有所共鸣。

《罗茜效应》读后感(五):超然理性与温情欢歌

罗茜计划 + 罗茜效应一起看完。总体节奏明快,非常适合度假休闲阅读。一些笑点可能在英文语境下更易理解,但是中文翻译已经相当不错,非常流畅。

情节一言以蔽之,就是一个类似Sheldon的患有阿斯伯格综合症的主人公的恋爱和生娃历程。但是明显的差别 - 也是让这套书更有温情的地方在于:

- 第一人称的叙述,使得读者更容易代入到主人公的思维模式中;

- 主人公遗传学家的设定,相较理论物理学家,更容易在寻妻/生子这类的生活(或遗传,误)问题上引起戏剧性冲突;

- 情节围绕寻妻/生子展开,显然更易引起共鸣;

- 主人公一直都意识到自己的缺陷(超然理性 - 世俗的说法就是没有情商)但是在努力地尝试以自己的方式融入周遭的世界。这一努力,加上其高智商帮助他获得了一个happy ending。一个问题是在罗茜效应的后半段,主人公性格的极端性似乎有所崩坏 - 以其人设,之前学习到的经验方法理应在这里得到应用避免书中情景的发生 - 理解是为了推动情节发展不得已而为之(让我回忆起张公子有关喜剧人物塑造的论述)。

最后的takeaway,是主人公的超然理性的生活态度:严格的时间表,高效的时间利用,目标导向和计划性地处理生活工作,对待选择的理性分析等等。对于普通人而言显然有荒谬之处,但是能否在一定程度上学习和借鉴,让生活更加有序,尤其是对于广大有了孩子而生活秩序大为失控的普通人们。

《罗茜效应》读后感(六):生活,一场美丽的意外

电视里,谢耳朵或是墨菲医生那样的天才角色,总是十分讨人欢喜。他们置身在平凡的世界中,却又因为自身的独特,毫不自知地和世界划了一道分割线。就像孙悟空画给唐僧的那个圆圈,妖魔鬼怪都休想进去。

《罗茜效应》的男主角唐,也是这样的一个“天才”。

他是关于“计划”的“天才”。早上什么时候起床,做什么样的早餐,每一份食材用量是多少,什么时候开始结束午餐……他给自己的日程规划能精确到几分钟以内,而且事无巨细。

所以这样一个一板一眼,行动如机器人一般准确的人,和罗茜这个事事随性的普通人生活在一起的时候,自然总是遇到一些“超纲”的事情。

于是,故事就是从罗茜“意外”怀孕开始的。

一系列的变化就像连锁反应一般在唐的生活中爆开。

初为人父,他的惊恐甚至远远超越了喜悦。毕竟,他对做爸爸这件事根本还毫无计划,要怎么迎接他,要怎么成为一位好“孕夫”好爸爸,对他来说实在是太过措手不及。

要怎么照顾孕妇?他不知道,所以他去看书,然后一按一眼的照着书上来。

要怎么和小孩子培养感情?他不知道,所以他去观望小孩子的生活……

而他努力的结果嘛——哈哈哈哈!当然是很好笑的!

本着天才们一努力就用力过猛的惯例,唐的这些辛苦自然是帮了不少倒忙。但是,不管造成怎样的后果,有一样核心是始终不变的——那就是他对罗茜真挚又执着的爱。

细细想来,这本小说其实很“家长里短”,每一章就像是一段生活片段,有忍俊不禁,也有愁肠百结,它真实又温暖,好像就是一对住在你家隔壁的小夫妻日常,它在一点点的告诉你——爱的狂喜和痛苦总是来得快去得也快,唯有那份温暖触手可及,需要用心呵护。

《罗茜效应》读后感(七):婚姻不是结束,而且另一种开始

书挺厚,但看起来挺快。跟叙事方式有关,当然,最重要的还是和内容有关。婚姻,这个被称为“围城”的地方。正好,我也刚步入婚姻三年,两周前才度过了三周年纪念日,说是度过,其实就和平常一样,上班,吃饭,回家,两个人连话都没多说几句,他就在沙发上睡着了。看着睡着的老公,我想,这就是大家要的婚姻吗?正好这段时间,看了这本书,也让我静下心来,想了很多。

通常我们都说,结婚不是两个人的事情,是两家人的事情。但如果两个人的相处都有问题,一定会影响到两家人的相处,会形成一种恶性循环,后果不堪设想。不过,这种问题,在国外很难发生,或者说,很少发生。爸妈不会过多参与儿女的家庭事务,不会管东管西,国外的夫妻们,只要把夫妻关系处理好了,那就万事ok了。

书里的主人公,罗茜和唐,就诠释了一对儿夫妻在婚姻中如何磨合沟通相处的过程。唐是一个理性思维特别强的人,条理清楚,逻辑分明,典型的理科男。遇到事情能迅速理清一二三四,总结提炼,高度概括,还能找准症结所在,并想出解决办法。而且善用科学。书的章节目录正好说明了这一点,主题鲜明,简洁明了,我还想,唐这个角色会不会有作者的影子。罗茜有自己的想法,而且懂得如何争取到自己想要的生活,完全符合独立女性的特点。从妻子到准妈妈,都承担了很多责任,也付出很多,值得学习和敬佩。

虽然他俩有过危机,但最终还是美好结局。这就给我们很多可学习的经验。首先一点就是理解。对于中国独生子女来说,理解他人很重要,站在对方角度考虑问题,有时效果大不一样。其次是包容。两个人生活,磕磕绊绊一定会有,生活习惯的不同,有时也让人很难接受。这时,就得包容,但我不同意无底线的包容,那就是纵容了。先理解,再包容,从一定程度上,显示出了你的教养和水平。还有,俩人得经常沟通,家是两个人的,凡事商量着来,都说出自己的意见,这才是过日子的样子,如果你忙你的,我忙我的,那还不如各自单身,何必被一纸证书捆绑。生活还得有计划,两个人为了共同目标而努力奋斗,心往一处想,劲儿往一处使,才能奋斗出幸福生活啊。还得对未来生活的不确定性充满好奇和期待,保持对新事物的新鲜感,我觉得生活才能保鲜,婚姻也同样保鲜。

看了一本书,自己想了不少,这就是读书的力量吧,婚姻生活不仅仅是单身生活的结束,也并不是一种交代,而是应该好好经营,用心呵护,才能得到幸福。牢记的话,幸福是奋斗出来的!

《罗茜效应》读后感(八):“罗茜效应”:阿斯伯格囚徒的自我救赎

《罗茜效应》是备受期待的纽约时报畅销小说《罗茜计划》的续集,澳大利亚籍幽默小说家格雷姆•辛浦生在小说中讲述了罗茜和唐迁往纽约后,在接受一个新生命到来的过程中所发生的一系列故事。

《罗茜效应》延续了上一部的《罗茜计划》的写作方式,采用第一人称即由我——“唐”的视角展开,这十分有利于读者了解阿斯伯格综合征患者的内心世界。包括得知罗茜怀孕他的诧异表现,甚至由此而引发的他们结识以来的第一次情绪崩溃等等。格雷姆•辛浦生用诙谐、幽默式写作手法,将唐从一开始的理性分析到渐渐觉得期待,并通过一系列的努力去学习做一名父亲的过程,动人又温馨地展现在读者的面前。

虽然,格雷姆•辛浦生给唐设置了“阿斯伯格综合征患者”这一特殊的身份,但他并没有将这个定义为主角的缺陷。唐面对罗茜后的表现其实我们也可以再周围的人群中找到相同的戏码,有些甚至比他做得还要糟糕,比如我们也会因为没有做好心理准备,抗拒陪妻子一起去体检,有些人甚至一走了之。唐只是喜欢冷静分析和列条的解决方式,习惯于有计划地安排生活。因此,即使深感意外,唐还是很快地进入角色,查阅了大量的资料,阅读了众多的专业书籍,给罗茜安排了合理的膳食,适当的运动等等。但却因为本身并不擅长处理男女情感的问题,无法理解罗茜某些行为背后的深刻含义,比如罗茜告诉了他自己B超检查的时间,但唐不明白背后隐含的让他陪同的要求等等。最终还是导致了两人的分离。

但唐所迟钝的只是对语言、行动所包含的情感的理解,他对于处理人际关系并不迟钝。他帮助吉恩挽救他的婚姻,帮助戴夫和妻子索尼娅沟通,帮助乔治改善和他可能有抑郁症的儿子之间的关系,成为“男孩之夜”这个男人们聊天、吐槽、商量解决方案的小团体的领头羊等等。在他看来,照顾别人是最重要的事情,因此他不顾罗茜的反对,将吉恩带回家。可以说,唐在朋友眼中完全是一个可亲可敬的“小可爱”,他的亲和力让他成为成功的调解员。

最后,正如《罗茜计划》中罗茜通过陪同找父亲让唐重建自己的感知系统,在《罗茜效应》里罗茜用自己的爱指引唐认识到在婚姻生活中沟通、信任和共同承担的重要性,让唐从一开始的抗拒,到慢慢地学会花费时间和精力去改善、维护亲密关系,学会生活,学会去爱。小说末尾,唐开始接触爵士乐,罗茜也接住了唐抛出的生僻问题,罗茜效应已经在他们各自身上发生了奇妙的反应。或许今后的婚姻生活中他们还会出现各种各样的难题,唐还是会有一些奇特的表现,但只要彼此心中有爱,就都不成问题!

《罗茜效应》读后感(九):为了将出生的孩子,他改装出一台婴儿悍马

这本书是《罗茜计划》的续作,我并没有读过《罗茜计划》,只从这一本看起。 刚读这本书时有些微的不适,本以为是翻译腔问题,后来发现不是,问题出现在唐教授身上——这家伙太酸了! 提到酸腐这个词,大多数人马上会想到满口之乎者也的老儒生,唐教授(唐是他的名字,但我就想叫他唐教授)当然不是这种,他的酸,是另外一种——西洋学者之酸,表象不一,内里却如出一辙,是一切交给计划和图表的新式教条主义,而且无处不炫学,看人只穿内衣睡觉都想向他普及股癣的危害。整本书都是以唐教授的第一人称视角写的,当我读完了整本书,知道唐是怎样的一个人后,才察觉到前文中以严肃口吻讲述的一些事件,其实是唐闹出的笑话。 按说唐教授其人,有受人尊敬的社会地位,博学多才,文能做研究发论文带学生,武能以合气道制服对手,几近完人,做一切事都秉承着客观严谨的学术精神,其实也还不错。但是他有个极明显的缺点——社交无能。他同别人交流时,常常搞不清对方的情绪和真正意图,是典型的高智商、低情商。 “我是一个高度自制的人,我竭力避免不确定性,我会事无巨细地把一切都提前安排好,然而我的行为却总能引发难以预料的后果。”(P319) 唐不能接受爱妻罗茜意外怀孕的事实,一度情绪崩溃,冷静下来后他又尝试着学习怎样减轻妻子的心理压力以及怎样做个好父亲,做计划,列图表,评估各种可能性,在墙砖上画出胎儿“嫩芽儿”每个孕周的样子。可惜现实永远是在不断变化的,唐教授一丝不苟地执行自己的计划,却常常触发一些始料未及的突发事件,使自己处于狼狈不堪的境地。唐教授与世界互动的方式,尤其是社交模式,不像人类,更像一台计算机,冷静,理智,几乎没有人类的情感。当他与一对女同性恋的孩子互动时,他得到了极大的愉悦和满足,充分体验到了快乐的感觉。罗茜怀孕虽然纯属意外,但也在潜移默化地影响着唐,使他笨拙而缓慢地习得怎样与人相处,怎样做一个好丈夫、好父亲。 日常生活中种种带来惊喜的不确定性让生活更加丰富多彩。如果人的一生可以在日程表上列出计划后精确地执行,如一台不知疲倦的机械钟表,虽然减少了失控的风险,但想必也相当乏味无趣。有了罗茜和嫩芽儿,唐教授开始从不食人间烟火的机械人思维向正常人的思维方式转换,情商也逐步得到了提高。 我有时也有点像唐,什么事情总喜欢计划得井井有条,信奉知识就是力量,也许适当让自己随性一点也好,可以减轻心理压力,更放松、更自由地享受生活的美好。 全书我觉得最搞笑的一段,不是唐教授为了做个好父亲去观察儿童行为模式被警察当成恋童癖被逮捕,也不是他为了追回罗茜上飞机被人当成恐怖分子,而是他经过多方考虑,评估了各种因素后买了一辆婴儿车并加以改装,加了橡胶和保险杠,用唐的话说,即使与车辆轻微相撞也不会有事;用罗茜的话说,改装出了一台“婴儿悍马”!

《罗茜效应》读后感(十):《情感效应》

在有限环境下,一些因素和一些结果构成的一种因果现象称之为“效应”。通常这种词汇适用于科学领域的相关研究,但在自然环境与社会条件下,性格迥异的人类互相接触,在必要的人际交往关系调动下,总会有一些前所未有、猝不及防的“效应”出现。 我想,这就是所谓的“情感效应”,通常表现为失去理智,感性和理性无法并驾齐驱,所以当大脑被感情牵制的时候,连同心理与行为也会被一并支配;其次表现为异常清醒,我们会做一些事情,理智告诉我们这样做是错误的,但当下仍旧义无反顾,生活中总会发生类似的情况,错误意识证明我们的头脑清醒,却无法阻止这场荒谬的决定。一生至少该有一次,脱离逻辑的引导,听从心的无理选择,如果没有,请相信我,那是时候未到。 科学效应不是所有人都能发现,但情感效应却普遍存在,像书中这位患有阿斯伯格综合征,在遗传学领域闻名遐迩,却具有严重社交障碍的副教授,他执着于寻妻计划,严苛的筛选制度加单一的选择答案让他一度面临孤独终老的结局,就在这时,一个与所有答案完全相反的女人闯进他的世界,打破僵局,彻底扭转局势。 唐一定不会想到,曾经认真遵循饮食指南的自己会与一个交情甚浅的人在最不佳的饮食时间坐在满是灰尘的阳台上,以霓虹夜景就餐,伴清月浓云共酌。带他体验疯狂,冲破桎梏,寻找惊喜,挣脱枷锁的人,带他真正融入这个生存着的世界的人,是罗茜。唐沉寂已久的情绪反应因罗茜而波动起伏,那是他初次感受到爱的降临,极为罕见的情绪,也正因为这份难得,才让他更加珍惜。 “罗茜之所以为罗茜,正因为她是罗茜。”是的,在唐的世界里,罗茜是最不可缺少的一个,她用自己的热情,唤起他的同理心,也唤醒他对万事万物的感知能力。 唐非常理智,这是天性;而在极度理智的外壳下也有渴望依赖的心,这便是情感迸发的源泉,毫无疑问,罗茜是那个发现它的人。面对行为荒诞怪奇、毫无规律可循的科学怪人,面对两人之间千万种不同,她没有逃避,没有退缩,没有轻而易举地为唐盖上“神经病”的帽子,而是选择去接受、去维持,甚至主动做出改变,最终对唐产生无以复加的巨大影响。唐离不开罗茜,因为他缺少的,正是她拥有的。 让截然不同变得旗鼓相当,在擅长的领域里,各自成王;在未知的地带中,相辅相成。没有人能完美无缺地与我们的频率相对,真正重要的,是生活在这个频率里的人,是否肯尝试,给予一次频道接轨的机会,无论平庸朴实,或卓尔不群,一切都可以因“情感效应”的发生而改变。 说到底,愿意为爱尝试的人都是勇敢坚韧的;肯为爱做出改变的,哪怕笨拙、哪怕缓慢,都是可爱的、值得被时光珍视的人,唐是,罗茜是,每一个向往爱、憧憬美的人都是。