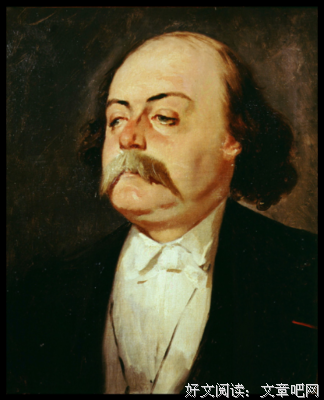

《布瓦尔和佩库歇》是一本由[法]福楼拜著作,中国大百科全书出版社出版的精装图书,本书定价:49.00,页数:2019-4,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《布瓦尔和佩库歇》精选点评:

●怀疑主义者们惺惺相惜时也就没有怀疑主义了。

● 百科全书式人类愚蠢集。

●福楼拜阅读完1500余本书之后的遗著,未完成。在无限小无限细化的高密度的现代社会,这种整合各门学科的能力,简称智慧,却是各门学科学习不到的,布瓦尔和库佩恩,从无限将我们拉进了终极虚无,在经验需要日渐缺席的世界,智慧也离群索居。

●福楼拜未完成的一部神奇的小说,像跨越世纪的百科全书一样,两位主人公就像在将一张巨大的黑幕一块一块的点亮,探索、学习新的知识,一直不满足,一直不停下脚步。为福楼拜的创作感到惊叹!

●自我编辑小生涯:2019责编第二本

●世界照福楼拜害怕的方向去了。有机会补长评。

●奇书

●用了差不多两三天看完了这本书,总体的感觉是福楼拜在这本书里对二人的世界观及其实践作了总结,可能也是对与他同时期人的总结吧!他们的想法总是很多,但往往并没有取得实际效果,原因当然有个人的,也有时代的——因为许多东西也是“流行”。我很敬佩他们的探索精神和勇气,但是有时候也会觉得他们的转变太过迅速——时而对这个感兴趣,时而又对那个感兴趣。我觉得这些兴趣的转变可能有某些主线在,最终结果竟是不信上帝,希望革新教育。 尽管福楼拜没有写完这本书,但从目前来看极吸引人。我好像渐渐理解了罗兰巴尔特对福楼拜的评价,回忆性的描写也并非就是纯粹回忆性的,而是带有隐隐的叙述成分…从这本书看,从许多方面来说,福楼拜确实是现代主义的先驱之一。 个人认为,这本书和《包法利夫人》一样好看,极其推荐。

●相当神奇,被一股奇怪的力量吸引着读下去

●后面就完全是福的恶意了…简直有点浪费这么好的一对。然后,我根本不在乎他俩会干嘛啦!我只觉得如此自私也好幸福,当务之急,需要一个布瓦尔。

《布瓦尔和佩库歇》读后感(一):虽不能至,心向往之

之前看了福楼拜的包法利夫人,文字风格很对我的胃口,就想看看作者的其他小说,于是找到了他生平最后一本未完成的小说,看的过程中发现此文风格与包法利夫人大相径庭,但最终并没有让我失望。

简介中说这是一本堪称人类愚昧与无知的百科全书,后半句同意,此文涉及范围之广,令人咋舌。园艺、化学、医学、考古 地质、历史、文学、美学、巫术、魔术、哲学、宗教、教育.......而且还都不只是泛泛而谈,几乎每个领域,作者都有过研究与自己的思考,据说福楼拜为了此书看了一千五百多本书,我是相信的,并且深感敬佩。

至于“愚昧与无知”,我并不能全然认同。固然,两个主人公做了很多可笑的事情,在每一个领域也都没有坚持到最后,我却无法对他们进行嘲弄,甚至我还十分羡慕他们。因为他们做了我渴望做却无法做的事情。对这个世界,他们有着强烈的求知欲,他们是探索道路上的唐吉诃德,无论失败了多少次,都没有被击垮,依旧充满热情。无论哪一个领域,他们都不是浅尝辄止,做做样子,而是付出了百分百的用心,并有独立的思考,才会有不断的怀疑,不断的失望。但他们毕竟天份有限,用的方式可能也不太对,最终都以失败收场。可是世间多少人,蝇营狗苟地活着,眼里心里只有金钱与物质,连探索的初衷与勇气都没有,有哪有资格去嘲弄他们愚昧无知。至于结果。就像某句广告词中所说的:人生就像是一场旅行,不在乎目的地,在乎的是沿途的风景以及看风景的心情。若终其根本,生命本就是一场虚无,但是经过思考之后,纵然看山还是山,看水还是水,意义还是不同的,意义在过程中。

《布瓦尔和佩库歇》读后感(二):百科全书式的小说

这本书没有写完,还差最后两章,福楼拜为了写这本书看了上千本书,嗯,看完之后觉得,要想写这么一本书,不看个上千本是根本写不出来的。而福楼拜真是连自己都不愿意模仿。

这真是一本神奇的小说,几乎把一本小说写成了百科全书,囊括了农业、园艺、果木、化学、解剖、生理、医学、天文、博物、地质、考古、历史、文学、戏剧、语言、政治、爱情、体育、通灵术、催眠术、哲学、宗教、神学、颅相学、教育、社会学(以上来自百度),主角之所有是两个人,大概是因为一个人研究这些东西没人讨论太枯燥了,两个人正好可以讨论,而且这两个人的年龄,也可以对应上《情感教育》里弗雷德里克和戴洛里耶最后的年龄。

两个人的性格天真热情,正是因为这种性格,才没有抱着什么功利心去研究以上的科目,每个科目之间的衔接很自然,但也同时反映出俩人虽然热情,但依然免不了三分钟热度,虽然很多科目都失败了,比如跟实业相关的农业、园艺、果木、化学等等,而又由于性格原因,结果不得不被佃户坑,和各种与金钱打交道的人妥协。但例如通灵术催眠术这种运用人体磁气的、颅相学这种类似面相的科目经过实验比较成功(这里比较好奇为什么福楼拜让这种明显伪科学的成功,也可能当时也认为是科学),但依然不了了之转向研究其他科目了。

两人与镇上的人形成了一个鲜明对比,镇上的人对他们研究的科目不屑一顾,认为他们的观点是异端,两个不正常的疯子,而他们只想探寻真理,然而真理却有很多种,往往还互相矛盾,这又陷入一种虚无,而两个人往往各持一种观点,相互反驳,结果又是需要新领域的知识来解决问题。

如果俩人活在获取知识的成本越来越低,距离真理越来越近的现在,大概也不会被当成疯子来看待吧。

《布瓦尔和佩库歇》读后感(三):两个想法

1.

书中记载布和佩两位好友退休后的生活。总的来说故事挺单调,就是一个情节序列的不断循环:两人对某件事物产生兴趣—阅读相关的书籍试图了解知识—书籍之间相互矛盾,而且将知识转化为行动的尝试也落空。这个循环一再重复,以至于整本小说成了福楼拜给读者的图书馆,所有的已面世的书籍都要在其中遍历。福柯将其(其实是《圣安东尼的诱惑》,但都一样)成为“关于书的书”——似乎在福楼拜那里,书籍第一次达到了自我意识的阶段,发现自己并不是知识、想象、情感,或其他外界之物在文字上的反映,而首先是书,一本根据内容分类放置在图书馆中的书。布瓦尔和佩库歇仿佛被书附身,他们对看到的一切话语信以为真,即使在书籍的意见混乱不清、自相矛盾的时候,他们也仍相信所有冲突观点中的任何一种,只是对这个现象本身感到迷惑。他们的一切所为就是让书增殖,让书中的话语增殖,复制与他们的信念和话语中。福楼拜开启了文学中书(在福柯那“书”其实是“话语”)的主体性。

2.

不过也有不那么后现代的视角看这本小说。古希腊(大概)有个寓言故事,大意是反对一切文字和书籍,理由是在记录术出现之前,人们掌握知识靠的是理解,在那之后,人却只是把负载知识的话语记录和背诵下来。这个寓言指示出了古人眼中知识和话语之间的区别:知识关涉理解,对事物和概念的真正把握,而话语和文字只是知识在语言上的投射。所以柏拉图的理念论中一个事物有五类存在(好像是),其中就区分了事物的名字和事物的概念,例如“圆”这一名字区分于“圆”的概念(需要注意这个概念不是“理念”,概念是第4类,理念是第五类)。在小说中,两个老好人在看书时总是不求甚解,挑简略本读、甚至只读目录;在选取书籍时标准是“作者的名字奇特或悦耳”。他们博学,知道许多事实和学术流派,那个哲人说过什么,但也许并不曾透过话语去把握过任何概念,真正理解过任何一句话。这当然也是值得福楼拜批判的。

不过说真的,名字和概念并不是那么容易分清的。唯名论和唯实论不是争了很久,直到分析哲学的出现才解决吗。语言学家不也说,只有依靠语言,依靠名词,我们才能够清晰地、有理性地思考,才能明确地把握一个概念。例如,据说“自由”一词原是中文里没有的,那么以前的中国人便只能模模糊糊地感受它,将其作为众多微妙情感中的一种,或者快乐、慷慨之类其他情感的附属,而不会将其挑出来作为独立的体验加以描述和分析。可以说,一些概念,甚至现实完全是因为语言、因为有了用于描述它的名词才从无到有。在晚清以前,从没有过“男女平等”的概念,也从未有过“男女不平等”的问题,它们都是直到被“平等”一词标记出来以后才成为被看见的现实。或许有人称“平等”不只是一个名词,它内在地包括了诸多真正的思想与理解,那么还有许多例子,证明单纯的名词也可引导思想、指示以前从未被看见过的现实。“规训”一词源出译介福柯时译者的生造,我不懂法语,不过它的英语discipline意思不差很多,同时有“规范化”和“学科”的意思,福柯以此表示他的知识-权力概念。现在该词在中文世界已经随处可以,但可以说,意思和之前已经差距关系不大了(甚至有时和福柯的一些思想相反)。但即使这样,它依然作为一个好词,指示出一类现象并为我们的思考提供了概念。

《布瓦尔和佩库歇》读后感(四):“一切都在不可避免的走向庸俗”

福楼拜的美学判断

福楼拜在《庸见词典》里,以一种全新的文体表达对庸俗、布尔乔亚、成见、虚荣的反感:“我将证明多数永远有理,少数永远有错。我将把伟人送给所有笨蛋去糟践,把殉道者送到刽子手刀下,而且用一种极端夸张的、火箭喷发一般的文体。……平庸因为是所有人都能够得着的,才是唯一合法的。因此需要排斥任何种类的创新,认定它是危险的、愚蠢的。”

这样看来,《布瓦尔和佩库歇》就是《庸见词典》的序言,用行动实践了“庸俗”这个字眼。在福楼拜创造的这个世界里,人物庸俗,社会庸俗,知识庸俗,世界庸俗,小说本身,也是庸俗,总之按王小波所言:一切正在不可避免的走向庸俗。

布瓦尔和佩库歇作为两名抄写员,萍水相逢,甚是投机。小职员是这样一类人:他们在社会里默默无闻,拿着还算过得去的薪水,重复刀笔吏无聊的工作。他们涉猎过一些书籍,就妄自菲薄谈天说地,从哲学艺术到政治法律,从博物星象到物理化学,似乎无所不知,可是却肤浅粗疏。他们没有钻研到底的精神和耐心,把“知识”作为布尔乔亚社会的一种谈资。你可以想象一个这样的画面:一群小资产者的沙龙,大家喝着潘趣酒或者波尔多葡萄酒,围坐在主人家的壁炉里,开始议论种种话题,一般以一份报纸,可能是《吉尔布拉斯报》,也可能是《法兰西生活报》作为开端。如果你不想被人嘲笑鄙薄粗陋,那《庸见词典》就是你的绝佳伴侣。尬聊或者冷场时,看准时机翻出词典,迅速按索引找到上句话的词儿,开始复读。可以玩文字游戏展示学识,可以话中用典,掉掉书袋,可以讲一个幽默风趣的笑话,也可以随便挑一份报纸,对里面的政见批判一番。所有的谈话,似乎风雅幽默,发人深思,实际上却沦为语词的游戏。大家交换自己的成见,再任由一个词跳跃到另一个词,包罗万象,可仔细回忆,又没讲出个所以然。请看这样一个词条:

Journaux 报纸、报刊离不开它,但是要对它表示愤慨。它们在现代社会的重要性。例如:《费加罗报》。严肃的报刊:《两世界杂志》、《经济学家》、《辩论报》;必须让它们摊放在客厅的桌子上,但要留心事先把它们裁开。用红铅笔勾出几段文字也会产生很好的效果。早晨阅读此类正经严肃报刊上的一篇文章,晚上,在社交场合,巧妙地把谈话引到你研究过的话题上,也好出出风头。两名主人公搬迁到乡下,开始“逐梦学术圈”之旅。他们对每一门学问都抱着极大的好奇与兴趣,却浅尝辄止,囫囵吞枣,最后一事无成,沦为悬崖镇的“多余人”。这种奥勃洛摩夫式的性格正好与《情感教育》里的莫罗与戴洛里耶相吻合。小说基本采取顺叙并且敞开的叙事策略,两人徘徊在琳琅满目的知识超市,甚至知识本身都成了描写的对象,借人物对白和事件阐释学科知识里一些基本的理念(例如哲学的一些经典命题;文学作品的创作与批评鉴赏;当时医学对某疾病的理解)。显然,一种“百科全书”式的野心在1870年代已经成为痴人说梦,如果继续按照情节发展,小说永远不会完结。所以,故事在两人收养孤儿研究教育学处戛然而止,实在是作家本人的叙事策略,一种“症候”。就在那一刹那,福楼拜突然认识到这两个人竟然不自量力,企图像黑格尔一样把世界吸纳到自己的体系当中!他们性格缺乏钻研的动力,这个社会也不允许异端扰乱既有的秩序(社会秩序、知识秩序、伦理秩序)。而福楼拜本人在书写时必定幡然醒悟:自己竟然变成了布瓦尔和佩库歇,一点点被“庸俗”所吞没!文本的戛然而止说明,福楼拜思想里有一股反思的内向力量,时刻检查自身并和“庸俗”一刀两断,比如博蒂代的观点:

他(福楼拜)从他们的愚蠢本性引出一种与他自己的本性一样的批判本性。他把他自己变成他们之后,他把他们变成他自己。于是他们的思想里发育出了一种不妙的能力,使他们看到愚蠢而且对之也无法容忍。某种程度上,庸俗也和自然主义不谋而合。既然要客观摹写现实世界,隐藏作者情感,走到极端就成为纯粹知识的记录,以词典形式呈现。问题在于:首先,这些知识在书中缺乏体系,琳琅满目,两人几乎是猴子搬包谷;第二,知识一旦被记录,就以结论形式封存在语词里,抹杀了创造的可能性,事实上布瓦尔和佩库歇也只是胡乱读了几部著作,和乡党邻里论战一番,结果众说纷纭,只好作罢,终究是没有促进科学发展;第三,故事本身就是所有人一起走向庸俗,在这个世界里没有人能够避免,就算是福楼拜本人也要受到侵噬。主人公被视为异端,而其他人也好不到哪里去:乡村神父是顽固的天主教徒;医生对二人创造的电磁疗法嗤之以鼻;邻居对二人别墅花园的布置(花园里竟然有倒下来的大树和一座坟墓)摸不着头脑。还是那句话:人物庸俗,社会庸俗,知识庸俗,世界庸俗,小说本身,也是庸俗。

但更重要的是自然主义情绪中蕴藏的绝望感。福楼拜出身资产者,但精神上敌视布尔乔亚,总要以平庸、虚荣、成见为敌。《庸见词典》、《布瓦尔和佩库歇》创作的初衷究竟是什么?大部分读者可能会说批判讽刺,词典犹如明镜,每当说话谈吐,鉴之以观其庸俗,这毫无疑问。但我认为正是一部记录与批判“庸俗”的小说,却带给读者一层更深的无力感,个体、社会,无论做出什么尝试,都将不可避免的回归起点,在这个过程中,他们也将丧失一切。这是一种极为重要的感觉,他隐藏着从巴尔扎克以来文学、史学、哲学理念转变的关键。请不要忘记,福楼拜是莫泊桑的导师,同样的感觉在《漂亮朋友》与《一生》中依然存在,甚至变得更为强烈、直接。福楼拜的美学判断是深刻的,他的作品是轰动一时的,但他的理想却是难以实现的。颇为讽刺的是,《庸见词典》没有完全打破庸见,自身却变成布尔乔亚们保持庸俗的工具书之一:当他把所有思想卑下的人都叫做有产者时,他其实为资产阶级效了大劳:它让人们相信只要简简单单接收一种内心纪律就能剥离自己身上的那个资产者;只要他们在私底下联系高尚地思想,便能继续问心无愧地享受他们的财产和特权。——萨特《萨特文集·文论卷》