《鲁迅批判》是一本由李长之著作,北京出版社出版的平装图书,本书定价:11.00,页数:183,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《鲁迅批判》精选点评:

●其它的不做过多地评价,最让我觉得厉害的就是作者对于鲁迅性格的剖析,“他在情感上是病态的,在人格上是无缺的”。非常感谢作者向我们展现了这样一个不世故、喜独居、怪脾气的鲁迅,以后再读原著的时候一定会更有感触。

●不为良医即为作家, 文字浑然不可句摘, 故事新编油滑主义, 要么不提要么痛批

●深刻、有见识

●现代文学课堂的推荐书目,也是期末作业要求,最后写了一万多字的读书报告,反复斟酌作者的思路以及评判标准,还找了相关论文来进行参考。这个学期现代文学上课的重点也在鲁迅,高中之后又一次重读他的作品,有了不一样的感受,这本《鲁迅批判》又让我以另一种视角去看待鲁迅先生。他在特殊时期被推为民族战士,但李长之认为他本质是一个诗人兼战士的二重性身份,鲁迅先生是敏感的,但同时又是充满同情心的。下一次再阅读这本书时,我希望是一个具有更深厚专业知识的中文系学生来看待它。

●写的真好(´..)❤,文学要在批评中进步

●去年深秋。

●现在看来其中的论述显然有些单薄。

●真是很好的批判。我敢把它和戴天仇先生的《日本论》放在一起。但是我该怀念那个时代吗?我该为这个时代悲伤吗?

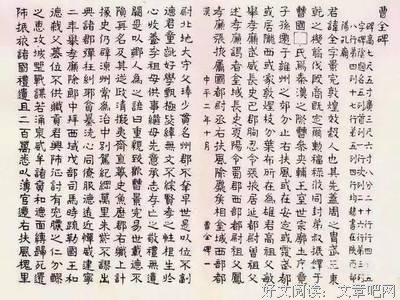

●《鲁迅批判》。本书是李长之先生1935年写成、1936年初版的作品,那时他二十四五岁,在清华念书。鲁迅先生见过付印前的样稿,不久后,先生过世,作者在书中题记也说:“惟一遗憾的,只是我在书中提到了鲁迅生命之将近结束,不幸成了谶语”。虽说题名“批判”,但作者对鲁迅的总结仍是“诗人和战士”。这本书一度违禁,“文革”时惹毛过一帮大兵小将。

●果然是小书。。。

《鲁迅批判》读后感(一):鲁迅批判

《鲁迅批判》(李长之著·北京出版社2003年3月第2版)

李长之是文学批评的大家,但似乎对他重视不够。最近在中大附近的文津阁书店6折买了他的《鲁迅批判》,此书乃惟一经过鲁迅批阅的批评鲁迅的专著。李长之的批评理念,凝聚成一点,即他的“感情的批评主义”的理论。李长之认为,批评要达到客观公正,必须要用感情,这是看似和客观相反而实则相成的态度。他对鲁迅的批判是好处说好,坏处说坏,看起来轻易,其中大有文章。譬如他直言:“我觉得鲁迅有几篇东西,却写得特别坏,坏到不可原谅的地步。”现在的“鲁迅研究专家”是不大肯这样说话的。这本书最突出的一个特点,是作者把对象置于一个特定的环境,从主客观的互相推动上,探讨鲁迅创作不断向前发展和变化的轨迹,塑造出了一个动态的鲁迅。

《鲁迅批判》读后感(二):读鲁迅前,当读此书

许是灯下黑的缘故,读了《司马迁之人格与风格》,总以为《鲁迅批判》一书也读过了,实则没有。薄薄的一册,半天便读完了。比起鲁迅学评论家,李长之笔下鲁迅是文艺的诗人也是思想的战士,是不通世故的也是全无心机的。若将此书与周海婴对鲁迅的回忆合读,一个活生生的有血有肉的鲁迅便呈现在我们面前。朱正、王士菁的《鲁迅传》相较于此,也只算得锦上添花而已了。

在批评方面,李长之是毫无畏惧的,(需知作此书时,鲁迅并未去世,书成后,鲁迅亦阅览了一遍)直指鲁迅关于都市的小说绝无写乡村的好,也指出由于鲁迅性格的原因,长篇小说是写不出来的。我们经常调侃的两棵枣树,也被评为“堕入恶俗”。对于赞美,他也是毫不吝啬的,但也不失凝炼“《风波》以从容胜,《离婚》以凝炼胜”。

让我深有共鸣的,是他谈《孔乙己》中喝黄酒的农民的一段话“因为是真的农民,所以我们倒觉得他对于农民有无穷的同情在,同时我们的同情也油然而生……反之,把农民理想化了的,因为不真实,我倒以为是恶毒的侮辱”。反思我们后来对农民的文学塑造,是歌颂了呢,还是侮辱了呢?

《鲁迅批判》读后感(三):大先生

鲁迅之前在大陆被供在神坛上,主要是被大人物高度评价过,在台湾又被刻意忽略。这几年又有些人想颠覆,除了从性格上攻击鲁迅外,连日本间谍这种词都蹦出来了。以小辈看来,先生的性格是执拗的、刻薄的、极端的,他坚持“痛打落水狗”,他临终也要留下话“一个都不宽恕”,他几乎骂过所有文坛中的人,许多被他骂过的人其实在许多方面都有让人钦佩的品格和成就,这也是现在许多人诋毁他的重要论据。他的尖刻、冷酷,如刀如剑,让人不敢接近,他当然是有慈祥、和蔼的一面的,只是人们在他的文字里能感受到的太少。神坛上的过度神化又让许多人产生了逆反心理。先生肯定是不想被供在神坛上的,如果他活的够久,或许会看见更多他想嘲讽的事。

他是个破坏者。他撕破虚伪的传统文化面纱,戳中几乎每个人心中的民族劣根性。有人强求说他只会破坏,没有创造。

一个人的成长环境对他的性格、思想有着重要影响。对于作家来说,文章

想想我的毕业论文还是分析的《伤逝》,我很惭愧自己在大学里接触到的东西太少,在我毕业后看到了一些书后越发感到遗憾,似乎以现在的领悟现在的心智才应该合格毕业,不过也或许正是因为大学一切都未知,似乎未来充满一切可能,反而不肯静心读书,现在尘埃落定,也掀不起什么大风浪来,倒是愿意读书了。

《鲁迅批判》读后感(四):简单坦率的小书

1.按今天的眼光看,编辑们说的什么精神分析真是没什么新鲜的。从一个作家的性格、情绪入手去分析一个作家的作品早已司空见惯。

2.其实作者从不吝惜对鲁迅的赞扬,而且往往赞扬得有些肉麻:“多么词义正大(P70)”“战士的鲁迅,也有他的时代价值!(P162)”这让我觉得他为这本书所遭受的迫害实在是不值得。

3.且不说以“完整”为标准评价一个作品的成功科不科学,作者所谓“完整”的定义都显得含糊不清,而且还要很无厘头地标榜“凡是完整的作品已经不分高下”,不够严谨。

4.对于鲁迅的弱点作者的不回避以及他作品中存在问题的点破或许是这本书最大的价值。比如认为鲁迅情感上病态,所以多疑;鲁迅擅写农村不擅写城市;鲁迅不喜欢梅兰芳和徐志摩是因为缺少对具有女性特点的艺术的美的欣赏。

5.但是很多观点前文出现过后文却一再重复让人读着有点不爽;另外有些章节的安排并不严谨,有些想当然的杂感和随笔的意味,这让这个小册子的学术价值打了点儿折扣。

6.最让我觉察到作者的可爱之处的其实是后记,那个在恋爱的漩涡中动笔的少年,终于落寞一人,长守孤灯。那个等着看音乐会揭晓的忐忑不安的评论家李长之,终于没有按耐住诗人的李长之抒情的欲望。

《鲁迅批判》读后感(五):私淑先生的人都不可错过的一本书。

正如李长之自己所说:“青年受鲁迅的影响实在深,我也是其中的一个。”作为鲁迅的同时代人、“养育于五四以来新文化教育中的青年”他所做的对鲁迅的批评自然更具有那个时代的真实感和切近感。而他之所以写《鲁迅批判》的原因,不仅因为“我敬的,是他的对人对事之不妥协。不知不觉,就把他们的意见,变作了自己的意见了。”“不但思想,就是文字,有时也有意无意间有着鲁迅的影子”。二则也因为“我的用意是简单的,只在尽力之所能,写出我一点自信的负责的观察,像科学上的研究似的,报告一个求真的结果而已,我信这是批评者的惟一的态度。”——真切、锐敏、富于朝气,又不因热爱鲁迅而虚美饰非,求真务实,始终着批评家的风骨。这正是本书历经半个多世纪的磨难、依然拥有广大的读者、并在鲁迅研究史上占有不可替代地位的原因所在。

但《鲁迅批判》毕竟是李长之25岁尚未从清华大学毕业时的作品,在许多方面都不免显出青涩和不足,就鲁迅评论在学术方面的观点而言,他对于鲁迅的一些评论也不免有失偏颇,并且如他自己所言“不但思想,就是文字,有时也有意无意间有着鲁迅的影子”——不过这一点并不影响本书的价值,相反更映衬出作者所处的独特视角和鲜明的时代特色。这些都是读者在阅读本书时不应不、也不能不加以留意的。