《寒柳堂集》是一本由陈寅恪著作,生活·读书·新知三联书店出版的平装图书,本书定价:30.00元,页数:240,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《寒柳堂集》精选点评:

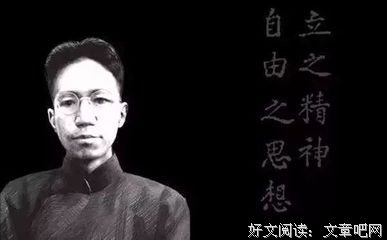

●我簡直要因為陳寅恪瘋狂喜歡再生緣而瘋狂喜歡上陳公了,正是他一生秉持的「獨立之精神,自由之思想。」陳公考證態度之嚴謹能力之強悍蔚為可怕。連陳端生夫家為了迴避科場舞弊大案而篡改的歷史都挖清了,簡直手撕古人的遮羞布。天才少女陳端生用神速日以繼夜地完成了前十六卷,然而當她重新拿起筆來寫第十七卷時卻已歷盡了滄海桑田「悠悠十二年來事,盡在明堂一醉間。」她花了整整一年才寫完第十七卷,從此擱筆。她再也沒有少女時聛睨一切世道的勇氣去支持孟麗君走完她本該走的路了。「搔首呼天欲問天,問天天道可能還。」

●修行38th,论再生缘旁征博引胸中吞吐大荒,气势惊人,然而深觉冗长而乏味,读至末了方知是先生暮年时双目尽盲后自娱之作,内容有限而方法为治学之人不可不效之道,如是之人,如是之学,奈何终身不得安定,不得从容著述一晌耶?论唐高祖称臣突厥事,韦庄秦妇吟校笺与三国志曹冲华佗传与佛教故事皆精妙,最有价值部分为唐高祖称臣突厥一文与末尾所附录之寒柳堂记梦,近代史之珍贵史料与评述,呜呼,越读先生之文越慕先生之广博深邃,斯人之云亡,邦国殄瘁

●十一年七月十八日阅讫于宁乡鲁家桥。

●《论再生缘》

●故无自由之思想,则无优美之文学。

●高楼秋夜灯前泪, 异代春闺梦里词。

●呃,不记得讲的什么了。。。

●静下心来慢慢读,考据派

●收录《论再生缘》

●历史八卦好看,如同胡适一样,以一种大众接受的内容开展学术研究。《论再生缘》是一种学术研究的范式。通俗曲词和历史事件的交融。未定稿是关于家世的,关于《花随人圣庵摭忆》评价出于此篇。将近十年前自己整理的电子版,对于内容有一些记忆,就是晚清人物的名字号地望杂处,手头也无工具书,很难联系。读书拼记忆力是一方面,能融会贯通是另外一方面。

《寒柳堂集》读后感(一):论再生缘

昨天晚上我看了大约10余页,碰到很多不解的段落,希望能以此贴做一个读书记录和其他网友讨论交流的地方。谢谢。

另外插页部分都是黑白老照片,不喜欢配的那张陈寅恪的遗容,感觉挺吓人的。

论再生缘

寅恪少喜读小说,虽至鄙陋者亦取寓目。独弹词七字唱之体则略知其内容大意后,辄弃去不复观览,盖厌恶其繁复冗长也。及长游学四方,从师受天竺希腊之文,读其史诗名著,始知所言宗教哲理,固有远胜吾国弹词七字唱者,然其构章遣词,反复冗长,实与弹词七字唱无甚差异,绝不可以桐城古文义法及江西诗派句律绳之者,而少时厌恶此体小说之意,遂渐减损改易矣。又中岁以后,研治元白长庆体诗,穷其流变,广涉唐五代俗讲之文,于弹词七字唱之体,益复有所心会。衰年病目,废书不观,唯听读小说消日,偶至再生缘一书,深有感于其作者之身世,遂稍稍考证其本末,草成此文。承平豢养,无所用心,忖文章之得失,同窈窕之哀思,聊作无益之事,以遣有涯之生云尔。

关于再生缘前十七卷作者陈端生之事迹,今所能考知者甚少,兹为行文便利故,不拘材料时代先后,节录原文,并附以辨释于后。

再生缘第二十卷第八十回末,有一节续者述前十七卷作者之事迹,最可注意。兹移写于下。至

第一页

《寒柳堂集》读后感(二):《论再生缘》

看《论再生缘》。陈寅恪用的是所谓“大胆假设,小心求证”的方式,也是西方人写论文做研究的方式。他在西方留学多年,这种方法显然是早就掌握了。说这是“西方人写论文做研究的方式”,是因为当初胡适这样提倡时,曾经引起不少风波,如果这是中国学者从来就用的研究方式,就不值得大惊小怪了。

要真正领会陈的研究,恐怕必须是也做同样研究,对史料也有相当了解的人。我们外行只能借此了解一些皮毛,随着他的穿针引线,看他抽丝剥茧,旁征博引,通过考证个人生涯来一步步展示当时的社会政治生活。如果是研究文史的学生,实在可以拿这篇文章做博士研究的论文范文(虽然陈寅恪的学识功底远远不是一个小小博士研究生可以攀比的)。

尽管陈寅恪自称这篇文章只是个人消遣之作,但是行文之中,常可看见这样的文字议论:

“吾人今日观此等礼部规定之具文,苟证以当时八旗军官之实况,即了然于官僚政治,凡所粉饰,多设科条,自衿整饬,不过供干禄求荣者之利用耳。良可叹也”。(《寒柳堂集》34页)

“秋帆身后,其子孙以隧道之文属之兰泉者,非无因也。由是言只,桂生之请兰泉序其祖之诗文集,表面视之,虽颇平常,然察其内容,恐不甚简单。后来汪毕虽逝,而桂生卒由湖北受宰,致位通显,则此一序甚有关系。通习古今事变之君子,不得不于此深为叹息者也。(37页)。

可见他并非仅仅对一部有关风花雪月的小说及其作者感兴趣,全不管其他。而他在文章中竟然插入这样一首自己写的赏花诗,就更是令人惊讶:

回首燕都掌故花,花开花落隔天涯。天涯不是无归意,争奈归期抵死赊。红杏青松画已陈,兴亡遗恨尚如新。山河又送春归去,肠断看花旧日人。(59页)

当初没有人对他这些话穿凿附会,加以讨伐,也是怪事。不过,我觉得他写《论再生缘》是做文史研究,其中抒发的议论是对所研究对象(作品、作者、历史文献、社会、人)的观点和看法,有人说《论再生缘》是借古讽今,那未免过于牵强。

陈寅恪毕竟是史学家,而非文学家,所以这篇著作在讨论《再生缘》的“语言、结构和思想”时就只是寥寥数语,点到为止,并不像做历史研究那样,在纵横两个方向展开比较研究。但是他指出过去人们总认为《再生缘》有很多重复冗繁之处,所以算不上优秀之作,实际上这有失公允。因为荷马史诗这样大家公认的长篇诗作也同样很多重复冗繁之处,这并不影响其真正的价值。在这个方面将《再生缘》与荷马史诗相比,实在是见解非凡,或许研究文学的人可以真的借此论题展开一番比较研究。

同《再生缘》这样的弹词一样,荷马史诗也是“弹唱”给公众听的,但是不同之处在于荷马史诗起源于口述文学,是先有“口述”,再有书面。长诗中诗句的重复出现是当初演唱者帮助自己记忆的一种方式;而《再生缘》却显然是先有书面文字,重复冗繁则似乎没有必要,除非这种重复本身就是当时所有弹词的一种固定形式,作者只是因循惯例而已。

再看郑振铎《中国俗文学史》对《再生缘》的简短评论。看过陈的考证,就知道郑的研究实在粗糙。谈到写作时间,郑只是直接引用了《小说考证续编》的一段文字,说是“婿以科场事,为人牵累谪戍。女士谢膏沐,馔《再生缘》弹词”。甚至还说:“端生写到第九卷时,又因随亲远游而搁笔。”至于已婚女子为什么还要随父亲远游,则没有任何解释。又说“写到十七卷时,她的生活上一定遇到很大刺激,作者的情绪突然地凄楚起来……像这样的情绪在前十六卷中,我们是得不到消息的”。也许她在这时有了难言之隐……。”似乎写前十六卷时丈夫被流放边疆不算“难言之隐”,丝毫不会影响写作情绪似的。

《寒柳堂集》读后感(三):我想去南美洲

「墨西哥」,這是陳寅恪給1932年清華大學中國文學研究所入學考試出的對聯怪題。考諸晚清以降之史事,再證之以陳先生立言的風格及其政治文化的態度,這怪題必有實指,而其指涉的對象我覺得只能是康有為。道理很簡單:晚清以來和墨西哥建立過深刻聯繫的中國名人,只有南海聖人康有為一人而已。

康有為在二十世紀初從美國來到墨西哥游歷大半年,但不只是游歷。他在墨西哥置產投資(據說梁啟超也是股東),還開辦銀行,甚至招集廣東同鄉移民墾殖。其實就是把墨西哥當殖民地經營(他對巴西也有同等企圖)。康有為甚至還主張墨西哥土著乃遠古華人的後裔,本此建立其新殖民的歷史種族根據。直到今天,我還想不出除了康有為之外還有哪個中國人和墨西哥的淵源如此之深。一百年來就只有一個康聖人。

因此,當年答題的考生(多半已經是或即將是所謂「南海聖人再傳或三傳的弟子」),如果其中有一解人,他或她就該懂得陳先生表面上是考對聯,其實他考的是近代學人的事蹟。就算想不到答案,只消在考卷上寫下康南海三字,讓他知道你已找到做為解題關鍵的「今典」,我敢說陳先生還是會給分,少給一點就是了。可惜,就沒這個解人,因為知道這些故事的人根本就不會去考那個研究所。

陳先生沒公布他理想的答案。世傳謎底是「文中子」,我認為這答案十分恰當(而且除文中子外,此聯應是絕對)。王通僭續六經,不避聖人之號,因此被後世譏為妄人。康有為也是因為這類行事作風常挨人罵。古今兩聖人相互輝映,真對得巧。撇下他處而獨挑此等為人詬病之事來連結兩人,這絕非巧合。考諸《寒柳堂記》,可知陳先生祖孫三代對康南海的學說都不表贊同,還認為他給學風世道帶來了壞影響。所以,拿康有為來比文中子,蓋有微諷。

更有趣的是,在疑古的史學語境裡,康有為和王通原本各據一端,康有為是疑古之後聖,王通是被疑古之先聖,現在放到一起串連對照,正如兩鏡相對,夾殺出多重反思的機趣。那諷誡的意思再明顯不過:今人恣意疑古,安知你今人就不會被後世懷疑?如果後人也照康老子疑經之法來懷疑他,甚至照康子疑經之法來懷疑康子之疑經,學術將伊於胡底?因此,拿康有為來比上文中子,正隱約表達出陳先生對康有為以降疑古學風的微辭。

再進一層,拿文中子來對墨西哥,那豈不等於說墨西哥成了康有為的「河汾」之地了嗎?此說乍看之下荒唐可笑,但仔細一想,又令人拍案叫絕。康先生在墨西哥建立殖民地,和王通避地河汾聚眾耕讀,兩邊的根本目的正是相通:消極面是避亂休養,積極面是厚植實力,等待時機重回當軸之地。在保皇會對外的宣傳上,康先生可以大膽放言說墨西哥就是他的河汾續命之所,這對響應南海先生的華僑來說,完全成立。莫說河汾與墨西哥地有華夷之別,事有古今之殊,在南海先生大同的理論下,華夷之別古今之殊直笑談耳。

可惜,二十世紀的文中子跑到墨西哥墾殖的結果,最後還是一切都走了樣,甚至以悲劇收場。姑且不說康先生興業致富的資本其來源去處為何,慘的是數年之後在辛亥革命前幾個月墨西哥也鬧起了民主革命,在革命的動亂中華人聚落遭到屠殺虜掠,康先生的僑民死傷殆盡,殖民計劃就此瓦解冰消。可見得所謂續命河汾,若沒有武力的保障、獨立的財源,必然只是一場天真爛漫,甚至啟人疑竇的迷夢(為什麼陳先生後來會把桃花源和塢堡說到一起,不正是懲於康先生殖民失敗之痛)。陳先生對康夫子殖民老墨之計的粗疏,又是一回譏刺。

不過,以後見之明觀之,陳先生固然可以不甚欣賞康有為的學術,固然可以嘲笑殖民墨西哥之荒唐,但他總該承認康先生給遺民們明確的指出了一條安身立命之道:找一個安適的地方,謀一個清爽的位置,經商致富,傳承家學,而所謂安適之鄉,絕不限於中國,必可包括海外。康先生只是沒找對地方,過於躁進,但不能說他的路子錯了,事實上,他在北美和北歐的據點都選得極佳。

吳雨僧的日記早記載了:陳先生說他覺得而今之世知識份子最佳的謀身之道乃是經商;再從陳先生日後所謂「續命河汾夢已休」之前因後果觀之,我認為他最終還是認同了康有為開出的這條路。只可惜那時他雖心嚮往之,卻已經身不由己。陳先生在康先生百歲誕辰前作詩說「平泉樹石已無根」;他要是像南海先生一樣,又何至有此憾恨!

我甚至認為,從墨西哥這怪題看來,陳先生早在1932年,就可能存在避地河汾之念了,而且他的河汾,可能自始不限於中國,而包括海外。培養人材還在其次,全身遠亂才是當務之急。都是傅斯年吳雨僧把他找回國進了學術圈害的。

最後,我不得不說:康有為真是個不世出的豪傑,一百年後看他,除了佩服,還是佩服。

《寒柳堂集》读后感(四):孤岛陈寅恪

我在想,由胡适而傅斯年而许倬云,由钱穆/杨联陞而余英时而王汎森,由金岳霖而殷海光而张灏/林毓生,由萧公权而汪荣祖,但是在陈寅恪这里,为什么就成了孤例?

《国际先驱导报》曾经有一篇文章(http://www.china.com.cn/weekend/txt/2006-12/29/content_7577719.htm)谈及余英时获得有“人文诺贝尔奖”之称的“克鲁格人文与社会科学终身成就奖”,但在美国史学界境地不无尴尬。文章如下——

美国的中国历史研究中,古典汉学的路数并不发达,而以费正清在哈佛开创的有“新汉学”之称的“中国学”研究为主流,特点是强调运用原始档案、多种语言和社会科学方法来研究“中国问题”,其时段以“晚期中华帝国”以降为主,但又不限于此;其方法为重视社会学、文化人类学、政治学、语言学等对历史研究的推动,从而扩大历史观察的范围;其视角则主要包括国家与社会、社会精英与民众运动、思想学术发展与社会变迁、文化交流与文化影响、经济增长与发展模式等内容,这与欧洲汉学的治史方法不同,但近年来也因欧洲汉学的同方向发展而合流。

而余英时学术的主体内容是对17至18世纪中国思想学术史和近现代直至当代中国思想史及知识分子史的研究——这些研究应属中国学主要关注的时段,但其影响却较为有限。

其一,从学术史的发展来看,余英时的论域和方法很少能在欧美发挥“示来者以轨辙”的作用。细心的读者会发现余英时的研究领域基本上不出其师钱穆的范围,尽管不乏“接着讲”的发展,但举凡清代学术思想史、知识分子史、传统文化的现代观照等都是钱穆治学最有心得之处,从钱穆和杨联陞那里继承的强烈的文化使命感、观察问题的角度和文章的叙述方式,导致余英时的学术往往不能与美国学界共鸣。至于对中国知识分子历史的“情见乎辞”的研究,更不是外国学者能够感同身受的。关于中国思想及知识分子的历史研究,还是列文森、狄百瑞、史华慈、柯文、墨子刻、本杰明·艾尔曼乃至史景迁、杜赞奇的征引频率更高,这里面,有汉学传统,有社会史视角,有后现代理论,和余英时不同路。

我觉得这段话倒颇能映照陈寅恪在解放后的处境。“强烈的文化使命感、观察问题的角度和文章的叙述方式”,“对中国知识分子历史的‘情见乎辞’的研究”,这种史学路数不仅在西方难以得到回应,而且在解放后的中国也是相同的命运。陈寅恪生前好友吴宓曾经说过,毛时代之后,中国即入三无时代:无文化,无道德,无信仰。对于一个为文化所化之历史学家来说,这恐怕是致命的。

凡一种文化值衰落之时,爲此文化所化之人,必感苦痛,其表现此文化之程量愈宏,则其所受之苦痛亦愈甚;迨既达极深之度,殆非出于自杀无以求一己之心安而义尽也。

吾中国文化之定义,具于白虎通三纲六纪之说,其意义爲抽象理想最高之境,犹希腊柏拉图所谓Idea者。若以君臣之纲言之,君爲李煜亦期之以刘秀;以朋友之纪言之,友爲郦寄亦待之以鲍叔。其所殉之道,与所成之仁,均爲抽象理想之通性,而非具体之一人一事。夫纲纪本理想抽象之物,然不能不有所依託,以爲具体表现之用;其所依託以表现者,实为有形之社会制度,而经济制度尤其最要者。故所依託者不变易,则依託者亦得因以保存。

吾国古来亦尝有悖三纲违六纪无父无君之说,如释迦牟尼外来之教者矣,然佛教流传播衍盛昌于中土,而中土曆世遗留纲纪之说,曾不因之以动摇者,其说所依託之社会经济制度未尝根本变迁,故犹能藉之以爲寄命之地也。近数十年来,自道光之季,迄乎今日,社会经济之制度,以外族之侵迫,致剧疾之变迁;纲纪之说,无所依凭,不待外来学说之掊击,而已消沉沦丧于不知觉之间;虽有人焉,强聒而力持,亦终归于不可救疗之局。

盖今日之赤县神州值数千年未有之巨劫奇变,劫尽变穷,则此文化精神所凝聚之人,安得不与之共命而同尽,此观堂先生所以不得不死,遂爲天下后世所极哀而深惜者也。(《王观堂先生挽词序》)

这个“数千年未有之巨劫奇变”,恐怕不仅仅是指当时,而是有相当的未来性。陈寅恪以史家的洞见,预示了历史逻辑发展的最终结果。

余英时在美国的境地,和陈寅恪在新中国的境地,不无相似之处。都备受尊荣,却也都不无孤单。但也有不同,前者是学术气候使然,而后者多少是政治气候使然。

陈寅恪这样的史家之所以是孤岛,是因为他的历史写作是朝向后代而非同代的读者,虽然是被迫的。这就像是曼德尔施塔姆所说的“漂流瓶”。“我的天赋贫乏,我的嗓音不大,但我生活着,我的存在会使这大地上的某人好奇:我的一个遥远的后代,会在我的诗中发现这一存在;也许,我能与他心灵相通,如同我在同辈中找到了朋友,我将在后代中寻觅读者。”曼德尔施塔姆把巴拉丁斯基的诗比喻为航海者密封在漂流瓶里的一封信,虽然没有确切的地址,却有着潜在的接受者,未来的接受者。“以诗证史”,陈在诗句中发现了人的情感、精神内在的历史,同时也把自己的情感和精神隐秘地封进了诗句和学术当中,成了“漂流瓶”,期待后世有心人的拾取。

《寒柳堂集》读后感(五):余英時《陳寅恪先生<論再生緣>書後》

陳寅恪先生《論再生緣》書後

余英時·一九五八年秋於哈佛

近偶自友人處借得海外油印本陳寅恪先生《論再生緣》一書,據所附《校勘表》知原書亦為油印,固未嘗正式出版也。此書流傳情況至為不明,書成年月,遂亦無明確之記載,然稍考書中所附載之詩及案語,則知此書實作於一九五三及一九五四之間,茲請先證明成書年代:

陳先生于《蒙自南湖作》詩中注云:“寅恪案,十六年前作此詩……”是知書成之際上距陳先生在蒙自時已逾十六年,陳先生原執教清華大學,其南遷時間與北大同,據錢穆先生《國史大綱》之《書成自記》云:“二十六年秋……學校南遷……取道香港,轉長沙,至南嶽。又隨校遷滇,路出廣西,借道越南,至昆明。文學院暫設蒙自……則二十七年之四月也。……秋後,學校又遷回昆明。”則陳先生此詩必作於二十七年滯留蒙自之數月間。自二十七年下推十六年為民國四十三年,即西曆一九五四年。又書末附詩兩首之序言有云:“癸巳秋夜,聽讀清乾隆時錢唐才女陳端生所著《再生緣》……”癸巳為一九五三年,蓋陳先生聽讀《再生緣》之時也。今案此書考證甚繁,決非短期內可成之作,陳先生雙目失明,材料之搜集與爬梳,處處須有人為之助力,則所需時日必更長。書中有一處記考證之經過云“寅恪初疑陳端生之夫范某為乾隆時因收藏《顧亭林集》獲罪,議遣戍而被赦免之范起鳳。後又疑為乾隆間才女陳雲貞之夫,以罪遣戍伊犁之范秋塘。搜索研討,終知非是。然以此耗去日力不少,甚可歎,亦可笑也。”可見此書非倉卒可成。今姑推定此書之寫作始於一九五三年秋,而成於一九五四年,雖不中當亦不甚遠也。英時之所以如此齗齗於年代之考定者,固不僅出於對先生考證學之傾慕之忱而故為東施之效顰,而實亦由於成書年代之確定足以反映陳先生撰述之動機及其時代之背景,關係陳先生近數年來身陷大陸之思想狀況者,至大且钜。陳先生云:“寅恪讀《再生緣》,自謂頗能識作者之用心,非泛引杜句,以虛詞讚美也。”今英時草此文亦猶先生之意也!

今按陳先生此書之作蓋具兩重意義,其一為藉考證《再生緣》作者陳端生之身世以寓自傷之意,故一則曰:“偶聽讀《再生緣》,深感陳端生之身世,因草此文。”再則曰:“江都汪中者,有清中葉極負盛名之文士,而又與端生生值同時者也。作《弔馬守真文》,以寓自傷之意……。”其二則為藉《論再生緣》之書而感慨世變,以抒發其對當前之極權統治之深惡痛絕之情,此層則為本文後節所欲三致其意而暫時不能不擱置者也。茲請先申論其感懷身世一點。

陳先生自抗戰初期即患目疾,而當時醫藥條件不佳,一誤再誤,終至雙目失明,以先生之“絕世才華”及其史學造詣之深,又值最能著述之年(病目時大約才過五十),而遽失雙目,其內心之痛苦殆不可以言喻。此種病苦積之既久,自不能不一求傾吐,而《再生緣》作者陳端生之遭遇頗有可以與陳先生相通者,此《論再生緣》一書之所以作也。故《序文》中有云:

衰年病目,廢書不觀,唯聽讀小說消日,偶至《再生緣》一書,深有感于其作者之身世,遂稍稍考證其本末,草成此文。承平豢養,無所用心,忖文章之得失,興窈窕之哀思,聊作無益之事,以遣有涯之生云爾!

夫陳端生為乾隆時寫彈詞之才女,而陳先生則當代隋唐史之權威,前者中年殂歿(陳端生卒時約四十餘),後者壽逾從心;前者生當清代太平鼎盛之日,而後者則遭逢近世離亂之秋,二人身世之不相侔者亦已多矣!今並而論之,果有說耶?英時細繹《論再生緣》一書,知陳先生之所以“深感”於端生者蓋有數事焉:

其一則同為“禪機蚤悟,俗累終牽”,致所欲著述者終不能成。此點但引陳先生原文一節即可以明之:

嗚呼!端生於乾隆三十五年輟寫《再生緣》時,年僅二十歲耳。以端生之才思敏捷,當日亦自謂可以完成此書,絕無疑義。豈知竟為人事俗累所牽,遂不得不中輟。雖後來勉強續成一卷,而決非全璧,遺憾無窮。至若“禪機蚤悟”,俗累終牽,以致暮齒無成,如寅恪今日者,更何足道哉!

此節所以歎息於端生者,句句皆自傷之辭,文顯義明,固不待詳說。然其間猶有可得而深析微辨者,吾人平昔讀陳先生之專著,如《唐代政治史述論稿》、《隋唐制度淵源略論稿》以及近年出版之《元白詩箋證稿》,頗怪其自謙太過,止於稱其著述為“稿”;自今視之,則陳先生之自謙,蓋有由焉!推先生之意,殆欲於晚年融匯其畢生治隋唐史之所得,寫成钜構以勒為定本。以先生之才識“當日亦自謂可以完成此書,絕無疑義。豈知竟為人事俗累所牽,遂不得不中輟。”至於“雖後來勉強續成一卷,而決非全璧,遺憾無窮”者,則自況病目後之著述如《元白詩箋證稿》及在大陸出版之《歷史研究》中所發表之數篇論文也。竊又疑“俗累終牽”之語固不僅指病目之事,而尤在暗示撰述環境之不自由,《元白詩》等稿之續成已頗為勉強。此說雖似太鑿,但若與後文比觀,則不得不謂之信而有徵矣!

其二感於端生之“絕世才華偏薄命”,遂不能自抑其哀思。夫端生之夫以累謫戍,及遇赦歸,未至家而端生已卒,此誠可謂之薄命。至若陳先生則少時以世家子弟遊學四方,歸國後執教清華大學,名滿天下。雖五十以後雙目失明,而學術界固猶拱之若連城之璧。抑更有進者,吾國名史家而目盲者在前有左丘明,在後有錢大昕;辛楣病目已在衰暮,固似視陳先生為差幸;而“左丘失明,厥有國語”,其遭遇較之先生固更有令人同情者在也。今以先生擬之于端生之薄命,得毋不倫之甚邪?雖然,此固先生之所以自許者,陳先生自述其讀《再生緣》之別感中有云:

有清一代乾隆朝最稱承平之世。然陳端生以絕代才華之女子,竟憔悴憂傷而死,身名湮沒,百餘年後其事蹟幾不可考見。江都汪中者,有清中葉極負盛名之文士,而又與端生生值同時者也,作《弔馬守真文》,以寓自傷之意,謂“榮期之樂,幸而為男。”(見《述學·別錄》)今觀端生之遭遇,容甫之言其在當日,信有徵矣。然寅恪所感者,則為端生於《再生緣》第一七卷第六五回中“豈是蚤為今日讖”一語,二十餘年前,“九一八”變起,寅恪時寓燕郊清華園,曾和陶然亭壁間清光緒時女子所題詠丁香花絕句云:“故國遙山入夢青,江關客感到江亭。不須更寫丁香句,轉怕流鶯隔世聽”;“鐘阜徒聞蔣骨青,也無人對泣新亭。南朝舊史皆平話,說與趙家莊裡聽”。詩成數年後,果有蘆溝橋之變。流轉西南,致喪兩目。

又於“北歸端恐待來生”下自注云:“寅恪案,十六年前作此詩,句中竟有端生之名,‘豈是蚤為今日讖’耶!噫!”復云:“自是求醫萬里,乞食多門,務觀趙莊之語,竟‘蚤為今日讖’矣!”觀乎此,則陳先生之所以弔端生之薄命者,亦正所以傷自身之飄零也。其自比於端生,猶別有一旁證焉!陳先生于解釋才女戴佩荃題端生織素圖次韻詩“頗耐西南漸有聲”之句後,進而曰:“然寅恪于此尚不滿足,姑作一大膽而荒謬之假設,讀者姑妄聽之可乎?”此所謂“大膽而荒謬之假設”者,據陳先生云:“頗疑端生亦曾隨父往雲南,佩荃詩所謂‘西南漸有聲’者,即指是言……。”實則端生夫謫不歸,深閨獨怨,當其父赴雲南臨安府同知之任時,攜之同往,藉以稍減其別鳳離鸞之感,此亦情理所可有者,未見其如何特別“大膽而荒謬”之處也。陳先生於此鄭重言之,殆毋因處處以自身之遭遇與端生相比擬,突發現此一特殊相同之點,而不敢自信,遂作是語耶?故後文論《再生緣》中“白芍送臘”、“紅梅迎春”等句,疑與雲南氣候未能相符時,復下一轉語曰:“但寅恪曾游雲南,見舊曆臘盡春回之際,‘百花齊放’(英時案:此括弧系原有,殊為奇特,然亦無以解之也。姑誌之以存疑),頗呈奇觀。或者端生之語實與雲南臨安之節物相符應,亦未可知也。”

其三則感於端生之生不逢辰,故前引文中已有“容甫之言其在當日,信有徵矣”之語,意謂端生以才女而生當“女子無才便是德”之時代中,無怪其遭逢坎坷,抱恨以終也。陳先生於論及《再生緣》之思想時云:“端生此等自由及自尊即獨立之思想,在當日及其後百餘年間,俱足驚世駭俗,自為一般人所非議,……抱如是之理想,生若彼之時代,其遭逢困阨,聲名湮沒,又何足異哉!又何足異哉!”陳先生之所以於端生之不能見容於當世,一再致其歎息者,實以彼自身今日之處境殊有類乎才女之在往昔。故文末有云:“又所至感者,則衰病流離,撰文授學,身雖同於趙莊負鼓之盲翁,事則等於廣州彈絃之瞽女。榮啟期之樂未解其何樂,汪容甫之幸亦不知其何幸也。”合而觀之其意不亦顯然歟?

昔王國維先生自沉之後,陳先生嘗撰有挽詞一篇,其序言中論王先生之死因有云:當一文化變遷之時,凡為此文化所化之人必感痛苦,其承受此文化之量愈閎,則所感之痛苦亦必愈深。今按陳先生本人亦正是深為中國舊文化所化之人。當王觀堂先生死時,彼已有“神州禍亂何時歇,今日吾曹皆苟活”之感觸,則在今日其內心之痛苦,更不言可知矣!《元白詩箋證稿》中有一段極沉痛之文字,而頗易為讀者所忽略,茲迻錄於下,以供參證焉。

縱覽史乘,凡士大夫階級之轉移升降,往往與道德標準及社會風習之變遷有關。當其新舊蛻蟺之間際,常呈一紛紜綜錯之情態,即新道德標準與舊道德標準,新社會風習與舊社會風習並存雜用,各是其是,而互非其非也。斯誠亦事實之無可如何者。雖然,值此道德標準社會風習紛亂變易之時,此轉移升降之士大夫階級之人,有賢不肖拙巧之分別,而其賢者拙者常感受痛苦,終於消滅而後已;其不肖者巧者,則多享受歡樂,往往富貴榮顯,身泰名遂。其故何也!由於善利用或不善利用此兩種以上不同之標準及習俗以應付此環境而已。(頁七八)

吾不知今日中國大陸士大夫階級中由於“善應付此環境”而致“富貴榮顯,身泰名遂”之徒如馮友蘭者讀此等文字後作若何之感想,吾讀此文則似覺眼前有一賢而拙之士大夫階級之人如陳寅恪先生者由於不勝其歷史文化之重負及因之而生之痛苦感,而漸有趨於消逝之象。抑又有進者,今日大陸賢而拙之士大夫“恐止陳先生一人或極少數人而已!”(借用陳先生論端生語)而此一人或少數人又必四顧茫茫,雖欲求一知己而不可得焉。於何徵之?曰:此可由陳先生論端生之妹長生之語知之者也。陳先生之言曰:

觀其於織素圖感傷惓戀,不忘懷端生者如此,可謂非以勢利居心,言行相符者矣!嗚呼!常人在憂患顛沛之中,往往四海無依,六親不認,而繪影閣主人于茫茫天壤間,得此一妹,亦可稍慰歟?

嗚呼!何其言之哀,使人不忍卒讀,以至於如是之深且切耶?雖然,此已不僅為自傷,而實別有觸於世變,即本文之所欲深論者也。陳先生論庾子山與汪彥章文詞之美嘗云:

庾汪兩文之詞藻固甚優美,其不可及之處,實在家國興亡哀痛之情感,於一篇之中,能融化貫澈……。

英時案:吾人若取陳先生論庾汪之文者以論陳先生此書,亦殊無不合之處。習讀陳先生之學術著作者,當深知先生行文向極簡潔,不事枝蔓。獨《論再生緣》一書之體裁與以往之撰述迥異其趣:其中不僅隨處流露家國興亡之感慨如前文所已備舉者,且起首結尾皆以此類感慨為始終。先生治史頗究心於文體,而往往有精美之論,則此書之別成一格必有深心存乎其間,可不待論矣!或者有人焉,以吾說為不足信,而視陳先生之感慨不過抒其一己之哀思。然試以先生所謂“家國興亡哀痛之情感,於一篇之中,能融化貫澈”之旨衡之,當知其必不然也。若進而一察下文所引詩文,則《論再生緣》一書實以寫“興亡遺恨”為主旨,個人之感懷身世,猶其次焉者耳!茲先迻錄其一九五四年春所作之七絕二首於下:

甲午嶺南春暮憶燕京崇效寺牡丹及青松紅杏卷子有作

回首燕都掌故花,花開花落隔天涯。天涯不是無歸意,爭奈歸期抵死賒。(原注:改宋人詞語。)

紅杏青松畫已陳,興亡遺恨尚如新。山河又送春歸去,腸斷看花舊日人。

是知此書之寫“興亡遺恨”,作者固已點出之矣!而尤足以顯出陳先生對極權統治下學術文化狀態之反應者,則為書中論思想自由之文:

吾國昔日善屬文者,常思用古文之法,作駢儷之文。但此種理想能具體實行者,端系乎其人之思想靈活,不為對偶韻律所束縛。六朝及天水一代思想最為自由,故文章亦臻上乘,其駢儷之文遂亦無敵於數千年之間矣。……故此等之文,必思想靈活之人始得為之,非通常工於駢四儷六,而思想不離于方罫之間者,便能操筆成篇也。今觀陳端生《再生緣》第一七卷中自序之文,與《再生緣》續者梁楚生第二十卷中自述之文,兩者之高下優劣立見。其所以致此者,鄙意以為楚生之記誦廣博,雖或勝於端生,而端生之思想自由,則遠過於楚生。撰述長篇之排律駢體,內容繁複,如彈詞之駢體者,苟無靈活自由之思想,以運用貫通於其間,則千言萬語,盡成堆砌之死句,即有真實情感,亦墮世俗之見。……故無自由之思想,則無優美之文學,舉此一例,可概其餘。此易見之真理,世人竟不知之,可謂愚不可及矣。

此節痛斥極權統治者箝制思想,窒息文學之愚昧,誠可謂情見乎辭。夫吾國文學之價值問題,以非屬本篇範圍,茲不置論。然就吾國文學之發展環境言,則雖在上為殘暴之君亦未嘗對文學有何控制駕馭之事,此事實之昭然而無可曲解者。故吾人實可謂中國文學自三百篇以降皆在思想自由之氣氛中成長者也。有清一代最以文字獄著稱,而乾隆一朝尤為酷烈。然試一察當時之文學作品,如南方彈詞之《天雨花》與北方說部之《紅樓夢》,當時稱之為“南花北夢”者,均為吾國文學史上不朽之傑構。而陳先生所擊節稱賞之《再生緣》彈詞亦成於乾隆之世,可知文化統治之鐵腕猶未嘗及于文學也。故陳先生所謂“無自由之思想,則無優美之文學”,固國人所習知之真理。信如是,則陳先生斥之為“愚不可及”之“世人”者,舍今日大陸之極權統治者而外,更復何所指乎?又至可注意者,陳先生此書之撰述,依吾人上文之推定,在一九五三與一九五四年之間。此一期間亦正值國內大舉清算“資產階級文學觀”之前夕。俞平伯之《紅樓夢研究》最初受攻擊之時間為一九五四年之九月,次年五月復有清算胡風之事。(英時按:胡風向中共提出報告,抗議對文學之箝制則早在一九五四年之七月,此亦至可注意之點也。)今陳先生之書是否遲至一九五四年九月尚未殺青,殊無可考。以情理度之或當稍前。(英時按:陳先生書中已引及甲午春暮之詩,則此書之成最早亦當在一九五四年夏季也。)唯攻擊“新紅學”之公開化雖在九月,以中共慣常之作風推之,則其事之醞釀必已早始於數月之前。陳先生在此“山雨欲來”之際,精神上亦必感受極深之苦悶,故於寫此書時遂不覺處處流露其對思想不自由之厭惡之情,而婉轉不能自已。總之,陳先生此節文字實有為之作而非泛論之辭,則可以不待煩言而決者也。

雖然,陳先生固熟讀史乘之人,思想之壓制,文學之摧殘,縱可奏效于一時,亦絕不能行之於久遠。此所以書中論及端生祖父陳句山及其《紫竹山房詩文集》之消沉隱晦,為至可玩味之文也。茲不避繁長而節錄於下:

句山雖主以詩教女子,然深鄙彈詞之體。此老迂腐之見囿於時代,可不深論。所可笑者,端生乘其回杭州之際,暗中偷撰《再生緣》彈詞。逮句山返京時,端生已挾其稿往登州以去,此老不久病沒,遂終身不獲見此奇書矣。即使此老三數年後,猶復健在,孫女輩日侍其側者,而端生亦必不敢使其祖得知其有撰著村姑野媼所惑溺之彈詞之事也。不意人事終變,“天道能還”,(原注:《再生緣》第一七卷第六五回首節云:“問天天道可能還。”)《紫竹山房詩文集》若存若亡,僅束置圖書館之高閣,博雅之目錄學者,或略知其名,而《再生緣》一書,百餘年來吟誦於閨幃繡闥之間,演唱於書攤舞臺之上。近歲以來雖稍衰歇,不如前此之流行,然若一取較其祖之詩文,顯著隱晦,實有天淵之別,斯豈句山當日作才女說,痛斥彈詞之時所能料及者哉!

此番議論,質言之,即少陵所謂“爾曹身與名俱滅,不廢江河萬古流”之意是已,吾人若取此段文字與作者執筆時之思想背景,如上文所已指陳者,會和而觀之,則不唯更能得作者意指之所歸,抑且可以想見此一老史學家之信念之堅為何如也!

抑更有可悲者,近十年來,吾國舊有之藝術,其稍幸者,則或亡其實而猶存其名,其不幸者,則已被視為封建之餘孽,而形跡並滅之矣!如彈詞者即屬於不幸之一類也。故陳先生撰此書時已於彈詞之“衰歇”深致其慨歎。然此一源遠流長之藝術之衰歇,固非先生所忍見者,先生之言曰:

今寅恪殊不自量,奮其譾薄,特草此文,欲使《再生緣》再生,句山老人泉底有知,以為然耶?抑不以為然耶?

夫《再生緣》為吾國舊文化之產物,其中所表達之思想,如女扮男妝、中狀元之類,即在昔日士大夫觀之,已不免於陳腐庸俗之譏,更何論乎今日耶?此類作品若欲流行不衰,其先決之條件厥為產生此種作品之文化環境不變,或即有所改易亦未至根本動搖此文化基礎之境。否則即使無外施之強力,恐亦不能逃於物競天擇之命運也。陳先生畢生寢饋史籍,寧不解此?處今日大陸之境遇,陳先生又豈真能自信其可憑一紙之力使《再生緣》再生歟?此實情理之絕不可通者。今英時不辭譏罵,欲為陳先生強作解人。頗疑陳先生欲使之再生者不徒為《再生緣》之本身,其意得毋尤在於使《再生緣》得以產生及保存之中國文化耶?否則皮之不存,毛將焉附,而陳先生又何獨厚于一《再生緣》哉!果如是,則陳先生一人之所嚮往者亦即吾輩今日流亡海外之士及天下蒼生所日夜焚香祈禱之事也。雖然,吾實不能無疑而更不能無憂。以如此之人心,如此之世局,欲挽漢家十世之阨,吾誠不知何術以致之,此陳先生所以寄望於“人事終變,天道好還”,其志為可悲而其情尤為可憫也。昔宋時女真入汴,悉擄宋室君主後妃宗室以北去,而汪彥章代廢后告天下手書,有“雖舉族有北轅之釁,而敷天同左袒之心”之句,陳先生引之,以為是趙宋四六之文之冠。情在言中,意出絃外,誠先生所謂“古典今事,比擬適切”者也。而吾人唯一可引以自慰者,豈亦在斯乎?豈亦在斯乎?

吾既寫吾讀寅恪先生《論再生緣》之感想竟,茲再錄先生附載于書後之七律數首於下,並略加解說焉:

蒙自南湖作

景物居然似舊京,荷花海子憶昇平。橋頭鬢影還明滅,樓外笙歌雜醉醒。南渡自應思往事,北歸端恐待來生。黃河難塞黃金盡,日暮人間幾萬程。

昆明翠湖書所見

照影橋邊駐小車,新妝依約想京華。短圍貂褶稱腰細,密卷螺雲映額斜。赤縣塵昏人換世,翠湖春好燕移家。昆明殘劫灰飛盡,聊與胡僧話落花。

詠成都華西壩

茂草方場廣陌通,小渠高柳思無窮。雷車乍過浮香霧,電笑微聞送遠風。酒醉不妨胡舞亂,花羞翻訝漢妝紅。誰知萬國同歡地,卻在山河破碎中。

乙酉冬夜臥病英倫醫院,聽人讀熊式一君著英文小說名“天橋”者,中述光緒戊戌李提摩太上書事。憶壬寅春隨先兄師曾等東遊日本,遇李教士于上海。教士作華語曰:“君等世家子弟,能東遊,甚善。”故詩中及之,非敢以烏衣故事自況也。

沉沉夜漏絕塵譁,聽讀佉盧百感加。故國華胥猶記夢,舊時王謝早無家。文章瀛海娛衰病,消息神州競鼓笳。萬里乾坤迷去住,詞人終古泣天涯。

丙戌春以治目疾無效,將離倫敦返國暫居江寧,感賦。

金粉南朝是舊游,徐妃半面足風流。蒼天已死三千歲,青骨成神二十秋。去國欲枯雙目淚,浮家虛說五湖舟。英倫燈火高樓夜,傷別傷春更白頭。

癸巳秋夜,聽讀清乾隆時錢唐才女陳端生所著《再生緣》第一七卷第六五回中“惟是此書知者久,浙江一省遍相傳。髫年戲筆殊堪笑,反勝那,淪落文章不值錢”之語,及陳文述《西泠閨詠》第一五卷繪影閣詠家□□詩,“從古才人易淪謫,悔教夫婿覓封侯”之句,感賦二律。

地變天荒總未知,獨聽鳳紙寫相思。高樓秋夜燈前淚,異代春閨夢裡詞。絕世才華偏命薄,戍邊離恨更歸遲。文章我自甘淪落,不覓封侯但覓詩。

一卷悲吟墨尚新,當時恩怨久成塵。上清自昔傷淪謫,下里何人喻苦辛。彤管聲名終寂寂,青丘金鼓又振振。(原注:《再生緣》敘朝鮮戰事。)論詩我亦彈詞體,(原注:寅恪昔年撰《王觀堂先生挽詞》,述清代光宣以來事,論者比之於七字唱也。)悵望千秋淚濕巾。

英時案:陳先生以上七律七首,起自民國二十七年,即西曆一九三八年,迄於癸巳,即西曆一九五三年,在時間上恰包括自抗戰發生至中共興起一段時間。若就此一段歷史之發展階段言,則前三首寫抗戰時之景象,中二首書國共內戰時羈旅國外之感慨,最後二首蓋透露身居中共統治下之心境也。七首之詩,安排如此,此正陳先生所謂“家國興亡哀痛之情感,於一篇之中,能融化貫澈”者,亦《桃花扇》“離合之情,興亡之感,融洽一處,細細歸結,最散最整,最幻最實,最曲迂,最直截”之意也。故此七首之詩者,分而讀之則詩,合而觀之直是當代之史耳!至於詞意之纏綿悱惻,低迴不盡,讀者自能知之,不待更添蛇足矣!又陳先生屢引端生“蚤為今日讖”之語,以證其“趙莊負鼓”之言不幸而驗,驟視之,則似書中所附諸詩果皆所以寄一己之感慨者。然細按以上七首詩中之文義,幾無一句不寓傷時之意。是知“蚤為今日讖”者,蓋謂此一“地變天荒”之結局已早在預料之中;觀夫蒙自、昆明、成都三首,則作者之意固已顯然可見。感懷身世即所以憑弔興亡,斯又其證也!