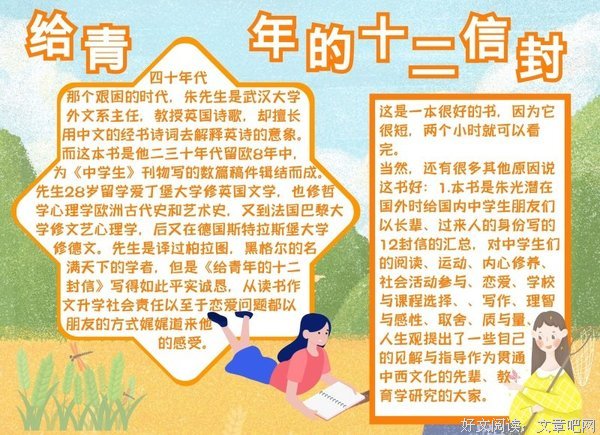

《给青年的十二封信》是一本由朱光潜著作,安徽教育出版社出版的93图书,本书定价:10.00元,页数:1999-1,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《给青年的十二封信》精选点评:

●时光历练过的经典

●可媲美里尔克的《至一个青年诗人的十封信》。

●看得我那个激动啊。说得太好了

●浮躁时读,迷茫时读,倦怠时读

●谆谆教诲,虽然本是写给中学生的,但对当下二三十岁的年轻人也是大有裨益啊!

●看了其中的几篇 感觉还行啊 但我现在读这书似乎有点迟了

●好书不在字数的多少

●《谈摆脱》真是直戳心脏!!!

●2010-07-12;一般。大概是年代太久远了吧。

●这是一本写给比我年青很多的人的书,但是大叔我却获益良多且觉得应该多读几遍,所以五星荐之

《给青年的十二封信》读后感(一):整体

1. 年轻时没有养成一些健康积极的嗜好,比如读书,老了麻木了,就不易养成了,离开学校,闲暇时间极有可能被恶习所引诱。

2. 人生的意义由动中处,不动就不会向前推进。感觉抑郁不畅快时更要动。

3. 静与闲不同,于是当的充实中得静,是大彻悟,是静趣,而闲则会生扰。

4. 老庄流俗化以后,乃为白云观静坐骗童子的道士。

易学流俗化以后,乃为街头摆摊卖卦的江湖客。

佛学流俗化以后,乃为祈才求子的三姑六婆和秃头费脑的春和尚。

5. 在求“专”的路上,自然而然就会“广博”起来,因为事物相互联系,没有任何学科是绝对“专”,但也不能没有中轴的广,所以以“专”为出发点延伸,有广度,才有深度。

6. 离开情感,音乐只是空气的震动。

7. 外国人问理的道德,中国人问心的道德

8. 人生有两种情况:有时,我看别人装腔作势,有时我自己不得不装腔作势。

《给青年的十二封信》读后感(二):所谓领略,就是在生活中寻出趣味

1、谈作文

在艺术田地里比在道德田地里,我们尤其要讲良心。稍有苟且,便不忠实。听说印度的甘地主办一份报纸,每逢作文之先,必斋戒静坐沉思一夜然后动笔。我们以文字骗饭吃的人们对此能不愧死么?

(想起读研的时候遇到一位老师,每次上课都必沐浴更衣,上课推荐书,也必会从家里把四五本实体书带到课堂向我们推荐)

2、谈升学与选课

我时常想,做学问,做事业,在人生中都只能算是第二桩事。人生第一桩事是生活。我所谓“生活”是“享受”,是“领略”,是“培养生机”。假若为学问为事业而忘却生活,那种学问事业在人生中便失其真正意义与价值。因此,我们不应该把自己看作社会的机械。一味迎合社会需要而不顾自己兴趣的人,就没有明白这个简单的道理。

3、谈静

同一美颜,同一和声,而各个人所见到的美与和的程度又随天资境遇而不同。比方街上有一个乞丐,我只能见到他的蓬头垢面,觉得他很讨嫌,你见他便发慈悲心,给他一个铜子,旁人见到他也许立刻发下宏愿,要打翻社会制度。这几个人反应不同,都由于感受力有强有弱。

世间天才之所以成为天才,固然由于具有伟大的创造力,而他的感受之力也分外比一般人强烈。世界上最快活的人不仅是最活动的人,也是最能领略的人。所谓领略,就是在生活中寻出趣味。

《给青年的十二封信》读后感(三):给青年的十二封信(96版)

《给青年的十二封信》96版本

——朱光潜

读这本书挺意外:百度搜一个名词竟然找到这本书,逐几天之内读完。本以为是一个教育理论的学院派文路,却发现很多很多感同身受的经历和想法,渐渐开始喜欢!

这本书的合集是作者在外留学期间所写给国内青年的信,那个时候作者20多岁也不大。很多道理或许我现在都不明白,但作者的大部分观点我很赞同。青年是一个国家的未来,如何教育青年?如何让青年们自己成长为参天大树?如何使未来更加明晰?作者给初中以上文化的人很多思考的方向和建议,我觉得那个时候的人“位卑未敢忘国忧”,而现在关心国家大事的人大部分都被打上“左倾”、“愤青”、“垮掉的一代”……等等不敢入耳的词汇,你再多的建议都会被“管好你自己吧”等奚落语句而结束。一个世纪过去了,曾经的爱国现在已经变成误国了,曾经的崇拜变成现在的侮辱,曾经的小姐变成了现在的妓女……时代在编变,岁月在变,人在变……谁没有变?

按照现在流行的说法,上个世纪的80后创造了今天的新中国!而想象我们这80后,有什么创造能让世界的脚步加快或减慢?有什么能力让曾经的荣耀发扬光大?又有什么期许使明天看起来不落单?或许,青年的路有很长,但人生关键的几步是否在一个正确的坐标系内游走,很重要!朱光潜在《给青年的十二封信》给了我一些学习、生活和爱国、名族、荣耀、自由、未来等等概念新的理解和认识,也从他们那个年代的语言中感受到了一些永恒的道理,我想这些是一个智者留给时代最伟大的财富!

这十二封信对一些问题有很好的指引,不管你读书与否,工作职位高低,社会地位悬殊…都能从这些信件中找到自己思考问题的思路和方向。或许,这也是我当时一眼查到这本书就想看的原因了。很早听俞敏洪老师说"不读朱光潜的《西方美学史》不算读大学"言论,但至今还没有静下心去读读朱光潜老师的这本中国美学奠基大师的出版物,很是过意不去。不管怎么样,书会去读,一定会去读的——不管我能否理解朱光潜老师对美的定义和看法、观点。

《给青年的十二封信》读后感(四):书摘+最后一段后感

边阅读、边写作是一个很好的学习方法,这样学习比较容易消化,容易深入些。

一、谈读书

你每天真抽不出一点钟或半点钟的功夫么?你长大一岁,你感觉兴味的敏锐力便迟钝一分,兴味要在青年时设法培养,过了正常时节,便会萎谢。兴趣要逍遥自在地不受约束地发展,所以为培养读书兴趣起见,应该从读课外书入手。

至于读什么书,向相关专业发展有所成的人求教。关于读书方法,凡值得读的书至少须读两遍。第一遍快读,着眼全篇大旨和特色,第二遍须慢读,须以批判态度度量书的内容。第一本书,须笔记纲要和精彩的地方和你自己的意见,记笔记不特可以帮助你记忆,而且可以逼得你仔细,刺激你思考。

二、谈动

人生在于运动,动可使愁通畅,消散,泄与郁。闲愁,闲人大半易于发愁,就因为闲时生机静止而不舒畅。发愁时并不一定要著书,读几篇哀歌,听一幕悲剧,借酒浇愁,也可以大畅胸怀,从前我很疑惑何以剧情愈悲而读之愈觉其快意,近来才悟得这个泄与郁的道理。

三、谈静

看到街上乞丐,每个人所思均不同,皆因个人感受力有强有弱。在忙里偶然偷闲,闹中偶然觅静,于身于心,都大有裨益,在静中领略些趣味。

四、谈中学生与社会运动

学校与社会绝缘,教育与生活绝缘,在学理上就说不通。天下有道,则庶民不议。救国读书都不可偏废。别人不管,我自己只能做小事,大事小事都要人去做,我不敢说别人做的不如我做的重要,但别人如果定要拉我丢开这些末节去谈革命,我只能敬谢不敏。

五、谈十字街头

昨日的殉道者,今日或称为市场偶像,而真纯面目便不免因之污损了。十字街头握有最大权威的是习俗,习俗有两种,一种为传说,一种为时尚。从历史看,社会的进化都是靠着几个站在十字街头而能向十字街头宣战的人。强者狂然叫嚣,弱者随声附和,旧者盲从传说,新者盲从时尚,相习成风,每况愈下。我们要自由伸张自我,不要汨没在十字街头的影响里头。

六、谈多元宇宙

分道德的宇宙标准,科学的宇宙标准,美术的宇宙标准等。一件事情处在一种宇宙中就用此种宇宙标准来衡量对错,若用另一种宇宙标准来衡量对错则是万万不能。恋爱是至上的,是神圣的,所以也是最难遭遇的,恋爱是人格的交感共鸣,所以恋爱真纯的程度以人格高下为准。我愿青年应该懂得恋爱神圣,我却不愿青年在血气未定的时候,去盲目假恋爱之名寻求泄欲。

七、谈升学与选课

我们求学最难得的是诚恳的良师与和爱的益友,所以选校应该以有无诚恳、和爱的空气为准。“学以致用”本不生一种坏的主张,但不要为社会需要而忘却自己,在选课时,旁的问题都可以丢开,只要问:“这门功课合我胃口么?”做学问,做事业,在人生中都只能算是第二桩事,人生第一桩事是生活。学问这件事,要先博大而后能精深。

八、谈作文

在一切艺术里,天资和人力都不可偏废。多练,多改。多读,多写不可偏废。

九、谈情与理

我们的生活应该受理智还是感情支配?规范和事实。

十、谈摆脱

摆脱不开,便是人生悲剧的起源。凡悲剧都生于两理想的冲突,悲剧之发生就在既不肯舍鱼,又不肯舍熊掌,只在那儿垂涎打算盘。

十一、谈在卢佛尔宫所得的一个感想

困难日益少,而人类也愈把事情看得太容易,做一件事不免愈轻浮粗率,而坚苦卓绝的成就也便日益稀罕。

十二、谈人生与我

我有两种看待人生的方法,第一种,我把我自己摆在前台,和世界一切人和物在一块玩把戏;第二种,我把我自己摆在后台,袖手看旁人在那儿装腔作势。

附录一 无言之美

拿美术来表现思想和情感,与其尽量流露,不如稍有含蓄;与其吐肚子把一切都说出来,不如留一大部分让欣赏者自己去理会。因为在欣赏者的头脑里所生的印象和美感,有含蓄比较尽量流露的还要更加深刻。换句话说,说出来的越少,留着不说的越多,所引起的美感就越大越深越真切。

美术是帮我们超现实而求安慰于理想境界的。美术作品之所以美,就美在他能够给我们很好的理想境界。美术作品之所以美,不是只美在已表现的一部分,尤其是美在未表现而含蓄无穷的一大部分,这就是本文所谓无言之美。世界最深切的莫如男女爱情。我们所居的世界是最完美的,就因为他是最不完美的。因为若件件都尽善尽美了,自然没有希望发生,更没有努力奋斗的必要。人生最可乐的就是活动所生的感觉,就是奋斗成功而得的快慰。世界既完美,我们如何能尝创造成功的快慰?这个世界之所以美满,就在有缺陷,就在有希望的机会。这种可能而未能的状况就是无言之美。世间有许多奥妙,要留着不说出;世间有许多理想,也应该留着不实现。因为实现以后,跟着“我知道了”的快慰便是“原来不过如是”的失望。“此中有真意,欲辨已忘言”。

附录二 悼夏孟刚

以出世的精神,做入世的事业。绝世与绝我。

后感:语言略生涩,夹杂民国时代的半白文字,语句也不似当今习惯。或许因为朱光潜为美学大家,本书读起来带点哲学意味,有几处显难懂。亦或许我缺乏艺术细胞,所谓蒙娜丽莎能看多久,能看出希腊、罗马和中世纪的特殊,能窥透人世的欢爱和人世的罪孽,想来这种境界离我太远,若是一副人物众多,内容丰富的画要如此理解倒也不难,但只是一副人物画像要理解出如此多的内涵恐太难,或许这就是朱大师所言的“无言之美?”由小及大吗?作者从几个方面论述了当代青年的困惑及缺失,主要教导我们应从怎样的宏观角度去观看问题,有多元宇宙观,有动静结合,有不可偏废,有自我意志决定等等,不似洛克菲勒三十八封信一般从实际生活教导我们如何处事保持习惯这么简明易懂易做。本书中间夹杂着美学与哲学观点,让我们的思维更可以大开大合,虽然读起来略显枯燥,但是所用观点和角度还是值得我们去细细思考一番。引用本书一个观点,个人艺术水平不同,导致有的人读起来如醍醐灌顶,有的读起来懵懵懂懂,有的读起来过目便忘,所以也不辨书是好是坏,只说鉴赏水平各有不同,于我来看,或许是本人水平略有不足不适宜谈太深邃的知识。

《给青年的十二封信》读后感(五):《给青年的十二封信》章节信函总结

朱光潜拥有古文和白话文的学习经验,拥有中学和西学的背景,有一定的人生经历,又不至于陈腐古板,所写的这本书确实是青年读者的良师益友。整本书的文字非常隽永,作者似乎在用一个学长或者青年的中学教师的身份在和读者交流,可读性很强,又不会落于欠缺思考。虽然经历了社会变化,但是其中许多思考和劝解依然完全适应当下的社会。在青年的学习和生活中有很好的借鉴作用,应该时时阅读,必定每每有新的感悟!

以下为整本书的章节总结,基于本书都是由信件组成的,这里保留第一人称的说法,倍觉亲切。

序:书的出发点是劝年轻人眼光深沉,从根本上做工夫,要顾到自己,勿随了世俗功利。用这态度谈读书,谈作文,谈恋爱,谈社会运动,谈升学选课等等。

一、谈读书

课外读书不在于有无时间,而在于决心,尤其要紧的是养成读书的习惯。青年时培养的兴趣可以使趣味终身受益,青年时养成的读书习惯也可以坚定意志。平时有学业和工作的书籍,但是仍需要课外书籍开拓视野,培养爱好。书的量大,质又良莠不齐,有必要选择性的阅读。虽然没有说新书都不可读,但真正值得读的书不多。诗集读得再多总需要读《国风》《古诗十九首》,哲学书读得再多总需要读柏拉图的《理想国》。青年往往没有所谓必读书之定数,很多人拟书单常满是自己熟悉的领域和喜爱的书,但是每位受众是不同的,抉择要靠自己。我认为初中前应多读想像类文学,高中以后才应该读含有学理的文字,以避免中国人常有的少年老成。提两个读书的方法:1.值得阅读的书要读两遍,第一遍快读,了解全文的主旨和特色,第二遍慢读,批评衡量书的内容。 2.纲要做笔记,精彩处写意见,书写加工可以帮助记忆刺激思考。

我爱读的书:

在中国书里,我最喜欢《国风》、《庄子》、《楚辞》、《史记》、《古诗源》、《文选》中的书笺、《世说新语》、《陶渊明集》、《李太白集》、《花间集》、张惠言的《词选》、《红楼梦》等。在外国书里,我最喜欢济慈(Keats)、雪莱(Shelly)、柯尔律冶(Colerdge)、布朗宁(Browning)诸人的诗集,索福克勒斯(Sophocles)的七悲剧,莎士比亚的《哈姆雷特》(Shakespeare: Hamlet)、《李尔王》(King Lear)和《奥瑟罗》(Othello),歌德的《浮士德》(Goethe:Fasuts),易卜生(Ibsen)的戏剧集,屠格涅夫的(Turgenef)《处女地》(Virgin Soil)和《父与子》(Fathers and Children),陀思妥耶夫斯基的《罪与罚》(Dostoyevesky: Crime and Punishment),福楼拜的《包法利夫人》(Flaubert: Madame Bovary),莫泊桑(Maupassant)的小说集,小泉八云(Lafcadio Hearn)关于日本的著作等。

二、谈动

作为一个青年,颓唐沮丧很令人担心,但其实也是很难避免的。长辈常说年轻人“应该”富有朝气,你只需把这“应该”的话当耳旁风。人是属于自然的,也该顺应自然。可知愈是舒畅愈富生机,愈是闲闷愈是郁结。年轻人不如打网球,弹钢琴,种花草,就是谈笑,跑跳也可以发泄很多不快,带来很多美好。

三、谈静

接上一篇,人生真理,一半得之于活动,一半得之于感受。对于事物的意见不同,与人的感受有关。天才除了创造力,也与强烈的感受有关。可以领略趣味的人,也不至于岑寂了。内心似一个空间,倒不必逃避现实,而是维持一个清净的心,也就可以为内心留出更多品位的空间。除了培养品位,静的修养也可以让人处变不惊,或是在与人的交往中感悟更多内心世界。

四、谈中学生与社会运动

有宣传青年务必革命的,有勒令学生不可参与运动的。主张者颇多,均为了自己的利益。话说文人相轻,立场不同者亦无不互为鄙薄得。然事之成立,没有可偏颇前行的。蔡子民说:“读书不忘救国,救国不忘读书”是良言。“夫人必自侮之,而后人侮之”,社会运动常流于大体和空谈,我们应该自上而下的认识自己的家丑,从自己处落实处。亦要做到民间去,学生须丢开架子,勿论清高。

五、谈十字街头

让学术贴近现实生活是走向十字街头,让学术的力量播撒到民众中也是走向十字街头。但是另一方面,学术走出象牙之塔到了十字街头之后,往往流于俗化(vulgarized )。十字街头上握有的最大权威是习俗。守旧是习俗,趋新也是习俗,若盲从附和,不假思索,无论新旧,亦皆是荼毒。习俗对于维持社会安宁价值很大,但维持安宁不是社会的唯一目的,为了使社会翻新,习俗有时时打破的必要。我们社会需要站在十字街头向它宣战的人,我们从来不缺少维持习俗的人,可打破习俗却是一件难事。朋友,当你站在十字街头周围满是肤浅顽劣虚伪酷毒,不要妥协,不要堕落。

六、谈多元宇宙

人生有多面,它们各自有特殊的价值标准,可以把它们称为一种宇宙。宇宙的价值有其独立性,无法相互衡量。社会上最看重的莫过于道德宇宙。在科学的宇宙里,已经有很多人触犯当时道德宇宙的禁条了。美术的宇宙也是独立的,无关道德。恋爱的宇宙也应是独立的。在道德宇宙中基于延绵种族的观点“应该”恋爱,但在恋爱的宇宙中恋爱是至上的、神圣的、纯真的。在恋爱中,身家财产学业名誉道德等观念每渗入一分,恋爱的纯真程度就少了一分。

七、谈升学与选课

在选校上,应避免自古袭来的“资格迷”,只把文凭当作混事做的敲门砖。求学最难得最有益的是诚恳的良师与爱的益友,若有这样的空气,便无所谓大学。在选科选课上,往往容易跟随社会中的显学。“学以致用”本不是一件坏主张,只是人的禀赋兴趣却都不同。我认为,做学问做事业实是第二桩事,第一桩事是“生活”,是“享受”、“领略”、“培养生机”,所以我不赞成早谈专门,早走狭路。并非反对职业教育,而是应有宽大的自由教育为根基。不专则不精固是对的,可不广也不能够专。西方很多大家的学力之广是可知的。若不能广泛学习,怎敢妄言专业呢?侈谈高远,稳打根基,自然也须适应精力。

八、谈作文

我生平最大的憾事是幼时薄视艺事,现在与美术和艺术都一无所长。其次,我极羡慕他人做得好文章,所以也要劝年轻的好朋友多练习文章。在一切艺术里天资和人力都不可偏废,托尔斯泰不厌其烦地誊改,小泉八云每过二三日就誊改一次文章,大家都看到文字优美,却不知他们勤谨的态度。学文如学画,既可以临帖,又可以写生,亦不可偏废。现多推崇新小说和白话诗文,实读经和古诗文不可废弛,因新旧并无分别。很多领域要求学生作议论文,但应从描写文和记叙文入手,这两种文做好了,议论文是很容易办的。

九、谈情与理

我们的生活应该受理智支配还是应该受感情支配?不同看法的人都抛出了激烈的讨论。科学家在讨论事理时,对于规范与事实辨别极严,是为以事实推出规范,不可虚谈。此事上应从事实考虑生活是否可以完全受理性支配。心理学上的一个倾向是,行为的源动力是本能与情绪,快感与痛感发于之后,则理智迟滞。第二个倾向是弗洛伊德得心比之于大海,隐意识潜于水面左右着人的行为,理智难以驾驭感情,只能在事情发端后寻一些理由。由是,我们知道讨论的事实是生活不能完全受理智支配。再第一,理智的生活很狭隘,在于它摒弃了情感的艺术:美术、宗教、爱情等等。第二,理智的生活很狭隘,在于它是刻薄恩寡,缺乏激情和侠义的。人类若全然信任理智,而道德必流为下品。有人说孝只是一种义务,然则养与孝就成为了一种报酬。实养与孝是情感所获,难以其理。宋儒注仁义二字“仁者心之德,义者事之宜”备焉。

十、谈摆脱

黑格尔以为凡悲剧都生于两理想的冲突,其实人生亦复如是。人生的悲剧更在于站在歧路上只徘徊顾虑,既不肯舍,便无所取。认定一个目标,便专心致志,走向那里,其余一切都置之度外,这是成功的秘诀,也是免除烦恼的秘诀。斯蒂文森论文,说文章之术在知遗漏(the art of omitting),生活诚如是。

十一、谈卢浮宫所得的一个感想

回望过去与如今又深又广的鸿沟,我们能看到现在的进步,可是在这飞跃的效率外,还应该有其他标准可估定的价值。最高品估定价值的标准一定要看重人的成分(humanelement)。除了产品生产的机械和高效,我们希望作品能慰情,能为作者的力量气魄的结晶,能表现理想与希望。甚至不要只看成败,还要问背后的努力,是否为高尚理想与伟大人格之表现。青年行事,亦不必只为“效率”之价值。

十二、谈人生与我

我待我的方法,是将我拟作草木虫鱼的侪辈,在和风甘露中,在严暑寒冬中,只以活着为活着。这并不悲观,看春园万艳齐发,冬河凝霜积雪,却比叫苦的世人有生机多了。我待世人的方法,亦如我见鸟雀营巢,蚁卵勾穴。对着纷纭扰攘,悲欢离合,也甚有趣味。悲剧尤使人动魄,世界完美之处便在于它的不完美,有缺陷方才有可能。

附一、无言之美

一切艺术作品的追求尽量表现,非为不能,而也不必。绘画异处见意,文学白处见意,音乐微处见意,戏剧停处见意,雕刻留处见意,俱此也。美术的使命是超现实慰于理想,所以除美术表现的对现实的改造,其未表现处更留观者去玩味。因此诗词言微而表现力大于散文,需着眼也。爱情之美亦往往于无言处透辟,而于道破如蔗渣滓。世界之美在于不美,缺憾处可能性才最大。

附二、悼夏孟刚

愚者混沌,倒觉得庸庸多厚福。湛思慧解之人常不免苦多乐少,而悲者无外乎绝世绝我两法。绝世而不绝我者,有玩世游戏的,也有逃世修僧的,然而牵绊未绝,不免忧虑偶至,自杀虽决绝彻底亦是此类。绝我而不绝世者,诚舍自我之苦痛,以求世界之改造,释迦摩尼“以出世的精神,做入世的事业”便是此意,却为后世贻误。