17年间,我远离故乡。琐事缠身,从她故去,我回家扫墓的次数掰掰指头就数得过来。常常在某个瞬间,也许是在洗碗时凭窗远眺,瞥见湖边的柳树已经发出嫩芽的时候;也许是小娃儿顽皮,跑到我怀里,忽然说出一句俏皮的话,我们哈哈大笑的时候;也许是一家人环坐桌旁,轻轻端起一杯清茶的时候,我就会情不自禁的想起母亲。

每到清明,最是思念母亲。现在不允许烧纸钱了,唯有以鲜花纪念,在她的遗像前插上一株含苞待放的百合或是一束粉红相间的康乃馨,有时是淡绿或是素白的菊花,心里默默的祈祷一番。

多少惆怅,多少思念,萦绕心间。

童年时候,清明节对于孩子来讲,还完全没有“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂”的感觉和概念。

学校组织大家排队去烈士陵园扫墓,去的时候,谁也不敢说话,都是一脸肃穆的表情。

及待扫墓结束,我们便成群结队的返回家来。路上可玩的东西很多,一般都是不约而同的从书包里掏出各式各样家里给蒸的“面燕”,剪剪的尾巴,圆润的脑袋,高粱米做的惟妙惟肖的眼睛,比比谁的更像真燕子。然后再把“面燕”掰开,分享给小伙伴并评判一下谁家做的味道最好,最甜。

然后就是“碰蛋”比赛。每个人都拿出自己的鸡蛋,找到尖的那头,与小伙伴的鸡蛋互碰,没破的一方算赢。

一路走,一路玩,一路吃。等到回家的时候,已经近午,肚子绝不是那么饿,但是在走进家门的那一刻,袅袅的蒸汽从灶间的屋檐下缥缈而出,像一层由浓及淡的纱,缓缓融入清澈湛蓝的天空里。我知道,母亲又在蒸包子了。

桌上早已摆上洗好的大葱和自家腌的黄豆酱。我比较喜欢吃葱白,脆生,而且有一股甜甜的辣,伴着香醇微咸的豆酱,吃到嘴里,非常爽口。坐在灶间的小马扎上,我一边嚼着蘸酱的葱白,一边跟母亲讲着上午去扫墓路上发生的事情,谁在扫墓时做小动作啦,谁的鸡蛋被撞碎了一堆要吃上一个星期啦,下午要去学校打扫卫生啦。母亲饶有兴味的听着,时不时笑着看我一眼。

包子终于出锅了,还有点烫手,可是我已经迫不及待的掰开,金黄色的豆瓣,白生生的豆芽,因为高温已经变得软糯,带着酱香的五花肉,闪烁着晶亮的光泽,和刚出锅的浓郁的小麦香气,直冲入人的鼻子。“好香啊!” 我深吸一口气,咬上一大口包子,奇妙的味道在霎那间充满了整个口腔,每个味蕾仿佛都在欢呼,雀跃,等不及咽下我就赶紧再去咬第二口。“慢点吃, 别烫着….”母亲笑着对我说,“还有很多….”

“慢慢吃,别烫着….” 恍如昨日,再闻故人声却只能在梦中。

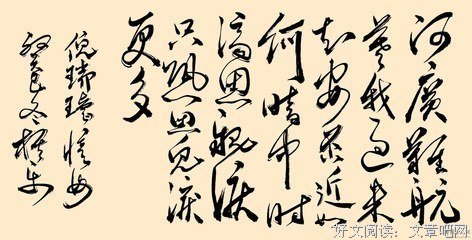

人生,只似风前絮,欢也零星,悲也零星,都作连江点点萍,只闻孤鸿三两声。