《伊凡·伊里奇之死》是一部由Aleksandr Kaidanovsky执导,Valeri Priyomykhov / Alisa Frejndlikh / Vytautas P主演的一部剧情类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的影评,希望对大家能有帮助。

《伊凡·伊里奇之死》影评(一):生死

有宇宙般结构的托尔斯泰的原作没能看完。不过,对于改编的电影,还是应该读完小说。

没弄明白开始的那个男人是谁。像是在讲对死亡的恐惧~~是托尔斯泰吗?前面一部分拍的好间离啊……

一开始把导演和另一位老塔的御用演员搞混了,以为是索洛尼岑,还在想难道是导演癌症之前的亲身感受拍出来了吗?

片子的光和影调控制的真好!有很多灯的使用真漂亮。孩子在床上,窗帘缝有光照着孩子脸。镜头拉开,窗外亮起强光。镜头继续拉,有个女人坐在桌子边,一个小孩的木马在脚边……

之前所有的痛苦和折磨在最后死去开门那一刹那释放出来。那个镜头太激动了……不过最后又加上的一段两个男人在尸体边的谈话也有点~~怎么说呢,感觉不太明白。最后的尾声是做什么用的?看来还是得读完原著啊。

活着就是为了死去……

不过这位导演也是不到50岁就去世了……

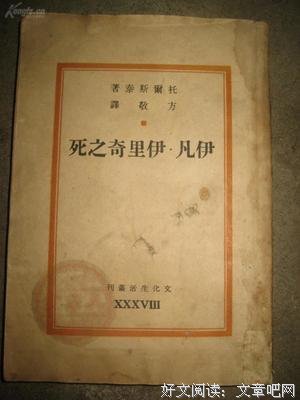

《伊凡·伊里奇之死》影评(二):《伊凡•伊里奇之死》是托尔斯泰晚年一部重要的代表作

《伊凡•伊里奇之死》是托尔斯泰晚年一部重要的代表作。作品一经发表就引起强烈反响,法国作家莫泊桑深深为之折服,曾经感叹说:“我看到,我的全部创作活动都算不上什么,我的整整十卷作品分文不值。”纵观古今,文学中从不缺乏对死亡的描绘。但在19世纪之前文学中的死大都为的是某种“崇高”:祖国、民族、信仰、自由、爱情……可以将这种死归为古典的死,因为这其中的人其实是作为“类”而存在的人,所以往往“死得其所”。同时,对死亡的描绘是外在的,是他人眼中的死。然而,人作为个体与群体的双重存在,死对他而言还有另一面:死亡是每个人的生命存在中最内在、最本己的体验,是无可替代、无从借鉴、无法逃避,甚至无力言说的。现代文学大都描写个体的人面对死亡时的孤独、无奈、虚无、荒诞感,这可以称其为现代的死,这种描绘往往是内在的,濒死者的感受。《伊凡•伊里奇之死》正是一部处于古典和现代之间的表现死亡主题的伟大作品。小说开篇从旁观者的角度描绘了普通人对死的回避:每个人想的都是伊凡•伊里奇死后能够获得的好处,每个人都认为“死”是一件与己无关的事,甚至包括伊凡•伊里奇最好的朋友,他的妻子、儿女。伊凡•伊里奇本人当初何尝不是如此?只有当他由于疾病不得不脱离他汲汲为之的生活的时候,他才真正思考什么是死?为何而生?病榻之上回顾一生,伊凡才突然发现“过得不对头”:他从没有真正生活过,他的一生都是在他人意见左右下的存在,他不过是他人的影子!他们所有人都没想过,为何而生?所有的人又都在逃避死,都以虚伪、自私的态度遮蔽死亡。没有人想真正关心濒死者此时的感受,他也因此而孤独无助!只有那普通的农夫盖拉西姆,无意中说的话,让他感到些许安慰:你是病人,而我们都是要死的。伊凡•伊里奇身上,肉体的毁灭与灵魂的觉醒是共同发生的。小说开头曾经写道,死后的伊凡,神色庄重,“脸上的神态似乎表示,他已尽了责任,而且尽得很周到。此外,那神态还在责备活人或者提醒他们什么事”。思考过死,才能更好的活。

《伊凡·伊里奇之死》影评(三):《伊凡·伊里奇之死》:死如幻影

据我所知,人世间的死亡分两种:或死而不去,或向死而生。前者基于对死亡的遗憾,后者基于对死亡的豁然。同样的,亚历山大·凯伊达诺夫斯基导演的[伊凡·伊里奇之死]同样诠释了这两种死亡姿态的永恒角力。影片改编自托尔斯泰的同名小说,以几乎全部篇幅展现了老法官伊凡·伊里奇在病床上的最后一站。与托尔斯泰原著一样,凯伊达诺夫斯基同样重点描述了伊凡·伊里奇在灵与肉双重折磨下的内心挣扎与思考,藉由伊凡·伊里奇生命弥留之际的心理流转,一层层剖开人类的弱点。恐惧、怀疑、嫉恨、厌恶、贪婪、痛苦,关于肉体与灵魂的绝望共振,在时空的渊野中此消彼长。

毋庸置疑,凯伊达诺夫斯基的改编是极具风险的。作为现实主义文学大师,托尔斯泰的这部小说在“死亡文学”领域颇受推崇。作曲家柴可夫斯基曾在日记中述言,《伊凡·伊里奇之死》使我更加确信,托尔斯泰是地球上最伟大的作家。而后人则如此称誉:托尔斯泰借此作超越了生死,并最终获得了终身不渝的人道主义。于年轻的凯伊达诺夫斯基而言,如何深掘托尔斯泰的神髓,无疑是一件难事。换句话说,外在的“形似”或许尚好描摹,而内在的“神似”却终究难以抵达。所幸,凯伊达诺夫斯基师承塔可夫斯基,久已在感悟力上表现出耀眼的天资,尤其是对生死与灵魂的感悟,在其短片处女作中便已初见端倪。由此细探凯伊达诺夫斯基在[伊凡·伊里奇之死]中的表现形迹,我们唯有深深叹服于影像的内在魅力,以及天才导演的艺术底气。

影片又译名“死如寻常”,这同样是对两种死亡姿态的同构性诠释,而“寻常”的定义似乎更在于“不怕死”,即意:生死并无不同。想来,托尔斯泰对于“死亡”定然抱持着豁然心态,而凯伊达诺夫斯基同样呈现了对死亡的无畏。由是,伊凡·伊里奇在独白中这样探讨了生死:“死亡是可怕的,但当你想到生命,你会感到生命竟也如此可怕。”这一瞬,生命与死亡殊途同归;而伊凡·伊里奇的意识流转也最终与生死融为一体。很大程度上,本片对于意识流的呈现类似于伯格曼导演的意识流经典[野草莓]。但相较之下,[伊凡·伊里奇之死]更像一部典型的心理室内剧,而[野草莓]虽气息上犹然秉承了斯特林堡式的室内剧特色,然影片大部分场景都是在路上,并不同于[伊凡·伊里奇之死]以室内场景贯穿全片。亦由此,凯伊达诺夫斯基在用光上必须极其考究,光线的明暗逆反,以及在空间内的规律流动,将着力体现出人物的心绪状态。而凯伊达诺夫斯基凭其在老塔处学得的时空把握能力,在对光线的处理上完成得甚为出色。除此之外,影片中几次神祗般的召唤,韵调空灵透澈,亦同样彰显出一种异质的宗教气味,并由此完整地串联起伊里奇的死亡过程,及其内心的幻觉臆想,实属难能可贵的经典诠释。

而在伊凡·伊里奇的死亡臆想中,他仿佛总能隐隐绰绰看到那条通往地狱渊野的过道。伊凡·伊里奇的独白隐喻式地呈现了这次死亡,“那是一条窄窄的过道”,细狭如身体内部之旅,通往自我内心的地狱之门。而过道中躲躲闪闪的黑衣男子,“面颊上有块胎记”,就像罪犯额头的烙印,令伊里奇心生厌恶。在我以为,这是男主角对自己一生中所历经之事的瞬时眩晕,一如萨特在《恶心》中的荒诞心绪,抑或像科萨塔尔在《给巴黎一位小姐的信》中那样,时不时吐出一只兔子。那一块“胎记”就像是命运给予伊里奇的一帖标签,是对于“一个好人”的不痛不痒的界定,也是对一个“失败的法官”的黑色判决。

当托尔斯泰慨叹“生命空空如也,存在的仅仅只有死亡”时,我一度以为,凯伊达诺夫斯基或许也抱持着这样的态度面对生命与死亡。正如影片中作为退休法官的伊凡·伊里奇,他“总是带着善心而活命,并且相信善心高于丑恶”,而凯伊达诺夫斯基身上恍惚同样有着这种“无为而治”的逍遥心态。但说其逍遥,其实是假的,现实的愤懑总是无缘由叨扰生活的理想家。由是,曾经的法官即便再死一千次,也依然倍受世人的骂名;更何况,死亡是每一个人都要面临的路途,或早或迟罢了。或许,唯一闪亮的是生命中那些细小而美好的记忆。比如伊里奇忽而想起的法国野生梅树,“味道很特别,吸吮果核时就会流口水”。而想及终其一生都躺在病床上的普鲁斯特,他也曾如此想念过贡布雷小镇的山楂树。记忆总是在无形之中消除精神的阵痛,而自由则告诉世人,你没有办法放弃什么,也无需去放弃什么,听任自然方得安心罢了。

私以为,艺术家的命数也往往分两种,一者命如长虹,一者英年早逝。遗憾的是,亚历山大·凯伊达诺夫斯基偏偏属于后者。作为塔可夫斯基弟子中最具才华的一位,凯伊达诺夫斯基曾参演了老塔拍于1979年的[潜行者]。影像中,他一如禁“区”内的一头盲兽,漫无目的地潜行。在风动的荒丛中,他看见马匹倒地,水草游摆,下水道里撒满了硬币和注射器,一如锈迹斑斑的神隐之手,牵引着他,一步步通往The Room的内核。于是,过去与未来幻化为现在的延续,仿佛老灵魂洞穿时空,一切变化唯独闪烁于遥远的地平线。那一刻,老塔的灵魂附着于凯伊达诺夫斯基的身体,死之棘散发出神圣之光。翌年,[潜行者]荣膺戛纳电影节评审团大奖,而凯伊达诺夫斯基亦于1983年拍出了短片处女作[约拿或工作中的艺术家],改编自加缪同名小说,并由[镜子]的编剧Aleksandr Misharin改编;而凯伊达诺夫斯基虽为初执导筒,却已然极具大师气象。那一年,世人惯以为,前苏联的精气神,似乎就这样被传承了下来。然而,世事终究难料,老塔拍完[牺牲]便撒手人寰,享年54岁;数年后,49岁的凯伊达诺夫斯基也随之匆匆离世。

若以“导演”身份窥探凯伊达诺夫斯基的一生,无不令人深感遗憾。与同样少产的帕拉杰诺夫一样,凯伊达诺夫斯基也仅仅留给后世三部长片和一部短片。除了[伊凡·伊里奇之死]外,另两部长片是[煤油工的妻子]和[宾],而1983年的[约拿或工作中的艺术家]则是其唯一一部短片。回想[伊凡·伊里奇之死]中的临终呢喃,或许恰是对导演凯伊达诺夫斯基一生的最好注解:“我无欲无求,也无所畏惧;甚至死,我也不怕。”想来,全天下最遗憾的事,或许便在于无法说服一个人热爱死亡。

原载于《看电影》“天地街66号”。

《伊凡·伊里奇之死》影评(四):解读伊凡伊利奇之死

即使生老病死乃是自然现象,但是对于活着的人来说,却仍然是非常可怕的禁忌话题。人是不得不死掉的,但是往往在寿终正寝之时,我们依然难以接受死亡的现实。或者说,是无法想象死亡,想象只能够出自于能够自主呼吸的完整的活人,而死人身体腐败,意识消失,被剥夺的思考的权利和自由的机会。

但是不得不说,由生到死的过程虽然漫长,但是真正濒死的体验——就像在水里抓住稻草一样,那种无能为力的绝望——如果你没有真正到那一个境地,估计是不会明白的,可是到了那个地步,你也离死不远了。

列夫托尔斯泰在描述伊凡伊里奇的死亡体验之时,便把这种无能为力描写的入骨三分。

没有人能够切身实地的体会将死之人的感受,在伊凡将死之时,他感觉到任何人都在离他而去。

“生活在死亡的边缘上,而且孤孤单单,没有一个人了解他,没有一个人可怜他。”他躺在床上想,“他们谁也不知道,谁也不愿意知道,谁也不可怜我。他们在玩。伊凡伊里奇同时也在诅咒周围的一切——“(他听见从门外传来的远远的歌声和伴奏曲)他们对一切对置之漠然,可他们也同样是要死的。这帮傻瓜们。我先死,他们后死;他们也一模一样。可是他们却在洋洋得意。这些畜牲!”

但是,若是仅仅从病人的角度来看这件事,似乎周围的人所作的一切都是不人道的。是冷漠的。这种关心的缺乏和无力感导致病人对周遭的一切感到无奈并且厌恶。

但是若是为什么你这么痛苦,那么便要其他人也要跟你一起痛苦呢,因为是病人,就有权利随时发火,不只你要痛苦,最好别人还要感同深受,陪着你一起难过,一起挣扎?伊凡伊里奇的这种想法,不仅是对他的亲人是一种苛责和伤害,并且在那么一瞬间造成了彼此心中的遗憾和无奈。

或则每个人都应当知晓,在你遭遇艰难的时候,你要明白,有些事情是别人不能够帮你分担承受的,比如说死亡和分离。

细读这件作品,还是让人心生忐忑,因为这篇文章花了较大的篇幅,描写的却不是自己对死亡的感受,而是自己眼中,别人对自己死亡的感受。这种活在别人眼里的生命态度——一直以来,都是我们在尽力避免,但是却始终无法避免的。

伊凡伊里奇虽然生了重病,快死掉了,但是家人都很关心他,同事也过来看他,还有一个人照顾他的日常起居。可问题是,他是怎么看待这些关心和照顾的。

当一次争吵之后,他第一次告诉妻子自己可能有病时,妻子硬要他去找一位名医,回来拿到处方,又马上打发仆人去买药。然而,当他想出去问朋友有关自己的病情,妻子带着特别伤感和难得的和善的表情问他到那儿去时,这种和颜悦色却使他“升起一股无名之火。”当妻子准备不吝金钱延请名医来家中时,并过来吻他的前额时,托尔斯泰写道,他对她“真是恨之入骨,只是强忍着才没有把她推开。” 他的妻子想夜里亲自陪他,他坚持要她走。当妻子和他谈到药物时,他把自己的视线向她转过来,以致她没有把自己的话说完:“他在这一瞥中表现出了极大的憎恨。而且是对她的极大憎恨。

这似乎在常人来看,都是极不正常的心里。这种极大的憎恶到底从何而来?便是恐惧,对于死亡的恐惧,对于未知的恐惧。这就像行走在漫漫洞穴之中(苏格拉底洞穴理论),即使偶见阳光(回光返照),但是在回到洞穴的那一刻,其间的黑暗已经足够吞噬自己的影像,让人无法看清楚未来,也不能够让你的同伴了解你的苦痛以及绝望。

这种绝望,不只是出自于死亡的阴影,更加是因为他觉得家人对他爱的不够,让他在世间最后的时间孤立无援。如果这种爱和关心并不足够,那么家人做到如何程度才能够抚慰将亡之人。又或者,这种爱和关心,到底是应该是无限度的,还是应当是相互的。病人到底有没有权利无限度的要求家人为他自己付出一切,陪着她一起折磨难过呢。

——就我的看法来看,当然是不应当的,如我在前面所讲,生命之中有一些你必须独自面对,比如说死亡的苦痛和绝望——如果在那时候,家人关心关怀你,你应当感恩。如果没有,到底也不能够进行抱怨——因为死亡是一个残忍的事情,而且除非你死过了,否则永远不能知道详情——所以说,你无法苛求活着的人了解并体会死亡的感受。所以,活着的人永远无法满足濒死者的要求和心理。这种两相对立的矛盾,使得快死了的人无法和活着的人达到沟通和谅解。

——而这是,不可调和的矛盾。

可是濒死的人,我是说如果我快死了,当然希望别人尽可能的关心你,理解你——这样的要求,对于步入即将步入黄泉之路的人们,这样可怜而渺小的心愿,也是很正常的吧。

综上所述,就上面的事实来看,对死亡,人们或许不得不达成这样的一个共识:

1 死亡是孤独而且残忍的,活着的人不能够设身处地的体会濒死者的感受,而且这种矛盾不可调和

2 不管他们多么的坦然面对死亡,但是实际上是需要他人的同情和关注的

虽然如此,但是最后,我们终究是不得不面对死亡和离去。

伊凡伊里奇在最后也是勇敢地面对了,他在后面几乎对周围达成了和解。他接受自己将要死去的事实。

在主人公最后弥留的时刻,在他临死前的一小时,妻子走到他跟前,他望了她一眼,看见她张着嘴,鼻子上和腮帮上还挂着没有擦净的眼泪,神情绝望地望着他。这时,他终于也可怜起她了。他想:“是的,我给他们增加了痛苦。”他想说“宽恕”,但却说成了“快去”,因为没有力气更正,他便挥了一下手,心想她们自己会明白的。他自己也突然明白了,他既然可怜他们,就应当做到使他们不痛苦,做到使他们,也使自己摆脱这些痛苦。“多么好啊又多么简单啊。”这时,取代死的是一片光明,他第一次感到快乐。他听到有人在他身边说“完了”,他对自己说,“死——完了,再也没有死了。”于是他死了。

这是一个和解的结局,一个美好的结局。在必不可免的死亡面前,我们还能期望什么比这更好的结局呢?在尘世的这一边,我们又还能期望看到什么比这更好的情景呢?在此,终于达到了对于不仅死亡的真理、还有对于生命的真理的某种认识;不仅对于自我之真理的认识、还有对于自我和他人关系之真理的某种认识。但是这种认知,会不会太迟了。对于亲人和自己来说,太迟了——于是谅解和原谅都觉得来不及。

如果我们从一开始就表达这种态度的话,那么达成谅解的时间不必那么晚,自己和家人也能够彼此守护和相依。

但是在另外的一方面来说,这种对死亡的批判,是不是只有在目睹死亡的过程之后才可以发生。换一句话,这种批判,或许也是建立在自己还是属于“活着的人”的基础之上而显得过于的武断甚至苍白无力?

由此,我们不妨从另外的角度来审视伊凡伊里奇之死。

以下引自何怀宏对此的评论:其中也很好的表现了我对这篇文章的看法和态度:

伊凡伊里奇面对死亡的态度,以及他对周围的人的看法,在事实上造成了比较极端的个人主义的思想。它致力于自我在精神和道德上的完善,致力于自我的得救和永生,或者自我名声和功业的完成。在此,它也试图唤起别人的死亡意识,唤起别人对生命的警觉和反省。应当说这种立意高尚的自我主义态度并没有什么不好,它甚至是一个精神上不自甘堕落或平庸的社会所必须有的,构成一种人类中精华性的东西——虽然能如此承担的人很少。但这种“立己主义”要谨防矮化乃至仇视他人。在个人追求圣洁的方面,他对自己做什么应当都是可以的。比如《谢尔盖神父》中的主人公,他突然放弃自己的世俗前程而做修士,他为了抵抗情欲而剁掉自己的手指头。如果说这些事也不合常情,但它们主要是涉及他自己。他没有强求别人这样做,他也没有去因此去憎恨别人。

伊里奇因为死亡的临近而反省乃至否定自己过去的生活是富有意义的,但他没有理由因此而否定别人现在和未来的生活;或者说他只能通过自己的行为和认识起一种震动和感召的作用,但他无论如何不必去憎恨别人。至于他过去的生活是不是真的就必须全盘否定或必须从根本上否定则是另一个问题。事实上他过的生活也是大多数人所过的日常生活,他可能有点庸俗,但也没有表现卑鄙,他上班履行公务、公余以打牌为乐,也关注自己的职务升迁,但并没有去使用贿赂或其他不正当的手段来钻营;他也经营自己的家庭经济和装修房屋,但也并没有贪污和浪费。面对死亡对自己生活的严厉反省,的确使人可能获得对生活的一种重新认识和新的意义,但是,这种认识究竟是带来整个生活的改弦更张,还是外在行为上仍是像以前一样的打水劈柴,都将因人而异。只是即便仍旧是打水劈柴,也和以前可能有些不一样了,其意义有所不同——这就像谢尔盖神父又从修道院逃出回到世俗社会过日常生活一样。

许多比较温和的个人主义者可能有些不一样。大多数人可能都会希望临死前有亲人、朋友在身边真诚地关心我们。但他们多数可能也会这样对待别人的关照:得到了,感激;得不到,也不怨恨。我们没有必要希望世界上所有人都来注视我的死亡。我们自己以前又何曾像关注自己的死亡一样关注过世界上其他人的死亡?如果每一个人都像死者自身一样关注他自己的死亡,人类又何曾能够正常地生活和延续下去?的确,这里有一种肉身的分别性:你的痛苦就是你的痛苦,你的死亡就是你的死亡。即使是再爱你的人,也不能够完全体会到你的痛苦,更不可能代替你死亡。但是不是能够坦然一点对待这种肉身的分别性?

这并不是轻视和低估死亡对于我们理解和领悟生命的意义。但是,死亡是一个体性的事件。当死亡来临到我们某一个人面前,我们必须独自面对,也应当独自面对,这没有什么奇怪。我们应当自己去进入深渊,进入黑暗,去探知死亡的隐微,而不必把所有人都拉进深渊。就让这痛苦尽量由我们自己承担吧。这才是一种英雄气概。而托尔斯泰的态度则可能是有点怯懦和自私的,缺乏一种真正正视死亡的担当和勇气,它还带有一点轻视女性的男权主义的色彩、带有一点鄙视普通人的精英主义的色彩。

对于一个真的是如托尔斯泰所描述的濒死病人的态度,我们并不会苛求和谴责。关键的是作者对这样一种“态度”的“态度”。作者通过大量的描写,似乎表明他是赞许这样一种态度,而这实际上是作者的态度。的确,主人公的“恨意”并没有多少行动来表现,而主要是通过作者的心理描写。这也说明这主要是居高临下作为叙述的主宰的作者的思想,作者的感觉。

托尔斯泰的递给高尔基看的日记中有一句格言:“上帝是我的欲望”,而“上帝”也就意味着“永生”。——虽然这是永无可能的

死亡和爱情,大概是文学作品里面永恒的主题,这话固然不错,但两个主题其实大不相同。因为我们可以活着享受爱情,但是却不能活着体会死亡。死亡最可怕是什么,是意识的消失。是自己的意识存在以及在他人心里的意识形态被逐渐的抹杀和摒弃。这种摈弃和遗忘,在活着的人来看,已经是不可谅解和调和——但是又是一定会发生的不可避免的自然规律。

照着常理来说,死亡一定会发生,而活着的我们,也一定有一些机会目睹别人的死亡和离去。可是不能不说,就算是见过死亡,如果没有真正的死掉。也还是不会明白死亡的意义和生命本身的含义所在——可当明白的时候,大概也没有机会与旁人诉说以及感恩生命了。

而死亡总是我的死亡,生活总是我的生活。

苏途同归,而我们都在各自前行,直到永恒的终点。