这个心得是我在落笔的一瞬间就想到的。仔细想想是有必要说的,因为这几天一些心理都在不断地暗示我,快分别了。

今年我20岁,分别早已见怪不怪,所以不管是团队分别,抑或是与学生们的分别,我也不会有什么特别伤心的情绪。

我写这个心得的时候,大家都在旁边闲聊哈哈大笑。这大概又加深了我的感叹吧。

与孩子们的分别,这大概是最后一次见面了。两个星期的时间匆匆,孩子们或许还没沉浸于一时的难以割舍,却没看到大概这是人生仅有的一次见面了。我会在心里默默地跟孩子们道别。或许以前的支教老师也是这样对我的吧。我现在也算是明白了那时候支教老师的感受了。

与队员们的分别,大概也是难以团聚了。回去该是一个班就是一个班的,不是一个班的或许也难以见面了。

不管怎样,祝大家前程似锦,生活愉快。(徐浩)

当司空见惯的龙眼由基层群众转到我们这些调查小老师面前时,它就变得不一样了。

拇指一般大的龙眼不仅仅是果农纯朴的心意,更是果农劳动的象征、劳动成果的代表。经群众介绍,栽培龙眼可不是一件容易的事,从开花到结果,都少不了及时杀虫、修枝、配肥等繁琐的工序,要是在配肥的时候遇上下雨天,还得重新再来。可以这么说,我们看到的龙眼有多大,有多甜,果农付出的心血就有多少。

果农不仅积极配合我们的采访,还乐此不疲地和我们分享他们辛辛苦苦得来的劳动成果。此时此刻,我们竟想不出最好的措辞,唯有静默地吃着龙眼,让龙眼的甜,走进心中。(杨美卿)

今早打扫卫生的时候,住所的主人一个热情的阿姨带着家人回来摘龙眼,在我打扫完一楼的卫生时,那个阿姨热情的招待我吃龙眼,并且在一楼的杂物房拿了一个超大的铁盆,让我自己在一堆刚从树上摘下来的龙眼里挑,想吃多少装多少,本来我不太好意思拿太多的,想意思意思就可以了,但阿姨一直热情的招呼我多装点,实在是盛情难却,只好装满后跟阿姨道谢完端着那一盆满满的龙眼上去分给大家吃。在二楼又碰到了阿姨的家人带着一个小宝宝,有个队员忍不住上去逗小朋友玩,客厅里回响着小朋友清脆可爱的笑声。(毛秀芳)

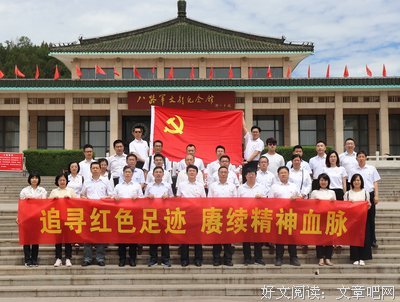

我与同行前往朱也赤纪念馆的实践队队员参观学习完之后,我们坐上了回程的车子。一听到司机是本地人之后,我们组员就对他进行了有关红色文化的访谈。在访谈过程中,我敬佩于司机叔叔的赤子之心,也感动于司机叔叔积极为他的儿子讲述他们祖辈、父辈艰辛的生活。我想,这就是文化的最简单的传承方式吧!正是有我们祖辈、父辈的口耳相传,我们才能体会到属于他们那个年代的事迹和生活。在这种述说与对比的过程中,我们才能明白:我们现在的美好生活是来之不易的;我们的中国精神的继承与传播是需要每一代特别是我们年轻一代主动学习和努力的。传承红色文化,有你有我!(刘秋羽)

三下乡的进程,转眼就来到了一半。我们从陌生到熟悉。我们的关系就像我们的微信群名一样:一家亲。分散在学校各地各个专业的我们,通过这次的三下乡活动,以绿芽社会实践队为载体为契机,集合在一起。一起为课程设计努力,一起开会讨论,一起吃饭,一起去“乡村振兴”,一起解决困难。我已经很久没有待在一个团队凝聚力如此强的一个集体。大家待在一起,为了一个事情努力和奋斗,为了同一个话题而放声大笑。中午吃饭的时候,我们开了一句玩笑话,说要剥虾壳。出乎意料的是,真的有一只剥干净的虾放在碗里,当时就有了被关照的感觉。(谢卓妤)