《加缪手记》是一本由(法) 阿尔贝·加缪著作,浙江大学出版社出版的精装图书,本书定价:158.00,页数:2019-8,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《加缪手记》精选点评:

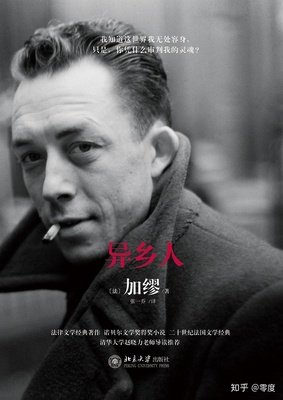

●好帅一男的。

●获得样书

●每个人都在找他的荒漠

●一册在手,尽览加缪二十多年创作生涯心灵历程的珍藏式文本,加缪的深度爱好者必收。

●理性的浪漫主义?

●有些人拥有快乐富足完整的童年和家庭,而他拥有的只有缺失;有些人喜欢巴黎,而他不喜欢,他的归宿在卢尔马兰;有些人倾心于热烈地群聚,而他不喜欢,他有“西班牙式的孤独”;有些人热衷于政治,而他不喜欢,他是被人民和故乡(阿尔及利亚)绑架的艺术家;有些人深陷道德,而他逐渐挣脱,他只想安静地写作;有些人喜欢尼采,而他——热衷尼采,直至生命的最后一刻。致敬伟大的艺术家阿尔贝·加缪。

●有待“实际”解决的大问题:我们可以既快乐又孤独吗?

●不知道是不是翻译的问题 这类作家于我好难读 觉得不是很灵气啊

● 即使他在表达失望或愤怒之时,也往往是内敛的、防卫性质的,也许1935年的序曲就奠定了基调,当时那么年轻的加缪就决定以成熟的思考的方式挖掘自己的内心,细节的生活场景被仔细地过滤、内化成了他对外界的反应,不表现为生动的还原,而更多体现为哲思的片段,也更多地指向写作的困惑与对时代的观察,因此,它们称为“手记”是更恰当的。

●上海译文的加缪全集不包含加缪手记,加上这套浙大出版,加缪宇宙中文世界完整。

《加缪手记》读后感(一):读《加缪手记》随感

有幸获得浙江大学出版社2019年的新书《加缪手记》,非常厚重。之前得到该社的图书,大多数是比较轻松的读物。得到这本书以后,才觉得不会马上读完。

不过,假日加非常时期,我有时间每天在家,于是也就在几天之内,断断续续浏览完了。

那么大一本书,翻译起来是不容易的。查不到译者的任何介绍,只有一个同名的演员。

译者的个别用词有点特点,例如:“肏”、“策略性成功”、“古往今来只此一例,我想”、“而是他们被这个想法附了身”等。感觉是海峡对岸的学者,而且年纪不小。与出版社核实,果然不出所料。但是,具体信息还是没有获得。

最后大事记里,不太统一。或者都翻译成中文,或者都用原文。

该书精装加函套,讲究的书虫还要检验一下函套与书之间的密合程度,当然令人满意。

读书之余,做了一些笔记,还有点意思:

……

这书适合做文学或者哲学研究的学者精读,以了解作者其他创作的背景。对于我来说,虽然年轻时候关注过存在主义,但也没有深入研究。浏览一下,也就够了。

《加缪手记》读后感(二):尽兴的阅读如同经历一次把脉一一我在读《加缪手记》

文/石头记

加缪喜欢在笔记本上作笔记。有时是读书随感,有时是为写作自己的小说做准备,有些则直奔主题,谈论当代重要的问题,比如绝望、正义、抵抗。这些笔记的共同特征是简洁,不论证或者极少作论证。

法国文学大师加缪总共留下了九个笔记本,时间跨度是从1935年5月到1959年12月。他在1960年1月4日死于车祸。这就是说,这些笔记几乎伴随着他的一生。

凭借这些凌乱的笔记,我们得以进入作家的世界。他的一个念头是如何升起的,别人的一句话是怎么使他恼火或感动的一一这种阅读的体验,于我,不是知识的考古,而是生命的再次地被唤醒。

这些笔记,加缪本人应该是相当重视的。他曾请人把从1935年开始、截止到1953年的部分制成打印稿。后来,这九个笔记本,被编辑成一套书,名为《加缪手记》,在他死后出版。汉译本由浙江大学出版社出版,黄馨慧女士翻译。

手记不同于其他文体的写作。它是思想的碎片,却字字真实诚恳,而且直观。读者有机会一一仿佛摸到了作者带有体温的手腕一一感受到作者们微微跳动的脉搏。这种感觉令人倍感亲切。

在阅读此书时,我感动于,面对深奥又荒谬的生活,智慧如加缪,竟也和平凡的我们一样:痛苦、迷茫,挣扎。

(2020年1月5日傍晚)

《加缪手记》读后感(三):《我与加缪的一场约会》

‘能够与荒谬分庭抗礼的是一群向他挑战的人,如果我们选择为这群人效力,就是矢志为对抗一切谎言或沉默策略而展开对话,直至荒谬的程度,如此我们在他人面前便得以自由。’

加缪手记总是在路上,一段又一段的等待抵达永恒国度的路上,但这并不给人带来乐趣,这是锤炼的苦修,年轻的加缪在《快乐的死》初见对于死亡和爱以及反抗,近乎平静而敏锐的冷漠感,武士刀从容平滑切开肌肤的平静,他的心碎,置之度外,洗礼般的感动流泪,指望还要活下去,就必须相信它是必死无疑的,在爱情里洞彻一切但身陷囹圄,被施于一种凌驾你我之上的爱来爱人,虽然总也无法得到满足,于是被击溃节节败退。

做了笔记,寻着五颜六色的书签观赏加缪的思想火花。

关于爱

“人有种奇怪的虚荣心,想让别人或自己相信他向往的是真理,但其实他有求于这个事件的是爱。”他渴求诚挚的爱,不掺杂善意同情心和智慧,在有限的生活里决不妥协的公正公平,犹豫而踌躇不前,人在经历残酷疯狂后心底早已知晓爱是什么,是着火的天空是无止境的春光,是死后重生,以及化为永生的死亡本身,相信微不足道但有自知之明的人,自由是在故事开始时便心照不宣的充满失望只能怪自己的结局,加缪的爱情故事太多,大多来源于他失衡的爱。

‘在你的灵魂深处,你什么都想要,而我真是什么都没有,什么也不是,原谅我的灵性不如我的多情,而我的欲求又胜过我的运气,原谅我的能力不足却又爱得那么高远,原谅我,不要再羞辱我,等到有天你无法再爱我,才能公平的对待我。’爱实在是微妙而动人,you can’t seem to process in me,尽管加缪很少谈到他的感情生活,但每到关于爱与希望的随笔,可以窥见一角。

关于处女作《快乐的死》

‘唯一重要的,只有追求快乐的意志,一种放在心上强烈的意识。其余的,女人,艺术作品,世俗功名,其他的都是借口。那是等着我们去织绣的空白绣布。’

快乐的死在随笔的前半部分涉及太多,于是中途看完这本带着年轻加缪灵魂碎片的小书,总说第一部作品的主人公会带着作者的灵魂碎片,看来确实如此。‘他’仍旧像一个幽魂,心有不甘但离群索居的和快乐心灵保持着难以撼动的距离,逐渐被生活的琐碎吞没,和死亡逐渐握手言和的日子里,终于获得上帝对于无辜天真的撤免,快乐是有一定质量的,唯有在对立的情感冲撞中,才能彻底的感受幸福。幸福对于加缪来说是珍贵的而罕见的,他字里行间刻意回避的不多展开关于童年的贫困,莫名的自卑心理的羞耻感,在多年之后才逐渐释怀,追求快乐,单纯的幸福,想必已经有了一些答案,但远远不够。

关于人性

“基本上我并不喜欢人性,首先我只觉得自己和它休戚相关,这和喜欢不一样,然后我会去喜欢某几个人,还活着或者已经过世的都有,我对他们的敬仰如此之深,以至于我总是很小心或者很焦虑的想要去保护或保存所有人身上那种,曾经在偶然之间,或是将在我无法预见的某一天,让他们或将使他们可以与前者媲美的东西。”

盛名之下的生活对加缪来说并不好过,热烈的,绝望的,希冀的,卑微的,广袤而轻松的爱,天性使他并不容易和人相处,渴望融入人群享受情感带来的抚慰体察,暗地里却恐惧着难以抽身的舒服和不自由,昔日的支持者和好友可能转眼间就会将私人信件公之于众博取关注,思想总是在开始就抵达结局的荒谬,不如索性保持人群的距离,虽然会少一些快乐,但也会少一些谎言。

关于反抗

“先让哲学从苦恼出发之后,再让它从快乐出来”

他举出了希斯克里夫的例子,把持续和不持续的爱对立起来,展现了事物的非常荒谬性的一面。没有什么定义去衡量忠诚的爱,它的持续与不持续都与永恒无关,他反抗着所谓的标准,人性的情感里,爱意味着限制和狂热,人们经常会通过爱去实现,自己发现从来没有展现过的人生,以及我们永远都活在不持续的世界里,标准里爱是忠诚的,是唯一的是最好的,因此感情会获得新的评价,但其实这是很荒谬的事情,爱是理想化是自我欺骗,是相对的自我里实现提升的阶段,这是一段路径,而并非一个闭环。

最喜欢的部分,旅行

“一个人之所以会踏上旅途,是为了自我养成,如果所谓的养成即是去锻炼我们那最内在的,对永恒的感受,乐趣会让我们迷失自我,就像帕斯卡尔认为,消遣,唯有令人和上帝更加疏远。”

他去到那儿,只是为了更心满意足的返程。观察是双向的,向外看凋零同生机勃勃的一切,此起彼伏连绵的群山,碎裂的,孤零零的,赋予各种颜色的花与植物,感受人群拥挤而来的幸福,然而更在意的是自我的旅程,每次猝然的泪流而下,面对旧城邦跨越式的苍凉颓败,卫城上空呼啸而过的狂风席卷过游人空洞而虚弱的心,心碎的同时再次警戒起来,相信过去时代的必死无疑是最好的释怀,握手言和于是把心底的一部分也留在了废墟之下。

旅行带来的,对我而言,是对过去某个阶段的闭幕仪式,像长绳上的结,再次摸到时,这段时空的人时间气味都会复苏,告别时刻总是要夹带着一些自由才会心甘情愿,前段时间的杭州台州之行,是最近两年的一个平静结局。

这本手记让我隔着时空的巨墙,仿佛和加缪进行了一场约会,这本将会作为我的枕边书,偶尔翻翻,爱总在消失后存在,错位的节拍也不失为一支舞。

《加缪手记》读后感(四):“荒谬”的加缪,“局外人”的加缪,乡愁浓烈的加缪

作品是一种告白,我需要做出见证。我只想好好地叙述、探讨一件事。……我曾经最真切地触及我所认为的生命真谛。 ——《加缪手记》

1935年5月,22岁的阿尔贝·加缪(1913-1960)打开了一个方格本,写下了他对逝去的贫困的乡愁、儿子对于母亲的情感、潜伏的记忆和童年的材质的感想,环境转换之后,他仍心存感激,并感到良心不安。就像埋下了一颗种子,每天灌溉,从此之后,直到加缪逝世,生长和发展出了更多的记载,二十五年,九本日记,每本都有编号。

日记是内心的独白。那些带着岁月痕迹的文字烙印着一个人的人生轨迹。偶尔,加缪有写到,“在我最美好的经验中,有好几段是跟让娜有关的”;或者讲到某天在街上看到一位漂亮姑娘,不由得“下腹一紧”;也有提及与友人欢宴、散步的欢愉……不过,整体看来,涉及个人生活私密情感的记述不多,轻笔掠过,加缪更着力于省思,这是加缪日记的基本特质。

即使他在表达失望或愤怒之时,也往往是内敛的、防卫性质的,也许1935年的序曲就奠定了基调,当时那么年轻的加缪就决定以成熟的思考的方式挖掘自己的内心,细节的生活场景被仔细地过滤、内化成了他对外界的反应,不表现为生动的还原,而更多体现为哲思的片段,也更多地指向写作的困惑与对时代的观察,因此,它们称为“手记”是更恰当的。

加缪生活照1.母亲,是加缪永远的乡愁

1913年11月7日,加缪在法属殖民地阿尔及利亚孟多维的一个农民家庭出生,父亲在他未满周岁时因战争负伤逝世,加缪由母亲抚养长大,母亲既不会阅读也不会书写,但给了加缪很好的教育。加缪的第一个文集《反与正》由五篇散文组成,是从一个老妇人晚年为自己修建墓室的故事引发出来对生活的思考,很多来自于外祖母与母亲的经历。

1938年的晚秋,加缪在手记里写下了《局外人》著名的开头:“今天,妈妈死了。也许是在昨天,我搞不清。”说话的人仿佛很冷淡,但也可能,哀默不必形于言表。

1958年5月29日,加缪写道:“妈妈。如果我们够爱我们所爱的人,就会阻止他们死去。”加缪一直受困于肺结核,到了后来,肺病越来越严重,加缪不断表达他的痛苦与焦虑,在此时,在无助时,母亲是加缪得以安定的力量。

1959年12月,一篇散文化的日记,他说海是神性的,生命是在海里诞生,大海有天终将收复失土。凡写到沙滩和阳光的,笔调往往深沉而忧伤。“

“母亲”构成了他的整个敏感度的来源,以缩影的形象代表了他的信仰。他在她那里感觉到无所拘束,而且,孤独可以得到慰藉。“母亲”这个概念,是来自加缪家庭体验的具化升华,从更广大的意义上,也可以理解为加缪的阿尔及利亚,是他离开而又羁绊的故土。

加缪的母校阿尔及利亚大学2.以哲学的方式谈论死亡

加缪出生于天主教的环境,成长在穆斯林人口占多数的地域,阿尔及利亚的海岸线犹然分布着许多古罗马的废墟遗迹,因而加缪可能很早就在思考着人类生存有何意义。

1937年1月,加缪在日记里写下“卡利古拉或死亡的意义。”他设定,卡利古拉在剧终将掀开布幕对观众说:“不,卡利古拉没有死。他在这里,还有那里。他在你们每个人的心里。如果给你们权力,如果你们还有点热情,如果你们还爱着生命,你们就会看到他发狂……”

当加缪思考尘世的时候,死亡也会以哲学的方式被谈起。通过对日常事件的抽象,自然而然地引向唯一的大问题前面,“世上只有一种自由,那就是不要和死亡作对。”加缪如是说。

无论《局外人》里的默尔索,貌若平静地提及母亲的去世,然后照常度日,接着射杀一个阿拉伯人的行径;或《卡利古拉》里的暴君国王,沉溺于肆虐欲望带来的残忍感受;或《鼠疫》在一个封闭的、孤离的环境里迅速展开的受害者的遭遇;或加缪在哲学散文《西西弗的神话》里所说的:“只有一个真正严肃的哲学问题:就是自杀。”或,所有的作品。

加缪的作品是寓言,辨析那些普通而又容易疏忽的道理。对于加缪来说,死亡并不是终结,他探索修昔底德的历史哲学、新柏拉图主义和基督教神学的融合和不可融合,深读陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰、尼采、纪德、卡夫卡、薇依、布克哈特和斯宾格勒等作家,阅读带给他越来越多随机的或深考的智慧和富有个人特色的自我反思,手记彰明了思考的沉淀,及其转化输出的过程。

3.由荒谬走向反抗,积极地入世

《加缪手记》多处出现“荒谬”一词,这也正是加缪思想的主要核心。

从文学起步伊始 ,加缪就把对“荒谬”的思考植入他的作品。生存荒诞、人的孤独、面临死亡、人与人的漠然关系……这些主要的命题早就准备完毕,只等着逐渐丰富。

《局外人》通过承认现实的荒谬而使人获得解放;《鼠疫》所展示的荒谬证明了世界的分裂与虚无;《西西弗的神话》用哲学随笔的形式注解他的小说,以个体的存在和世界的沉默之间所撕裂的断口观察荒谬的起源和表现。加缪的荒谬哲学并不是消极的,而是积极的纯粹的入世哲学,就如同那个推着石头的西西弗斯的形象,在日常的轮回里获得了奖励。

1942年1月,加缪写道:“一旦做出了荒谬的结论并愿意接受这样的人生,人就会发现意识是世界上最难把持的东西。所有的状况几乎都在跟它作对。事关如何在一个分崩离析的世界里保持清醒。”即使世界荒诞如斯,人仍可有所作为。

1945年9月,加缪写道:“能够和荒谬分庭抗礼的是一群向它挑战的人。”在发现了尘世间的所有都以冷漠的态度相隔的时候,加缪又发现了针对不可避免性而进行反抗的可能。

1948年9月,加缪写道:“人必须拥有自我,自我牺牲才有意义。否则,牺牲只是为了逃避个人的不幸。你没有的东西要怎么给人?在放下武器之前,先成为自己的主宰。”

对于预先注定的命运的思考,所有的认知和自我对话,以自由为向导,渐渐集结为“反抗”的美学主题。加缪把“反抗”视为荒谬这个主题的继续发展。

4.做“局外人”,保持反思的能力

《反抗者》在1946年之后的手记里萌芽,加缪思考荒谬与反抗之间的关系,这构成了1951年出版的随笔集《反抗者》的基础。

萨特的生活照这部作品引发了加缪和萨特那场众声鼎沸的决裂。其实,他们友谊的根基在起初就不太牢固。《局外人》这部小说让加缪一举成名,那时他还不到30岁,萨特以《解读<局外人>》热情支持这位年轻作家。1947年《鼠疫》的出版让加缪获得了更大的成功,并且让他被公认为存在主义阵营的一份子。但这种接纳在加缪看来是不太情愿的,正如他仍然不习惯巴黎的风俗,他在巴黎的知识分子圈里也仍然是局外人。

“社会需要的是那些会在他们母亲丧礼上哭泣的人,或者:用来判我们刑的,永远不是我们认定的那个罪名。”《局外人》被批评时,加缪写的这则手记,可能也预示了自己的未来。因为,从根本上,加缪认可人与人、人与世界的距离,人要保持独立反思的能力。加缪说,真正有创造性的革命必须伴之以道德规则,所有人都应懂得界限的约束。而在20世纪中叶,萨特这一批法国知识分子则强调政治介入,并主张暴力是可取的,加缪与时代的潮流向背。

早在《鼠疫》出版之时,罗兰·巴特就批评这部小说的架空性质,小说的政治诉求过于模糊。而在《反抗者》出版之后,加缪被孤立的情境更明显了,他只能在手记里诉说心情,控诉这场论战带给他的伤害。后期文字显得苦闷抑郁,不断向着哲学求索超脱。整个1950年代,加缪都处于孤独的边缘地位,哪怕1957年获得了诺贝尔文学奖,也没有多少改善。托尼·朱特曾经以加缪为参照来分析法国的政治传统。朱特说,自由主义在法国生活里向来处于弱势地位,权利在法国总是以集体的、群众的面貌出现,因此,加缪始终格格不入,但无论荒谬与否,阿尔贝·加缪、雷蒙·阿隆这样的自由知识分子依旧存在。

今天,随着《加缪手记》以及时代气候的改变,我们对于加缪这个“局外人”的个体命运以及他主张的“荒谬”等概念,有了一些更多的理解。

晶报深港书评2019.11.6