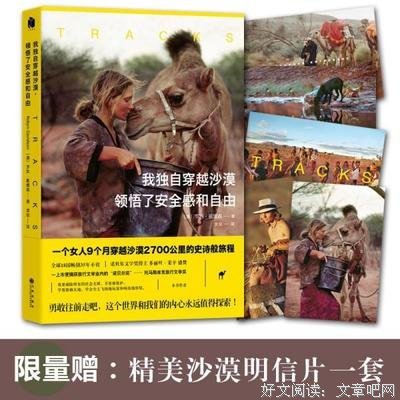

《我独自穿越沙漠,领悟了安全感和自由》是一本由【澳】罗宾·戴维森著作,九州出版社出版的平装图书,本书定价:49.8,页数:264,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《我独自穿越沙漠,领悟了安全感和自由》读后感(一):完整的自己是自我给予

读完看了下书评,看到一句话,这是本你能读却不能拥有的书,现实的桎梏已经将我们的生活方式固定,顺从了社会的游戏规则,没钱的人羡慕有钱的,没有房子的找不到老婆,所有的东西都有人比自己拥有的更好,大家拼命争夺,自己逼自己成为让别人羡慕的人,所以不管哪个层次的人,并不感觉自己真正的快乐和自由,我们被社会的体系,价值观牢牢绑住手脚

大多数人忙忙碌碌过完这一生,没有体验世界和自然,大地和浩海,生命和上帝的旨意

一部分人隐约被自己的心智的渴望而召唤,却不敢追求,甚至觉得遥不可及,然后和社会规则貌合神离的合群人群

但是作者说过了,旅程很简单,它不比过马路,开车去海边,或者吃花生更危险。

why?

why!why!why!!

什么时候才能明白,孤独感是天生的,能让自己感到快乐和自由取决于自己的心态,所以孤独的时刻才是能让自己,为自己的人生做决定的时刻啊,人的本身才是一个完整的个体,而不是这个世界,这一类人群。

想来,原来上帝从一开始就给了你所有。只是我们被社会的生存机制,附加价值套牢,难怪,人类生来是为了受苦

《我独自穿越沙漠,领悟了安全感和自由》读后感(二):那个不喜欢被拍照的骆驼小姐

一场浩大的行程需要足够的时间,快餐式产生不了美好和震撼,时间是最值钱的等价货币单位,做一件对这辈子最重要的事,我们得投入对等的精力和时间。

最大的美好和愉悦是独处,最好在无垠的荒漠里——如果做不到,在污浊的人间也可以。脱光衣服,摘下各种附加物,会闻到一些些自由的味道。

安全感的母体是绝望的环境和勇敢的主人,无论是不劳而获的环境还是用香奈儿点缀的妆容,都是安全感的敌人,犹如双方兵临城下,对峙和僵持。通过绝望和希望的沙漠,安娜把门打开,彼此对骂、大干一场,忽然发现可以饮酒对歌,化干戈为玉帛。。不是吗?安全感是勇敢地直面,哪怕死了小刨,皮肤被烈日烧焦,她依然确定自己在天堂无所不能。

生命是经不起平淡的,那是一汪腐水,安娜无数次的升华都是在沙漠和人类给予折磨之后柳暗花明,撕扯的下一秒才会安静地感觉到上帝,那些该死的心灵鸡汤总让我们把生命之书保存地工整没有褶皱,翻开来就是无字天书——那都是游魂野鬼的写照。我们需要有些梦想,重新激活,并采取行动。

这是一本三十多年的书,那个时代背景以我历史白痴的头脑无法辨识,但三十多年前的经历和刻画让今天的我毫无违和感,令人震惊,时间即是屠夫又是懦夫,那些勇敢深刻的人啊,时间对他们毫无作用,仿佛我们能清晰看到那深褐色的皮肤融入广阔的沙漠,按了暂停键,并装进防弹玻璃器皿……

《我独自穿越沙漠,领悟了安全感和自由》读后感(三):那个不喜欢被拍照的骆驼小姐

一场浩大的行程需要足够的时间,快餐式产生不了美好和震撼,时间是最值钱的等价货币单位,做一件对这辈子最重要的事,我们得投入对等的精力和时间。

最大的美好和愉悦是独处,最好在无垠的荒漠里——如果做不到,在污浊的人间也可以。脱光衣服,摘下各种附加物,会闻到一些些自由的味道。

安全感的母体是绝望的环境和勇敢的主人,无论是不劳而获的环境还是用香奈儿点缀的妆容,都是安全感的敌人,犹如双方兵临城下,对峙和僵持。通过绝望和希望的沙漠,安娜把门打开,彼此对骂、大干一场,忽然发现可以饮酒对歌,化干戈为玉帛。。不是吗?安全感是勇敢地直面,哪怕死了小刨,皮肤被烈日烧焦,她依然确定自己在天堂无所不能。

生命是经不起平淡的,那是一汪腐水,安娜无数次的升华都是在沙漠和人类给予折磨之后柳暗花明,撕扯的下一秒才会安静地感觉到上帝,那些该死的心灵鸡汤总让我们把生命之书保存地工整没有褶皱,翻开来就是无字天书——那都是游魂野鬼的写照。我们需要有些梦想,重新激活,并采取行动。

这是一本三十多年的书,那个时代背景以我历史白痴的头脑无法辨识,但三十多年前的经历和刻画让今天的我毫无违和感,令人震惊,时间即是屠夫又是懦夫,那些勇敢深刻的人啊,时间对他们毫无作用,仿佛我们能清晰看到那深褐色的皮肤融入广阔的沙漠,按了暂停键,并装进防弹玻璃器皿……

《我独自穿越沙漠,领悟了安全感和自由》读后感(四):希望27岁的我也会像她一样热热烈烈的生活

来自社长的鉴书方法,随便翻开一处当你读了5min依然有读下去的愿望时,对现在的你而言就算是好书,在书店遇着时读了几页便深深的被吸引,可能与当时心境有关,再断断续续读完,印象最深的时她为了穿越沙漠所准备做的准备,独自到爱丽丝泉,谋生,找骆驼,学习训骆驼…一个人真的要做某件事时总会陷入无尽的琐碎中,作者为此准备了2年时间,期间也有几次已接近行程的开始,却因为「小意外」差点被打回原处。生活里有太多的琐碎和意外,真的坚持下去却需要相当强大的意志力与渴望。

我很好奇(也很佩服)27岁的作者就真的开始去做这件事并坚持了下去,徒步穿越沙漠在开始之前对她而言意味着什么?27岁,在我们这个国家,对女孩子而言(如果单身)已经快要步入剩女的行列了,要么就是准备或者已经结婚生子为生命的新阶段及另一个家庭开始付出自己的年华,作者却依然热热烈烈为自己活着,已经是抛却了世俗琐碎。像我啊,一个应届毕业生,还有很多像我一样的应届毕业生,能生存下去,好好生活,接着就是房价车价…时间和社会推着往前走,好像那才是我这一生该做的事情。真的吗?我相当怀疑。

给3星是不太喜欢「tracks」的译名,太小家子气。在另一本同名书的简介里「"tracks "is a tale of passion and deep unrest 」 。壮景犹难再现,camel trip never ends ,it merely changes forms .在生活里。 作者对「原著民」的巧妙融入 以及 从他们的视角对「游客」的吐槽也让人忍俊不禁 同时反思"真的如此吗?"(并不是完全认同,大多数人的旅游是放松身心) 不可否认:一个女人,沙漠,徒步…组合在一起 都会因「超出普通人的期待」而变得 "不可思议"

依旧希望,几年后的我能像她一样,依然可以热热烈烈的生活。

《我独自穿越沙漠,领悟了安全感和自由》读后感(五):跟着骆驼小姐去旅行

不知不觉已是暮色降临,花了整整4小时跟随罗宾•戴维森这个勇敢的骆驼小姐用9个月穿越了2700公里的沙漠,行走完了史诗般的旅程。

读这本书因为描写细致的缘故,过程是漫长的,而在结束时却感慨尚早,就像作者在将她的旅程经历广布于世并以书的形式出版,内心的主观能动在缺失,记忆开始褪色,就好像书偷走了记忆。此时我的感触亦然,还期待着旅程结束后的下文,骆驼怎么安置?陪伴的狗狗小刨死掉,罗宾在最后的内心世界活动?与她走过短暂同行的摄影师瑞克,他俩后来怎么样了?脑海中的探念层出不穷。

书中众多细节的记录展现了罗宾•戴维森的勇敢与坚强。旅程初始不久,便已遇到颓败的周遭境况,漫无目的的流浪者, 蛮横粗暴的黑人,一个很难从虚构中辩出事实,从妄想中辩中恐惧,从坏人里辩出好人的地方。而后在这短暂经历后,她意识到p24”宿命般的深陷于这种渴望,想要理解一个完全不在我见识范围之内的人,之后我才恍然大悟,只有不遗憎恨,才能理解和宽恕”。茨威格说,所有命运赠送的礼物,早已在暗中标好了价格,而在这之后便奠定了她接下来旅程中良好心态的基础。

这本书于我而言,最大的价值之处在于作者对此次旅程的态度。一种天然的,自发式的,追随心中所想,探索内心世界的纯粹行为,享受独自上路的每个瞬间,只为内心的获得感,也收获了旅行的真正意义。

240旅程很简单。它不比过马路,开车去海边,或者吃花生更危险。我的确学到两件重要的事情,即你允许自己有多强大,就有多强大,自己自己万事开头难,迈出第一步,做出第一个决定是最难的。

116勇气是重压之下的优雅

《我独自穿越沙漠,领悟了安全感和自由》读后感(六):你和你自己

习惯了每天家、公司两点一线的生活,就连见的朋友也是那么几个,多久没走过一条陌生的小路,多久没对陌生人微笑。我们是如此固执的守着安全的壳,出不去进不来。我们的典型生活就是这样:早餐、上网、工作、午餐、工作、晚餐、聊天、看电视、看书、上床、假装睡着了以及然后真的睡着了。

罗宾.戴维森,一个27岁的澳洲女孩儿,带着四匹骆驼,一只狗,用了9个月,独自穿越澳大利亚2700公里沙漠,《Tracks》是她对这段旅程的记录,这本书的中文译名叫《我独自穿越沙漠,领悟了安全感和自由》,由约翰·卡兰执导的纪录片《沙漠驼影》就是由此改编的,不过相比起这两个经过艺术加工的名字,个人觉得用tracks本来的意思“轨迹”似乎更合适。

“凌晨五点,我抵达爱丽丝泉,带着一条狗、六澳元和一个小手提箱,里面装满不合适宜的衣服。‘晚上要带件羊毛衫。’宣传手册上说。一股刺骨的风把沙砾抽向站台,我抱着发热的狗的肉体,站着打战,好奇自己抽了什么风,被带来荒芜中心这个怪诞空旷的火车站。”说走就走的旅行可不就像头脑发热,似抽了风?许巍的《生活不止眼前的苟且》不知唱进了多少文青的心,每天在明晃晃的玻璃写字楼穿梭,在格子间构筑你的奇思妙想,等着方案汇报时Boss说Yes 。按时吃饭,按时睡觉,重复的生活节奏构筑成一张网,一圈圈、一层层,裹挟着你,让你足够安全,但也快喘不过气。在某个晴朗的午后,抬头发出一声轻叹:“天上的那朵云啊!”于是背上行囊,去寻找诗和远方的田野。

“我的四周,壮美无比。光、力量、空间与太阳。我正走入其中。我准备让它成就我,或打破我。”这本书是一本关于旅行的笔记,但又不是一本普通的游记,看完之后留下最深刻印象的是那个暴怒的牧场主科特,热情的原住民埃迪先生,四匹顽皮的骆驼泽莱卡、杜奇、巴比、哥利亚,一只忠实的狗小刨,还有旅行中的另一个罗宾.戴维森。在9个月的沙漠之行中,她接受了孤独、抛却了原本的社会枷锁,与喧嚣虚荣保持距离,她也狂躁、不安、恐惧、脆弱、骂脏话,但在日复一日的行走中,最终与自己和解。

虽然不是每个人都有罗宾.戴维森的勇气,可以到沙漠里养骆驼,提着枪在荒漠里和野骆驼厮杀,可在她的这本书里,我们相信一个人真的可以通过行动来改变和控制自己的生活,而程序、过程,就是行动本身的回报。

旅程很简单,它不比过马路,开车去海边,或者吃花生更危险,你允许自己有多强大,你就有多强大。

《我独自穿越沙漠,领悟了安全感和自由》读后感(七):孤独是种天赋,而非该去畏惧的东西

国庆期间陪父亲去成都动物园闲逛,除了马、鹿、骆驼等动物处人稍微少一些,其它区域根本挤不进去观望。索性,我们便把大半天的时间耗在了这几种动物上,看动物是其次,陪着父亲聊聊天倒是最主要的。如果没有记错,这是二十六年来,我和父亲第一次一起去动物园,也算满足了我小小的愿望。它是自己渴望了很久的具有仪式感的父女必去地方之一。

对动物了解不多的我,唯有在骆驼面前自信的多言了几句。我对父亲说,其实骆驼是很聪明的动物。一向不喜欢说话的父亲笑笑没有接话,我便开启了话唠模式,把自己对骆驼仅有的见闻滔滔不绝的讲出来。

比如:

动物园的这两只骆驼应该很孤独。作为群居动物,没有那么多小伙伴陪在一起是很没有安全感的一件事。在沙漠里,骆驼们讨厌离开它们的伙伴,为了回家,它们会使尽任何策略、任何肮脏的小伎俩、任何严重犯规的行为。把他们成群的带到某个地方很容易,但单独带走一头骆驼则是一种试炼,要斗智斗勇。

沙漠里的骆驼在训练期间都会掉肉。它们不吃东西,一整天都在思考“主人”会对它们做什么。突然我就联想到了大学时的军训,之所以会瘦,也是每天都在担心教官又会搞什么花样训练我们。

骆驼是居家型动物。等它们认准一个地方或一片区域后,我们就可以99%肯定,他们会一直设法回到那里。这两只骆驼估计已经完全适应了这个动物园的生活了。

骆驼实际上是只认一个主人的动物,不喜欢被陌生人呼呼喝喝。所以,最好不要大声吼它们。

骆驼的妊娠期竟然是十二个月。它们可以活到五十岁。这只掉了很多毛的大骆驼,不知道已经活了多少岁呢。

在父亲面前终于完美的装了一次“知识分子”,我感到非常满意。当然,如果不是晚上吃饭时,父亲指着我吧台上的《我独自穿越沙漠,领悟了安全感和自由》,说:“中午你给我讲的关于骆驼习性的那些,就是昨天看这本书看到的吧”,我还以为我这次“装”可以得99分呢。其实内心还是很高兴的,现学现卖的把自己看到的这些有趣的事情和父亲分享,没有让观望最后变成一片空白。

《我独自穿越沙漠,领悟了安全感和自由》读后感(八):一次孤独而奔放的奇幻之旅,亦是一次和舒适区最决绝的告别

像《我独自穿越沙漠,领悟了安全感和自由》这种题材的书,我读过不少。在这本书里,有像记录法国女孩蒂皮·德格雷和野生动物之间感人生活的《我的野生动物朋友》,那样的和动物亲切相处的情节,也有像《撒哈拉的故事》那样动人的沙漠生活,但是这本书与众不同之处在于,它更写实,更直面作者在准备旅行前期和旅行过程中内心的脆弱、缺点,展现了这次沙漠之旅的美好一面,也尽力还原它不完美的那一面。这一次旅程,对于作者而言不仅仅是一次经历,更是坚持告别舒适区的决然举动。

作者为这次旅行经历了漫长的准备期,在此过程中她遇见了各式各样的人,白人、黑人和阿富汗人,就像世上所有其他人一样,他们之中有对于作者而言是妨碍她破坏她计划的满怀恶意的家伙,也有为她提供帮助温暖的人们,还有个性分明特立独行的人闯入她的生活,让她有了除了穿越沙漠这一目标之外的以外收获和挫折,不断地思考这次旅行。而在旅途过程中,她碰上了澳洲土著、对于澳洲土著持两种态度的白人还有烦人的游客,她会思考白人社会对于澳洲土著生活和文化的侵害,思考当时的环境和政治。通过阅读这本书,我们也可以了解到作者的性格,她是特立独行的,她不希望这次旅程被任何外人打扰,她沉浸在与骆驼、与当地自然人文环境和与自己的极致相处之中。

作者爱着澳洲大陆和这上面的骆驼还有其他野生动物,但她没有像其他书籍一样,对于动物的野性轻描淡写,她在书中详细地描写了训练骆驼的艰辛、每一头骆驼的个性、它们和人类之间的爱恨纠葛,还有野骆驼的骄傲美丽和对旅途的危害。她那么爱着那些沙漠之舟,却也不得不伤害它们,她用枪给病入膏肓饱受折磨的骆驼解脱,也为了自卫亲手射杀了沙漠中遇到的几头野骆驼,每次干完这件事情,她都放声大哭,情绪激动。这些情节给我留下深刻的印象,它们没有给我们夸张渲染过于温馨幻梦的人与自然和谐相处的和平景象,而是赤裸裸地展现了自然的威严和野性、残酷。这是在很多同类书籍中所看不到的坦诚和真实,作者甚至坦白内心想法,她能完成此次旅行,靠得不是所谓勇气,而是运气和持久力。

除了展现这次旅程,作者还借此告诫人们,要时常提醒自己,离开舒适区,勇敢出去冒险,做想要去做而以前却从未真正开始做的事情。只有踏出舒适区,人才能成长,看到和过去不一样的风景。我们都需要想作者一样的决绝,“炸毁”身下的舒适区,破釜沉舟,哪怕内心再不愿再害怕,都要逼着自己走出去。

阅读这本书,就好像我们身临其境,和作者一样迷茫、战胜各种艰辛,完成这次困难的沙漠之旅,也同样给予我们激励,鼓励我们戒掉自己的惰性,走出舒适区去做自己真正想做的事情。和作者一样同为女子,我从这本书中得到了不少启示和力量。

《我独自穿越沙漠,领悟了安全感和自由》读后感(九):跟着骆驼小姐寻找旅行的真正意义

不知不觉已是暮色降临,花了整整4小时跟随罗宾•戴维森这个勇敢的骆驼小姐用9个月穿越了2700公里的沙漠,行走完了史诗般的旅程。

读这本书因为描写细致的缘故,过程是漫长的,而在结束时却感慨尚早,就像作者在将她的旅程经历广布于世并以书的形式出版,内心的主观能动在缺失,记忆开始褪色,就好像书偷走了记忆。此时我的感触亦然,还期待着旅程结束后的下文,骆驼怎么安置?陪伴的狗狗小刨死掉,罗宾在最后的内心世界活动?与她走过短暂同行的摄影师瑞克,他俩后来怎么样了?脑海中的探念层出不穷。

书中众多细节的记录展现了罗宾•戴维森的勇敢与坚强。旅程初始不久,便已遇到颓败的周遭境况,漫无目的的流浪者, 蛮横粗暴的黑人,一个很难从虚构中辩出事实,从妄想中辩中恐惧,从坏人里辩出好人的地方。茨威格说,所有命运赠送的礼物,早已在暗中标好了价格,而在这之后便奠定了她接下来旅程中良好心态的基础。

这本书于我而言,最大的价值之处在于作者对此次旅程的态度。一种天然的,自发式的,追随心中所想,探索内心世界的纯粹行为,享受独自上路的每个瞬间,只为内心的获得感,也收获了旅行的真正意义。

旅程很简单。它不比过马路,开车去海边,或者吃花生更危险。我的确学到两件重要的事情,即你允许自己有多强大,就有多强大,自己自己万事开头难,迈出第一步,做出第一个决定是最难的。

恐惧都是纸老虎。一个人真的可以通过行动来改变和控制自己的生活,而程序,过程,就是行动本身的回报。在那一刻之前,我一直以为寂寞是我的敌人。没有人在我的周围,我似乎就不存在。但现在我理解了,我一直都是个孤独的人,这种身份是种天赋,而非该去畏惧的东西。我独自在我的城堡里,能清楚地看到寂寞是什么。我头一次有了顿悟,我这一生的行为模式一直是在保留自己的那种疏离感,一直在保护那处高远、清澈的地方,一旦分享,它便有被破坏的风险。我喜欢我现在的样子,不需要伪装,不需要美丽和吸引力,超越了女人掩藏在背后的可怕、虚假、装模作样的吸引力。我学到什么是爱。爱就是希望你所关心的人得到最好的,即使自己被排除在外也没关系。过去我想要占有人,可是不爱他们;但是现在我爱他们,祝他们好运,而不再需要他们。我领悟了自由和安全感。

《我独自穿越沙漠,领悟了安全感和自由》读后感(十):让心出去撒个野

我只想永远的离开,也用不着毁了我的世界。

读这本书就像终于完成了一场筹谋良久的旅行,行前的期待和兴奋,果然被旅程中的疲劳取代,而发现新事物的热情又不足以重新替换掉疲劳,总之一句话,好累。

但这反而使它有别于其他公路疗愈书籍那些字里行间闪烁着智慧的光芒和灵性的感动的书籍《一个人的朝圣》,这本书粗糙,甚至暴烈。不过我却依然推荐它,因为读书不就是要经历那些穷尽想象力的极限也体会不到的感觉么。

生命,就是要在尽量安全的范围内,野蛮的生长。女主过着我向往的生活,简单善良,但并没有被训练成甜美、顺从、富有同情心的受气包少女,那样简直太无聊了,她的魅力是苦难练就的。当然也只有苦难,才能赋予人如此的勇气,孤身一人带着骆驼穿越沙漠。我喜欢她的炽热,阳光和情感,如果能浓烈如酒,凭什么要平淡如水。虽然酒多饮伤身,水倒不会。

只不过,任何坚强都存在裂隙。就怕早已准备好遗世独立,却突然出现一个人,巧妙地攻破了这份自我保留。执着于某些旁人不在意甚至不看好的事情,只因它给了我们一个肤浅的身份,或者架构,让我们在低落的时候可以爬进去,像衣服一样穿起来。我们会高估孤独的力量,当然也就会放大孤独的痛苦。

一面天使,一面魔鬼。书中所有的感动,在女主理智地扣下扳机结束久病不愈的骆驼的生命时,戛然而止。接下来的任何一句话,都只会让你更憎恨人类。我们每个人都会被放置在身不由己的境地中,所以学着提醒自己,给自己鼓励,给别人宽容。但这份智慧丝毫没有被用到骆驼身上,我替他们不值。

或许吧,活出了智慧,却活不过命运。至少枪杀骆驼后,女主有一波短暂的歇斯底里,我谢谢你。烦恼解决不掉,却可以被新的替换掉。她接下来要面对的,不是是否选择结束一头骆驼的生命,而是自己能否在沙漠中幸存。我有时会抱怨自己小时候看了太多的恐怖片,但此刻才明白,恐惧,不是恐怖片中的惊悚,这种惊悚是习得的,从妄想中习得;而恐惧是一种无力感,是慢性窒息,不见血却封喉。她挣扎在沙漠里,也不过是为了活着。所以,我没有资格去评论命运的不公,因为连公平本身,都是命运创造的。

读她的故事,就仿佛和她谈了一场恋爱。因为离得太近,免不了投射,她的感情还是我的感情,我分不清了。苦乐都从中产生了,我怎么能分清呢。是她对骆驼的依恋,还是我对她的依恋,到底那个糟糕的胆小鬼是她,还是我。当某件事物和自己的命运联系在一起时,因回味它遭受不公而哭泣,又何必在意这眼泪是为它还是为自己呢。我们本能的作出选择,事后才赋予它意义。

原来,我和她一样需要这趟穿越沙漠的旅行,旅程美好,更掩盖不了归来的美好《落地开花》 卢巧音。