《交织的目光:西方绘画500年》是一本由杜鹏飞 包林 马萧 主编著作,上海书画出版社出版的平装图书,本书定价:99.00,页数:2020-7,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《交织的目光:西方绘画500年》读后感(一):体味东西方交融交往的世界视野

本书缘起自2018年秋天在清华大学艺术博物馆举办的西方绘画500年展览,60 幅展品悉数出自池田大作创办的日本东京富士美术馆。

围绕这一展览,14位画家与学者回溯文艺复兴以来,西方绘画500年的传承与演变,从不同层面讨论人类的艺术认知,及其背后的经济社会推力。

日本富士美术馆拥有西方绘画500年的名作精品并不偶然,其根本逻辑在于地理大发现之后东西方日益紧密的交往交融。两大文化体系的相互影响,推动西方绘画更多地吸纳东方元素,也让东方艺术拥有了更为广阔的全球眼光。本书的这一立足点,超越了一般意义上的艺术史评论,让读者在宏大的视野中感受到了文明的多样性及其诱人魅力。

基于这样的认识,本书的作者们特别注重东西方文化的互学互鉴。书中认为,了解和研习西方艺术,既是我们观己的镜子,也是走出中西方狭隘民族主义偏见、思考人类文化艺术共同未来的必修课。

所以,艺术与每个人都密切相关,即使并不具备基本的艺术知识,人们也都会有自己独特的艺术认知。这也恰恰是艺术在激发人类心灵共鸣时的最大魅力。书中的观点,对此做出了进一步确认:“人人都可以是艺术家,人人也都不必成为艺术家。但每当我们为一处景色放慢脚步,就不经意间分享了画家之眼。当我们用眼睛取代画笔去追摹、去想象,就仿佛接近了造物的博大和温柔。”

本书延续了展览的精彩,进一步补充了观展时难以领会的背景知识,绝对是一部艺术史普及佳作,值得闲暇时翻阅品读。

《交织的目光:西方绘画500年》读后感(二):读懂西方绘画,你需要这本书

本书的构架由四大部分组成:美术史的线条,关于巴洛克时代,现代绘画的分歧与重构,以及借镜日本。

首先序言就提出来一个问题,西方绘画500年我们看到了什么?然后列举了诸多500年来西方绘画的案例,通过碎片化的作品,其背后会有一个隐形的价值系统在起着连接作用,这个系统在不同的时期会呈现的状态的稳定与非稳定能量交换的开放与封闭,还有自身的量变和质变。引人思考的是,时间会向系统的某个变化临界点敞开。

无论是西方绘画的500年还是中国绘画的1000年,我们都能观察到,作为价值系统延伸和表达的绘画,有着同样的系统属性。

经常有人谈起艺术中的绘画元素,只要画面存在西画的印记,就会自豪的说自己的作品是西风东渐的产物,而不是自我内心根植的东方思维与东方基因在西方文化的映射下,心灵的嬗变?又论起中西绘画之高低,便贬西褒中,认为西画给中国水墨系鞋带都不配。更有人在公开场合说,中国画的线条比西画的线条更精更妙。西画只是色彩的展现,画面中没有线条的存在。

事情真是这样吗?

要知道,油画有油画的美,水墨有水墨的妙。它们是不同地域、不同文化下的产物,是一方水土养一方人下,神明对艺术生命的安排。守时待命,涵泳万物,是生命的根祗,如果要强迫自己,违背地域、历史、环境下对不同地域文化的认同,那么,将会让心灵呈现出新的危机与认知荒漠。

中国传统绘画,也与西画一样,离不开它生发的元素。而这元素,就是老子所说的“道”。而生发的过程,就是“一生二,二生三,三生万物”,就是太极、两仪、阴阳的化变。具有西方绘画一些不可变的要素,但东方与西方所表述的绘画语境是不同的。比如哲学,西方原本译为“爱智慧”,东方则是“阴阳学说”。西方绘画讲明暗光影,东方则是墨分五色。

为此,说法不同,意识自然各异。而自徐悲鸿、林风眠、颜文樑等人,从西方带回了西方的绘画元素,并运用到东方的美育之上,东方的艺术好似在进步了,但同时传统的东西却在不断的被消失。

《交织的目光:西方绘画500年》读后感(三):《交织的目光:西方绘画500年》书评

本书由14位著名的画家与学者向读者介绍东西方的绘画史。别看书名是《交织的目光:西方绘画500年》,在本书中,有不少篇幅向我们展示了东方绘画对西方绘画的影响,还有东西方绘画的互动。 一、本书让我知道了什么? 本书让我知道了西方艺术的中国影响、肖像画的历史、如何欣赏风景画、《宫娥》为什么这么神秘、为什么莫奈1899年的作品和1900年的作品变化这么大、海德格尔在讲演中提到的梵·高画的那双鞋到底是农妇的鞋还是梵·高自己的鞋等等,这些问题书中都有解答。 二、本书对我产生了什么影响? 这本书有不少学者对一些画作进行一些描述,好让读者更好地理解这些画作。这就让我想起了,我小学的美术课,总有那么几节课,老师会让我们用一百字以上的文字,对一些画作描述。你可以讲讲你看到这副作品的感受,你也可以讲讲从这幅画中你看到了什么,言之有理即可,老师不会为难你的。当时觉得这个作业很是有趣,在课堂上完成,没有资料可以查阅,只有美术书可以翻,只有那一张张小小的图片给你看,可以说,这项小作业,既能向你展示你觉得什么是美,又能锻炼你的表达能力,可谓一举两得。这本书恰恰是给我带来了这样的一个回忆,不知道以后,我去博物馆时,面对一副副画作,会不会也想写写“小作文”了。 我顶喜欢《艺术史的隐线》那大段《观展体验》的描述。“在这样拥挤的观展过程中,人人都如若无人之境,除我之外的人都成了非人。”一句,直接把我“带进了”博物馆。如书中所述,这样的观展体验,都是现代生活的产物,“曾经,全景展示式的观看,专属于上帝,专属于君王。”现在想想,和一个多世纪前的中国相比,我们过得多么“奢侈”啊。 在感受艺术的同时,我也产生了一些思考,一些对前几周一个短视频的思考。关于那个大卫像,那个说没打码的大卫像。为什么说“没打码”呢,在这个视频下面,有不少人说什么不打码就是色情、不能让小孩子看、耍流氓等等。本书有这么一篇《西画东渐——日本近代油画的启示》有一段“人体事件”,不过和视频恰恰相反,这里说的是女人体,女人体当时在日本是不能被理解的。继续“回到”我的小学,在那时的美术课,我也不是没有临摹过人体,记得当时临摹的是三位大师画的人体,名字一样,只记得其中有梵·高画的,我临摹的是梵·高左边的那副。记得那时我们对这件事有点排斥,老师解释说:“当时的西方比较开放,这很正常。”对,这很正常,我当时就不解为什么,在我们东方,有那么多人会觉得裸体像、人体画这种很色情。本书中的“人体事件”,作者猜测;“坚持展示人体作品的黑田清辉有可能是想用人体来改变日本的固有观念。”我多么希望,有艺术家或学者等会站出来,来改变我们中国的固有观念啊。 三、我推荐你看这本书的理由。 这本书专业性强,可读性也强,哪怕你之前不知道艺术相关的一些知识,你也同样可以读下去,这本书门槛不高。本书印刷清晰,有大量的图片,我希望,你的目光能多停留在这些图片上,建议你先看图片,好好品味,再去看相关的文字介绍。通过本书,你会对西方绘画艺术史有大体的了解,当然,如我开篇所说,不止西方,我们东方的艺术史也有提及,相信,你会沉浸在本书的文字和图片里的。

《交织的目光:西方绘画500年》读后感(四):从“表现”到“表达”

西方绘画500年这个题目很大,《交织的目光——西方绘画500年》这本书却不是很厚,虽然作者都是相关领域的专家学者,但并不是一本枯燥的论文集,也不算一本系统介绍500年西方绘画发展历程的入门科普书,更像是艺术家们在500年艺术史中摘取吉光片羽,把背后的故事向你娓娓道来。

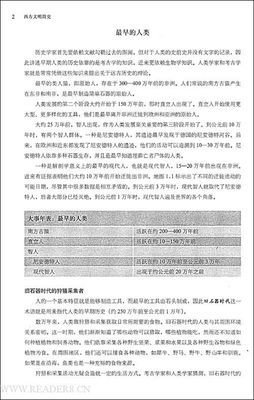

本书的背景,是2018年清华大学艺术博物馆举办的“西方绘画500年”展览。鲁本斯、莫奈、梵高、毕加索、安迪·沃霍尔等大师的作品云集,短短2个月的展期就吸引了12.5万观众,仅12月23日这个展览的最后一天,从早上9点开始,到晚上10点闭馆,就接待了5305人。作为艺术爱好者,清华艺博年卡会员,我自然也是不能错过,挤出时间跑去打卡,成为了这5305分之一,来看看当天的排队盛况吧!

有意思的是,虽然是西方绘画,但展品均来自一衣带水的邻邦——日本,来自和中国颇有渊源的池田大作先生创办的东京富士美术馆,因此也得以一窥日本对于西方艺术的理解。

这次展览与本书所瞩目的500年,恰是西方文艺复兴之后的500年,也是最有意思最有活力的500年,是绘画从“表现”转变成“表达”的500年,画家们不再受制于宗教等特定题材,也不必拘泥于金主的具体要求,加上摄像摄影技术的日益发达,画家不再仅仅追求“形似”,更多的是想要传达情感。而传达的对象,正是站在画作前的观众。

我们看画,看到了什么呢?

艺术是有门槛的,但欣赏美,并不需要多么专业,每个人可以有自己的理解。如此多的人趋之若鹜,愿意忍受拥挤人群中排队一两个小时,并不是“跟风”,为了发个朋友圈而已吧,一定是有触动自己的东西,观众站在画前,艺术家当年也同样站立在画前,不同目光温柔注视着同一副画面。

所以,我想交织的目光这个标题,是书中不同学者不同观点之间交织的目光,是东西方艺术交织的目光,也是中日两国交织的目光,更是500年来的画家,与现场观众穿越时空交织的目光。

展览与文集结合,近年来也是颇受欢迎的方式。此前上海博物馆就配合举办的山西壁画展,对应出版过《壁上观》一书,大英博物馆也曾精选100件文物,出版了《大英博物馆世界简史》。看过展览的人再看本书,可以对展览理解的更为深刻,错过了展览的,也可以在书中一览风采。

《交织的目光:西方绘画500年》读后感(五):解读艺术的新视角——交织的目光

当我翻开《交织的目光·西方绘画500年》的时候,我不禁为这本书的内容所震撼。我从来都是独立的欣赏绘画作品,用西方的视角审视西方的,用东方的眼光看待东方的,却从来没有用交织的目光审视过。

自1492年以后的世界,东方和西方的文化界限正在变得模糊,在许多方面,人们已经难以找到东方和西方的明确界限。绘画上也是如此,当东方的斑点画法在西方的印象派作品中得以体现的时候,我们不能在用单纯的视角去审视那些经典画作了。

《西方绘画500年》带给我最大的一个震撼就是,绘画技法上已经出现了东方西方的杂糅。这种杂糅产生了全新的艺术品,也要求我们读者必须用全新的艺术眼光去审视艺术作品。这种眼光也就是书本名称所点明的,交织的目光。西方的印象画旨在体现生活的本真,就连阳光透过树林形成的斑驳光影也要真实地体现出来,这种对传统的反叛以求真的做法在中国美学中也是存在的。中国现当代的油画通过对人物神情的详细而又深刻的刻画突显了这种本真。审视一部作品的时候,如果让东方和西方的目光出现交织,那么作为参观者,画作就能在目光的交织中得到更为深刻的理解。

用交织的目光去审视一些经典画作,得到的发现和体会也将会是前所未有的深刻。如果不去考虑画家的生活时代,或许《宫娥》一画中的各个富有权势的主人公所带有的深刻意涵就不能得到发掘。借助现代探测设备,作者在成就这幅画过程中所突显的内心深处的想法也得以揭露。一种是借助历史事实的解读,一种是借助现代机器探测的解读,正是这两种不同目光的交织,才让画作背后的意涵得以发掘,美学意义也得到了深化。

同样在对绘画作品的审视方面,每个人都可以有自己独特的审视和解读。这种解读不一定也没有必要同权威的绘画评论家保持一致,因为作为平凡人的我们有着自己的生活经历和阅历。没有人会要求我们的生活必须同那些伟大的绘画评论家一致,同理,要求我们对绘画作品的解读同绘画评论家保持相似和一致就显得没有必要。但是,这并不是说专业评论就没有意义,他们的评论可以是我们的参考或借鉴。专业人士和自我的目光的交织同样能够帮助我们产生对画作的深刻理解。在多数情况下,一般参观者对绘画的欣赏和评论是纯感性的纯知觉的,这种评论渗透着本真。而来自专业人士的评论往往是本真之上的理性,透过画作带来的本真发现其后潜藏的美学意义上的本真。毕加索的画作体现了其对传统的反叛,体现了其自我内心的一种虚无观念,这是一般读者所难以体会的,只有借助专业人士,其背后的虚无才得以释放和发掘。

1492不仅仅是世界史的重要纪年,也是绘画史或者美学史的重要纪年。自此之后,没有那个国家的艺术是独立于他国之外的,东西方的艺术保留了其各自的特色,也融入了来自对方的元素。融入多元元素的绘画作品才会是未来艺术领域的新秀,也只有采用交织的目光,这些画作背后的深刻美学内涵才能得以发掘。

《西方绘画500年》主要讲述的就是近500年来的西方绘画,它不是一本单纯的美术史著作,它更是一部具有启迪和启发意义的作品。“我能看得更远,是因为我站在了巨人的肩膀上。”

《交织的目光:西方绘画500年》读后感(六):与繁杂暂时抽离,给灵魂找个家

关于西方的绘画艺术,相关的书籍、影音实在繁杂,大部头的、彩印的、学术研究等等,当然去美术馆、博物馆亲身浸入也是一种选择。

你听过大名鼎鼎的达芬奇、莫奈、梵高......,或许还有马奈、安迪.沃霍尔等等。

万物皆流变,时代在变,我们对西方文明的认识在变,对西方绘画历史的认知也在检视中蜕变。

徜徉美术馆、画廊、艺术展馆,流转在作品间,或许会伫立某个、凝视、沉浸,很多时候你在想作者当时在想什么?创造的环境如何?他的心情又如何?遇到了什么人?有什么不为人知的故事?

再或者,停留此刻的你,在想些什么?想到家人、朋友、爱人,还是匆匆一闪的路人,又亦或不曾谋面的梦中人和景......

同一作品前,射灯投下,身后穿行的身影幻化无影踪,同时同地的两个人,并肩站着、身体略前倾、专注深入......有所思又若放空,此刻的他们大脑里释放的信号相同么?他们的故事一定不会有彼此,但如此重叠交织的时空,作品投射在两人心上的效应会是一种么?

也难怪,这样的场景和桥段,会在电影中反复出现,这地方也简直就是灵魂的栖息地。

无论有怎样的经历,此刻此地的两人,一刹那会重叠,也或许是和作者,即使不是同时空,这大概就是艺术的光,让身浸其中的灵魂短时间找到归宿。

作为艺术的门外汉,首先是有丰富感受力的个体,生而为人,会不由自主趋向美好,即使说不是美的技巧技艺,可切切实实的充实感在那里,就是美,就是喜欢,看了就是想流泪,嘴角不自觉上扬......

美就够了!这是小白进阶的第一步。接下来你会想,学者和艺术家们,如果和我们并肩看画,他们又在想什么?他们关注的地方是什么?那些地方是小白不容易知道的“隐秘的角落”。

如果你好奇,那些大家有些隐秘的知识,他们在读什么书?作品在他面前的世界是怎样的存在?......

交织的目光,背后有怎样的故事和心情?

这本书就是很好的出口。打开大家们的一扇扇窗,看看他们眼里、心里的风景,总是有趣的,这是好奇心使然,也是小白们通往更广阔世界的方向。

以往我阅读的那些艺术书籍,或是百科全书般从源头一一详述,随着时间轴一一介绍大家和作品,如遇需要检索,会大有帮助,多数时间读起来有些辛苦,说不准会昏昏欲睡。市面上这种书又贵又沉,真想买回家,手动搬不动,至少要用推车拉,归家后也是拂尘搁置,或用以装点家饰,总之,可望不可即。

这本书不同于以上这些,书里不少有趣的视角,会让你重新审视过往和未来。

画,不止挥笔,拼贴也可以。

花草、树木、虫鱼......,这是自然,算不得风景。

与人相遇,确切是人的情感、心情、情绪等心理活动,自然进了取景框,留在纸上成了画。

画里,不止自然风景,充盈的该是注视这一切的那双眼睛。

你爱的所有作品里,都少不了感触。

闲暇的午后,夏末初秋的蝉鸣起伏,微风里落地纱轻曳,式微的阳光透进来映亮整间,泡上一杯乌龙,搅拌棒在玻璃器皿发出几声清脆,摊开书,听大家们娓娓道来,来一场沉浸的艺术之旅,身旁的香茗时时飘出栀子花香......

亦或旅行在途、睡前小读、等人的午后、地铁一隅.....总之,繁杂生活空隙,让自己透个气,没时间伫立,那就给自己的灵魂暂时找个家,像是那种只有自己的秘密基地,随时随地可以遁隐。

书里很多观点,值得寻味。比如“人人都可以成为艺术家,人人也都不必成为艺术家。”这与欣赏音乐异曲同工,技艺钻研、知识延伸,这是画师、乐师该操心的事,而爱美之心与生俱来、人皆有之,欣赏的人,只要是看着、听着美的、享受的,无论是高深还是简单的作品均可。

通过本书,认识了不少有趣的灵魂,延伸阅读也找到了他们本书以外的那些闪光点。

比如陈墨青的90天本子计划,很有趣。