《青年近卫军》是一本由亚·法捷耶夫著作,译林出版社出版的617图书,本书定价:30.50元,页数:2005-5,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《青年近卫军》精选点评:

●二战的英雄们,致敬!

●英雄不朽

●老子吃饱了没事做,收了99版的法捷耶夫全集,居然还来买这个。TM还是一个译者

●特喜欢这个封面 高中的记忆吧

《青年近卫军》读后感(一):再读依然满满的激动与感动

最近两年,又把对自己年少时代人生观的行成有重要影响的两本小说重新读了一遍,一个是狼图腾,一个是青年近卫军。

再读前者,感觉作者情绪化太重,当然这不影响里面涉及环保内容对我的整个人生的影响,高考毕业后选学校和专业差点就报考了中农大的环科专业,家人也同意了,后来自己觉得读博之路太漫长,放弃了。而后者,虽然更多的是革命理想主义的描写,但再读之后,仍然充满激动,感动与敬意。我想对自己而言,在这个时代,谈不上为了革命而献身,但至少,永远都要保持赤子之心,永远不背叛内心。

我还记得高中是让姐姐帮我去买这本书,花了好久才买到。当时觉得这本书好厚重,漫长的革命之路。而再读,感觉好薄,他们英雄事迹还没来得及讲完就结束了。

永远铭记,理想主义万岁!

永远年轻,永远热泪盈眶!

《青年近卫军》读后感(二):生的沉思

为了某些人头脑里这种愚蠢的企图,年轻一代奉献出他们的生命、才华和智慧。千古以来,这种事情在持续不断地上演,事到如今,还有一些地方这样的事还在发生着。

书籍里这些年轻的姑娘们和小伙子们,个个都捍卫了他们的信仰和理想。他们值得我们铭记和尊重。

值得缅怀的是苏联,曾经把解放全人类,给我们人类历史树立新的生活典范作为最终奋斗目标。最终却还是失败了,失败的原因散见在众多的历史教科书、政治书籍和文献里。依我看,其实还是输给了人类的对于懈怠的不劳而获生活的贪婪享受之下,任何一种集权制度在最后关头总是因为既得利益者和权贵们的垄断而慢慢忘却他们的初心。

《青年近卫军》读后感(三):《青年近卫军》:苏联青年的革命斗争有一股子好气性

这本书是四年前买的,当时我们去市里参加高考英语口语测试,路过书店,看到了它。 买了就搁在书柜上,我又考去外地念大学了,也就没怎么读,封皮上都起灰尘了。 这段日子在家,闲着没事,看书消遣,重拾旧本。 其实也不是全无印象的,前几天翻到一篇文章,提到了书里的一个片段,邬丽亚赤着脚去河里摘百合花,又重新读了一遍,这才注意到这个怪戳人心的点—— 她们的故乡已然笼罩于炮火不断的战争阴霾里了,可天性活泼的姑娘们依旧会为摘到一朵花儿而惊喜。 《青年近卫军》是现实与虚构交织而成的文学作品,充满热情与浪漫,书写了那个时代青年的理想追求、讴歌了他们热烈的拼搏精神。 那年我高考结束之后,就待在家里,和爷爷奶奶住着,几个弟弟妹妹还没放假,等录取通知的时间是很漫长的,我爸妈还着实为我捏了一把汗。 过了好久,我自己查了成绩,才发现已经被现在的学校录取了,留的是家长的联系方式,短信发到那儿去了,消息是我弟收到的,他没告诉别人,就这样被耽搁了。 这书就在那会儿被百无聊赖的我第一次拿了,随手翻阅了几页,我呢又有个习惯,看书专挑喜欢的章节读,每每囫囵吞枣,读个意思,不求全解。 可能有不少人像我一样,会觉得都这个年代了,阅读这样又红又专的名著,能把作品的艺术价值和文学情感给理解个几分呢?不就是凑个热闹,和他人吹嘘的时候能提一嘴罢了。 说一个奇妙的现象,每年假期,我爷爷都会放一些老电影看,都是些讲红色故事和红色精神的,尽管角色表演为了艺术感显得颇为夸张,但我仍然会为它所表达的高尚情感而产生共鸣! 也许这个年代已经不需要像革命先辈那样为了实现革命目标去做什么了,但他们那种拼搏奋斗的精神,追求理想目标的气性,却是不朽的,值得我们去传承弘扬的。 我还记得大二那年的五四青年节,我作为志愿者跟着队伍去社区参加讲红色故事活动,读《小萝卜头》节选都还几欲落泪,倒不是说我这个人惯于逢场作戏,不过是叫小英雄的牺牲把我的一颗心给触动到了。 可笑,近来我还在为考研失利这个事儿而唉声叹气,想来也不过就这样了,我还得去做更多可能的事儿哩,何苦拘在这一方困苦里钻牛角尖呢?不如敞开心胸,去找自己的抱负。

⬜读书笔记《青年近卫军》

[苏联]法捷耶夫/著 周露/译

(注:光明日报出版)

《青年近卫军》读后感(四):永远难忘的《青年近卫军》

摘自《京江晚报》 作者:郑 文

从我个人的阅读感受来讲,法捷耶夫的《青年近卫军》是使我终生难忘的长篇小说。法捷耶夫成功地塑造了苏联卫国战争中一个青年战斗集体的英雄群像,并深刻而鲜明地揭示了这些青年英雄的灵魂之美。善良而满怀正义感的奥列格,美丽而气质高雅的邬丽娅,顽强而无所畏惧的邱列宁,还有可爱而活泼机灵,同样天不怕、地不怕的“穿裙子的邱列宁”——刘勃卡。这几个人的艺术形象始终活在我的心里,至今还是那样青春亮丽,充满活力,他们高高举起的理想旗帜,永远在读者心中飘扬,正如那“十月革命”和“卫国战争”的光辉旗帜永远在历史上飘扬一样。

这四个人在小说中的出场亮相我至今记忆犹新。小说一开头,法捷耶夫就描写了邬丽娅在水边摘百合花的情景,人与花交相照映,形成极美的画面。从战争阴影笼罩家乡,一直到邬丽娅英勇牺牲,她对美的追求一以贯之,因为她本人就是美的化身。接着出现的是身材娇小、衣着华丽的刘勃卡,街道上逃难的人群一片混乱,她却在路边神气活现地指手画脚,大声嚷嚷着疏导交通,甚至匪夷所思地跳起舞来……这个热情洋溢、无所畏惧的女孩,即将在沦陷区展开她可歌可泣的表演。第三个出场的是奥列格,当逃难的人流在草原上涌动,邬丽娅所坐的马车差点因辕马受惊而翻倒时,“一个高大、宽肩、浅色头发、没有戴帽子的青年,一下子似乎钻到马肚底下”,接着她就在两个马头之间看到了“那个青年的非常年轻的、朝气蓬勃的脸”,他就是略带羞涩、有点口吃的奥列格。而当人们都在一片慌乱中忙于撤退或逃难时,那个瘦小灵活,像野草一样柔韧的邱列宁却已经满身泥土地从战场上溜回了家,他紧张而兴奋地告诉姐姐华丽雅,自己曾和红军战士一起战斗,并亲手杀死了两个德国鬼子……

啊,这真是一部青春美、人性美、为正义而战更壮美的伟大颂歌。小说不是那种冷静、客观的现实主义,而是那种充满了浪漫主义激情的现实主义。我们读小说的时候,可以强烈地感受到作者对青年英雄们无比热爱、敬仰、痛惜、怀念的深情,这种深情又化作诗一般的语言,化作极其感人的人道主义和革命英雄主义的光辉篇章。如果我有足够好的记忆力,我真想把小说的第13章完全背下来,作者因热爱邱列宁的激情难以抑制,竟采用第二人称直接与邱列宁对话,直接向读者倾诉心声,在长篇小说中挥洒出一篇热情洋溢的抒情散文,而我们在阅时并不觉得突兀游离,反而感到精彩至极,与小说的整体风格融为一体,成为小说创作中的一朵奇葩。

同学们在读外国小说的时候,往往被人物长长的姓名搞晕,一下子弄不清楚,或者被那种多头交叉推进,甚至断裂跳跃的结构方式搞糊涂,这时千万不要失去耐心,不要因噎废食,只要坚持读下去,印象就会逐步清晰,兴趣也会渐渐浓起来,其精彩之处也能不断地有所发现了。

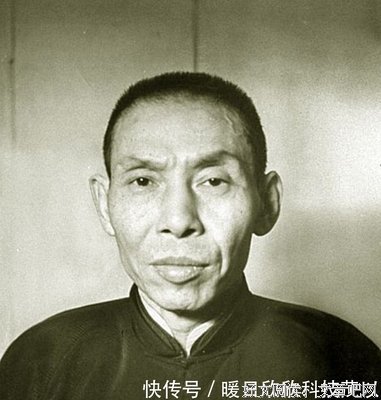

法捷耶夫(1901—1956),是前苏联优秀作家,苏维埃文学的创始人之一。早年在远东地区生活。1920年,法捷耶夫参加的游击队被改编为红军,法捷耶夫任旅政治委员。1921年开始文学创作。他的长篇小说《毁灭》与绥拉菲莫维奇的《铁流》和富尔曼诺夫的《恰巴耶夫》(即《夏伯阳》)被誉为“苏联国内战争的三大史诗”。毛泽东指出:“法捷耶夫的《毁灭》,只写了一支很小的游击队,它并没有去投合旧世界读者的口味,但是却产生了全世界的影响,至少在中国像大家所知道的,产生了很大的影响。”1951年完成的《青年近卫军》,是他艺术成就最高的一部作品。