《挑战者号:最后的飞行》是一部由历史 / 科幻 / 纪录片执导,美国主演的一部2020-09-16(美国)类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的观后感,希望对大家能有帮助。

《挑战者号:最后的飞行》观后感(一):感人、激动人心又令人反思的纪录

前面两集都在讲7名宇航员背后的故事,最深刻的是,经过层层选拔出来的平民宇航员、来自新罕布尔什的老师Christa,她总是带着充满亲和力的微笑, 刻苦训练之余还抽出时间为她的学生写推荐信,准备在太空讲授她一生中“最重要的两堂课”……经历各异的七人,在家人、同事、普通人眼中,都是最杰出、美丽和最爱的人。 后两集围绕发射过程及事故后的反应与调查。 各方在此角力、协商,最终,挑战者号延期后发射、升空、60秒后在全国观众面前爆炸……(此处有感动) 最后的事故调查部分也很精彩,内部人士的爆料、纽约时报爆炸新闻、委员会里的将军与大师费曼联手献言……最终让事故调查委员会主席也没法完全按“总统指示”给NASA面子。当然,最后结尾是光明的,改进后的燃料推进器又让航天飞机安全升空,大家又携手推动了美国航天事业的继续发展。

美国人的进取精神在探索太空上展现。

《挑战者号:最后的飞行》观后感(二):伟大的文明社会需要的不只是正能量

一个伟大文明社会的前进是需要代价的。而代价,不全是正能量。不是哪个领导扮演救世主,也不是廉价地贩卖煽情,更不是忽略模糊个体的具体贡献,去成就那个没有参与其中的“集体”。我认为纪录片该有的样子大概是,记录下发生过的事情。 Netflix的最新纪录片《挑战者号:最后的飞行 Challenger: The Final Flight》,讲述了1986年NASA的挑战者号航天飞机后爆炸解体,造成7位宇航员丧生的灾难。一口气看完4集后最大的感触是,犯错没那么可怕,但不承认错误且一意孤行是可怕的,甚至是致命的。NASA的锅 VS 制度的错,部分领导的膨胀傲慢 VS 内部员工的良心受谴,但最终都回归到——人。是人就避免不了犯错,直面错误的胆怯和逃避,全人类是那么地相似,因为人性使然。可承认错误的勇气,却不是所有人都具备。从一个个具体的人,他们身上具体发生的事,以小见大地捏出了整件事情的棱角。 在此特别佩服Netflix这样的团队,以及所有这些涉事的人员,从宇航员家属到NASA内部工作人员,到参与航天飞机建设的工程师,再到当年参加听证会的部分委员,愿意直面这样国家级别的伤痛,尽量地去还原当年的这场“人祸”。 虽然难免有点“事后诸葛亮”的嫌疑,虽然最后结尾还升华了下“美国精神”,(现在年纪大了,真的很不喜欢被所谓精神绑架),虽然形式我不一定认可,但我很认同背后所体现的价值。我们应该从悲剧中感受疼痛,谦卑地学习去面对和接受错误,尽力去改正,然后认真地活在阳光下,继续努力着。

《挑战者号:最后的飞行》观后感(三):让我们为这些勇士鼓掌

美国东部时间2011年7月21日晨5时57分(北京时间21日17时57分) ,亚特兰蒂斯号航天飞机在佛罗里达肯尼迪航天中心着陆,标志着美国30年航天飞机时代宣告结束。

美国航天飞机的发展历程

1969年4月,在耗资巨大的“阿波罗登月计划”行将结束之际,沉溺在太空探索激情中的美国国家航空航天局(NASA)认为需要建设一种可重复使用的航天运载工具。

1972年1月,美国正式把研制航天飞机空间运输系统(STS)列入计划,确定了航天飞机的设计方案,即由可回收重复使用的固体火箭助推器,不回收的两个外挂燃料贮箱和可多次使用的轨道器三个部分组成。

经过5年时间,1977年2月研制出一架企业号航天飞机轨道器,由波音747飞机驮着进行了机载试验。1977年6月18日实施首次载人试飞。

除了测试用的企业号航天飞机,美国之后又研制了五架航天飞机,分别是:

哥伦比亚号(STS Columbia OV-102)。1981年4月12日首次发射,2003年2月1日返回地面飞临德州上空时发生爆炸,7名宇航员全部遇难。

挑战者号(STS Challenger OV-099)。1983年4月4日进行首次发射,1986年1月28日挑战者号在执行第10次太空发射时,升空后73秒爆炸解体坠毁,7名宇航员全部遇难。

发现号(STS Discovery OV-103)。1984年8月30日进行首此发射,发现号从前任航天飞机中吸取了许多经验,1990年,“发现”号把哈勃望远镜送上了太空,这是人类历史上最重要的科学项目之一。

亚特兰蒂斯号(STS Atlantis OV-104)。1985年10月3日进行首此发射,1995年6月29日,执行STS-71次使命的“亚特兰蒂斯”号与俄罗斯“和平”号空间站成功对接,这是美国航天飞机首次与该空间站对接, 2011年7月8日完成最后一次飞行。

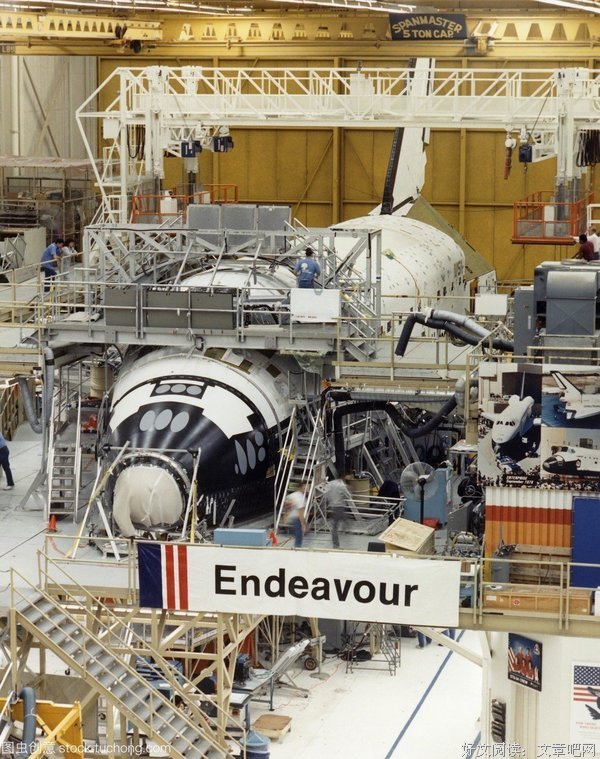

奋进号(STS Endeavour OV-105)。1992年5月7日进行首此发射,2012年9月21日完成最后一次飞行。

苏联也有航天飞机:暴风雪号

每当提到航天飞机,很容易想到就是美国的五架经常执行飞行任务的航天飞机,但是冷战中的另一个大国苏联,不但有了自己的航天飞机,甚至还有不逊色于美国的航天飞机发展计划。

1988年11月。苏联第一架航天飞机“暴风雪号进行了首飞。1989年以后,由于前苏联内部动荡、经济每况愈下,航天飞机载人计划一推再推。暴风雪计划在某种意义上加速了苏联的瓦解;而苏联解体后,昔日的计划更是彻底失去了经济支持。1991年,苏联军方停止了对该计划的拨款支持,暴风雪计划中共有五架航天飞机实际上已开始建造,但是只有第一架的暴风雪号(Buran 1.01)真正被完成并且顺利发射升空与回收,而包括二号机小鸟号(Ptichka,也就是Buran 1.02)在内的其他几架苏联航天飞机全都是以未完成的姿态停止建造。

挑战者号历史和爆炸经过

战者号航天飞机于美国东部时间1986年1月28日上午11时39分(格林尼治标准时间16时39分)发射在美国佛罗里达州的上空。挑战者号航天飞机升空后,因其右侧固体火箭助推器(SRB)的O型环密封圈失效,毗邻的外部燃料舱在泄漏出的火焰的高温烧灼下结构失效,使高速飞行中的航天飞机在空气阻力的作用下于发射后的第73秒解体,机上7名宇航员全部罹难。

根据调查,在飞行器解体的过程中,更坚固的船员舱保留了整体,并处于慢速翻转状态。NASA粗略估计,如果要撕裂船员舱的话,作用力要达到重力g的12到20倍.但是,在两秒内,作用在舱体上的力已经减少到4g以下,而在10秒后船员舱已进入自由落体状态。这些力看起来不足以对舱体造成主要的损害。至少在解体后,有迹象表明,部分宇航员依然还活着并暂时具有意识:事后发现飞行甲板上的4个个人外出空气袋(PEAP)中的3个已激活。

在解体较长一段时间后,无法确定宇航员是否还具有意识,这在很大程度上取决于分离的船员舱内是否维持了安全的压力。如果没有,在当时的高度上能维持意识的时间只有几秒钟;PEAP只供给非加压的空气,因此很难让帮助宇航员们维持意识。

船员舱以大约334千米/时的速度溅落海面,导致了超过200的瞬间减速,远远超过了船员舱的结构承受极限与人员存活极限。根据死亡解剖证据,宇航员死因已经被判明为坠落时舱体与海面的重击而造成死亡。

1986年7月28日,NASA太空飞行副主管及前宇航员理查德·特鲁利海军少将,发表了一份由休斯敦约翰逊航天中心的生物医学专家约瑟夫·克尔温提交的报告,提到了事故中宇航员的死亡。克尔温博士曾参与天空实验室2号任务,在事故发生不久后便被委派负责调查事故的原因。克尔温的报告中提到:“结果是不确定的。船员舱与海洋表面的碰撞非常猛烈,导致了在爆炸后几秒内造成的破坏迹象被抹除。最终结论是:

不能确定导致挑战者号宇航员死亡的原因;

轨道舱解体时的作用力对宇航员也许不能造成致命或严重的伤害;

而宇航员很有可能,在轨道舱解体后的几秒内由于飞行中的船员模块失去压力而失去意识。

后航天飞机时代的太空探索

在航天飞机发展的30年间,挑战者与哥伦比亚号先后坠毁,14名航天员殉职,航天飞机的安全系数始终是一个巨大的隐忧。而且航天飞机的老化程度比预期的要快,其执行任务的次数比预期减少了近1/4,但破损、老化加剧,每次的维修费用也非常昂贵。居高不下的发射成本终于令美国意识到航天飞机这种原来旨在通过重复使用来节约成本的概念,不过是一厢情愿。2010年初,NASA正式决定将日渐老化的航天飞机全部退役。

2011年随着亚特兰蒂斯号最后一次飞行任务的结束,伟大的航天飞机时代宣告结束。但人类探索宇宙的步伐不会因此停滞,新一代的各种航天飞行器正在拉开一个全新的太空探索时代。

请让我们记住这些名字:Christa McAuliffe(克里斯塔·麦考利芙(女),37岁), Gregory Jarvis (格里高利·杰维斯,41岁), Judith Resnik (朱蒂丝·雷斯尼克(女),36岁), Francis Scobee(弗朗西斯·斯科比, 46岁), Ronald McNair (罗纳德·麦克奈尔,35岁), Michael Smith (迈克·史密斯,40岁), Ellison Onizuka (埃里森·奥尼佐卡,39岁)。

We will never forget them, nor the last time we saw them, this morning, as they prepared for their journey and waved goodbye and 'slipped the surly bonds of Earth' to 'touch the face of God. ”