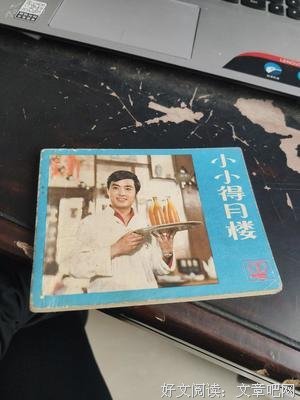

《小小得月楼》是一部由卢萍执导,毛永明 / 陆辰生 / 顾芗主演的一部剧情类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的影评,希望对大家能有帮助。

《小小得月楼》精选点评:

●有趣 苏州话

●我记得片中有一个喜欢吃白食的干部家属,哈哈~其他的就没什么印象了,期待电视台再次重播。

●开头十分有创意!

●演白娘娘的很滑稽,喜欢她的口条。 男主是在学苏州口音,但还是听出来是上海腔调。知名度最高的还是男主。

●制度性惩罚总是很见效。。

●在北京初雪天看了这部电影,实在是很有意思。好久没有这么长时间的吴语接收了,每每跟爸妈打电话都觉得自己的土话在退步。苏州话确实要比江阴话(更比江阴周庄话)要软、嗲、亮一些,但最大的区别应该是在了2,上周末补课时老师讲到上海话的了2是“仔”,觉得很奇怪,没想到今天看电影就看到了。所以说周庄话的“个咧”到底是哪儿来的?为什么会把“伊”“哉”这两个词给放弃了呢?

●80年代苏州哈嗲,处处是情怀。苏州话真好听,2则角子炒什锦刚刚那个梗笑死了

●就憑蘇州話就可以5星了,現在怎麼都沒有吳語電影啊!!!!

●小时候~貌似西湖边上有个得月楼,龙井虾仁很好吃

●基本上没听懂,但是苏杭韵味很浓,定向推给喜欢苏州的yaleon童鞋

《小小得月楼》影评(一):小小得月楼,今何在

小小得月楼,今何在

1983年,改革开放初期,万元户在江浙等地涌现,人民群众生活水平逐渐提升。

食在民间,饭店当是较能反映当时现实的窗口!

苏州得月楼,创建于明代嘉靖年间,距今已有四百多年历史,是驰名中外的中华老字号、中华餐饮名店、全国十佳酒家、全国特级酒家、全国绿色餐饮企业。

六十年代电影《满意不满意》中以得月楼为题;八十年代电影《小小得月楼》在得月楼拍摄,历时三个月;

因此--------没有小小得月楼!呵呵呵!

《小小得月楼》影评(二):等待消失的门

上海电影制片厂在1983年出品的这部喜剧片,是根据滑稽戏改编过来,实景拍摄的电影,在当时显得富有新意,所以相当受欢迎,有很多上海人都看过。因为对白用的是沪语加苏州话,听上去特别亲切。

电影讲述了一群年轻人在改革开放初期,为开办一家“小小得月楼”饭店而努力的故事。男主角毛永明在当时的上海算是小有名气的。而片中一些配角:一心想当演员,经常迟到早退的乔妹、为了博得对象的欢心,每次都超量给其装菜的戆戆、以及做事毛手毛脚的多多⋯⋯富有个性又真实,使得这部电影更生动有趣。

八十年代的电影正能量满满。本片主旨在于抵制不良之风,弘扬新时代新风气。里面有个商业局白科长,经常带着自己的娘娘(方言,指姑妈)来饭店吃“工作餐”,花2元钱可以吃到四菜一汤,还包括八宝鸭。剧中新上任的局长来整顿工作,这个白娘娘说了句:“开后门,天下通,煞得住哒?”

现在看来,这门真的还开着呐。

《小小得月楼》影评(三):5205:小小得月楼

5205:小小得月楼

根据苏州滑稽剧团的同名大型滑稽戏改编而成的电影,出于商业上的考虑,主演换成了常演喜剧的电影演员毛永明,由于毛永明是上海人,苏州话不正宗,所以在一众苏州口音里显得比较特别。

虽然换了男一号,但是电影里给人留下印象深刻却不是毛永明,而是那个外号叫做憨憨的厨师,不仅是外形憨厚,而且那句六个角子一大镬子台词也流传很广。另一个就是开后门占公家便宜的白娘娘(一般翻译为娘娘,但在苏州方言里应为孃孃,就是姑妈的意思,这里有一语双关的含义)经典台词有:鸡蛋里怎么有骨头,.........原来是个开洋(直接使用了鸡蛋里挑骨头这个俗语,讽刺了白娘娘的无理取闹)。

对比其他滑稽戏改编的电影如三毛学生意,满园春色,这部电影有一个很大的特点,就是全程实景拍摄,且有大量外景,憨憨约会以及局长义务理发等几个场景都是直接在苏州园林里拍摄。不仅增加了电影的真实性,还顺便给旅游城市苏州打了活广告。

有冲突才有故事可讲,这个故事里的冲突就是白娘娘因为无法在小小得月楼里占到便宜,一气之下向本家商业局的白科长告状,白科长使用职权查封了小小得月楼。这个局是怎么破的呢,男一号的女朋友的父亲是商业局局长,局长一出面,白娘娘和白科长自然是落荒而跑。不过这只是利用开后门走关系来对抗开后门走关系,如果未来丈人只是一个普通老工人,这个局就没发破了,看穿这一点,多多少少有点无奈。

电影开头有一首插曲:五月鲜花处处开,伴奏上海电影乐团,指挥宋光海。这不是原创歌曲,而是滑稽戏独有的曲牌,在很多滑稽戏里都有,因为是用方言演唱,所以演唱者就是电影里的那几个演员。再看看歌词:有人要吃得月老鸡芙蓉蛋,有人要尝尝天下第一菜,有人要活杀黄鳝炒鳝背,更有那么松鼠桂鱼青鱼头尾炒鱼块......是不是口水都要流一地了。

最后说一下,电影里的一个配角乔妹,扮演者叫做顾芗,后来她成了苏州滑稽剧团的团长,江苏省戏剧家协会副主席,还获得国内戏曲界的最高奖“文华奖”和“梅花奖,艺术水平和政治地位都很高,所以不能小瞧了配角。当年的金锁现在都成了则天皇帝。