《东京旋律:一部关于坂本龙一的电影》是一部由Elizabeth Lennard执导,坂本龙一 / 矢野显子 / 细野晴臣主演的一部纪录片 / 音乐类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的观后感,希望对大家能有帮助。

●比起纪录片更像欧洲艺术电影 比起关于坂本龙一更像通过坂本龙一看待泡沫经济的日本和后现代主义 获得启发

●抛开逆天颜值不说,教授33岁时就对音乐、社会、人生有神一般的领悟,那时的日本状况也预兆着教授的离开。第一次觉得懂日语真好啊,可以听教授的原音,感知字幕里捕捉不到情绪。

●http://www.tudou.com/programs/view/UA8p99dWutw/

●坂本龙一在八十年代初就明白了碎片化是现代社会很重要的一个特征,他说各种大师级的古典音乐家和路上的男男女女一样都是可以启蒙他的人。他游走于古典和现代,实验与流行。他甚至去做广告演员和电影演员。我想只有他推崇的“多样性”一词才能概括他的兴趣吧。

●德彪西在字幕里的话,they alone will see that garb doesn't make the musician stripping the veils from idols, they will discover a sorry skeleton(在剥离偶像的面罩后,他们自当会明白,装扮无法成就音乐家,他们发现的,将是一具抱歉的骷髅)

●太帅了太帅了

●坂本龙一年轻时真是集妖气邪气帅气才气于一身啊!台上妖孽,台下文艺,弹琴的时候迷死人了。还有夫妻俩的那首四手联弹呀,太有爱了好么!!PS:还是个左撇子(我对左撇子有偏爱^_^)111

●妖男哪里逃!

●这个颜值简直尼玛不要不要的。事实证明任何艺术家都逃不开装逼的过去,然后装着装着就自成一派了,不过人家也牛逼这点无可否认。再看看其实声名远播的各位艺术家不是顺应时代就是超前于时代,所以现当代蹦跶着那些一天吆喝复古又或者返璞归真之流的过五十年绝对没人记得住,走着看。

《东京旋律:一部关于坂本龙一的电影》观后感(一):龙一的睿智定见与才华

坂本龙一首先是一个思想家 其次才是作曲家 他的哲学理念里凝聚着前辈先贤的智慧又时刻因为他对现代与后现代反思而闪闪发光 而他选择了著书和音乐来表达 他的思考与表达超越绝大多数的凡人 所以我们都在舔屏之余想起这个社会配不上他 钢琴是身体的一部分 也是思维的一部分 他构筑了了永恒的时间和空间模式 而他的完美面容掩盖了他的绝世才华 他的纯粹与极致使他永葆少年气质

《东京旋律:一部关于坂本龙一的电影》观后感(二):我想说这部电影真是很好好吗

在2015.4.6把这部电影看完 激动到泪奔 虽然画质极度差劲还是挡不住教授妖男本质 这部纪录电影里面关于音乐的描述还是很深刻的 也基本反映出了日本当时的社会状况(貌似日本电影关于个人纪录片的拍摄中总会有各种当时的风土人情的表述)。

教授关于音乐的领悟的几段话还是很让人深思的。我只纪录了最后一段"我不知道他们是什么时候出现的,反正我们有许多专门的杂志目录,每一种目录所写的都是音乐中的同一种现象。类型是很多的,但是多样性却越来越少;类型的名称是很重要的,每一种音乐都会被视为基本的物质元素。而类型就像一个模具,某种音乐必须符合这种模具的大小类型外的各种元素都要被淘汰。"

教授还说:“我们现在通过广告来了解事物的状况,而不是事物的本源。”

看完以后还是get到了一些东西的。

《东京旋律:一部关于坂本龙一的电影》观后感(三):一个关于东京的男人

这部电影拍摄于他创作专辑《Illustrated Musical Encyclopedia》的间隙。与其说这是一部纪录片电影,不如说,这是一部非常实验的“影像”,需要对坂本龙一在80年代创作的音乐有点了解,才能达到最佳的观影效果。影片中,导演用丰富的声画对位、异步音效展示了八零年代嬗变中的日本和坂本龙一作品之间的关系,同时用十分诗性和抒情的剪辑说明了角色的灵感和情思。与使用惯常拍摄方法的纪录片不同,导演没有采取跟随、采访的方式,让被记录者主动的说出内心大部分的想法;相反,影片中,坂本龙一讲话的部分并不算多,偶尔的对话,都语意含糊,或引述他人之言,或只是简短的透露一些碎片化的东西。导演把一些元素直接摆在我们面前,让观众自行探索这些元素与坂本龙一的创作有什么关系。

拍摄一名音乐家的纪录片,音乐,或者说是各种音效、声音片段是影片中当之无愧的重要角色。本片的声音可谓包罗万象:坂本龙一本人的低沉的自白、他的作品、城市街头、游乐园、百货商场的吵闹声、音乐声、电子产品的声音……这些声音元素的堆叠看似散乱无章,实际上它们都是角色灵感的来源。拍摄关于他的纪录片,导演并不想仅仅关注作曲家本人的作品,而更是要探查生发这种音乐灵感的时代、社会环境。

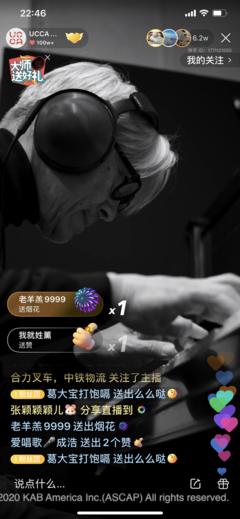

影片的一开头,就是坂本龙一在耍弄一个玩具手枪的镜头。他看起来有一点点神经质,带着一副夸张的大框墨镜,下颌微微前突,在数次按下板机之后,仿佛又不满足般的把手枪拿到耳朵旁边,仔细的听着玩具手枪的声音。仔细聆听玩具手枪发出的声音。

《东京旋律:一部关于坂本龙一的电影》观后感(四):部分内容摘要

这部纪录片是1984年拍摄的,当时坂本龙一32岁。

当我为电影作曲时,我会试着遵循剧本结构和角色之间的关系去作曲。 这些旋律会成为我的中心思想。我会去改动乐谱,用隔音符来决定音乐的节奏。 在这部电影里(圣诞快乐劳伦斯先生),塞利尔和世野、大原和劳伦斯,是电影中的两组人际关系。而这两组关系成为了电影的主心骨。 它们(人物关系)也是对视觉力量起到分散作用,为了突出它们,我采用了一种截然不同的音乐。两种音乐主题,一种是因应电影剧情发展所需,一种是因应电影视觉效果所需。所以这部电影就有两种“支援”元素。 音乐的类型有许多,我不觉得每个曲调都是一样的。怎么选择呢,真正的音乐理念又会是什么呢?我不清楚。 日本人之间的交流,通常只是借助眼神交流,而非言语。有时候,这也会产生误会。但是氛围通常比言语上的“是”和“否”更重要。当我跟日本人工作的时候,我就是日本人。当我跟西方人工作的时候,我就努力地代入到他们的身份中去。 德彪西说过,他喜欢音乐,也喜欢影像。 我喜欢德西彪的原因在于,他音乐的多样性和复杂性。他运用的声音并不是很多,但是他能从几种声音中,创造出音乐的复杂性。 说到时下流行的DJ划碟音乐,我觉得它不会演变成一种音乐。它最好的地方在于,取代了音乐的创造,它同时也创造出动作和表演,而这是一种非常后现代主义的手法。 “我现在所创作的音乐,只有20世纪的孩子才会听得懂。他们自己会看到,音乐家的外衣不能将偶像的神秘面纱揭开,他们会发现一副可怜的骷髅“——德彪西 【这句话没看懂……】 广告撰稿人是相当成功的,我们甚至也在谈论“复制文化”,我们也不会再去探索本质,人们需要通过广告语去理解东西。 我不知道它们什么时候出现的,反正,我们有许多专门的杂志目录,每一种目录所写的都是音乐中的同一种现象。类型是很多的,但多样性却越来越少。类型的名称是很重要的,每一种音乐都会被视作基本的物质元素。而类型就像一个模具,某种音乐必须符合这种模具的大小,类型外的各种元素都要被淘汰。 YMO和我自己都让每张专辑、每场演唱会呈现出不一样的感觉,为的是避免一成不变。我从不担心,自己化妆之后会显得阳刚气,看上去雌雄同体会有趣些。 我从当代音乐游走到流行音乐,因为我想跟听众有直接的接触交流。