《利玛窦中国札记》是一本由(意) 利玛窦 / (意) 金尼阁著作,中华书局出版的精装图书,本书定价:88.00元,页数:739,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

●最有趣的是第一卷,用西方人的观点看中国文化。发现鲁迅等人其实借用了这卷的一些观点,但是没注明。

●和利玛窦意大利文直译版对比着看

●金尼阁于利玛窦去世后几个月入华,对手稿所述内容没有亲历过,难免在个别之处有歪曲、不深入的问题,比如对异教的批评过于偏激,对佛、儒归化的分歧不够了解。详见正文后的法文版序。

●尽管作者不可避免地带有一定的偏见与主观情绪,其详细的记载仍不啻为人们展开了一副晚明社会的珍贵画卷。同时,外人的视角有时反而能促进更加冷静、宏观的认识

●传教士不畏艰险前赴后继传播福音也真是让人感动。利玛窦也算帮助彼时中国开眼看世界的一人。但是排他性的宗教都是必须警惕的,我国的环境对宗教总体也比较宽容。如果当时大明积极和西方展开接触打开国门世界历史大概就会是另一个样子。

●记得是2010年7月躲在我开着空调的房间里读的,今日想来还有一丝清凉。毫无疑问,这本利玛窦和金尼阁的联合作品是对晚明社会和令人尊敬的耶稣会士们历险中国的最佳记述……eh, well……之一。

第一卷讲中国概况,涉及到晚明时期社会的方方面面,关于科举制度和对外政策,利玛窦描写得很细致,读起来趣味性很强。第二卷开始记述传教过程,译文水平陡然下降,根本不像是同一译者所为,某些地方带有明显的翻译机痕迹,笑而不语。

关于中国福音化的困难,本书附录---1978年法文版史若瑟作的前言,引用了人类学家徐朗光在四十年代中国南部乡村所作的实地研究。其实徐朗光的结论和费孝通的所谓差序格局基本一致。

费孝通说中国的社会结构及伦理如蜘蛛网一样,由关系的亲疏远近结成。这种网络中,公私不分,立场决定是非,没有普适的真理观,因而只能靠人治和传统维系。而徐朗光则没那么客气,他直接明了的说,中国传统“对行为模式的第一影响是对权威的屈服。本地人几乎没什么选择,也很少犹豫。可以这么说,他们的一切道路都被堵死了。唯有遵循父辈,祖辈,以及更遥远的先祖的足迹,延着已经踏出的羊肠小道才是惬意和安全的;所有其他道路都通向不幸和毁灭。他们鲜明的意识到正统的必要性,而害怕有一点脱离这坚实的小道”

史若瑟则更直接的说,这就是个人对集体的依附,集体对传统的屈服。这使得社会中的个体成员不可能接受任何新鲜事物。在这一点上,无论今日的教会还是十九世纪末的传教士,都面临和四百年前耶稣会一样的难题。

《利玛窦中国札记》读后感(三):请教大家一个问题

第38页

”利玛窦神父于1552年10月16日出生在意大利安柯那(Ancona)省的马塞拉塔(Macerata)。也就在这里,他由后来加入了耶稣会的世俗教士贝涅维格尼(Nicolo Benivegni)神父指导,开始了他的学习。后来他进入当地的耶稣会学院深造,成绩优异,十七岁时,他的父亲送他到罗马继续求学。他学了三年法律;在这个时间内尽管奉父命忙于攻读和神职不那么密切有关的学科,他仍然继续在罗马培植他从马塞拉塔的神父们那里所汲取的精神,并维护他所已经发展了的倾向。在这里他成为圣母会的成员并在它的牧师的指导下按它的规则来规范自己的生活。他听从神意的召唤,要求加入耶稣会,从青年时起他就感到对它的爱好了。他在罗马由波朗索(Giovanni Polanco)神父接纳入会,后者代替当时正在访问西班牙的波尔嘉(Francis Borgia)神父的会长职务。利玛窦于1571年8月15日圣母圣天节加入耶稣会;他知道他父亲心里对他另有安排,就寄一封信回家,请求他父亲同意他的做法。这封信惊动了他的父亲,所以他马上动身去罗马,决心要让他的儿子退出耶稣会的望道期。赴罗马途中,他在行程的第一天就在多伦蒂诺(Tolentino)病倒;他相信自己的病是出自天意,所以返回家里并给他儿子一封信,说他所做的决定很有道理,明显地符合上帝的圣意。“

这个”圣母会“的”牧师“怎么理解?这里的”圣母会“应该是天主教在意大利的一个分支,而”牧师“是基督新教的专属名词,怎会和圣母会联系在一起,莫非是误译。

求高人指点。

《利玛窦中国札记》读后感(四):論交友

網上盜圖...天主教傳至中國可上述千年以前的唐代。位於西安碑林博物館的《大唐景教流行碑》,就是最有名的證據之一。不過由於當時回教帝國勢力強大,所以天主教的傳教事業受到一定程度的引響。宋代因絲路中斷,影響了中國與西方的交流(雖然宋代有大量的航海紀錄,但他們大都活動在東南亞一帶)。等元代打通了歐亞兩路後,又因蒙古貴族傾向於回教(所謂的色目人,大體可以歸類於今日的阿拉伯人)。所以天主教在華的傳播事業,一直不怎麼順利。

等明帝國建立後,出於海防的考慮(主要是防止海盜,還有說法是因胡惟庸與日本人有聯繫),朱元璋曾下令“片版不得下海”,並把沿海居民往內遷。同時又因明代並未收復西域,所以絲綢之路並未打通,導致明代早中期與西方阻隔相當嚴重。

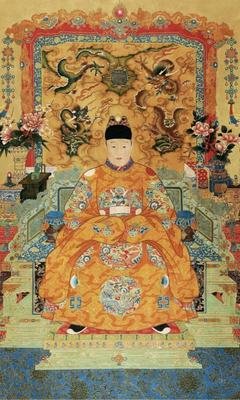

雖然傳教事業到了利瑪竇時期開始獲得了巨大的成就:他先是拜見明神宗,在取得了萬曆皇帝的興趣和支持後開始在北京置辦教堂;然後他透過自身的科學涵養,開始參與許多書籍的編攥與推廣(這時不得不批評當時教會的愚昧,利瑪竇好不容易得到中國皇室的友誼時,他們居然還嫌棄利瑪竇推行的教義不夠正統)。但當利瑪竇與世長辭後,與他共事的傳教士就開始不安分了。康熙時期因玄曄個人的興趣愛好,他還願意與傳教士討論科學問題;但到了雍正時期,胤禎就因教團人員參與皇位奪嫡就下令禁教。曾經很多人批評雍正這一決定,認為他阻隔了中西兩國的交流,導致清朝末年的悲慘;但敝人覺得這根本就是兩件事。

為什麼說是兩件事呢?雖說沒有學習到人家的優點,固然是自己不對;但如果對方用一種居高臨下的憐憫態度來看待我們時,請問諸位會怎麼想呢?在金尼閣的記載裡,中國人就“一直生活在可悲的黑暗之中”,而我們長達千年的文明,在他眼中並不怎麼了不起;他對利瑪竇學習中文,評價為“一種手段,而非是追求”。同時還把所有非本教的人都稱之為“偽教”,與他們對立的人都稱之為“小偷,暴徒,受惡魔蒙蔽的人”,甚至連立場中立的儒家思想,也被他批評一番。

這種傲慢的偏見在什麼地方最能顯現呢?在利瑪竇時期,巴赫、特雷曼等大音樂家都還沒出現,所以即便是歐洲,他們對音樂的研究並不一定比其他世界的民族高到哪裡去;然而即便是追隨利瑪竇遊遍半個中國的金尼閣,在他的記載裡,用相當蔑視的態度來評價中國的音樂,認為它們“吵雜無序,堪稱噪音”。其實在這個時候,中國的崑曲已經漸漸成熟,並且在湯顯祖等人的推波助瀾下成就一番新氣象。況且這個時期的歐洲,古鋼琴(Clavichord)或古提琴(Viola)等樂器在音色變化上也不一定比其他民族的樂器高到哪裡。但當時歐洲傳教士就用這種高傲的態度來處事,以至於他們日後的傳教事業屢經打擊。

當然,金尼閣那種愚蠢又可憎的思想可能只屬於他一個人。但問題就在於:當歐洲傳教士來華時,他們都不可避免的帶著一種“我高於你”的心態;並竟只有他們的神才是正神,其他人的神都是偽神。就因為這種思想,導致歐洲傳教士在中國屢屢受創;而他們卻總是把責任推給那些“不信教的惡棍”。而這種高人一等的姿態,逐漸演化成十九世紀盛行的帝國主義。這些老牌帝國燒殺擄掠,無惡不作,但是什麼給予他們這樣的底氣呢?從四百多年前的《基督教遠征中國史》裡,我們就能找出答案。

Vêpres à la Vierge en Chine8.4Chœur Du Beitang XVIII-21 Musique des Lumières Jean-Christophe Frisch / 2003當然,再經過二次大戰與反殖民的風潮後,許多歐洲人開始反思,並倡導“人人平等,世界大同”這一概念,並且有許多音樂家,比如音樂家Jean-Christophe Frisch所做的《明清北堂天主教晚禱》(Vêpres à la Vierge en Chine),就嘗試以一種互相尊重且包容的角度,來回顧這段歷史。畢竟利瑪竇本人,不管他的出發點是什麼,他對中西交流和影響,是無法估量的(有人說伏爾泰就是因他才認識到孔子)。這也是為什麼筆者用“睿智”來形容利瑪竇:他不一定真的認同中國的一切,但利瑪竇懂的妥協,而這也是為什麼他會取得成功,而不是金尼閣或是教會其他人。

《利玛窦中国札记》读后感(五):四百年不变

最近在看《利玛窦中国札记》。开始的时候饶有兴致,因为以外人的视角观察古人的生活状态还是蛮有意思的。可是越看越沮丧的发现,四百年来这个国家的人是没什么变化的。

现在的学者对耶稣会所采取的通过官方和知识阶层开始传教的做法颇有些看法,殊不知当时没有官方的许可,外国人连海岸都上不了。由于官方和民间的极大猜忌,传教士们费尽了周折,以至于当他们终于被允许在肇庆有自己的固定居所的时候,连教宗都表示祝贺。而在罗明坚和利玛窦之前的沙勿略则没那么幸运。伊进入中国的计划如下:

1. 买通中国商船偷渡

2. 上岸后立即去当地官府投案自首

3. 官府可能处死他,或者判他终身监禁

4. 如果“运气好”,被判终身监禁,他就可以对牢里的狱友传道

5. 有狱友出狱,则会把他讲的道传播开来。

这个疯狂的计划首先吓坏的是葡萄牙商人。当时葡萄牙人被允许在澳门的破烂草棚里(中国不允许他们建立石头房子,以防止他们定居)和中国商人交易。他们担心沙勿略惹恼官府,连草棚子都不许他们住,甚至可能派兵杀了他们。葡萄牙人恳求沙勿略放弃这个计划,或者至少“仁慈的”等他们的商船开走在再执行。但是沙勿略意志坚定,他首先成功的巨资买通了一个中国商人,然后.... 你懂的,他再也没见过这个人... 最终沙勿略一场热病死在了澳门,至死没踏上我们的大陆。

另外一些轶事。比如最初官府不允许外国人学习中文。再比如当罗明坚告诉中国人在欧洲,守城警卫主要是防止外来侵略者而不是防止居民偷盗和闹事时国人大感惊讶。两大文明的接触趣闻轶事不一而足,感兴趣的自己看吧。而最让我沮丧的是下面几段,原文摘抄如下:

“这里我们将补充几种惊人的做法,中国人是处之泰然的,而且上帝保佑,他们似乎居然认为从道德上说是十分正确的。这些人实在应该受到怜悯而不是指责,他们在愚昧无知的黑暗中陷得越深,人们就越应该真诚地祈祷他们的得救。

他们当中有很多人无法过没有女人在一起的生活,就把自己卖给有钱的主人家,以期在这家的女婢中找一个妻子,这样一来就把他们的子女永世变成奴隶。还有一些人则攒够了钱买一个妻子,等到孩子过多无法扶养时,就以大约一头猪或一匹便宜的小驴价格把孩子卖作奴隶。有时候这样做并不是真正有此必要,但孩子却从此就与父母永远分开,变成了买主的奴隶,买主想叫他干什么就得干什么。这一做法的结果是全国事实上到处都是奴隶,这种奴隶不是从战争中或是国外带回来的,而是就生在这个国家,甚至就生在他为奴的那个乡村或城市里!”

“中国有一种更为严重得多的罪恶是某些省份溺毙女婴的做法。这样做的原因据说是她们的父母无力养活她们。有时候这样做的人并不是很穷,他们怕的是以后不能照料孩子而不得不把孩子卖给不认识的凶狠的奴隶主。他们声称为了孩子着想而不得不做狠心事。由于他们相信灵魂转生或者轮回,这种野蛮行径就似乎变得不那样恶劣了。因为相信死去的灵魂可能会转到另一出生的人身上,他们就为这种骇人的暴行披上了仁慈的外衣,认为杀死孩子是对孩子做了一件好事!”

“中国的法律似乎并不严酷,然而被大臣们非法处死的人几乎和合法处死的人一样多.....大臣们不经过任何法律手续和审判就可以随意鞭打任何人...... 有时候给大臣一笔巨款就可以违反法律和正义”。

“大臣们作威作福到这种地步,以至于简直没有任何人觉得自己是安全的,人人提心吊胆,唯恐受到诬告。正如这里的人民十分迷信,所以他们也不大关心什么真理,行事十分谨慎,难得信任任何人”。

“出于同样的恐惧,皇帝也不公开露面。不采取成千上万种安全措施,他不敢走出皇宫禁地。在皇帝出行的路上布满了便衣警卫,没有可以看见他。人们会以为他是在敌国出行,而不是在自己的子民中出巡”

当然四百年过去我们毕竟前进了一些。有些骇人听闻的事我们不怎么做了,至少不是“公开的在大家面前”做了。然而我们做这些事的理由,四百年来没什么变化!

.S. 突然想起在何伟的《甲骨文》英文版(不知道会不会出中文版)里的一段,说中国的历史...

From Beijing to Anyang—from the modern capital to the city known as a cradle of ancient Chinese civilization—it takes six hours by train. Sitting by the window, there are moments when a numbness sets in, and the scenery seems as patterned as wallpaper: a peasant, a field, a road, a village; a peasant, a field, a road, a village. This sense of repetition is not new. In 1981, David N. Keightley, an American professor of history, took the train to Anyang. Afterward, he wrote in a letter to his family: “The land is generally flat, monotonous, one village much like another. . . . Where are the gentry estates, the mansions, the great houses of England and France? What was it about this society that failed to produce such monuments to civilized aristocratic living?”

我们的历史就像壁纸一样,轮回反复,接着下一个轮回反复,没有改变。当然我们自己也不从来乏明白人。同样是四百年前和利玛窦的同一个时代的黄宗羲就有过著名的“黄宗羲定律”。当然黄老先生说的是税制改革只会越改越重,直到造反改朝再来一轮。而何伟和Keightly教授则恐怕看的是更深处的文明,我们还真配这样的轮回!