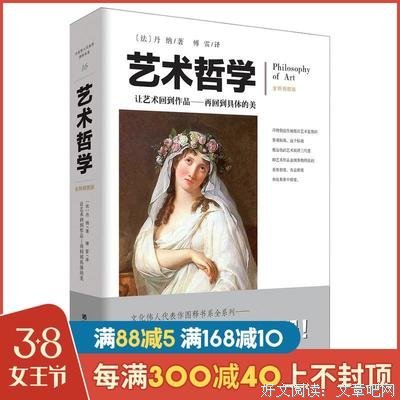

《艺术哲学(零基础轻松看懂艺术哲学,提高艺术修养和审美品位!傅雷经典全译本,未删节全彩插图珍藏版!)作家榜经典文库》是一本由[法] 丹纳 著 / 傅雷 译 / 大星文化 出品 / 作家榜经著作,中信出版社出版的精装图书,本书定价:198元,页数:816,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《艺术哲学(零基础轻松看懂艺术哲学,提高艺术修养和审美品位!傅雷经典全译本,未删节全彩插图珍藏版!)作家榜经典文库》读后感(一):从哲学的角度谈谈艺术

说真的,当我拟下这篇书评的题目,从心底感到一阵肃然而起的敬畏抑或是心虚。因为“从哲学的角度谈谈艺术”,我是万万没有这个资格和能力的,这个题目实则是送给这本书的——《艺术哲学》:从哲学的角度谈谈艺术。

本书分为五个部分,从艺术品的诞生,艺术的理想,以及意大利、希腊和尼德兰(荷兰地区)的艺术史和成就。抛却繁杂的陈述,我想回归哲学的终极问题——“你是谁?你从哪里来?你要到哪里去?”来班门弄斧地介绍“艺术哲学”。

首先,哲学的第一个终极问题是:我是谁?在这本书里,问题就是:艺术是什么。丹那先生开门见山的讲述了艺术和艺术品的本质。他认为艺术并不是“一个”概念,他将诗歌、雕塑、绘画、建筑和音乐五大艺术的分支分为两类,前三个是“模仿的”艺术,同时又是它的升华。后两者则更为复杂。他说:艺术品的目的是表现某个主要的或突出的特征,也就是某个重要的观念,比实际事物表现得更清楚更完全;为了做到这一点,艺术品必须是由许多互相联系的部分组成的一个总体,而各个部分的关系是经过有计划的改变的。在雕塑、绘画、诗歌三种模仿的艺术中,那些总体是与实物相符的。这便是丹纳先生给出的最后答案了。此外,他还坚持伟大的艺术家并不是鲜红的太阳,而是众星所捧得月亮。艺术的发展和进步不仅有达芬奇、米开朗基罗、梵高、莫奈等大家的贡献,更有许多名不见经传的艺术家的默默付出。

第二个问题:我从哪里来?这本书详细的讲解了艺术从诞生到19世纪的过程。从希腊发轫,艺术这条河源远流长,同时丹纳秉持“物质决定艺术”的观念,认为艺术实际上是一定时期内社会心态的反应。意大利、希腊、尼德兰(荷兰),丹纳的课程详细介绍了当时的历史以及涌现的杰出作品。感谢中信的大开本和哑光铜版纸,让这些曼妙的线条和伟大的作品在这本大书上一览无遗。正如封面上的一行字“您的私人纸上博物馆”,本书包含219件艺术作品,除了充实的文字内容外,这些丰富的作品也给我带来了视觉上的饕餮盛宴。

最后:你要到哪里去?这对应着本书最后一个部分:艺术中的理想。作者在这部分讲述了文学价值的分级,并举例进行了评判。最后的最后,又回到“我们的老师“希腊人的三个精神阶段”——原始的已经先在庙堂的神秘气氛中酝酿,然后在诗人的梦想中变形,终于在雕塑家的手下完成。

总之,这是部划时代的巨著,虽然丹纳先生早已长眠于两个世纪以前,但他的作品直到今天,仍然闪烁着迷人的光辉。

《艺术哲学(零基础轻松看懂艺术哲学,提高艺术修养和审美品位!傅雷经典全译本,未删节全彩插图珍藏版!)作家榜经典文库》读后感(二):艺术和哲学完美的讲述

最近看了一本非常不错的书籍,这本书的书名叫做《艺术哲学》,看到这样的书名对于普通读者来说觉得是一个挑战,因为艺术和哲学这两个范畴对于普通大众来说都是感觉非常遥远的,在生活中很少有所交际,即使稍有了解,也是仅限于皮毛而已。而本书把这么两个具有难度的学科联系到一起,那岂不是难上加难,让人望而却步。其实让人觉得困难阅读的不仅是两个与生活很少联系的学科,还有本书的厚度也算是一个原因,这本书真的是太厚重了,八百多页比一般的书籍可是多了不少,拿在手里沉甸甸的,更加彰现出本书的凝重。

其实不要被这本书的书名和表象所迷惑,这本书其实是专门针对普通大众的入门指南类书籍,没有任何基础的人,也是可以看的懂的。之所以能够这样方便大众,与作者对于艺术和哲学的了解和阐释是息息相关的。作者通过自己的理解,把艺术和哲学完美的融合在一起,作者把自己多年的教学融入了本书之中,让读者犹如坐在教室一般,可以近距离,毫无隔阂的欣赏学习这些艺术,深入浅出的讲述确实是浅显易懂,可以零基础毫无障碍的学习本书。

《艺术哲学》的作者是法国著名的作家丹纳,同时也是知名艺术批评家,还是一位著名的史学家,并且被众人称为“批评家心目中的拿破仑”。作者的一生可谓是不平凡的一生,有过有利整个欧洲的经历,这些经历为作者日后的创作积累了素材。作者潜心学术,极具天赋,精通希腊文、拉丁文、英文、德文、意大利文等多国语言。并且在四大美术学院之一巴黎美术学校担任教授,开设美术史讲座,本书便是这一讲座的精华所在。作者对法国文学有深远影响,其写作影响了众多的世界级问号和大家,成为人们崇拜学习的目标。作者出版了多部作品,受到人们的关注和喜欢,本书就是作者的一本代表作品,并且被翻译成多种文字在世界各地多个国家出版发行。

翻开这本书,最为引人注目的就是一幅幅精美的图画作品,这些作品大部分都是世界知名的作品,每一幅图片都是具有深刻的含义,作者对于这些作品详细的讲述。本书的一个主要特色就是作者以讲座的形式来展开的,因此对于读者来说也有一种身临其境的感觉。因此阅读起来更加真实,更加生动。作者有着丰富的游历经验,同时也对于艺术作品有着深入的研究,因此对于这些作品的背景,以及作者创作的态度都能够娓娓道来,更加容易理解。通过本书,我们不仅看到了一幅幅美丽的图画,看到了异国情调的作品,也通过作者的讲述,更加深入的了解和理解了作者创作的意图,并且看到了异国他乡的风土人情,看到了人们的生活习性,因此本书不仅讲述了艺术和哲学,也在历史方面对于读者来说也是一次重要的学习经历。

《艺术哲学》是法国著名作家丹纳的一本代表作品,在书中作者选取了二百多幅精美的作品,并且对于这些作品细致的讲述,让读者对于艺术和哲学的交融有了深刻的认识。书中的图画精美,文字讲述通俗易懂,适合所有读者阅读,非常不错的一本书,很喜欢。

《艺术哲学(零基础轻松看懂艺术哲学,提高艺术修养和审美品位!傅雷经典全译本,未删节全彩插图珍藏版!)作家榜经典文库》读后感(三):令人晕眩的沉重——读《艺术哲学》

之所以对这本书感兴趣,其实来自于两个方面。一是惊叹于书本封面所透露出来的油画风格,这并不是说封面配上油画的设计就一定让人沉醉,相反,这样的装帧很容易成为考验艺术功底的分水岭:成或者败,一锤定音;另一方面,对丹纳的了解给予了我一定的直面的勇气——相比起德勒兹、巴特、德里达……丹纳的作品无疑要更为平易近人,对其作品的阅读不至于重蹈阅读黑格尔的覆辙——我至今记得阅读黑格尔《历史哲学》的感受:跳过漫长而枯燥的绪论,心有灵犀而略带对“欧洲中心论”的不满地看完中国的部分,从翻页过去的印度部分开始,就是完全不能理解的狂乱与复杂。

但事实总是千回百转而柳暗花明。

对《艺术哲学》的质感的期待与到手的沉重形成了鲜明对比,超大的开本(近乎A4)和超厚的页码(徘徊在800页左右)直接明示了阅读的障碍;但翻开细看,错落于书页之间的大幅油画和图像占据了不少的篇幅——这解释了页码的令人绝望,也增添了阅读的享受——我并不是第一次阅读这样的书籍,事实上家里还有一本《细读文艺复兴》,其在题材上与之类似,但显然纸质和印刷与此相差甚远。当然我并没有相互比较并做出褒贬的意思,想表达的只是一些无法清晰讲明的惊叹、难以直接反馈的敬佩。

进一步的,对文本的阅读构成了另一层的沉重。丹纳写作《艺术哲学》之后有不少的中译版本,扎实的理论和精妙的翻译(国内基本都是傅雷先生的翻译的不同版本),先是构筑了语言上的沟通和共融,随即深层的是理念的交锋和组合,艺术的光晕在不同地域不同语言的交错中烙下了多重神采。

丹纳对艺术的概括与细分,在某种程度上,可以与中国的古典艺术观形成某种对话式的比较阅读。徐复观在《中国艺术精神》里强调并分析了中国艺术的“静守”精神,“虚静”从老庄的哲学里一路蜿蜒而下,流淌在诗词歌赋、绘画琴曲的有声无声之中。丹纳的视角显然不太一样,从“人”的角度出发,整个艺术的哲学就是人的哲学,在纷繁芜杂的艺术形式和或完整无缺或残破不堪的种种作品里凝固的是人的意识和意志。

“艺术就有这一个特点,艺术是’又高级又通俗’的东西,把最高级的内容传达给大众。”

——丹纳

丹纳的立场甚至是更大众的(如果对“大众”一次心有芥蒂,或者我们可以说,是更人类的)。他所不厌其烦表述和描绘的艺术的盛景,并不单纯是艺术家们的狂欢。在漫长的与宗教、教会、封建主的斗争历程中,艺术扮演的角色长期处于变化不定之中,在时代的前后摇摆徘徊,但其本质永远是先锋的、激进的。这构成了一种立体的对话:关于人的定性、关于思想的选择。因此,尽管“高级又通俗”这一口号在东西方都发出过声响,但立场的差异导致了根本性的不同。在中国,逐渐演化成尖端的突破和大众的盲目跟风,附庸风雅的出发点还要划在“媚俗”的圆圈内;在西方,则掀起了由艺术点燃的革 命。我并不是说中国就是落后的而西方先进,这一表达的核心观念仍然是,人的价值与艺术的价值如何匹配的问题。

或许应该就此打住了——将常用的“评”改成“读”吧,我并不懂艺术,对丹纳的阅读也并不如何成功。到最后我唯一可以确定的,就是《艺术哲学》的本文的伟大,以及这个版本的收藏价值。(再一次请大家原谅我的啰嗦,这个版本,实在是让人无比喜爱)。

《艺术哲学(零基础轻松看懂艺术哲学,提高艺术修养和审美品位!傅雷经典全译本,未删节全彩插图珍藏版!)作家榜经典文库》读后感(四):知人论世谈艺录——评丹纳《艺术哲学》

法国学者丹纳于19世纪60年代在巴黎美术学校教授美术史,《艺术哲学》即由其讲义结集而成。丹纳首先探讨“艺术品的本质及其产生”,指出艺术品的性质面貌都取决于种族、环境、时代三大要素,随即以意大利文艺复兴时期的绘画、尼德兰的绘画及古希腊雕塑详细证明上述三要素论,最后提出艺术的理想。

封面丹纳首先是个历史学家,其次才是艺术史学者,所以他不是唯艺术派、不是理论家、不是技术流,他强调的是现实对艺术的影响。他这样说,“我们的美学是现代的,和旧美学不同的地方是从历史出发而不是主义,不提出一套法则叫人接受,只是证明一些规律。”所以,他关心为什么古希腊雕塑和意大利文艺复兴绘画那么热衷于人体美,他思考同为北方日耳曼蛮族区,第一流音乐家哲学家只在德国、第一流诗人只在英国,而第一流画家却只在尼德兰,这些问题都可以从他的“种族、环境、时代”三要素中得到解答。

不同地域、不同时代会产生不同的艺术形式,这是东西方通用的规律,王国维先生在《宋元戏曲史》中说过:“凡一代有一代之文学:楚之骚、汉之赋、六代之骈语、唐之诗、宋之词、元之曲,皆所谓一代之文学,而后世莫能继焉者也。”后来这个说法被简化为“唐诗宋词元曲明清小说”,以丹纳“种族、环境、时代”三要素考察我国“一代有一代之文学”的现象,也是很有意义的。不过,片面关注社会历史因素而忽视艺术形式自身的发展规律,也是需要警惕的倾向。

插图具体来看,丹纳认为谈艺要“论世”,“要了解一件艺术品,一个艺术家,必须正确地设想他们所属的时代的精神和风俗概况。例如希腊悲剧,埃斯库罗斯、索福克勒斯、欧里庇得斯的作品诞生的时代,正是希腊人战胜波斯人的时代,小小的共和城邦从事于壮烈斗争的时代,以极大的努力挣得独立、在文明世界中取得领袖地位的时代。等到民气的消沉与马其顿的入侵使希腊受到异族统治,民族的独立与元气一齐丧失的时候,悲剧也就跟着消灭。”

对一位具体的艺术家,丹纳认为“知人”,他认为每个艺术家都有两个时期,第一个时期是真情实感时期,第二个是墨守成规与衰退时期,并以米开朗基罗为例。其实每一种艺术形式也自有这样的生命周期,征之于我国诗歌,六朝是少年,唐代是壮年,宋代是暮年,少年质朴,壮年丰沛,暮年蕴藉。

丹纳这种谈艺方法其实就是孟子所说的“知人论世”:“一乡之善士,斯友一乡之善士;一国之善士,斯友一国之善士;天下之善士,斯友天下之善士。以友天下之善士为未足,又尚论古之人。颂其诗,读其书,不知其人,可乎?是以论其世也。是尚友也。”(《孟子·万章下》)颂其诗,读其书,要还原到作者本人及其所处的具体历史情境,以古人为友,以同情的了解达成精确的共识。

瑜不掩瑕见仁见智,是书有两个阅读挑战,一个是对意大利绘画、尼德兰绘画以及希腊雕塑的讲解部分,作者对“种族、环境、时代”等历史介绍得极其详细,为证明一个观点会罗列一片史料,读来偶感厌烦疲劳;二是介绍的艺术家艺术品非常多,对于非专业人士来讲门槛颇高。

《艺术哲学》由傅雷先生翻译,此次再版以全彩页印刷,校对精良,排版舒适,内附219件艺术品图片,从古希腊到18世纪跨越二千多年,堪称“纸上博物馆,一眼看千年。”

《艺术哲学(零基础轻松看懂艺术哲学,提高艺术修养和审美品位!傅雷经典全译本,未删节全彩插图珍藏版!)作家榜经典文库》读后感(五):一方水土孕育一种艺术风格

本以为这是一本艰深晦涩颇为难读的艺术理论著作,但细细品读之后,可以将其理解为一本欧洲艺术史的通识读本,适合所有对欧洲古希腊时期至17世纪这段时间的艺术文化生活感兴趣的人。作者丹纳博古通今,用饱含诗性却不失理性的语言,沉浸式地还原了那段历史的风土人情,并基于此为读者娓娓道来自己对艺术的见解。

个人认为本书的文学性还是超越了其哲学性和理论性。除了罗列还原事实,更多的篇幅都在极力论证与阐述作者的主观论点,甚至考虑到作者身处的时代,眼界、接受的信息、受到的教育更多局限在欧洲,其对艺术史的反思可以说是有一定局限性的,甚至仔细读来有较为强烈的民族主义偏见。当然,艺术本身就依赖主观价值判断,所以也没必要因此否认这本书的文学价值。

丹纳全书细谈了文艺复兴时期意大利画派,后期的尼德兰画派,古希腊的雕塑艺术,并且还畅谈了不少同时期的文学艺术造诣,所有的案例都只为了论述一个最为关键的论点:

要了解一件艺术品,一个艺术家,一群艺术家,必须正确地设想他们所属的时代的精神和风俗概况。这是艺术品最后的解释,也是决定一切的基本原因。所谓一方水土养一方人,一方水土也能孕育一种艺术风格。丹纳反复多次用植物生长需要适宜的生长环境来比喻,通过信手拈来的文学史、艺术史、政治史的著作,详细描摹特定时代的宗教、政治;特定地点的气候、地理;特定种族的生活方式,吃喝玩乐,可以说细致到了令人发指的程度。然而这种视角还是略带有布尔乔亚式的傲慢,读者只能看到“上层建筑”的风貌,但少了生产力和生产关系这些颇为重要的“经济基础”。

个人认为本书最有预见性,或者说现实意义的一个观点在于:

文明过度的特点是观念越来越强,形象越来越弱。教育、谈话、思考、科学,不断发生作用,使原始的映象变形、分解、消失;代替映象的是赤裸裸的观念,分门别类的字儿,等于一种代数。日常的精神活动从此变为纯粹的推理。如果还能回到形象,那是花足了力气,经过剧烈的病态的抽搐,依靠一种混乱的危险的幻觉才能办到。这便是我们今日的精神状态。纵观艺术史,艺术家们从对于人体形态细致真是的描摹,到后期的印象派,到波普艺术,再到如今的高度抽象的装置艺术、行为艺术等等……艺术好像变得越来越概念化,因为人变得不纯粹不单纯了,身处在信息爆炸的时代,每天输入过度的信息,在万花筒里畅游究竟是快乐还是一种拘禁呢?人类是不是已经对审美这件事彻底麻木了?这些问题可以说是细思极恐了。正如丹纳所言:

现在的人有了奇大无比的头脑,无边无际的灵魂,四肢变为赘疣,感官成为仆役,野心与好奇心贪得无厌,永远在搜索、征服,内心的震动或爆炸扰乱身体的组织,破坏肉体的支持;他往四面八方漫游,直到现实世界的边缘和幻想世界的深处;人类的家业与成绩的巨大,有时使他沉醉,有时使他丧气;他拼命追求不可能的事,或者对本行本业灰心失意;不是扑向一个激动、痛苦、阔大无边的梦,像贝多芬、海涅、歌德笔下的浮士德,便是受着社会牢笼的拘囚,为了一种专业与偏执狂而钻牛角尖,像巴尔扎克笔下的人物。最后装帧极美,适合收藏。