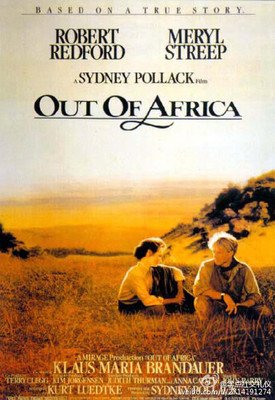

《走出非洲》是一部由西德尼·波拉克执导,梅丽尔·斯特里普 / 罗伯特·雷德福 / 克劳斯·马利亚·布朗道尔主演的一部冒险 / 传记 / 剧情 / 爱情类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的观后感,希望对大家能有帮助。

●摄影构图甚美,梅姨表现中规中矩(就她来说)。这是对自由的向往,对压迫与束缚的宣战。殖民统治压迫土著的自由,世俗观念束缚女性的自由,婚姻限制彼此的自由。我控诉殖民统治,反对世俗偏见,但我不排斥婚姻,因为婚姻在约束彼此的同时也能相互取暖。

●reep 饰)是一个爱慕虚荣的富家女,为了得到一个男爵夫人的称号她离开故土丹麦远嫁东非肯尼亚,然而男爵夫人的称号并没有给凯伦带来美满的婚姻生活

●“说不定他早知道,而我不知道,这地球是圆的,所以前方的路我们看不了太远。” 献给野性非洲,献给往日情怀,用一篇爱的残章。

●重看时的感念势必要示弱于初时,唯一不变的是那股声势宏大的史诗气场,在我想来,那才是真正难能可贵的精神沃土。

●我在非洲曾经有一个农场,种咖啡豆,给黑人小孩治病。我在非洲遇见了为自由奋不顾身的情人,热爱动物胜于人,折桂而来,情迷而往。我在非洲曾写过一首歌,哪里有已逝的热土,哪里有纯洁的朝露。我总是两手空空,因为我触摸过所有。我总是一再启程,因为哪里都陋于非洲。

●经典的配乐很美,全景式的风光也着实很杀人,可除了把这个单薄的故事填充到了一个史诗片的长度外,它们也没什么作用了;这样的剧情若不放在片中的环境下那本片几乎毫无吸引力,而战争的时代大背景显然连个点缀都不算,160分钟的长度简直就是折磨。

●盛名之下却极其平庸的《走出非洲》显然是一部描写幻灭的作品。个人命运的落寞收场是对早期殖民主义道路的否定,你最终得不到那些不属于你的东西。爱情呀,真像《黄金时代》里那袭华丽的外衣,而它内里却是一种血腥的野蛮和残酷。可惜在辽阔的非洲大陆上,人性的多种可能,我们却看到了最渺小的那一个。

●88/100 不管是高中,还是现在,看这部电影总有一种巨大的孤独涌上心头。“I had a farm in Africa.”..."I had a place in Beijing."...."I had a dream in..."

最吸引我的是女主人公的那种BOLDNESS,她真的很有胆量啊,什么事都敢做,而且做的那么自然,当真是做自己想做的,真是无所畏惧啊,强人一个~~~~

《走出非洲》观后感(二):我们对爱情有选择吗?

不,爱情是两个人的游戏.你只可以努力,但是和谐与否,不全在你一个人手里. 找错对手,则空弹琴瑟.找对伴侣,也会命运弄人........

配乐是一流的.

《走出非洲》观后感(三):Keren & Denys

在此之前,一直认为自己最渴望拥有的最理想的爱情状态便是如Denys一般,不束缚不捆绑,不为他洗衣做饭缝缝补补,彼此独立,彼此无依。这样便可省却琐碎的纷扰。尽然吗?人终究是孤独的。

《走出非洲》观后感(四):现在很难有拍的这么令人动情的影片了,太多的商业片!

对陆川的<<南京,南京>>不感冒,一部纯粹的商业片!遗憾!Brandauer现在66岁了,真快啊!85年,我才3岁!两大主角也已60出头!REDFORD很伟大!

《走出非洲》观后感(五):走进非洲

一个坚强的女人,印象最深的是他给库克由人治病,给他们办学校,这让我想起了三毛,还有因为三毛而想要走进的非洲大地。

但是这部电影本身有点拖沓,情节不够紧凑,但是女主角很美,我很喜欢。