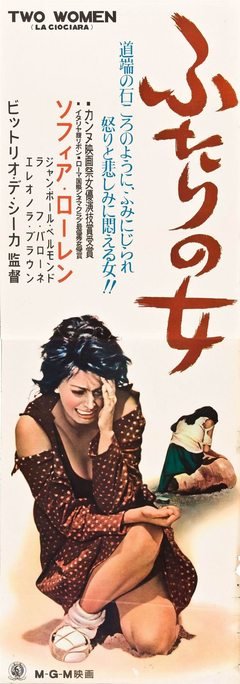

《烽火母女泪》是一部由维托里奥·德·西卡执导,索菲娅·罗兰 / 让-保罗·贝尔蒙多 / 艾伦诺拉·布朗主演的一部剧情 / 战争类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的观后感,希望对大家能有帮助。

●勉强及格。26岁的罗兰处于颜值巅峰——当然她长得天生比较老气。受困于二战尾声,罗兰携12岁的女儿从罗马返回乡村,这段离魂之旅有两个层面的主题,一是乱世里底层民众无论怎样都是倒霉,这一点在母女二人遭强奸的戏里达到高潮;二是意大利乡村与城市的二元割裂,贝尔蒙多扮演的启发民智的大学生角色主要是干这个的,农村人对十二三岁的女孩约会不以为意,对法西斯什么的也无明显的恶感。这两个层面现在看来平平无奇,在60年出口国际影坛还是没什么问题的。摄影美,对意大利乡村的那些俯拍还有横向的调度颇有些法国新浪潮和日本电影的气象,罗兰和贝尔蒙多的那些感情羁绊展示的没意思,还不如开场时罗马的隔壁老王强上罗兰那场戏的台词写的粗犷且直指人心

●德西卡目前最残酷的电影,虽然还是有点煽。

●這套也是我其中一部的favourite電影!

●……嘛了个鸡儿~嘛了个鸡儿~嘛了个鸡儿~嘛了个鸡儿…… 点开这个电影主页我就泪奔了~~ 第一次看这个片子时才十几,跟剧中的女儿差不多大~哭的我啊…… 索菲亚罗兰全片都那么丑——丑得忘不了……

●那一队摩洛哥军队来自法国盟军,这是一支山地成长的骁勇善战的摩洛哥土著骑兵部队,他们翻山越岭,冲上海拔4850英尺的山峰,绕到德军背后发动进攻。德军“古斯塔夫防线”被盟军突破的战役中摩洛哥骑兵团功不可末。

●之前还是很明亮的感觉,结果结尾急转直下,对应的力度就出来了。索菲亚·罗兰的角色性格很饱满,也很真实,女儿演得也很好。结尾的情绪深入海

《烽火母女泪》观后感(一):烽火母女泪

猫姐推荐的《烽火母女泪》,看完后好心塞,战争是人类最大的罪孽,在战争的旋涡中,一位寡妇带着她13岁的女儿为逃避战乱颠沛流离,历经种种磨难,就像沙漠中的两朵娇嫩的花朵,被蒸发,炙烤,当女儿的处女膜被摩洛哥士兵粗暴的捅破时,我的心也被狠狠的敲碎了!愤怒,悲痛,怨恨,无奈,战争永远的摧毁了她!我亲爱的洛塞塔!看着影片最后母女相拥而泣的凄惨画面,我又能为她们做点什么呢?

《烽火母女泪》观后感(二):小时候做过好多被拿枪的士兵屠杀的噩梦

战争是真实的梦魇。我们这代人,也是在动乱新闻里长大的。我现在觉得,小时候,无论是受到的正统教育,还是长辈潜移默化的影响,都教会了我们珍惜和平。敌人来了,要保家卫国;他国动乱,要支援弱者。数不清听过多少个提到“国际红十字会”的新闻,记不得看过多少双荧幕里一闪而过的惊惶目光。

印象深刻的是塞西拉和女儿从撒旦的魔爪中逃出后,却收到米凯尔被害的消息。真的太令人绝望了。

现实不断向我们施以痛击,却偏偏施舍一丝希望,然后又毫不留情的撕碎最后一片理想。

课本读物里有类似无数篇现实主义抨击文学,总是不忍却忍不住继续读下去,听故事一样,学习那时的历史。这部电影一样。它是那个时代的文学,远和我们现在不同,甚至格格不入。

随记。算是人生的第一部电影。照常挂完水的秋日下午,哭着看完,被外婆背在背上轻轻摇晃,问我“小丫头也能看懂啊…”,我没看懂,只是特别特别想妈妈了,做梦都梦到妈妈从楼梯台阶上笑着走来。那时,外婆腿脚还那么利索,现在,我回到了妈妈身边,却离开了外婆。

《烽火母女泪》观后感(三):女人是不讲道理的

一部可以让人看下去的电影总是复杂的。

罗兰作为寡妇带着个女孩,靠一家小店为生。性格倔强,敢爱敢恨,加上追求美好生活的向往,逢上乱世。放在古今中外都有好多故事,《祥林嫂》《阿信》《篱笆女人狗》《小时代》《万剑穿心》等。母女串起全片,罗兰始终牵引观众的心思。

开场和隔壁小铁匠的床戏将导游核心思想完美展示,无论是啪啪的真情,还是结束时对女儿担心和对小铁匠调情的愤怒反击。加上小铁匠关门关窗的在脸上的光影变化,将人的感情、欲望、矛盾在十几分钟内做了电影史上经典的展现。

返乡路上和老家段落,对日常生活的体现,将时代背景、国民性格、宗教、文化、不同阶层、不同年龄、家庭关系、政治派别展现恰如其分。这是电影的本来意义。新浪潮后所谓艺术电影可以叫影像,不是纯粹电影。

涉及内容太多,先记录印象深的要点:

1.性,开场的你情我愿,中期的卧倒激吻,结尾的教堂强暴。是重头,和火车捂胸、过路警察调戏女儿、老家女人谈论墨索里尼、母女洗澡被研究生撞见等小场景。

2.宗教,研究生给大家念圣经,大家非常重视,常常跑题。这就是大部分人对宗教的态度。

3.食品。多处表现食品的场景,如聚餐、研究生给人面包、罗兰躲避轰炸后用手收集面粉,德国败军要面包。

4.我看的版本是结尾母女听闻研究生死讯相拥哭泣。不是豆瓣剧情写的还有回罗马一段。但我相信这个结尾,人是有韧性的。在生存和尊严面前,选择生存。《1942》对此反映是客观的,人只有在吃饱后才能讲尊严。

5.《万箭穿心》可以和本片在女主人物做对比,非常相似,不觉得是演员或导演刻意,而是好的电影总有类似的地方。

6.专门查了意大利人的手势说明。

7.军人。意大利轴心、盟国派,美军、英军、德军、摩洛哥人。各自表现。

《烽火母女泪》观后感(四):《 La ciociara》:德·西卡一次理性的回归

意大利新现实主义电影,一般从1945年罗西里尼拍出《罗马,不设防的城市》算起,然而它的孕育期却早在战争时期便已开始,并且渊源还可追溯到19世纪末的意大利真实主义文学。新现实主义追求的是生活真实,要求表现意大利人民饱经战争的痛苦和生活中的苦难,谴责社会中的不公。

40年代末50年代初,是意大利新现实主义电影的鼎盛时期,它们的共同特点在于满怀激情地揭露法西斯主义,鞭挞社会的不公正现象,同情普通的平凡人、小人物,主张劳动群众的社会团结。他们作品的基本特征表现为人道主义思想,他们的创作原则是忠实地反映历史真实和现实的生活真实。为了加强真实感,新现实主义电影时常邀请非职业演员来饰演角色,影片中人物的对白也常使用地区方言。但是他们也有弱点,那就是虽然尖锐地提出了问题,却不能提出问题的根源,找不到解决办法,因而不免流露出小资产阶级的哀伤情调。新现实主义电影也改革了喜剧样式,使之更接近现实,表现普通人的日常生活,随着意大利国内政治经济形势的变化,以前团结在反法西斯旗帜下的电影工作者逐渐分化,加上资金短缺、政府审查制度的苛刻等原因,新现实主义电影到50年代初便衰退了。虽然它持续时间不长,但对世界其他国家,特别是对社会主义国家的电影发生了深刻影响。

而《烽火母女泪》则是意大利新现实主义大师维托里奥·德·西卡回归理性主义的代表作。《烽火母女泪》主要讲述了两个相依为命的女人的故事---塞西拉和她十三岁的女儿洛塞塔为逃避战争的炮火,不得不离开他们生活了多年的城市---罗马,乡村小镇西赛罗是塞西拉幼年生活过的地方,面对战火纷飞的罗马,小镇似乎安静了许多。在小镇塞西拉认识了没上前线打仗,还在家安心读书的年轻人米凯尔,米凯尔的志向是做一名医生,米凯尔有点共产主义的信仰,还经常给母女俩人讲一些道理,洛塞塔很喜欢米凯尔,并爱上了他,在一次偶然中,米凯尔还搭救了两个英国的伞兵;塞西拉可没有那些心情,她整天为填饱肚子而发愁,她的倔强和坚强,深深地打动了米凯尔,米凯尔很想帮助塞西拉,也对这个女人怀有一定的情感,一次,米凯尔到父亲的朋友家搞食物,却意外地碰到了正在这家吃饭的德国军官,军官认为作为男人米凯尔没有上前线是一种耻辱,并要把他带走,这时空袭警报响了起来,米凯尔逃了回来,并和塞西拉一起躲过了飞机的炮火。

盟军成功登陆后,德军节节败退,在小镇的德军拿走了他们仅有的一点面包和水,还要把米凯尔带走,作为他们逃跑的向导,经过德军践踏的小镇成为了一片废墟,塞西拉决定带着洛塞塔离开小镇返回罗马,但她们却在路上遭遇了摩洛哥人,并被他们强暴,洛塞塔精神崩溃,塞西拉也痛苦之极,不久有传来米凯尔被德军杀害的消息,母女剩下的只有相拥哭泣。一切都已经发生,两个女人还是顽强地回到了罗马,塞西拉重新开启了丈夫留下的杂货店,时间使人们从痛苦中慢慢走出来,女儿洛塞塔去当兵的恋人又回到了她的身边。

影片出自两位新现实主义大师之手,以朴实无华的画面,展示了法西斯主义给人们带来的种种灾难,通过普通人的境遇,真实的再现了在大时代背景下小人物的悲剧性宿命,以及不能掌握自身命运的无力感。电影中所谓的代表正义一方的军人却对手无寸铁的妇女儿童进行了如此残忍的兽行。德·西卡在影片中以精致的细节描写,在情节的发展中给人以启迪,没有任何的说教,所探讨的也并非是谁对谁错,而是表达了对处于水深火热中的普通老百姓所遭受到的不幸遭遇的同情。但影片也已没有了新现实主义的感觉,对于导演德西卡来说,这可能是一种理性的回归;影片最让人印象深刻的地方当属洛赛塔被强奸后的眼神,那眼神里写满了绝望与恐惧。赛西拉对盟军的那番怒吼,喊出的不仅仅是自己的愤怒,她所代表的是成千上万个在战争中遭到同样不幸女性的心声。战争的意义究竟何在?两次世界大战,死伤不计其数,有多少家庭因为战争而分崩离析,又有多少亲人、爱人从此天人永隔。赛西拉与女儿的命运正是所有处于战火之下的普通人所共同遭遇的劫难,这就是战争的残酷与无情。影片结尾共产党员的死亡,标志了一种理想的破灭。影片中没有了德·西卡以往作品中尖锐的矛盾和标志性的新现实主义风格。取而代之的是镜头下平实、冷静的记录,这反而更给我们以强烈的震撼。

当然影片最大的收获是索菲亚罗兰的精彩演绎,动人而又传神,影片也为她与德西卡长达二十多年的合作写上了精彩的一笔,罗兰以此片同时获得当年戛纳电影节和奥斯卡最佳女主角奖,同时也成为了奥斯卡历史上第一位获此殊荣的非英语片女演员。

《烽火母女泪》观后感(五):导演说

《乔恰里亚的女人》系根据意大利当代大作家莫拉维亚的同名小说改编。莫拉维亚20世纪20年代至40年代的创作,大多写资产者无可救药的精神危机,擅长采用纯客观的心理分析手法。法西斯垮台前,他因写了一部影射法西斯独裁统治的《假面舞会》,得罪墨索里尼,被列入黑名单,几遭逮捕。他被迫逃离罗马,在山区过了八个月的难民生活。这段难忘的经历,为《乔恰里亚的女人》提供了创作源泉。而从更广阔的意义上看,意大利人民掀起的轰轰烈烈的反法西斯抵抗运动,战后崛起的新现实主义,对莫拉维亚的创作都产生了积极的影响,使他一改既往的创作路子,向公众奉献出了写小人物的《罗马故事》和这部作者自称为“反映抵抗运动的小说”《乔恰里亚的女人》。

有评论家把这一时期的莫拉维亚归入新现实主义的行列,但作家本人并不同意这种看法。但毫无疑问,莫拉维亚这部小说的两个鲜明的特色,即写下层普通人的悲凉遭际的题材及写实主义的艺术风格,使它被意大利新现实主义电影主将柴伐梯尼和德·西卡一眼相中,这不是偶然的。导演德·西卡擅长于以抒情的风格抒写普通的现实生活,并掘发其历史的内涵。他邀请索菲娅·罗兰合作,把小说搬上了银幕。只要我们把这部影片同贝尔托卢奇执导、根据莫拉维亚另一部小说《随波逐流的人》改编的影片加以比较,我们对这部影片的特色便能获得深切的体会。

影片编导进行艺术再创作时,突出和强化了原作中并不十分突出的人道主义思想,使之成为贯穿整部影片的主旋律。

影片的镜头紧紧对准切西拉,让观众追随切西拉,从罗马来到乡村,又来到偏僻的山区,和她一起去体验法西斯崩溃前夕难民们的悲剧性的遭遇。那一幅幅朴实无华、真实可信的画面,展示了法西斯主义和德国纳粹入侵带来的种种灾难:盗匪横行,黑市猖獗,食品匮乏,民不聊生。法西斯主义是一场浩劫,它对人民大众的物质生活造成了极大的破坏。影片没有任何空洞的说教,全凭平凡的、饱含生活汁液的场景和细节描写,法西斯主义是一种反历史、反人道的罪恶势力昭然若揭。

然而,影片编导孜孜以求的,是对法西斯主义的罪恶进行深层次的揭露,即揭发和鞭笞它在精神上对人民大众的摧残和毒害,而这正是法西斯主义反人道的本质。艺术家们是通过对切西拉、罗塞塔、米凯莱三位不同人物的刻画,来实施这一艺术旨趣的。

切西拉原是农民出身,后来成了罗马的小店主。她对战争和政治毫无兴趣,最初只指望战争尽量拖长些,好让她多做点黑市交易,多积攒点钱,给女儿准备一份出色的嫁妆。她既勤劳、善良,又透着精明,还不乏狡黠。战争粉碎了她的美梦。战争把现实生活的阴暗面,把人的灵魂深处的卑鄙,统统暴露在光天化日之下。切西拉不但花完了自己辛辛苦苦积攒下来的钱,在物质上破了产,而且在经受了米凯莱之死和罗塞塔堕落的两大打击之后,在精神上也蜕变了,她把自己朴实、善良的品格丧失了。影片尾声中有一个很不起眼但饱含寓意的细节。她回罗马途中,农妇的儿子好心开车送她们,切西拉却乘强盗打死农妇儿子之机,抄走了他的钱包。切西拉成了小偷。

罗塞塔是个美丽、温顺、虔诚的女孩。她像天使一样纯洁可爱。可她在神圣的教堂里,竟遭到八个士兵的轮奸。她的心灵遭到残酷的摧残,她对宗教的信仰,也被彻底摧毁了。她开始对一切都漠不关心,自暴自弃。最终,这位天使堕落为妓女。

米凯莱是个农民出身的知识分子。他的学识与理智,比周围的农民、难民都高出一头。他对法西斯、对战争有着清醒的认识,但他脱离现实生活,脱离大众,只懂得书本上的道德原则和背诵但丁《神曲》的诗句。他是个书呆子,或者说是书斋里的反法西斯分子。最终他死于他救活的法西斯侵略者的枪弹下。

如果说,众多无辜的百姓颠沛流离、家破人亡的遭际构成了这部反映抵抗运动的作品的背景,那么,对切西拉、罗塞塔和米凯莱三个人物的命运的精心刻画,则犹如三道来自不同方向的强烈光束投射与凝聚于一个焦点:洞察与凸现法西斯主义反历史、反人道的本质。小店主切西拉成了小偷,天使般的罗塞塔沦为放荡的女子,正直的米凯莱惨遭杀害,这些罪恶的渊薮是什么呢?是法西斯主义,是战争。

导演在影片中着力刻画切西拉和罗塞塔,因而米凯莱的银幕形象相比之下略显苍白。这在相当程度上要归咎于莫拉维亚小说塑造的这一人物形象的单薄。人们不禁回忆起莫拉维亚名噪一时的处女作《冷漠的人们》中的同名主人公米凯莱。米凯莱憎恨周围污浊的现实,一直生活在痛苦的怀疑和折磨之中,但终究因犹豫和动摇而无法采取果敢的行动,同那卑鄙的现实决裂,沦为“冷漠的人”。莫拉维亚借此暗喻人们的冷漠是法西斯主义得以滋长的精神土壤。从莫拉维亚笔下“冷漠的人”米凯莱,到书斋里的反法西斯分子米凯莱,一方面勾画出作家创作演进的轨迹,另一方面也说明莫拉维亚对法西斯主义的谴责始终局限于道德范畴之内,显示出他的反法西斯主义的软弱性。显然,要矫正原作中这一固有的局限性,影片的编导是难以承担的。而影片中增添的米凯莱与切西拉的感情纠葛的戏,并未丰富人物的性格形象,反倒显得勉强。

影片的结尾是悲剧性的,但并不是悲观的。重返罗马的切西拉,回忆起米凯莱,心里便泛起一个信念:她们还会变好的。