《春明梦忆》是一本由翁偶虹 著 / 张景山 编著作,北京出版社出版的平装图书,本书定价:88.00元,页数:398,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《春明梦忆》读后感(一):声色里的老北京

我不是北京人,我对现代的北京了解也不多,但对我对清代尤其是清代中后期到建国以前的北京却比较了解,这固然有我自己研究方向的问题的,更多的却是因为有翁偶红、金受申、齐如山等人对老北京的描写。就这三人而言的话,翁偶红的作品是我第一次看,但是看到简介的时候,我才发现其实我早已经领略过她的作品《锁麟囊》《野猪林》《将相和》《红灯记》等,这真是“相见不相识”。

看有关老北京的资料看多了,所以每每再看到之前自己见过的资料时,都有一种会心一笑、如获至宝的感觉,总觉得自己是在慢慢一点一点的在脑海中构建自己的老北京。翁偶红在《春明梦忆》中呈现的烟画、烟壶影戏、评书与戏曲等都是老北京的典型特征,看这几篇,总让我想起自己研究的子弟书,是不是它们所描写旗人也曾迷恋过这些物品。

在我所见的资料中,常见的老北京消夏指出是什刹海和二闸,至于葡萄园和菱角坑则是初见,无形中透露出了我狭窄的知识面,但同时也说明了《春明梦忆》在选取一个点时,注重全面描述。

《春明梦忆》在收录语料时,注重原汁原味,如“活鲤鱼哟!年年有余的活鲤鱼哟!”最后的叹词“哟”都没有去掉。这些被原汁原味收录进来的语料固然重要,但翁偶红紧随其后的接受却更为重要,如他对上面这句话的解释是“正月初二,北京习俗祭财神,祭品为活鲤鱼和鲜羊肉。初二之晨,即有鱼贩担木盆,串巷叫卖活鲤鱼”。这个解释的价值正在它的民俗性,更大范围内的财神日是正月初五,而老北京却正月初二就祭祀财神,充分反映出了其作为历朝历代的京城,在民俗文化方面比其他地域也具有优先性的特点。

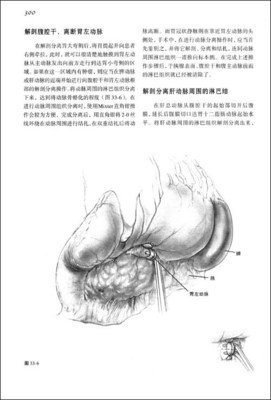

《春明梦忆》中的插图没有用新颖的彩插形式,而用了简笔画式的黑白插图,其插图形象传神、配以作者的文字,相得益彰、互为映衬,对老北京风俗、风情的再现起到了很大的帮助。

《春明梦忆》,声色里的老北京!读其字,仿若听其声,闭目冥想,熙熙攘攘的老北京画面一帧一帧流转,妙哉!

好书才有黄金屋

一本书捧在手里,那些文字带给读者的感受是截然不同的!好书,会让你身心愉悦。《春明梦忆》带给我心灵的快乐。

书里,字里行间中都是纯静的。

我们知道,很多回忆里都存在着美好。那是留存记忆中永不退色的印记。有多少变迁,有多少文化,有多少民间艺术……它们会随着时代的发展,一点点消失了。于是,带给我们很多遗憾,但文字弥补了这份遗憾,今天翁偶虹大师的书,把老北京的戏曲文化,民间艺术,百姓生活通过文字传递给我们许多美好!

烟画、烟壶、烧砖的艺术,影戏,这几篇文章,带给读者的是作者对艺术的热爱,那么纯粹,爱到骨子里的艺术,从烟画里,从对砖的艺术欣赏里,对影戏与戏曲融合的创新中,翁老之所以能成为戏曲界的大师元老,和小时候就热爱有着密不可分的联系。他认真对待每一个作品,认真写下每一个字,每一句话,深厚的文学功底,让我们读者对他的文字有一种不自觉地敬畏。一辈子的追求,怎么能不敬佩他?

书中,你能感受到作者对艺术一辈子的追求

戏曲艺术,登峰造极,他能与时俱进,将艺术进行再创造,让戏曲艺术发挥最大效益。生活中,他在民间随处捕捉艺术品。活着,有的人活得质量高,所有的时间变得立体了。八十岁的老人,还能把头脑中存在的那些美好记忆流淌在笔端,让民间艺术永留存。这样的人,怎么能不让人敬佩?

老北京的风俗,用文字祭奠。

老的,不一定就是好的,但老的民间艺术,消失了,怎么能不让人心痛。兔爷的形象,中秋、春节的习俗,饮食文化,小吃的叫卖声……在这书中,你好像回到了老北京的时代,与现在比不富裕,但却那么有生活。看着,读着,头脑里出现了想象中的画面。这样的画面,即使到了北京,你再也找不到了。饮食文化丰富的今天,吃什么都能吃到,但总不再是原来的那个味了。所以感谢文字,让我们了解不曾经历的时代。

《春明梦忆》读后感(三):老北京的吃喝玩乐

这本书名为《春明梦忆》,明眼人一看,就明了取自于张恨水的《春明外史》和张岱的《陶庵梦忆》两本书,这两本书都是翁先生生前很推重的书籍,尽管本书是以翁先生自己选定并编排的《北京忆旧》一书为基础的,但本书的编者张景山已经在原书的基础上增添了好好几篇文章,诸如近四万字的手稿《编剧忆旧》,作为本书的代序的《刺激在老年》、《北京“八大怪”》、《鸽趣》等文章。更值得称道的是,每一篇文章,编者都精心挑选了配图,使得原来“貌不惊人”的小册子出落成了一部“图文并茂”的老北京风俗指南书,如果这些配图都用彩图印制的话,那就要“貌如天人”了。

关于老北京的吃喝,听听货声,就能让人感受到老北京食物之丰富多样。所谓“货声”,下一滴说就是商贩用艺术的语言招引顾客的一种手段,北京俗语叫做“吆喝”。这篇文章作者只是扼要地列举出了368种,已经让人大开眼界。据说翁先生曾希望张景山先生用录音机录下他自己亲自唱的吆喝,可惜张先生当时因为工作忙碌,没有录成,终成憾事。翁先生对北京货声的记录,给后人留下了一份宝贵的文化遗产,给人以有内容的美的享受。

关于老北京的玩乐。传统的就是逛庙会,消夏活动。这些翁先生都有专文描述。老北京的消夏有四胜:什刹海、葡萄园、菱角坑和二闸。什刹海到现在还是名胜之地。作为专业的编剧大家,翁先生写的更多的文章是有关戏剧或是戏园子的。关于戏园子,翁先生有《北京戏园的变迁》一文,谈了北京戏园的分布,历史的变迁,戏园内部的结构。《编剧忆旧》一文当然值得看一看的。这部手稿对于我们了解翁先生的编剧生涯有很大的帮助,而且对于专业人士研究中国戏曲理论也是一份很重要的参考资料。关于编剧和演员之处的关系,翁先生很看重默契。在他看来,作为编剧,必须具体地认识到某个演员所擅长的艺术手段和他的表演风格。对不同的演员要有个不同内容的默契。书中他列举了给梅、程、尚、荀四大名旦编戏的具体例子。比如梅兰芳先生的戏,绝大部分是载歌载舞而又富丽堂皇的戏,他兼长唱、念、做、打,其中舞蹈更为突出,如《洛神》《西施》《太真外传》《霸王别姬》,翁先生戏中必有一段舞蹈,这样梅就乐于接受,以发挥其特长。程砚秋先生表演风格是静穆淡雅,给他写戏在结构故事、安排场次情节时,就必须考虑如何发挥他的唱工特长,适合他的雅静的艺术风格。尚小云先生的戏讲究明爽火炽,喜欢武打,也擅长武打,给他的戏加上几段武打更能发挥其特长。荀慧生先生他的唱、念、做、打全好,最突出的是念、做和唱,其中又以念和做特别突出。给他编戏,唱段的安排更为重要,因为代表荀派的还是荀腔。看来,因人而宜还是对的,编剧、排戏也是同样的道理。

《春明梦忆》读后感(四):梨园内外,春明风情

“为什么您不想唱戏而如此癖戏?”“我也不知道为了什么,天生与戏有缘,不但是台上的戏,凡是与戏有关系的事物,我是无一不爱。”这是《春明梦忆》的作者翁偶虹先生与高派创始人高庆奎先生的一次对话,一问一答之间,便道出了翁先生一生与戏曲的不解之缘。

京剧是中国的国粹,它成长于北京,二百年来,其艺术魅力渗入了国人社会生活的各个角落。尤其是在旧时的北京,文化生活相对贫乏的年代,戏曲更是全民喜爱的娱乐。而由京剧等戏曲衍生出来的民间手工艺品更是风靡盛行。烟画、烟壶、烧砖戏出和影戏、评书都和戏曲有着非同寻常的关系。

翁偶虹先生自幼酷爱京剧,习净行,后致力于京剧研究并创作剧本,1936年受聘为中华戏校教师,曾编写过程砚秋的《锁麟囊》、《野猪林》、《将相和》、《红灯记》等流传甚广的经典剧目,他不但是一位京剧行家,还是京剧“周边”的爱好者和收藏家。《春明梦忆》中的开篇《烟画》就是写老北京小孩子钟情的“洋画儿”是怎样教会童年翁偶虹懂得了小说和戏曲,怎样认识了鸟兽植物,文物名胜,市井人生的。

虽说一直以来都从一些文学、文化作品中对“洋画儿”有所耳闻,但真正认识这种附庸于“洋烟卷儿”内的“世界”还是从翁先生的笔下。他的讲述极为细致生动,把当时洋画儿的来源、种类、收集的趣事都一一道来,写活了这种能令孩童获得丰富知识的艺术活动。令人没有想到的是,鼻烟壶、“烧砖戏出”、影戏和评书也都和京剧的发展有着千丝万缕的联系。鼻烟壶的艺术交流作用,京剧演员参加影戏“钻筒子”、北京影戏和评书给予京剧营养,而评书艺人也能于戏曲中吸取营养,成为相辅相成、血缘相依的姊妹艺术。

由于翁先生是京剧的行家,又是编剧,与那时的梨园大家颇多交往,叙述之中不但有大量和京剧剧目、演员、演出有关的台前幕后故事,还有着许多戏曲之外的交流交往。例如,《逛庙会》一篇中就写到了二十世纪二十年代到五十年代,北京最大的庙会——隆福寺庙会。庙会的规模、形态、沿街的摊贩、售卖的各色花鸟、 民间杂艺、小吃,以及和戏曲有关的“鬃人”、影戏人儿、面人儿,着实令人大开眼界。

除去戏曲“周边”,书中也写了北京戏园的变迁、消夏四胜、中秋、春节、八大怪、叫卖货声等旧时北京的年节、民俗与风情。虽然每篇都细细读来,但想要精炼出一两句概括之词却发现远远不够。若不是翁先生经年累月对这些生活中的细微之事做下了持之以恒的记录,也绝不可能写得如此详细与生动。其散文的笔触,真挚的感情,如工笔如重彩,细细描绘出民国时期的北平市井和梨园风物。加之众多珍贵的老照片穿插其中,让我们不禁对京剧的发展、梨园的故事、一辈京剧名家的闲情趣事有了更深入的了解。

尤为值得珍视的是由翁老先生讲述,其弟子张景山整理的《编剧忆旧》,用近四万字的手稿对戏曲编剧的理论、实践体会,以及往事回忆做了详尽而真实的记录,是我们了解翁老先生编剧生涯以及中国戏曲理论、北京文化的一份不可多得的宝贵资料。

《春明梦忆》这个题目分别取自张恨水《春明外史》和张岱《陶庵梦忆》,这是两本翁先生特别推崇的书。春明是北京立都之后的旧称,读之不禁令人联想到窗外的天气,春天的气息、明媚的阳光,是今日的首都,也是上个世纪如梦如幻的旧北平。京剧等中华传统文化与无数逝去的民间艺术、风俗风貌,是我们共同的回忆,也是取之不尽的精神故乡。

《春明梦忆》读后感(五):只取其笑,不取其啼。

关于老北京,我们在无数文字作品中穿行过,欣赏过,回味过,那是老舍先生笔下的地道口音,是梁实秋先生笔下的美食,是林语堂先生描述的完美从容,也是张北海先生笔下的冽冽侠气,在这本翁偶虹先生的《春明梦忆》中,我们又一次与老北京重逢了。而注定,每一次的相逢,都不会让人失望。

翁偶虹老先生,既是一位戏迷,也是一位编剧,他曾经担任教师与顾问,更是著作等身,他为程砚秋编写《锁麟囊》,成为程派巅峰之作,新中国成立之后,他又编写了《野猪林》《将相和》《红灯记》等现代京剧剧目,他不仅是一位剧作家,也是一位文艺理论家,在这本书中就有一篇《编剧忆旧》,老先生认为编剧始终要以故事与人物为中心,就如投石入水,水波也必围绕一点扩散一般,其中提出的默剧与编剧的默契是很有见地的戏剧理论,戏与戏词的辩证关系,戏班现场如何编排,让我们见识到了老一代戏剧人的本事,即使在今时今日也为编剧乃至文艺工作者提供了灵感。

同样,他也以自己热爱生活的眼光,去看待万事万物,因为他有艺术的心灵,所以他会终生热爱京剧,以及有关京剧的一切,乃至于其他充满了美的事物,如果说在各位作家笔下的老北京是安闲适意,各安其氛的,那么翁偶虹先生则为我们展现了老北京的细节之美,赏烟画,观影戏,听市声,逛庙会,品美食,听评书,养秋虫,看夏草,而这些烟画、烟壶、烧砖艺术、影戏等等,有些尚存,有些已经很难见到了,可是这些技艺却在翁偶虹先生的笔下鲜活起来,老先生的文字优美,充满了勃勃生机,他所描述的不仅限于这些古老的技艺,还有那个时代的京剧艺人,作者品评梅兰芳、程砚秋的技艺与表演风格,讲述自己熟悉的艺术家的轶事,尤其印象深刻的是《逛庙会》一节,与高派创始人高庆奎一起逛庙会,去逛戏迷的四个摊子,看文字如在其中,令人流连忘返。

其中不得不提的是《货声》一节,带读者回到遥远的时代,原来曾经自己也盼望过这遥远的声音响起,那些走街串巷的声音背后都有着自己的故事吧,如今这些声音已经离我们越来越远了。就是因为艺术家对于万事万物的关注与喜爱,敏锐的触觉,才有《货声》一节,为我们保留下以前时代中的一点印记。也让人感受到日常事物中的美感。

旁人初看《春明梦忆》的题目,必然以为会是伤春悲秋之作,其实不然,老先生开篇的《刺激在老年》就读来十足有趣,将一件自己买点心的轶事讲述得绘声绘色,令人解颐一笑,其后所讲述的故事中,虽然有“忆”,却无凄苦怅惘之态,而是挥洒自然,文采飞扬,对于过往的备述,对于艺术的珍视,对于生活的热爱,都跃然纸上,而对于“刺激”的“只取其笑,不取其啼”,令人心生敬佩,足见先生之襟怀坦荡,我想这八个字,不仅可应对“刺激”,也适用于生活,是老先生给每位读者的珍贵礼物。

欢迎关注我的微信公众号:关于阅读这件小事儿

《春明梦忆》读后感(六):京剧老生高庆奎和面人高手汤子高的“狭路相逢”

多年前一场庙会,京剧老生高庆奎和面人高手汤子高“狭路相逢”,他们在艺术面前彼此欣赏,惺惺相惜。时至今日,“流量明星”膨胀,却鲜见能和前辈艺人与艺术相比拟了……

读翁偶虹先生的《春明梦忆》,有一段写他陪高庆奎逛庙会的文字,非常有意思,读罢让人感慨,让人寻味。

高庆奎何许人也?如今的年轻人,大概很多是不大清楚了。在上个世纪二三十年代,高庆奎是京剧老生高派的创始人,当年和余叔岩、马连良齐名,被誉为须生三大贤和四大须生之一。他和梅兰芳挂双头牌在上海演出,曾经盛况空前,一票难求。按照现在的说法,就是一位不折不扣的“流量明星”。

庙会上,还有一位流量明星,就是绰号叫做“面人汤”的汤子高。在老北京,汤氏三兄弟,如同水浒传里阮氏三杰一样,都是京城捏面人的高手,名噪一时。汤子高是汤氏三兄弟中的老三,被人称作“汤三儿”。他擅捏戏曲人物,人物造型精准,带有故事性,曾经为不少京昆名角捏过戏人,造像逼真,颇受好评,一位戏人,价钱居然最高达一块现大洋,在当时,这可不是一个小数目。翁偶虹先生称赞他“风格如国画中的工笔重彩”。

这一天,两位流量明星,在庙会上相会,按照现在的想象,该是一种什么样的情景?

汤子高久仰高庆奎。高庆奎也久闻汤子高的大名。这是他们的第一次相见,不是在舞台上的镁光灯闪烁之中,不是在宴会上的灯红酒绿之中,不是在电视节目的明星访谈节目中,也不是在观众葵花向阳一般的簇拥中,就在街头的庙会上,在熙熙攘攘热热闹闹的人来人往中。

寒暄过后,汤子高技痒,好不容易见到久仰的高先生,便直爽的要求高先生为他摆一个《战长沙》的身段,他来照葫芦画瓢,当场捏个面人儿。这颇像画家的写生,却又比写生还要有难度和有意思。因为画家写生的对象可以是一般的人,而汤子高面对的可是京剧名角。这不仅要考验摆出身段的人的本事,也是考验作者的本事,别在高庆奎的面前演砸了,露了怯。

高先生也不推辞,或如我们当今一些流量明星一样扭捏作态,而是爽快的一口答应。

《战长沙》是一出有名的红生戏,也是高庆奎的拿手戏,讲的是关公和黄忠在长沙一战生死结盟的一段故事。高庆奎就在汤子高的摊位前摆了个关公拖刀的身段,显示出的是“刀沉马快善交锋”的雄姿,很是英气逼人。但是,这是个单腿跪像,对于汤子高而言,捏起面人来,不是一个好的角度,他觉得有些棘手,一时不好下笊篱。

好不容易见到了名角,又好不容易让人家为自己摆出了身段,按照我们如今想象力的发挥,该如何是好?或者,就坡下驴,知难而进,捏成什么样就是什么样;或者,不好意思,虚与委蛇,委婉逢迎,让高庆奎觉得盛情难却,自己换个身段。那时候的艺人,毕竟不是如今的流量明星,没有那么多的派头和心思,而是直爽得没有一点儿拐弯儿。

汤子高看高庆奎这个关公拖刀的姿势不灵,立刻请高先生换个姿势。高庆奎没有觉得这个要求有什么过分,或者是对自己有什么不尊重,立马儿换了个关公横刀肃立的亮相姿态,立在汤子高的面前。

那么多人围看,那么长时间站立,高庆奎没有一点儿不耐烦,和在舞台上正式演出一样,那一刻,他不是高庆奎,是红脸的关公。

其实,并没有用太久的时间,只是汤子高心里觉得让高先生立在那里时间太久,心里有些过意不去。汤子高没用两碗茶的工夫,面人儿捏好了,他把面人装进一个玻璃匣中,走到高庆奎面前,奉送给高先生。高庆奎一看,面人捏得惟妙惟肖,他爱不释手,对汤子高说:手工钱我领了,但玻璃匣钱照付。说罢便拿出钱来——是多出一份手工费的。

这便是当时的艺人,在艺术面前,透着对彼此的尊重和惺惺相惜。如今,不要说艺术品的漫天要价,或高昂的出场费和演出费,就是让那习惯于被前呼后拥的流量明星,当街摊前为“面人汤”摆个身段,一个不行,再摆一个,这样的情景还能见得着吗?

想起美国学者戴安娜·克兰教授在她的《文化生产:媒体与都市艺术》一书中曾经说过的话:“工艺品产生于个人阶级的文化世界,而艺匠的作品产生于中产阶级的文化世界。”克兰进一步指出,后者的文化世界则是以纯粹赢利为目的的。克兰在这里指出的“工艺品”,很有些像汤子高的面人,扩而言之,也可以说是高庆奎的艺术。而克兰说的“艺匠”则是我们如今很多的流量明星。文化世界不同,各种追求不同,在市场和人为的操纵和哄抬下,膨胀的流量明星和艺术,已经无法和前辈的艺人与艺术相比拟。我们再也看不到高庆奎为汤子高当街摆身段的街景,便是再自然不过的事情了。

原标题为《曾和梅兰芳挂“双头牌”,一票难求!他的这件小事让人深思 》 酱紫FM出品 来源 | 《羊城晚报》 记者 郑紫薇 文字 | 肖复兴 编辑 | 木言 校对 | 梁正杰 审核 | 鲁钇山

《春明梦忆》读后感(七):京剧艺术家翁偶虹先生,追忆老北京的民间艺术和市井风俗

翁偶虹先生是一位戏痴,一生都跟戏结缘。他从小酷爱京剧,跟随他的姨父著名京剧花脸梁惠亭先生习净行,也就是唱花脸,偶尔演戏。之后更是在中华戏剧专科学校以及中国京剧院担任编剧,一生创作、整理、改编了百余部剧本,其中为程砚秋编写的《锁麟囊》更成为程派巅峰之作。另外,他在戏剧评论、脸谱绘画方面也造诣颇深。所以,他干脆把自己的居室命名为“六戏斋”,概括了他“听戏、学戏、演戏、写戏、评戏、画戏(画脸谱)”的京剧艺术研究的一生。

翁偶虹先生能够走上京剧艺术的道路,跟老北京民间浓厚的艺术氛围是分不开的。老北京文化底蕴深厚,有着各式各样的民间艺术形式,尤其是民间形成的追求艺术美感的淳朴风俗,陶冶了生长于北京的翁偶虹。在《春明梦忆》中,翁偶虹先生就细细回味了老北京的民间艺术氛围和市井风俗,可以说这本《春明梦忆》是老北京的文化拾萃。

春明,是北京立都后的旧称。这个怀旧的书名,直接就把人带回了百年前迷人的老北京。直接影响幼年翁偶虹爱上小说和戏曲的,主要有烟画、烧砖艺术、影戏、评书和戏曲这些民间艺术形式。

烟画就是在烟盒里附赠的画片,可以说纯粹是给小孩子的新奇玩意儿。大人只管把画片丢给孩子玩耍。画片中的系列内容,却成了孩子们的知识启蒙工具。比如翁偶虹幼时积累的“中国成语类”、古典名著人物系列、花鸟类、江南风物类、行业类、脸谱类,不但让翁偶虹增长了见识,还培养了他对民间故事和戏曲的浓厚兴趣。因为在百年前的老北京,还没有电影、电视、话剧等娱乐活动,戏曲是表演和传播民间故事的主要形式。

京剧是老北京表演艺术的主要形式。民间艺人围绕着京剧艺术,又衍生出许多其他的艺术商品。烧砖戏出就是其中一种。所谓“戏出”就是由一组人物形象组成的整出戏曲,“烧砖戏出”就是指用烧砖技术制作出一系列戏剧人物和物品,组成了一组组戏出的玩具,一般每套“十件儿”。别看烧砖戏出是给小孩子的玩具,可手艺人在制作的时候可是毫不含糊,一组戏出完整展现舞台全貌,人物的穿戴扮相、脸谱服饰也全都忠实于舞台,实在是戏曲艺术品。无怪乎少时翁偶虹竟然收集了几百套烧砖戏出,珍爱无比。

影戏、评书和戏曲,是通过不同形式来表演,在一定程度上也是相通的。影戏主要靠活动的影人来表演,评书主要依靠语言形式讲故事,戏曲则连唱带演最为生动。几种艺术形式之间,也常常互相借鉴表现手法,丰富自己的表演形式。遇到同题材的故事,这几种表演者也会互相吸取精华,不断完善各自的剧本。所以,翁偶虹先生一直强调,影戏、评书和京剧都为彼此提供了营养,应该多多参考、借鉴、吸收。

由京剧衍生出的民间艺术,远不止于前面提到的烧砖戏出一种。有一次翁偶虹带着高派创始人高庆奎逛了一次庙会,让高先生领略了自己最喜欢的四个摊子。庙会上的“鬃人儿”、影戏人、面人儿、托偶人,虽然材料、工艺各不相同,却都是精心制作、惟妙惟肖,只有真正懂得欣赏京剧的人才能做得出来,堪称精美艺术品。

对戏曲以外的市井生活,翁偶虹也颇多怀念。比如老北京的四处消夏胜景,各有特色,给没有空调和风扇的老北京人带来夏日的乐趣。春节期间有“跑旱船”“耍猴儿”各类杂戏庆祝节日,一年四季有各类卖货声点缀百姓生活。养虫、养鸟、养花,也都是老北京人酷爱的休闲活动,而且这其中讲究非常多,翁先生耐心细致地分别作了介绍。

在《编剧忆旧》中,翁先生更是用近四万字的篇幅,把他的编剧心得细细道来。他强调编剧要有默契,不但要熟悉戏曲的一般规律,更要深刻了解演员和舞台表演艺术,最好能和导演、演员等产生共同的艺术见解。说白了,编剧不但要懂戏,还要懂人,懂演戏的人。

在这方面,翁先生做得非常成功。他编写的很多剧本都成为经典,演员爱演,观众爱看,那是因为,他在编剧的时候就提前考虑到不同演员的表演特色,在剧本中充分发挥演员的表演优势,又能把握好节奏,张弛有度,让演员演得痛快,让观众看得过瘾。

从翁先生组织的合作戏中,也能看出翁先生真得懂戏又懂人。所谓合作戏,就是在戏曲行业不景气的时候,为了吸引观众,组织平时不同台的、不同戏班的演员联合演出。合作戏一般阵容更强大,个个都是角儿。所以,合作戏就更考验组织者的能力了。要找个什么主题、联合哪些角儿、选哪几出戏、先后顺序怎么排,都是问题,安排得稍不合适,合作戏就不能成功。而翁先生却成功组织了多次合作戏,不但观众叫座叫好,演员也都非常满意。可见翁先生安排得多么周到。

戏曲的台词是非常讲究的,做戏曲剧本编剧不容易。翁先生编写了近百部剧本,文字功底相当深厚。《春明梦忆》的每篇文章,都值得反复研磨。翁先生的文字洗练、行文流畅,篇篇都是经典。更难得的是,字里行间都是老北京艺术和生活的详细资料,弥足珍贵。

2019.03.31雾凇

《春明梦忆》读后感(八):杨良志:话说当年买“蜜供”

《春明梦忆》蜜供,面块油炸蘸糖,曾为供物,也作零食,老北京很风行的一种食品。一盒蜜供条儿,一块二毛钱,便宜吧——可请您注意,这是1987年的事情。 那年,年近八十的翁偶虹先生从已住了四十余年的东太平街(位于宣武门闹市口东),乔迁至塔院小区的朗秋园(位于德胜门北土城外),冬日里一天到副食店(还没有超市呢)去买点心。那时点心的品种还少,老人家又习惯了这一口,于是就问了一下它的价(或许还未用价签,也可能老人目力不济),请拿出来看一下,心里还嘀咕着:可别太硬了,吃起来硌牙……

“你要吗?”柜台里的售货员同志甩过来冷冰冰的不信任,撇眼翻楞着面前的顾客同志:个子不高,胡子挺长,着一件褪色的蓝布棉袄……卖方慢慢腾腾地并不动手,明显地透露出“你买得起吗”的不屑。

“拿出看,也是一块二!”另一位售货员同志一字一顿地咬出了“一块二”,等着对面的老头子被吓退——要知道,当年这两位售货员同志的月薪,也就够一天买两盒蜜供的吧。

翁偶老何许人也!他览世无及,他阅人无数,他瞬间明白是同志们误会了,把自己当成掏不出钱来只过过嘴瘾眼瘾乱打镲的人了。

“不就是一块二吗;十二块,我也买!”舞台小社会,人间大舞台,翁老一辈子打造舞台,塑造人物,也促成了他几分刚烈,几分豪侠,又颇含些戏剧味的性格。他的答话难免有点赌气,手指却在旧棉袄兜里拈了拈纸票——不算薄,几十上百总算有的(那时候,五元票,十元票,还无百元钞),“啪!”也就随手把那沓票儿撂在货柜玻璃面上。

手捏着蜜供盒回朗秋园,禁不住撩了几眼大院里往来人的衣着——噢,像我这般,还穿着老布棉袄的人不是没有,但总的是年龄偏大了;但凡讲点外场的人,正时兴紧身飒利、面料各样的羽绒服。改革开放初期的那些年,社会上“衣帽取人”“看人下菜碟”的陋习,残风犹劲。

一件小事,在翁先生心里溅起了涟漪,用他自己的话来讲,这是“刺激在老年”。不两天,他棉服脱却,换上了一袭高档光鲜的羽绒服,还存意又到那个副食店去买东西,那就“指一拿一,指二拿二”,效验立现。

说起来,老人家也是有点“耍小孩子脾气”了。遥想八十年前,1939年,他为程砚秋写本子,一出《锁麟囊》编出,唱红大江南北。众人纷纷敬着年轻倜傥的“翁大编剧”自不用说,即手边的银子也是哗哗地流的,哪儿能有而今买蜜供的际遇。程砚秋的戏,一开始是罗瘿公来编,次则金仲荪编——罗、金二位均是诗坛圣手。及至翁先生上阵,把住了程砚秋静穆淡雅(甚至称肃静寂然)的表演风格(梅兰芳的戏,大多是载歌载舞,富丽热烈),《锁麟囊》一炮大获盛赞!程与翁心有灵犀。程说,你就放开了写,你越写得特别,我就越能出新腔。翁知悉他长于什么,喜欢什么。《锁麟囊》中一段西皮原板“耳听得风声断,雨声喧,雷声乱,乐声阑珊……”翁着意出“破句”,程唱时垫衬迭出,竟得奇效。

由《锁麟囊》的这段慢板,让人不由得想起《红灯记》的一阕:“为的是救穷人,救中国,打败鬼子兵。我想到,做事要做这样的事,做人要做这样的人……爹爹挑担有千斤重,铁梅你应该挑上八百斤!”翁老参与了《红灯记》的修改与定稿,这唱词中无疑留下了他夙年养成的节奏与风格。他回忆说江青督催《红灯记》推倒重铸十一次——这数目字当然会有不同的计法,但翁先生的艺术生涯,却有着非同寻常的价值。

话别走远,接着说买蜜供。翁氏弟子张景山很看重先生晚年的这篇散文,他整理《翁偶虹看戏六十年》出版之后,又有《梨园鸿雪录》《菊圃掇英录》等问世,接着挖掘出先生四万字未刊手稿《编剧忆旧》——这弥足珍贵。翁老自家编定的《北京忆旧》(2004年天津百花文艺出版社)曾一本风行;此番张景山在《北京忆旧》十五六万字的基础上,补入了《编剧忆旧》《北京“八大怪”》《鸽趣》等成二十四五万字,名《春明梦忆》结集。“春明”者,北京之旧称也;“梦忆”者,先生极浸润于张岱《陶庵梦忆》之魂境也。本文开头所述买蜜供的故事,即见于《春明梦忆》集首的“代序”——《刺激在老年》,它写于1988年,匆匆不过六年,翁老就去世了。

本文首发于《北京晚报》

《北京晚报》《钩奇探古话脸谱》《梨园鸿雪录》上下《菊圃掇英录》《名伶歌影录》《春明梦忆》读后感(九):赵珩:也曾粉墨涂面,也曾朱墨为文——读翁偶虹《春明梦忆》

翁偶虹先生关于北京风俗掌故的著作《春明梦忆》,不久前由北京出版社出版了。这本书是由张景山先生编辑,增加了翁先生许多关于北京市井文化的未刊文稿而成的。

翁偶虹先生(1908—1994)是著名的戏曲作家和理论家,同时也是一位不可多得的戏曲教育家。有幸得识翁先生是在上个世纪80年代中期,直到他去世,大概前后有十年时间。彼时我在北京燕山出版社工作,先是负责《燕都》杂志,后来又做图书出版,由于工作关系,与先生有过很多接触。又兼我对戏曲的爱好,于是经常向翁先生请教,所以不仅囿于一般工作关系和约稿,同时也对翁先生多了一层认识和了解。

翁先生原名麟声,笔名藕红,后来改为偶虹,是地地道道的北京人。其实翁先生一生的经历很单纯,从少年时代起即与戏曲结下不解之缘,为此忙碌一生,倾情一生。他从听戏、学戏、演戏到写戏、评戏、画戏,因此将居室命名为“六戏斋”,言不为过也,也正是他一生的写照。翁先生也是位平民戏曲家,他以此为职业,不图功名,不附权贵,正如他在《七十自铭》里写道:“也是读书种子,也是江湖伶伦。也曾粉墨涂面,也曾朱墨为文。甘作花蝨于菊圃,不厌蠹鱼于书林。书破万卷,只青一衿;路行万里,未薄层云。宁俯首于花鸟,不折腰于缙绅。步汉卿而无珠帘之影,仪笠翁而无玉堂之心。看破实未破,作几番闲中忙叟;未归反有归,为一代今之古人。”先生以关汉卿和李渔为楷模,比喻也是恰如其分的。

长演不衰《锁麟囊》

翁偶虹一生戏曲作品甚富,独自创作或与他人合作的剧本达百余种之多,在现代戏曲家中堪称首屈一指。1930年,新式科班中华戏曲专科学校成立,他即被聘为兼职教员,1934年正式到校任编剧兼导演,1935年任中华戏曲专科学校戏曲改良委员会主任。1949年起任中国京剧院编剧,直至1974年退休。他的戏曲剧本如《美人鱼》《十二堑》《鸳鸯泪》《凤双飞》等都是为当时尚未出科的戏校学生写的,也为“德、和、金、玉、永”等五科学生的演出实践提供了丰富的资源。同时,他还为程砚秋先生写了《瓮头春》《楚宫秋》和至今长演不衰的《锁麟囊》,为李玉茹写了《同命鸟》,为叶盛兰写了《投笔从戎》等许多新戏。这些戏或为原创,或改编自前人传奇,也有的是来自地方剧种,由此也见翁先生腹笥宽宏,广撷博采的风格。1949年之后,他还创作了《将相和》,并为袁世海写了《李逵探母》《桃花村》,为李少春写了《响马传》等,都是中国京剧院至今演出的保留剧目。1964年,他与阿甲等人合作,创作了现代京剧《红灯记》。直到晚年,他还笔耕不辍,为北京军区战友文工团的叶少兰、许嘉宝写了《美人计》,为温如华写了《白面郎君》等。翁先生的戏曲创作大多是量体裁衣,因人而异,将演员所长发挥到最佳状态,这也是翁偶虹剧作的突出特点。

1937年为程砚秋写的《锁麟囊》是他成就最高的作品,也是他的巅峰之作。关于戏曲创作的风格,翁先生也曾和我谈过不少,他的剧作可谓是俚俗中有典雅,平淡中见起伏,既有情节和戏剧冲突,也有入情入理的世态人文,加之翁先生的文辞功力,更有较强的文学性,这在传奇衰落后的京剧剧本中是难能可贵的。同时,翁先生自幼谙熟舞台,长于表演,能将京剧程式化的东西巧妙地运用于剧作,自然与那些传统口传心授的旧剧迥然不同了。

翁先生一生置身梨园,不但与戏曲文学须臾不离,也与戏曲界有千丝万缕的联系,他对近现代戏曲发展十分了解,且熟知梨园掌故。他所写的戏曲理论言之有据,绝对不是空泛之谈,因此读来丰富好看,更觉言之中的。1986年,先生的《翁偶虹编剧生涯》一书在中国戏剧出版社出版,当时印数只有平装本920册,精装本255册。先生拿到样书后,即亲自题写赠我一册。可能是他年老记忆力已不好,后来竟又重复赠我一册。后来我常对人说,印数如此之少的图书我竟有两部题字本,真可谓是“新善本”了。此书直到2008年纪念他诞辰100周年时才由同心出版社重印,但这第一版的书却已很难找到了。《翁偶虹戏剧论文集》也得先生题赠,一同珍藏至今。

嗜戏如命的戏剧家

其实翁偶虹先生早年是报人出身,谈不上是戏剧文学家,他之所以成为戏剧家,一是嗜戏如命,是一生的爱好和追求;二是当时为了糊口和生计所迫。他中年时得到了金仲荪先生的赏识,延揽为中华戏校的教员,使他能更多地接触到戏曲与戏曲教育,接触到更多演员,也是他成为戏剧家的重要机遇。

先生原居西单新文化街,后来搬到海淀区塔院的朗秋园,80年代开始一直是门庭若市,无论是戏曲界还是其他文化界的晚辈,立雪程门者众矣。尤其是昔时中华戏曲专科学校的历届毕业生,对先生执弟子礼甚恭,以此也可见翁先生在戏曲界的威望。自从他搬到朗秋园后,我去得相对较少,但1988年却在太庙的剧场纪念杨小楼110周年时相遇,在一起拍了几张照片,同时还有朱家溍先生和王金璐先生,这也是我和翁先生最后一次见面,倏忽之间,都是已近三十年的往事了。

我在办《燕都》杂志时,曾用几期版面发表过翁先生的《钟球斋脸谱集》选编,先生还特地为此写过《钩奇探古一梦中》。《钟球斋脸谱集》是翁先生1939年的藏品,“文革”浩劫散佚,后来经翁先生的弟子傅学斌转摹,呈翁先生阅,发现即是旧燕归巢,珠还合浦,于是我才向他约了《钩奇探古一梦中》的文章。钟球为古代乐器的名字,这些谱式大多迥于现在舞台演出的脸谱,不同凡响,故以钟球称之,的确是弥足珍贵的。翁先生对戏曲脸谱有很深的研究,不但了解皮黄的脸谱,对于地方戏曲的脸谱也很了解,他曾多次和我谈起,皮黄的许多脸谱是从地方戏曲演变而来,并且对其演变过程如数家珍。翁先生其实并不擅长绘画,他的许多手绘脸谱大多是在乃弟翁袖天的协助下完成,翁袖天供职于故宫博物院,从事古代绘画的临摹工作,对他的帮助是不小的。翁偶虹先生早年是票友,擅长花脸行当,也曾粉墨登场,甚至曾与许多名家同台演出。他自己勾画的脸谱多与众不同,但是源流皆有出处。晚年,他的学生傅学斌、田有亮都得到他的亲炙。

“货声”里的旧京风情

翁先生自从搬到海淀塔院的朗秋园后,居住环境有了一定的改善,彼时可以说门庭若市,问艺求教者络绎不绝。张景山先生当时是众多学生弟子中较为年轻的一位,有志于北京历史文化和民俗掌故的研究,曾追随翁先生多年,整理出版了翁先生的《翁偶虹看戏六十年》《梨园鸿雪录》《菊圃掇英录》《名伶歌影录》《钩奇探古话脸谱》等散佚作品。《春明梦忆》是他在《北京话旧》基础上再经增补整理的,搜集了翁先生关于昔日北京市井玩物、工艺、戏曲、曲艺、庙会以及岁时节令等内容,都是前辈亲历、亲闻,读来更觉亲切。

翁先生是纯粹的老北京人,生于斯,长于斯,熟悉北京的历史文化,更了解北京的市井风情。他对北京有着深厚感情,在与先生的接触中,无时不感到他这种情感的流露。在《春明梦忆》增补的一些旧作中都是关于旧时北京生活的回忆。这种叙述都是他亲身的经历和见闻,绝对不同于那些反复摘抄的耳食之言,这也正是《春明梦忆》的可贵之处。

翁先生对老北京的一草一木都有着深厚的感情,他熟悉旧时北京百姓生活,尤其对梨园的生活状态和演出形式有着更直观的记忆。我对其中“合作戏”和“春节杂戏”两节有着较深的印象,较之同类的文章,描述更为生动细致。而“货声”又是这本书的精华所在,五行八作的叫卖,经他生动写来,溯本求源,再现了那些已经消逝了的旧时风物。对今天的读者来说,可能已经很遥远,但对今天六十上下的人来说,或多或少还能有些印象。翁先生之所以能将一岁货声描述得如此丰富多彩,毋庸置疑是源于他对生活的悉心观察,这些也都是他创作的源泉。

一个好的作家,应该是一个热爱生活的人。什么是戏?戏如人生,戏是生活的再现与浓缩,于是翁先生有此散文和杂文也就不奇怪了。在《春明梦忆》出版之际,就我所知道的翁先生,拉杂写了一点文字,也算是对翁先生的一点纪念罢。

《钩奇探古话脸谱》《梨园鸿雪录》《名伶歌影录》《菊圃掇英录》本文首发于《光明日报》

《春明梦忆》读后感(十):也曾粉墨涂面,也曾朱墨为文——读翁偶虹《春明梦忆》

翁偶虹先生关于北京风俗掌故的著作《春明梦忆》,不久前由北京出版社出版了。这本书是在十年前出版的《北京话旧》基础上,由张景山先生编辑,增加了翁先生许多关于北京市井文化的未刊文稿而成。

翁偶虹先生(1908—1994)是著名的戏曲作家和理论家,同时也是一位不可多得的戏曲教育家。有幸得识翁先生是在上个世纪80年代中期,直到他去世,大概前后有十年时间。彼时我在北京燕山出版社工作,先是负责《燕都》杂志,后来又做图书出版,由于工作关系,与先生有过很多接触。又兼我对戏曲的爱好,于是经常向翁先生请教,所以不仅囿于一般工作关系和约稿,同时也对翁先生多了一层认识和了解。

翁先生原名麟声,笔名藕红,后来改为偶虹,是地地道道的北京人。其实翁先生一生的经历很单纯,从少年时代起即与戏曲结下不解之缘,为此忙碌一生,倾情一生。他从听戏、学戏、演戏到写戏、评戏、画戏,因此将居室命名为“六戏斋”,言不为过也,也正是他一生的写照。翁先生也是位平民戏曲家,他以此为职业,不图功名,不附权贵,正如他在《七十自铭》里写道:“也是读书种子,也是江湖伶伦。也曾粉墨涂面,也曾朱墨为文。甘作花蝨于菊圃,不厌蠹鱼于书林。书破万卷,只青一衿;路行万里,未薄层云。宁俯首于花鸟,不折腰于缙绅。步汉卿而无珠帘之影,仪笠翁而无玉堂之心。看破实未破,作几番闲中忙叟;未归反有归,为一代今之古人。”先生以关汉卿和李渔为楷模,比喻也是恰如其分的。

长演不衰《锁麟囊》

翁偶虹一生戏曲作品甚富,独自创作或与他人合作的剧本达百余种之多,在现代戏曲家中堪称首屈一指。1930年,新式科班中华戏曲专科学校成立,他即被聘为兼职教员,1934年正式到校任编剧兼导演,1935年任中华戏曲专科学校戏曲改良委员会主任。1949年起任中国京剧院编剧,直至1974年退休。他的戏曲剧本如《美人鱼》《十二堑》《鸳鸯泪》《凤双飞》等都是为当时尚未出科的戏校学生写的,也为“德、和、金、玉、永”等五科学生的演出实践提供了丰富的资源。同时,他还为程砚秋先生写了《瓮头春》《楚宫秋》和至今长演不衰的《锁麟囊》,为李玉茹写了《同命鸟》,为叶盛兰写了《投笔从戎》等许多新戏。这些戏或为原创,或改编自前人传奇,也有的是来自地方剧种,由此也见翁先生腹笥宽宏,广撷博采的风格。1949年之后,他还创作了《将相和》,并为袁世海写了《李逵探母》《桃花村》,为李少春写了《响马传》等,都是中国京剧院至今演出的保留剧目。1964年,他与阿甲等人合作,创作了现代京剧《红灯记》。直到晚年,他还笔耕不辍,为北京军区战友文工团的叶少兰、许嘉宝写了《美人计》,为温如华写了《白面郎君》等。翁先生的戏曲创作大多是量体裁衣,因人而异,将演员所长发挥到最佳状态,这也是翁偶虹剧作的突出特点。

1937年为程砚秋写的《锁麟囊》是他成就最高的作品,也是他的巅峰之作。关于戏曲创作的风格,翁先生也曾和我谈过不少,他的剧作可谓是俚俗中有典雅,平淡中见起伏,既有情节和戏剧冲突,也有入情入理的世态人文,加之翁先生的文辞功力,更有较强的文学性,这在传奇衰落后的京剧剧本中是难能可贵的。同时,翁先生自幼谙熟舞台,长于表演,能将京剧程式化的东西巧妙地运用于剧作,自然与那些传统口传心授的旧剧迥然不同了。

翁先生一生置身梨园,不但与戏曲文学须臾不离,也与戏曲界有千丝万缕的联系,他对近现代戏曲发展十分了解,且熟知梨园掌故。他所写的戏曲理论言之有据,绝对不是空泛之谈,因此读来丰富好看,更觉言之中的。1986年,先生的《翁偶虹编剧生涯》一书在中国戏剧出版社出版,当时印数只有平装本920册,精装本255册。先生拿到样书后,即亲自题写赠我一册。可能是他年老记忆力已不好,后来竟又重复赠我一册。后来我常对人说,印数如此之少的图书我竟有两部题字本,真可谓是“新善本”了。此书直到2008年纪念他诞辰100周年时才由同心出版社重印,但这第一版的书却已很难找到了。《翁偶虹戏剧论文集》也得先生题赠,一同珍藏至今。

嗜戏如命的戏剧家

其实翁偶虹先生早年是报人出身,谈不上是戏剧文学家,他之所以成为戏剧家,一是嗜戏如命,是一生的爱好和追求;二是当时为了糊口和生计所迫。他中年时得到了金仲荪先生的赏识,延揽为中华戏校的教员,使他能更多地接触到戏曲与戏曲教育,接触到更多演员,也是他成为戏剧家的重要机遇。

先生原居西单新文化街,后来搬到海淀区塔院的朗秋园,80年代开始一直是门庭若市,无论是戏曲界还是其他文化界的晚辈,立雪程门者众矣。尤其是昔时中华戏曲专科学校的历届毕业生,对先生执弟子礼甚恭,以此也可见翁先生在戏曲界的威望。自从他搬到朗秋园后,我去得相对较少,但1988年却在太庙的剧场纪念杨小楼110周年时相遇,在一起拍了几张照片,同时还有朱家溍先生和王金璐先生,这也是我和翁先生最后一次见面,倏忽之间,都是已近三十年的往事了。

我在办《燕都》杂志时,曾用几期版面发表过翁先生的《钟球斋脸谱集》选编,先生还特地为此写过《钩奇探古一梦中》。《钟球斋脸谱集》是翁先生1939年的藏品,“文革”浩劫散佚,后来经翁先生的弟子傅学斌转摹,呈翁先生阅,发现即是旧燕归巢,珠还合浦,于是我才向他约了《钩奇探古一梦中》的文章。钟球为古代乐器的名字,这些谱式大多迥于现在舞台演出的脸谱,不同凡响,故以钟球称之,的确是弥足珍贵的。翁先生对戏曲脸谱有很深的研究,不但了解皮黄的脸谱,对于地方戏曲的脸谱也很了解,他曾多次和我谈起,皮黄的许多脸谱是从地方戏曲演变而来,并且对其演变过程如数家珍。翁先生其实并不擅长绘画,他的许多手绘脸谱大多是在乃弟翁袖天的协助下完成,翁袖天供职于故宫博物院,从事古代绘画的临摹工作,对他的帮助是不小的。翁偶虹先生早年是票友,擅长花脸行当,也曾粉墨登场,甚至曾与许多名家同台演出。他自己勾画的脸谱多与众不同,但是源流皆有出处。晚年,他的学生傅学斌、田有亮都得到他的亲炙。

“货声”里的旧京风情

翁先生自从搬到海淀塔院的朗秋园后,居住环境有了一定的改善,彼时可以说门庭若市,问艺求教者络绎不绝。张景山先生当时是众多学生弟子中较为年轻的一位,有志于北京历史文化和民俗掌故的研究,曾追随翁先生多年,整理出版了翁先生的《翁偶虹看戏六十年》《梨园鸿雪录》《菊圃掇英录》《名伶歌影录》《钩奇探古话脸谱》等散佚作品。《春明梦忆》是他在《北京话旧》基础上再经增补整理的,搜集了翁先生关于昔日北京市井玩物、工艺、戏曲、曲艺、庙会以及岁时节令等内容,都是前辈亲历、亲闻,读来更觉亲切。

《梨园鸿雪录》上下翁先生是纯粹的老北京人,生于斯,长于斯,熟悉北京的历史文化,更了解北京的市井风情。他对北京有着深厚感情,在与先生的接触中,无时不感到他这种情感的流露。在《春明梦忆》增补的一些旧作中都是关于旧时北京生活的回忆。这种叙述都是他亲身的经历和见闻,绝对不同于那些反复摘抄的耳食之言,这也正是《春明梦忆》的可贵之处。

翁先生对老北京的一草一木都有着深厚的感情,他熟悉旧时北京百姓生活,尤其对梨园的生活状态和演出形式有着更直观的记忆。我对其中“合作戏”和“春节杂戏”两节有着较深的印象,较之同类的文章,描述更为生动细致。而“货声”又是这本书的精华所在,五行八作的叫卖,经他生动写来,溯本求源,再现了那些已经消逝了的旧时风物。对今天的读者来说,可能已经很遥远,但对今天六十上下的人来说,或多或少还能有些印象。翁先生之所以能将一岁货声描述得如此丰富多彩,毋庸置疑是源于他对生活的悉心观察,这些也都是他创作的源泉。

一个好的作家,应该是一个热爱生活的人。什么是戏?戏如人生,戏是生活的再现与浓缩,于是翁先生有此散文和杂文也就不奇怪了。在《春明梦忆》出版之际,就我所知道的翁先生,拉杂写了一点文字,也算是对翁先生的一点纪念罢。

作者赵珩先生 北京燕山出版社原总编辑

推荐阅读 《一岁货声》

《一岁货声》北京出版社

本文首发于《光明日报》

《光明日报》