《唐诗可以这样读》是一本由欧丽娟著作,浙江人民出版社出版的平装图书,本书定价:52.00,页数:380,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《唐诗可以这样读》读后感(一):寒梅著花未?

中秋读书:欧丽娟老师《唐诗可以这样读》 “君自故乡来,应知故乡事。来日绮窗前,寒梅著花未?”(王维《杂诗》其二) 在写《杂诗》的时候,唐代大诗人王维已在河南孟津住了十几年,阔别故乡山西蒲州已久。但奇怪的是,当他见到“自故乡来”的同乡时,为何只淡淡地问了一句:“来日绮窗前,寒梅著花未?”而这一句平淡如水的话,却又一直萦绕在我的心里,像有鬼似的。 后来陆陆续续读了许多诗评,然而那些精致的话语却更使得这一句诗的真容,淹没在了历史的风尘澒洞中。 直到我听到欧老师的故事: “我的高中语文老师段延春先生,在课堂上告诉我们他的亲身故事。海峡两岸因为历史原因,1949年百万人仓促跨海到台湾来。没想到这一去就是三十年。……渐渐地,隔绝三十年的亲人终于可以在香港会面。 在那个百感交集、千万个问题都急着要冒出来的爆破性的激动时刻,第一个蹦出口的问题,竟然是一个事前根本就一点都不关心、自己也完全没有打算要问的问题。而这个在他无比激动、心绪混乱,因此说不出话来,终于又开始恢复语言能力之后,脱口而出的问题是什么呢?竟然是:家乡现在有没有电?” 诗,不是思想,是凝固的情感。 (欧丽娟:《唐诗可以这样读》,杭州:浙江人民出版社2018年版,第69-70页。磨铁图书魏强兄寄来。)

《唐诗可以这样读》读后感(二):《唐诗可以这样读》中提及的部分书目

《诗镜总论》明 陆时雍

《新唐书》欧阳修、宋祁

《后村诗话》宋 刘克庄

《诗薮》明 胡应麟

《本事诗》唐 孟启

《海录碎事》宋 叶廷珪

《瀛奎律髓》元 方回

《瓯北诗话》清 赵翼

《松窗杂录》唐 李浚

《明皇杂录》唐 郑处诲

《开元天宝遗事》唐 王仁裕

《墉城集仙录》唐 杜光庭

《北里志》唐 孙棨

《西京杂记》东晋 葛洪

《大唐新语》唐 刘素

《围炉诗话》清 吴齐

《沧浪诗话校释》宋 严羽

《容斋随笔》宋 洪迈

《唐国史补·因话录》唐 李肇

《封氏闻见记校注》唐 封演

《广异记》唐 戴孚

《猗觉寮杂记》宋 朱翌

《苕溪渔隐丛话》宋 胡仔

《韵语阳秋》宋 葛立方

《唐音癸签》明 胡震亨

《秋灯琐忆》清 蒋坦

《鹤林玉露》宋 罗大经

《彦周诗话》宋 许顗

《靖康缃素杂记》宋 黄朝英

《唐诗鼓吹评注》金 元好问

《原诗 一瓢诗话 说诗啐语》清 叶燮

《唐诗选脉会通评林》明 周珽(六十卷......六十卷.......六十卷..........)

《元白诗笺证稿》陈寅恪

《美学散步》宗白华

《中国诗史》《杜甫的诗论与诗》

日 吉川幸次郎

《唐诗可以这样读》读后感(三):请这样读唐诗吧

翻看这本书之前,其实从未喜欢过诗歌。并不是对诗歌本身抱有厌恶之情,而是从小跟诗歌的接触就是强制性的背,背,背!因为心中对背诵的逆反,导致从未发现过诗歌的美感和价值所在。而如今,因为工作需要,必须要对我国古代文学,尤其是古代诗歌做一个深入的了解,于是翻开了这本书。

瞬间,被吸引。

第一眼,被目录所吸引。翻书先翻目录,是我阅读的一个习惯。从小接触的讲授唐诗的书并不少,但大多数都是一样的形式:引用一首古诗,接着呈现对这首诗的翻译,其次是对诗人的官方介绍,生硬而古板,最后是对这首诗的表现手法进行简单的说明。这样的唐诗书,家里有几本,但是从来都没有读完过,因为实在是过于枯燥和无聊。 但当我翻开《唐诗可以这样读》的 目录时,看到的章节标题激起了我无限的好奇与惊叹,如《宇宙的视野,孤独永远需要豪迈》《“凝视永恒”的初唐时代精神》《读诗,也读懂了人性》《李白会是个没有教养的人?——谈格调与等级》《美丽与哀愁的共同结晶》……这样的标题给读者带来一种哲思的韵味,又带来一种想要马上阅读的冲动,非常耐人寻味。

第二眼,被书中的语言吸引。 没有哪一本讲唐诗的书籍会有这样优美的语言:“在唐诗的形式锻炼之下,唐代诗人的笔墨也被打磨、淘洗得晶莹剔透,容不下罪恶丑陋的渣滓;在历史的严苛冷峻之下,也过滤、淘汰了欺世盗名的成分,大美、至善、纯真兼容并存,这是最完美的艺术”,那华美的辞藻、深刻的哲理,让人反复揣摩,爱不释手,这样的语言绝对要出现在摘抄本子上,珍藏下来,记在心间。

第三眼,被书中的内容吸引。 这绝不单单是一本讲唐诗的书籍。书中,以唐诗为基础,加入了历史、文学史的内容。例如,在讲到李白的“希圣如有立,绝笔于获麟”时,作者欧丽娟老师适时地加入了对典故“绝笔于获麟”的解释,不仅补充了圣人孔子的故事,加深了知识的广度和厚度,同时还非常形象地说明了李白终其一生的坚持和努力。欧丽娟教授不仅为读者讲述了中国古代文人、圣人的故事,同时还加入了西方文学家、哲学家的故事或观点,如美国诗人弗罗斯特、亚当斯密、法国作家加缪、欧洲哲学家海耶克等等,这样的介绍为我们打开了知识宝库的大门,让我们放眼世界,获得更加广阔的阅读空间。正像欧老师自己所写:“为了挖掘、阐发唐诗中既美丽又深刻的人性内涵,这本书并不走通俗性的、介绍性的方向,像入门导读一样的蜻蜓点水,也不做感性的赏析,停留在对唐诗有多美的一般说明上,而是要带领大家重新理解那些耳熟能详的诗人,以及脍炙人口的名篇,去挖掘原来所没有看到的,澄清积非成是已久的 ,探测一直所不知道的。”

这样一本书,像一杯红酒,不适合快读,更需要慢慢地、细细地品味,需要读进心里,慢慢感受唐诗的韵味以及诗人的人格魅力。请这样读唐诗吧。

《唐诗可以这样读》读后感(四):作者自序:在生生不息的生命之链上古今共鸣

在生生不息的生命之链上古今共鸣

天地逆旅、光阴过客,此乃万物的生活本质,只看时间、空间的久暂短长。唯历经几番播迁,在壅塞泛滥的书柜深处,至今犹然矗立着一本小书,《唐诗三百首》。作为一般古典文学爱好者最常接触的入门书,这本年深日久的《唐诗三百首》却是坊间粗制滥造的消耗品,校对脱误、注解简略,还带有粗暴的画线,加上破损的扉页,总体而言,就是先天来自漫不经心的业者,后天又遇到漫不经心的读者,注定要在世间灰飞烟灭。

但是,我永远记得乍然相遇的当下,翻开扉页后简直光芒万丈,如获至宝。周遭是年节夜晚的爆竹喧阗、笑语盈耳,父执长辈家的门庭内外,同辈的小朋友们都在玩耍嬉闹,我则因为那小小的书架而独留室内,并且从零落的几本书里发现了稀世奇珍,时间霎时定格,于是遗忘了这个世界的热闹与寂静、繁华与荒凉。

当时并不懂什么叫作印制精良、装帧精美,只清楚意识到,在凌乱的画线间、缺角的页面上,分明映现了一个和现实世界截然不同的意境,那些字句虽然看不懂却又迷人至极,宏大、深沉、优雅、精致,和这个白话的世界何其不同!

固然那时还只是入学不数年的孩童,并不知道何谓“文学”,但已经过早地感到真实世界是如此粗糙浅俗,一切都过于直接而有限。只有书本例外,却可惜文字所点燃的光总是在最后一行熄灭,留下莫名的空虚。然而,不断擦亮火柴的小女孩竟在这偶然的不可思议的瞬间,仿佛瞥视到白话世界之外的另一层存在,浓缩的、凝练的、深邃的、华丽的,一种无以名状的无限。甚且合上书本之后并没有消失,继续安顿在心里。

即使后来在成长过程中慢慢读了一些书,于文字里寻求救赎,也明白文学为许多苦闷的心灵提供了一条出路,却又隐隐觉得白话文学之为文学,同样停留在这个世界里,或许多一点美的意象,多一点善的感悟,也多一点真的揭露,仍然是对“这个世界”的咀嚼复制,不是质性的蜕变,一旦所处理的是虚荒谬失的现代乱象,更是不堪入目。可唐诗明白示现:真空并不需要用叛逆的、感官的方式来填补,那只是以其人之道还治彼身,同样落入粗糙庸俗之流,即使包装了艺术。

我们需要美,但更需要正派大气的美;需要艺术,却更需要坚定向上的艺术,这都非建立在求真存善的基础上而不可得。在唐诗的形式锻炼之下,唐代诗人的笔墨也被打磨、淘洗得晶莹剔透,容不下罪恶丑陋的渣滓;在历史的严苛冷峻之下,也过滤、淘汰了欺世盗名的成分,大美、至善、纯真兼容并存,这是最完美的艺术。只要一卷在手,便可以升华,抵抗现实的庸俗粗糙,填补存在的空虚荒寂,甚至碰触到永恒,于是可以真正地呼吸,不再感到窒息。

多年以后,才能明白这就是唐诗不朽的力量,而那力量本身则早已根深蒂固于童稚的心灵,逐渐酝酿成了志业,并且在志业的发展中逐渐意识到,自己想要的并不只是“感动”,尤其不是兴之所至、有感而发,用花团锦簇的感性直觉所渲染出来的感动。在诗的美感中其实存在着无比幽深的未知,这些诗在讲什么?那几首果真此意?如许篇章是否只有这个解释?一旦认真追问,便疑惑陡增,明明字里行间的心魂震荡着,我却只能依稀触摸到几分脉动,无法还原。

幸而随着知识学问的增加与进步,以及人生体验的扩展与深化,蓦然回首,在灯火阑珊中终于多了几分洞明,再度确认唐诗是多么优美而深刻的世界。那不是过去的遗迹,而是现代的预演,因为活着总面临着永恒的课题,生老病死,追求与幻灭,企慕与绝望,尤其是爱与缺憾,我们就在生生不息的生命之链上古今共鸣,秘音交响。

只可惜,一般的爱好者往往只获得浪漫的赏析,以致不乏美丽的误会;那深刻的部分则留在学术的象牙塔里,很少成为推动社会知识进展的动力。文化长江断裂,古典长城崩散,而力图复兴者所捡拾的,会不会只是七宝楼台所拆碎的片段,每一个碎片都光彩闪烁,拼凑起来却面目全非,甚至在折射的时候掺杂了飞舞的尘埃,遮蔽了原貌?

但是,又有什么关系呢?“古木无人径,深山何处钟”,如果一本简陋的《唐诗三百首》可以启迪一个小女孩的心灵,空谷传响,给予堂正崇高的追寻方向,那么,应该也可以相信,总有几颗种子借机发现了阳光从何处照耀过来,进而追踪溯源,探寻光源之所在。那是真正的希望。

《唐诗可以这样读》这本书是“唐诗新思路”的首部曲。很感谢台大图书馆数字学习网工作团队灵心巧思,于2013年年底初次制作在线课程时构想出这个题称,精要传达了内容的走向,于是这次便援用进来成为系列名。后续若还有机缘,尚有其他的唐诗主题可以继续开展,但何妨随运任化,行于所当行、止于所不得不止。唐诗永远存在,不废江河万古流,自有渔人溯溪而上,揭探桃花源的奥秘,又何须担忧乏人问津?

是为序。

2017年5月6日 欧丽娟于台北

http://product.dangdang.com/25309987.html 当当限量独家签名本购买链接,售完为止。

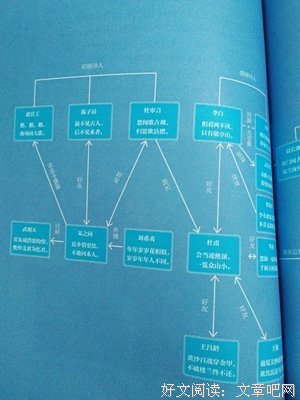

近日,台大“女神”欧丽娟教授的新作《唐诗可以这样读》上市了,她从整个唐代,包括初唐、盛唐、中唐、晚唐的诗人中,选出六大诗人,以他们的代表作为主,援引220余首诗词相互参照,力求厘清传统文学史中对部分名作的误读与偏见,还原诗歌的真正含义。

提起欧丽娟必谈她的《红楼梦》公开课,课堂上的她逻辑严密,充满激情,吸引了大江南北无尽的文学爱好者,去年“大观红楼”系列的简体版被引进后,一时等待了数年的读者们争相传阅,盛况空前,在大陆文学界掀起阵阵波涛。

与《大观红楼》类似,《唐诗可以这样读》前身也是台大的一个在线课程,但这不代表它只是简单的视频转文字。唐诗的宏大辽阔、辉煌灿烂往往使人却步,而重新阐释更是难上加难,不过不要忘记,欧丽娟老师在研究红楼之前的领域正是唐诗。

欧丽娟,台湾大学中国文学系教授为了挖掘唐诗的美丽与深刻,本书并不走通俗性、介绍性的方向,而是要去发现那些被忽视掉的,或是澄清那些积非已久的东西。

唐诗的美,折射着帝国的辉煌与盛衰的沧桑。我们今天能看到的唐诗有近五万首,他们由不同阶级不同诗人而作,世间俱以作诗为荣,这与唐朝的繁华稳定是息息相关的,反过来说朝代的兴衰也体现在诗歌上了。

从初唐到晚唐,诗歌风格的变化是比较明显的,但总体来说唐诗依然是盛大丰美的,后来的宋诗就显得平实了,以致后世再也没有出现像唐诗那样的饱满意境,因此唐诗被称作中国诗歌的高峰,无与伦比。

那么如今身处在“一马平川”的我们又该如何解码唐诗呢?

欧丽娟在“红楼梦公开课”上就说我们常常被自己、被这个时代的某些成见所预先决定。

我们无法正确的理解古人,是因为我们的历史知识不够,文化知识不够,对人的知识和古人不同,对自己的价值观太过自信。

对《红楼梦》的误解在于我们只是投射自己这个时代的价值观,而对于唐诗,我们则把古人当作投射对象,从来不顾这到底是不是人物反应的价值观。

当然也不必妄自菲薄,毕竟我们与古人的距离是真的存在,欧丽娟自己也坦言,她在努力的摒弃成见。

我们要做的就是:尊重历史、设身处地。

唐诗是不朽的,以往我们对唐诗有过许多美丽的误会,但现在幸有欧丽娟老师带领我们追踪溯源,探寻那光源所在,也许未来还会有人溯溪而上,发现更多唐诗的奥秘。

题外话,在阅读本书时,最大的乐趣是

它几乎改写或颠覆了主流诠释,这个颠覆是有凭有据的,是在文字训诂或者是在当代的背景下建立出来的。初唐诗人陈子昂作为扫除六朝浮华诗风的大功臣,明朝胡应麟就称赞他“尽削浮靡,一振古雅”,但他真的完全反对六朝,以复古为目标吗?

“自然派”诗人王维归乡时问的第一句为什么是“寒梅著花未”?

天时地利人和的李白,进宫后为明皇和贵妃书写的《清平调词三首》备受赞颂,但他究竟有没有讽刺的意涵在里面?

李白悲天悯人的杜甫又是怎样看待他的妻子,为什么在《月夜》中竟用了宫体诗的写法?

香雾云鬟湿,清辉玉臂寒白居易《琵琶行》中琵琶女的人物内涵与白居易的性格特质又有怎样的联系?琵琶女是否反映了封建社会中被侮辱被损害的乐伎、艺人的悲惨命运?

大珠小珠落玉盘对李商隐《锦瑟》的解读是否有许多谬误?

这些问题都将在《唐诗可以这样读》中一 一 探 寻。