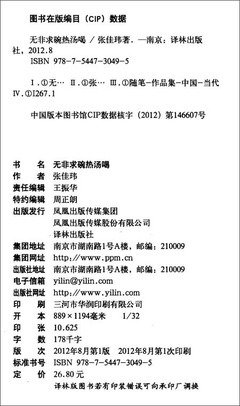

《无非求碗热汤喝》是一本由张佳玮著作,译林出版社出版的平装图书,本书定价:26.80元,页数:329,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

其实,我们忙碌奔波,很多时候就是为了一碗热汤,在你最失意彷徨的时候,其实不会去想什么大鱼大肉,心里最吸引你的往往是老家那一碗飘着热气的热汤面。

《无非求碗热汤喝》读后感(二):很一般吧

和期待的相比觉得有点小失望。从文风上来说果然还是比较心水女人写的文,或者年纪再大一点的人写的这类型的散文。

《无非求碗热汤喝》读后感(三):没有细读

《无非求碗热汤喝》是一系列与食相关的随笔,从家常食话,到零食小点;从应景吃食,到各地风物,从文化掌故,到童话臆想……引经据典,深入浅出。没有细读 凡是名字和作者都很吸引我,对于美食有关的散文无法拒绝啊!

《无非求碗热汤喝》读后感(四):真想把张公子的书买齐了

都买齐了,我先看,看完开开心心的。

等孩子认字了,就念给他(她)听。

《无非求碗热汤喝》读后感(五):看得很无奈

文笔一般吧 作者词汇可能比较匮乏啊 我就看了没几篇呢 几乎每篇里都有氤氲这个词 你是有多喜欢说氤氲啊 看得很反感 只要是形容汤汤水水冒热气的东西 就次二字 无奈 要形容一样东西就这么乏力?不信的读者可以去看看啊 前面几篇 几乎篇篇有

《无非求碗热汤喝》读后感(六):未能免俗的一本书,作者功力还是差一点

作者自己的感受力还差一点,总是引用别人的话来表达自己的意思。老是“唐鲁孙说”“唐鲁孙说”的,为啥不能直接看唐鲁孙的书好了。这就去找找唐鲁孙的书看。。。

期待作者有了更深的积淀以及更多的体会之后的作品。可能这种写吃的书,还是需要深厚的文化底蕴吧。

《无非求碗热汤喝》读后感(七):写的不是“汤”,而是“热”

花了一周时间读完的。

原以为是一本讲“食物”的书,看到一半发现是讲“感觉”的书。

读梁实秋的“雅舍谈吃”后有照着里面的描述做一两道菜的冲动。读完“热汤”之后的感觉是“吃货”也是分层次的啊。

张先生看起来对下里巴人的文学作品很是欣赏,而且涉猎甚广,古今中外总有些可以拈来之词。佩服!

在知乎上关注了张公子很久,慕名买了他的书来看,这是第一本。

刚开始看确实很难看进去,大概是不习惯这种大量用短句的文章。看到中间的时候觉得浑身都深陷其中,无时无刻不在想着书中所描绘的种种吃食。到书的最后的时候,实在看不下去了,蛋炒饭出现了不止一次,重庆小面,火锅等等都一次次的重复描写。

另外,确实有吊书袋的感觉。

不过,看完这本书对吃的东西都有了新的体会。

整体来说,四星,不能更多了,当然也不能更少。

《无非求碗热汤喝》读后感(九):吃是一门学问

最近开启啃书模式~

无意间看到这个书名

感觉蛮有意思

打开一看,还挺有缘,作者是无锡的,里面有好多无锡美食

作为山东人,待在无锡6年

不过从一点甜都不能吃到现在能吃俩小笼包 还是有很大的进步的

无锡的油豆腐,真的是太甜 太甜了

油面筋、肉粽子、咸泡饭、咸肉

真的是接受无能啊~

作者通读中外名著,这么多接地气的美食,都能从小说中找到共鸣~

还能说什么呢?

《无非求碗热汤喝》读后感(十):名字比内容好

看这本书的感觉和看《代表作与被代表作》的感觉一样,许多重复的桥段和引用,使得很多文章读起来都有相似的感觉;掉书袋的部分太多,实际经验又有些少,在谈及自己不是很熟悉的外乡食物时,有些许的不确定和想当然。

比起殳俏的《吃吃的笑》《贪食记》的精灵鬼马,见多识广,这本书有点卖弄又有点露怯。

不过书的设计很好,纸张,封面,大小,很适合放在包里,随时拿出来阅读。

另外吐槽下:作者很爱用氤氲这个词,尤其是书的前三分之一,差不多篇篇都会出现这个词。在中国汉字听写大会中,考氤氲这个词时,主持人的解释是:女孩子非常喜欢用的词。