《黑石之墓》是一本由[英] 克莱儿·麦克福尔著作,九州出版社出版的平装图书,本书定价:36.00元,页数:288,文章吧小编精心整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《黑石之墓》读后感(一):读这部小说,你需要一直保持清醒

——程海宏

如果你觉得,这是一部青春爱情小说,那么,你错了,你只读到了小说的开头。

如果你觉得,这是一部恐怖神怪小说,那么,你又错了,你只读到了小说的中间。

没有读到最后,你绝对猜不出它的真实结局。

故事一开始,便被一种压抑又局促的气氛所笼罩着。沉默的只剩下主人公的心理活动,夹杂着有节奏的敲击声——接待员手指敲击键盘的嗒嗒声、守卫脚步的哒哒声、医生的雕刻银钢笔敲打桌面的声音... 一场没有硝烟的战争即将开始。主人公希瑟与彼得森医生看似稀疏又漫不经心,与希瑟复杂的心理活动形成鲜明的反差“现在,他勾起了我的兴趣。这一点我想藏都藏不住。第二回合他赢了。”

透过两人的对话,作者把故事发生场景交代了出来——一所精神病院。“右手:露着红肉,畸形,有的指甲没了,有的是扭曲的。与其说这是人手,倒不如说是个爪子。”这样略带恐怖的描写与这一场景完全契合,让人更加好奇接下来的故事发展。

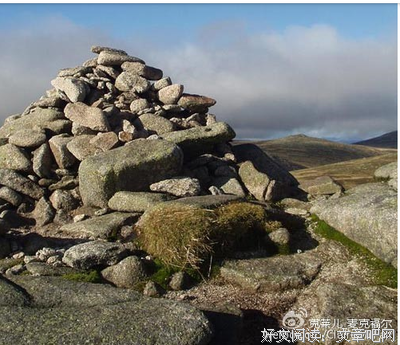

作者巧妙的把章节设定为“现在”和“曾经”,并错落展现,让读者清晰了解故事脉络。“曾经”的场景设定在一个欢快的郊外,一个叫“黑石冢”的地方。这是一次欢乐的旅行,五个快乐的年轻人——希瑟、道奇、艾玛、达伦和马丁聚在一起为了庆祝生日,一路欢歌。从作者的对五人旅途中的描写透露出每个人不同的个性,希瑟是温柔细心的,道奇是乐观正义的,艾玛是虚荣自私的,达伦是莽撞自大的,马丁是内向害羞的。

此刻,意想不到的是,神秘的胸针再次出现。下一个消失的会是谁?希瑟?艾玛?还是道奇?在营地稍加修整后,艾玛与希瑟在拾柴路上再次遇到神秘袭击,这一次的目标是艾玛。此前艾玛一直口中碎碎念的“我告诉过你,我们走不出这里。”真的应验了。“漆黑的一团”、“它在冲我们哀号”、“它没有眼睛”这些抽象的描写加上艾玛“那张惊恐的脸在黑暗中显现出来。面色惨白如纸。”,作者完完全全营造出一种渐进式的紧张气氛,恐怖到让人窒息的地步...至此,幸存者只剩下了希瑟和道奇二人。

按照通常的逻辑,下一个又会是道奇还是希瑟呢?最后只会剩下一位。但作者偏偏没有这样安排。故事更加紧凑的发展着,在最后的一次幽灵袭击中,希瑟点燃了大火,用神秘的胸针引开了恶魔,但她也因此受了重伤,同伴道奇,与他相依为命的道奇在后面也交代了处于昏迷状态一年。在这一年间,希瑟住进了令人压抑的精神病院,直到苏醒后的道奇出庭为希瑟辩护,她才恢复了自由。读到小说最后,两人在同伴的墓地前再次重逢,最后的对话,交代出了故事的真正结局,相信这是绝大多数读者都猜不到的结局。

反过来再看故事的开始部分,五人旅行的最初,希瑟曾说过,当初是计划的三人庆祝,结果最后变成了五人“本来只有我们三个人去露营,可对于我要和两个男孩子一同外出这件事,我的父母可不大情愿。正是道奇提出邀请艾玛和达伦一起去”。这样的安排是作者故意为之,为离奇的结局埋下了一大伏笔。

《黑石之墓》读后感(二):《黑石之墓》:真相都是出于一己之需炮制出来的

《黑石之墓》:真相都是出于一己之需炮制出来的

接受美学认为,文学范畴里的一件作品,在读者没有阅读之前,只是半完成品,而只有到了读者手里,才能呈现一部作品的全部价值。

也就是说,一件作品,到了读者那里,会引发读者“自我代入”,参与到作品里角色的心路历程,从而由作者与读者一起完成了作品的所有内涵与意蕴。

一部作品能够让读者感同身受,产生共鸣,这是写出这部作品的作家的伟大之处,也是一位作家孜孜以求的毕生梦想。

但关键的问题是,作家描写的作品是真实的吗?作家营造的一个美仑美奂的精神空间,是否是对现实的真实映射与镜像式反衬?(恐怕不是,一个写出精神高尚作品的作家,在个人私生活上却可能污点重重,比如大家都知道的卢梭连自己的孩子都不肯抚养。)

《黑石之墓》这部小说绝妙地站到了文学的制高点上,通过它的文本内部的矛盾、冲突、悖论,将文学那一套煽情术的虚伪与虚妄揭露得体无完肤。

这部作品的伟大之处,也正在这里。

这名叙述者,就是小说里的一个十六岁多一点的少女希瑟。由她用“第一人称”完成了小说百分之九十八的文本叙述。这样年龄的少女,孱弱、敏感而又带着天生的羞羞答答,我们会不知不觉地被她的叙述带入到她的立场中去,从而坚定地站在她的那一边,去相信她的内心的波澜,她的对世界的感受,她的对别人的观感。

所以,《黑石之墓》在这里戏讽了一下《哈里波特》这类鼎鼎大名的魔幻作品,意思是说,你们乐此不疲去拜倒在哈里波特这样的小屁孩的魔杖之下,我小说里描写的那些出没在荒无人烟海边的听从于神秘魔力胸针(可对应于“魔戒”这样的灵物)的怪物,你们还有什么理由不相信?

文学想象,会让我们丧失唯物主义还是唯心主义的分野,我们沉迷在想象中,而不再过问是非。当小说里的少女希瑟面对神经病科医生的时候,那个医生竟然大煞风景地问她:你相信鬼魂吗?其实这个医生是一个完全正常的像你、我、他一样的人,但是,在我们经常性地被《哈里波特》这类魔幻作品给搞得七荤八素了,我们竟然觉得这个神经病医生令人生厌,竟然如此不知情趣,败人兴味。我们坚定不移地站到了少女希瑟这一边,相信她的荒诞不经的叙述。

至此,我们可以把《黑石之墓》看成是作者的一个实验,一个行为艺术,她制造了一个完全是废物的百分之九十八的文本,因为这个文本,完全是谎言与虚假叙事,彻底偏离事实与真相,但是读者却被虚假的文本给吸引了进去,看的津津有味,然后,在最后一章中,作者残酷无情地交待出真相,告诉读者你陷了进去的文本,完全是一个假象。作者轻松愉快地把读者玩弄了一把,看着读者陷在虚假文本中出不来的纠结状,女作家一家会露出胜利的微笑。

可以说,《黑石之墓》的整个文本,由作者与读者共同参与得到了完成。女作家的最深刻之处,就是她深谙读者有一个根深蒂固的坏习惯,当然另一种情况下,这是一种“好传统”,这就是“喜欢自我代人”。女作家狠狠地戏讽了读者的这种“代入习惯”,正是这个对读者心理习惯的把握,才使她玩弄读者于股掌成为可能。女作者始终在小说的圈外,神定气闲地看着圈里被裹胁在小说虚假文本里的读者,流露出的还是一种智慧的笑,一种狡黠的笑。

小说深刻地提示我们,文学作品里的“我”是不值得信赖的。回过头来看,小说作者在“我”的叙述语态上,努力去讨好读者,尽力把女孩的心态塑造得可爱、娇怜而善良,比如小说里多次描写到“我”即瑟希的容易脸红(这也是《五十度灰》里的女主人公最喜欢表现的美丽的表情),经常性地为情感而心跳,还有那种楚楚可怜的羞涩情态,几乎是一个不谙世事的小天使,尤其是她对大她几岁的另一对情侣艾玛与达伦大加贬损,如达伦,在小说里竭力描写他的愚蠢(男人最怕的就是愚蠢),而艾玛则着意描写她的懒惰、自私、毫无善良情怀(女人最讨厌的就是这种矫情类型的),但是这两个人是不是真的是这样?小说结尾部分的百分之二的真实描写中,我们却看到达伦一点不蠢,他很精准地识破了“我”与同谋道奇的阴谋,大胆地进行了干预,可见,在真实的情境下,达伦与艾玛完全是另一种精神气质。而“我”在对付医生的段落,我们同样站在“我”的这一边,精神病院医生也凭借了我们妖魔化这些医生而得到的印象,认为这些医生完全是一帮用橡皮绳捆住病人、用电击棒击打病人、用不知其名的药物注入病人体内的恶魔,从而在小说里描写“我”应对医生对真相的追问时,读者始终站在女孩“我”这一边,并以女孩成功地战胜医生而感到一种被文本传染过来的快意。

《黑石之墓》读后感(三):投与善则善,投与恶则恶

对于人性的善与恶,自古以来争论不休也未有定论。同为儒家的孟子和荀子,一个言性善,一个却言性恶;同为一个作者,《摆渡人》扬性善,而《黑石之墓》揭性恶。

“黑石之墓”原本只是一个惊悚的古老传说,却因为一群年轻人的探险之旅,更像是带着读者进入了一个偌大的迷宫。很多人说读完这部作品觉得非常有代入感,我也感同身受。它的代入感不仅仅在于故事情节的跌宕起伏、扣人心弦,更在于你对它的认识和理解决定了你阅读它的感受。

从某个角度说,大部分人会觉得直到作品的最后,才突然来了一个三百六十度大反转,原本令人同情的希瑟、令人敬佩的道奇反转之下变得无比丑陋、令人痛恨。这些人会觉得反转之前的故事充满诡异,希瑟和他的朋友们的经历充满了神奇色彩却又那么真实,他们深信尽管人们都将希瑟视为经受刺激后的精神病患者,但她说的一切一定是真实的,因为在这些读者的心中,光明的面积远远大于阴影面积,他们更愿意相信人性的光明而不愿意去面对黑暗的那面。

但相信也会有一些理性的读者,从一开始就不相信什么鬼怪之说,自然从一开始对希瑟的陈述抱有怀疑,随着情节的深入,他们一步步抽丝剥茧,与希瑟的主治医生一样试图探寻背后的层层玄机。这些人大多很理性,如医生一般,更容易去看到人性中那黑暗的一面。

我觉得读这部书让我想起当年的盗梦空间,整个剧情更像是一个很大的迷宫,其中的每条岔路如蜘网般交错迷离,似乎很清晰有似乎很迷离,结局貌似肯定却又充满疑惑。对于故事、对于结局每个人都可以有自己不同的理解。就如人们对任性善恶的理解,没有性本善,也非性本恶,善恶乃与生俱在,投与善则善,投与恶则恶。

《黑石之墓》读后感(四):海边的黑魔法

情节让人激动上瘾到根本无法把书放下。整本书都是悬念,吸引着你一直看下去。

只是一个简单的情节设置,作者却可以创造出一个真正能够抓住读者注意力的谜局。历史故事中的传说,黑暗祭祀、黑魔法……这些使这个故事蒙上了一层黑暗与复仇的色彩,令人不禁被其深深吸引。“现在”和“曾经”的设置,使得小说更加迷雾重重,直至故事接近尾声,我仍未能解开谜团,这一点确实令我感到震惊!总而言之,这是一个激动人心、令人兴奋的小说,让人上瘾!

情节在“现在”与“曾经”之中,错落展现,让读者清晰了解故事脉络,人物塑造性格鲜明,让人一步步陷入精心编织的谜局之中,时刻神经紧绷着,期待又紧张的猜测,接下来究竟会发生什么!越是么讨厌彼得森医生,就越想知道,在露营的时候到底发生了什么。希瑟同意和道奇还有他的朋友们一同出去野营,是因为她很想和这个男孩走得更近一些。但海滩悬崖边发现的神秘黑石之墓,打乱了他们的旅行计划。希瑟确信他们已经唤醒恶毒的灵魂。未知之物隐藏在漆黑的暗夜之中,仿佛正在酝酿致命的复仇。一年后,希瑟很庆幸自己能从黑石之墓的诅咒中侥幸逃脱, 但她仍然在等待道奇从昏迷中醒来。如果他无法醒来,她该如何证明自己的理智与清白?

我很喜欢她们在露营时候,相互之间的小暧昧。十七八岁的年纪,懵懂的爱情,和自己暗恋的人一起去露营,游玩,真是充满小幸福。作者克莱儿就新作采访时,她坦诚“故事的灵感来源于我的一段真实的旅程,露营之旅。”我觉得这才是,那些小细节能写的那么动人的原因,你似乎闻到了海水味,以及听到,偷看道奇的希瑟的心跳声。

为了不剧透,对于小说最华彩、也是最另类的收尾之处,在此就不做纰漏,绝对的彩蛋。作者自己也说:“故事的结尾,我也同意,因为它确实令人觉得震惊。对于我来说,这个结局才是整部作品的精髓。本书确实值得一看。

《黑石之墓》读后感(五):魔鬼的笑靥

《黑石之墓》情节本身没有多大吸引力,但放在克莱尔·麦克福尔笔下,却是一个精彩的故事,虽称不上惊天动地,跌宕起伏,动人心魄,我仍旧惊叹于作者的巧夺天工,像把人罩在迷雾里,再给出一星亮光,使人不知不觉便追寻下去。

故事以彼德森医生询问犯罪嫌疑人——本故事的主人公希瑟——事发经过为主线展开,在现在时与过去时之间自由转换。

希瑟充满极度恐惧的回忆:关于古老的历史传说,关于黑暗祭祀,关于黑魔法,以及她相继消失的朋友马丁、达伦还有艾玛,和心上人道奇受伤,都让人深深同情这个无辜的女孩儿。

如此真切的流露,使读者确信,这就是真相!等昏迷中的道奇醒来,一定能帮她洗脱罪名,一切都会水落石出。

昏迷一年的道奇醒来了,听证会如期而至,我们无辜的善良女孩也被释放了。

啊,这真是一个美满的结局!

他们脸上看似善良而无辜的微笑,是魔鬼嘴角浮出的笑靥。

《黑石之墓》读后感(六):读后感

本人看书喜欢先看书名,以此来推断书中会是个怎么的故事,虽然大多数时候这种推断并不准确。看此书之前没看过任何相关介绍,也没看过作者的其他书,可以说是完全不知道这会是一个怎么的故事。

一开始的汽车之行有些无聊,书中的人物烦躁不安,看书的人也有些倦怠,但是看到后来却是不知觉逐渐被吸引,作者写作的角度很有意思,以主角希瑟和医生两人的角度去描述同一件事,两人看到的事实完全相反,那么真像究竟是什么,作者成功的挑起了我们的好奇心,作者在对希瑟的心理描写中,有些将我们向希瑟的角度引导,对一个十几岁的女孩害怕、恐惧同时又不断挣扎的心理写的十分到位,让人忍不住去相信她。但是越到后面却越是让人忍不住怀疑,究竟是医生的看法对(医生觉得希瑟撒谎而且有精神病),还是希瑟所说的就是事实,伴随着同伴不断的失踪,未知的敌人还未被发现,恐怖的气氛笼罩着每个人,未知才是最可怕的,黑影(恶魔)的出现给了一个合理的解释。看到此处,让人觉得意犹未尽又有些怀疑,魔鬼是真的存在吗,这就是事实?尘埃落地,希瑟被释放,一切完结,然而墓地里希瑟和道奇的对话却让人不寒而栗。魔鬼存于人心。

这本书让人在人性和未知中徘徊。相信人性的黑暗还是将一切归于未知,这或许就是这本书的引人之处。

《黑石之墓》读后感(七):神秘的石头

之前看过《黑石之墓》作者写的《摆渡人》这本作品,克莱儿·麦克福尔的作品我觉得首先看故事,看完故事以后来回味会觉得富含深刻的道理,所以他的书起码需要看两遍以上,第一遍可以什么都不想的跟着作者的情节走,看的是作者为你讲的精彩故事,第二遍再看的时候就可以边看边思考作者埋下的“宝藏”,是借代还是暗喻,是排比还是拟人!相信我,看过这本书以后你一定会感到脑洞大开,作者为我们讲了一个好故事!也只有经历过石破天惊方可知道平凡安静的生活多么珍贵!

这本书的亮点在于运用了时下很实用的穿越手法尽情描述,现实与过去并驾齐驱,两个是空进行对比切换,火花四溅,增加了紧张感和神秘感!这对作者是一个很大的考验,但是却会留给读者更大的想象空间。

《黑石之墓》留给我的疑点太多太多,有很多细节作者都是点到即止,这给我们留下了足够的想像空间,我觉得是恰到好处的,它是一本难得的好书!推荐大家!虽然真想无法得知,但是精神用在。

注:如有转载或取用需经授权后方可,请豆邮联系笔者一期一会、或发邮件至243412014@qq.com

《黑石之墓》读后感(八):【雨枫试读】孤立无援的好奇心,是逼近真相的绊脚石

感谢克莱尔·麦克福尔说,没有什么比面对一无所知更可怕的事情了。我想说,比一无所知更可怕的是我们不断臆想的好奇心。在我们还没有看见事物的整体之前,对于任何一点关于它的描述,都会引起我们无边无际的好奇心。而这好奇心会驱使着我们一步步的毕竟事物的本来面目和真相。你很清楚它就在那里,只不过在探索的过程中,揭开面纱的过程正是我们用眼前真实来推翻曾经幻想的痛苦过程。在这一过程中,我们用事实打败的正是自己的探索信心,是自己用知识体系搭建出来的,脆弱的判断。当这判断在现实面前破败的一塌糊涂之后,我们对自己的否定和怀疑所铸成的挫败感,渐渐会转变成我们越来越不自信的起因。而当不自信演变成为遇到事情的第一反应后,本应存在的好奇心也会渐渐失去优先调动和充分展现,取而代之的也就只剩下被动接受和漠不关心了。

所以说,一无所知不可怕,可怕的是仅仅知道一点点之后,便利用好奇心和想当然来臆断全部,待真相公布之后,大相径庭的幻想与现实,对剥夺我们探索未知的积极性。这才是最可怕的!

孤立无援的好奇心,是逼近真相的绊脚石。

好奇心是世界进步的基础,无论是我们在刚刚降生后的嗷嗷待哺或蹒跚学步,在学生时代的求知若渴,在工作阶段的吸纳创新,在老年阶段的孜孜不倦活到老学到老,都是在探索求知的好奇引导下,渐渐的了解、认识、融入这个世界。可是,好奇心在吸纳知识的征程上,仅扮演了启动钥匙的角色,真正的推动力量,还是要凭借一如既往的坚持和锲而不舍的探究。

本书的最后一章,可以称之为神来之笔,之前所有营造的恐怖和紧张,在这一章得到了彻底的颠覆,读者的好奇心与之前的种种设想,在最后时刻被另一中恐怖所替代,并在读者的心中扎根与膨胀。之前所搭建的迷宫与其相比简直捉襟见肘,在倒塌的迷宫废墟之后,是笼罩在浓雾之中,更加庞大且深不可测的恐怖宫殿,这宫殿所装盛着的便是暗黑中色的人心。唯有推翻这一座座的迷幻宫殿,才能真实的触及到人性的黑暗。

好奇是指引探究前行的明灯,探究是推动好奇前行的动力。

最后,感谢雨枫书馆和须叔送来的这本《黑石之墓》,尽管克莱尔·麦克福尔的另一部大名鼎鼎的《摆渡人》还静静的躺在书柜上没有动过,但看完这本不忍放下的书,对于作者在营造氛围和把控读者心境的能力,深深的赞叹与折服。

致谢《黑石之墓》的折磨,期待《摆渡人》的惊艳。

《黑石之墓》读后感(九):谁是谁?

一天看完有些匆忙。认为作者将曾经与现在穿插写着实有些混乱,对“现在”部分中主人公与医生的谈话并无兴趣,于是匆匆翻过。然而我想每个人看到结局,都想倒回来将“现在”部分仔细看一下吧。

对曾经的回忆中,情节虽不切实际,但主人公的描述很难让人不信以为真,或许不少人像我一样,认为这是一本带有科幻色彩的小说。人设崩塌,结局出人意料,这是最大的感受。

开始说到主人公与医生的谈话,不得不说在看到结局之前,我对医生充满了厌恶,因为他总是主观臆断希瑟的病情;对希瑟与道奇,倒是充满了同情,甚至有一丝敬佩。然而人设崩塌就在此,全书最清醒的应该就是医生了,他能从与希瑟的对话中找到漏洞,还原真相;而希瑟和道奇则是最终的幕后黑手。

这样的一件惊天案件,真的就能通过一个故事糊弄过去了?道奇昏迷了十二个月,希瑟就一定能力道刚好地将他打晕?从希瑟对艾玛的态度看来,也并不像作者所说的多年闺蜜。实在太荒诞,对于这些种种并不能想明白。

《黑石之墓》读后感(十):小说的精髓——结局

在看到道奇说“我们说好要这么讲的”之前一直认为这是一篇略有些庸俗的悬疑小说 甚至对于作者对邪恶的幽灵的刻画和它被消灭的简单感到失望 但是结局却是一个不曾预料的拐点 正如作者说的 那是精髓

Where darkness grows?

答案是在每一个内心闪现过黑暗邪恶念头的人的心中 就像希瑟 她所描述的能呼风唤雨 把人吸走然后凭空消失的 让它被收精神的摧残的怪物竟然来源于自己一直向外界隐藏的精神深处 也像背面的话“我们全都怕黑 没有什么比面对一无所知更可怕的事情了”但是对于最可怕的事情 你真的无能为力 一无所知么?

重要的胸针——作恶者必深受其害

这个胸针的谜团也在结局的时候给了我一种豁然开朗的感觉 胸针上的图案 被火包围的邪神早就暗示了被火烧的人才是邪恶的渊源 本以为胸针在希瑟听到艾玛尖叫时被在涨潮线外找到 飘回道奇的睡袋是为了渲染这紧张气氛 事实上是胸针皈依主体的表现啊

彼得森医生——看清真相的人

之后学会了一种特别精妙的写作手法 感觉收获还很多的