《悉达多》是一本由[德]赫尔曼·黑塞著作,天津人民出版社出版的精装图书,本书定价:32.00元,页数:144,文章吧小编精心整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《悉达多》读后感(一):意义之路

读《悉达多》,痴觉物质化的有重量的载体总会被人轻易窥视,而这以后有些东西就不再属于你,于是提笔写悟,都失去了重量。

看到差不多半百的地方,隐隐约约有寓言的感觉,恍若《牧羊少年奇幻之旅》,关于一个人兜兜转转地完成寻旅的故事,《悉达多》也是。

晨间读的部分,最深刻的是悉达多对乔达摩法义的一番言论,想到世间深层或浅薄的诸多教义式的输出,他们都只宣扬教义本身,极少有人甘愿或自觉地把自己得到它的过程包括其中,寻旅。这是在日常里不再或说极少瞻仰思想偶像的缘由,更不必说学术权威了。而那些游离的恍同赤诚的浅显生存斗士,被世俗加冕的人士,幸运和无知可以概括大多数了。太远了,说太远了,总之,蜉蝣而已,哪有谁引领谁呢,不过占有之不得之欲。

那些自我,以及关于人世疾苦的沉迷,悉达多在中途的觉醒一章感悟到周围自然之美,若你的心纯粹,这可以轻易让人连接到浅显的世俗话语,所谓“You are what you see.”诸如此类。这里的怀疑让人气馁,以赤子之心投浸在自然的怀抱中,谁不愿意呢?

又回到“活在当下”的cliche。

而世界如今还没有承诺,蜉蝣并没有从恶浅中完成彻底的进化,每一部分生存都无法放松,成了圆形监狱里受肉体和噪音折磨的无意义虚幻客体,更多的,是无清无美的躁气人事。一种不公的抗拒由此生发,于是回到最俗浅的现实,连血亲都提醒你伪装的生存之道,完好无损的洁癖没有存活之地。近了,苦了,便又回到了当年思索不得的状态。就是这样着迷于疾苦吧,着迷于自我,后天的二手意识在不停地叫嚣。短短一世,于是离幸福很远,半知如此让人焦虑恐惧,无知便成一种欢庆。

悉达多的离开,以觉醒为界。

在攀下现实的楼梯时,着迷于思索现实的琐碎的人事苦疾后,感到一种寻求意义的畏惧,是否又重回故地?

当她们做着具体的事,一种“读书毁......”的言论又突然扎在游云上。始终不信任意识,毕停留在思想之网中。而具有攻击性的噪声,见微知著的不满低语,纵使我们阅读过同样的浪漫的清凉的文学,我们的躯体始终大部分是现实的具体塑造的,过往的一切生存经历,除非你极大地沉浸,那么,那些人的肤浅,从未可扭转,文学的节奏不过是她们和他们一时的时间占取以及瘠薄的形象涂抹,真正高贵的苦思,在偏见里,这些蜉蝣一无所存。

这是真实的版本。他们的皇宫这么辉煌庞大,人人信仰权威。而,有人的命途和声音暂时没有飞翔的力量。剿灭它们的力量。有一天,飞翔放火之日,它们的历史就是纷纷扬扬的厚重的谴责。

继续读吧,既然没有什么事情值得高兴。这个时代的技术载体又变了,媒介还在狂欢的路上。

而你在读《悉达多》。

《悉达多》读后感(二):一切皆善,一切完美,一切即梵

悉达多佛教的解释是“觉者”,既是觉悟的人。《悉达多》是黑塞的第九部作品,从书名中不难看出,这是本关于印度的文学小说。这本书是以佛教为基点,来讲述的故事。故事中掺杂着黑塞的自传,每本小说都有着作者的体悟,有着作者的故事,名著小说的故事中有着哲学,有着人生,有着人间百态的人性。婆罗陀王子45岁遇见了佛陀,这时的黑塞也遇见了佛陀。优秀的作品带有着作者的灵魂与人生,道家追求得道,佛教追求成佛,然这个过程,都是艰苦而漫长,不断的体会人间,抽丝剥茧的得出真理,而立地成佛。

古印度的青年悉达多,拥有人们羡慕的一切。为了追求心灵的安宁,孤身一人展开了得道成佛之旅。读万卷书,行万里书,书中虽有黄金书、有颜如玉,但画出来的是皮,而不是骨架。他在舍卫城聆听佛陀乔达摩的宣传讲义,在繁发的城市结识了伽莫拉,成为了富商,心灵与肉体的享受达到了颠覆,然他却对自己厌倦,摒弃,最后抛弃了一切。

这并非他的追求!这不是他的信仰!他来到河边,想结束自己的生命,在那最绝望的时候,他突然听到了生命之河永恒的声音,最终悟道了。经过一生的追求,悉达多终于体验到万物的圆融统一。当一个人有所追求时,他只会看到他所追所追寻之物,他之所以无所发现、无所获得是因为他只专注于他所追寻之物,因为他执迷于自己的目标,追寻意味着有了目标,而寻见则意味着自由、包容、摒弃了一切目标。

他不再追求本质,不再企图在这现象世界的另一边追求自己的目标。当一个人以孩子般单纯而无所希求的目光去观看,这个世界是如此美好,夜空的月轮和星辰很美。通过悉达多身上的两个“自我”——理性的无限自我和感性的有限自我描写,黑塞在书中探讨了个人如何在有限的生命中追求无限的、永恒的人生境界追求。不止故事中有个悉达多,现实中也有个悉达多,生而为王子,出家求道六年,拜师学习也经历过各种苦难,割肉喂鹰,最终在菩提树下悟道。

菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃。在极深禅定中,人可以消灭时间并同时经历所有过去、现在与未来,于是一切皆善,一切完美,一切即梵。

《悉达多》读后感(三):追寻阿特曼的弃枝鸟

《悉达多》读书笔记

——追寻阿特曼的弃枝鸟

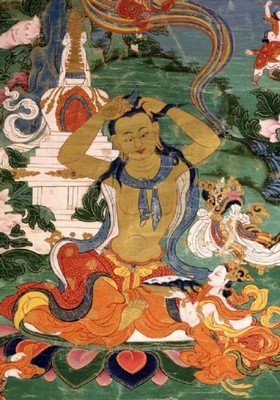

“唵(Aum)”,这个字是一切的开始。

念诵它是古印度婆罗门教中婆罗门和刹帝利们进入学堂所学习的第一门功课。“唵”由三个音节构成,即A(毗湿奴天)、U(湿婆天)和M(梵天),它代表了一切的最终圆满,一切殊胜的完美。而在佛教中,“唵,”则代表着降服一切的力量。

故事从那个在树下无声吟诵着“唵”的婆罗门少年对自我的思考开始。

他开始审视自己的生活——他享受着父母、朋友的爱,他接受着来自奥妙的吠陀与渊博的智者传授的知识,他得到同龄婆罗门少女们的爱慕,可这一切的一切,都无法使他感到快乐,因为他是不安的,他知道,他所寻找的是阿特曼(Atman自我,神我)的觉悟和最终的圆满。

苏格拉底说过:“未经审视的生活是不值得过的。”可审视之后,为了追寻那个我们一直追寻的“它”,所需要下的决心、所要克服的困难也是难以衡量的。(这或许就是我们中的一些人有所审视生活却不敢做出抉择而落入平庸的第一个阻拦。)

当然,我们的婆罗门少年,和佛同名的悉达多,他毅然决然的踏上了寻找阿特曼的求道之路。他舍弃了一切,他成为了一个沙门。他在月光下长跪,用沉默和目光迫使父亲答应他的请求。我知道,这是求道者的坚决。我知道,这是舍弃了枝头的鸟儿一往无前的起飞。

他在离开了父母后,跟随着三位沙门苦修,他看透了冥想、瑜伽之流都是对于自我的暂时麻醉,和饮酒一般的别无二致,而所谓法术之流更是无趣的把戏,只是老沙门们谋生的手段。他因此再次启程,带着朋友们一起上路。他们是幸运的,他们所在的时空正是佛陀住世的那段正法时代。当听闻了佛的消息,他们当即赶往,拜谒了佛陀,这个真正的圣人。在佛那里,悉达多见到了真正的圣人,他所找寻的那种圆满,他聆听佛的教诲,他仰慕佛的安详与宁静。他却无法完全认同佛的教法,因此,他与他成为比丘的朋友告别,他与佛告别,再次踏上了寻求阿特曼的道路。

我把这段经历看作是迷茫少年对于自我的寻找,是神赋予所有生灵最重要的礼物——自我意识的缓缓觉醒。而当他的自我意识真正觉醒那天,他才发现这个世界是如此美好。

“我对自己一无所知。”

“我要学到的即是‘我’的意义及本质。‘我’,是我要摆脱、战胜的东西。‘我’,却是我无法制胜,只能欺罔、逃遁,只能隐藏的东西。”

“我无权去评判他人的生活,我只能为自己做出判断。”

“人只应该服从自己内心的声音,不屈从于任何外力的驱使,并等待觉醒那一刻的到来,这才是善和必要的行为,其它的一切毫无意义。”

自我这个话题,是我们常常避而不谈的,苦思也很难有自己答案的问题。可是却是成为一个独特灵魂不可避免的问题,如果你不曾深思过这个问题,那么你只能作为整体的一部分去思考,却不永远不能成为一个个体,一个独特的个体。

他终于真正睁开了“我”的眼睛,第一次看到了真正的世界。

他不再苦行,不再认人为师,他走出了密林,让船夫撑他过了河。

在河对岸经历的,是尘世间的种种凡尘。

迦楼罗,是爱与欲的化身;而迦摩施瓦弥,则是生活现实的化身。而,悉达多,怀着纯净求道者的目光,却也难免迷失在了这滚滚红尘。

红袖添香,声色犬马,纸醉金迷。那舍弃了原本枝头的鸟儿,却停留在了一另一枝头。

他穿上了华服,他从婆罗门悉达多、沙门悉达多变成了而今的富有的悉达多。他本以为他不会沉沦,带着沙门的傲气,睥睨着周遭的众人。可慢慢的,他清瘦的身躯变得肥胖,他黑色的长发变得花白,他清澈纯净的目光最后竟然也开始变得浑浊起来。他沉沦了,在滚滚的红尘里。

幸好,“唵”,把他的求道之心唤了回来。他赶紧逃离了这一切。

“他梦中的知更鸟死了。他心中的鸟也死了。他深困于轮回的牢笼。似一块吸饱水的海绵,他尝够厌恶和死亡的味道。他浑身腻烦,浑身痛苦,浑身充满死意。世上再没有什么能诱惑他,愉悦他,安抚他。”

他来到了那条河边,那条他出入世的交界线。再次和船夫攀谈,开始了他向圆满飞行的最后一段旅途。这只鸟儿再次舍弃了舒适的枝头,向着圆满飞去。

在他完满路上最后的阻碍是他的儿子,小悉达多,他本以为他是个沙门,不会爱上任何人,可他在小悉达多身上还是看见了当年在月下逼迫父亲答应他请求的自己的影子,他才发现,原来这最后的阻隔就是最初他以为已经舍弃的亲情。他事事操心,不肯放手。可最终他还是放手让他离去了,破除了“我执”,而他就在不喜不悲中找到了佛陀的那种安详与宁静。

弃枝的鸟儿,终于在不知疲惫的飞行中找到了阿特曼的圆满。

这个故事,是一个沙门的故事,是一个弃绝者的故事,是一个求道者的故事,更是一个追寻自我和破除了“我执”的故事。

这个故事也很容易让有着同样精神情感需求的人产生共鸣。因为悉达多所经历的,在某些方面是与所有的求道者有相类似的情况。悉达多不单单是一个人,更是一种象征——一种一往无前的勇猛精进和耽于红尘却能幡然醒悟的智慧般若。

(每人眼中看到的故事可能相同,却会有不同的感悟,这就是我的所得所获)

《悉达多》读后感(四):一个修行人的一生

他个意气风发的少年郎,出身高贵,相貌堂堂。他认为自己是被天命选中的人,必然要舍弃浮夸和繁华,过一种觉悟自省的修行人的生活。

这个人叫悉达多,是德国作家赫尔曼·黑塞的小说《悉达多》一书的主人公。

这本充满诗性和哲理的小说,讲述的是一个修行人传奇性的一生,但通过这位名叫悉达多的男子,我们却能够窥见世间的芸芸众生,以及某个时刻的自己。

通过阅读故事的开头部分,我们眼前浮现出的是一位翩翩年少的俊美男子,他为了寻求智慧,放弃了荣华富贵而甘愿成为一个靠着乞食为生的沙门。虽然悉达多之前过着富贵生活,但不得不说他是一个真正热衷于精神成长的好青年。在修行过程中,他遵从沙门纪律、修习禅定、克制过分的欲望。直到后来的某天,他遇到了佛陀乔达摩。

假如没有看到这里,只是看个书名,我们都会产生一种错误的认识:呵,这本《悉达多》讲的就是佛陀的成长和悟道故事啊,佛陀不就叫乔达摩·悉达多吗?然而,书的故事并不是这个样子!

青年悉达多遇到了世尊佛陀乔达摩,一位新手修行人遇到了已得到无上智慧的大觉悟者。在好友皈依佛陀之后,悉达多表示,他很钦佩佛陀的思想和教义,但他仍要继续坚持自己选择的路。而佛陀则很亲切谦逊地说:“随你的心意。”

此后,通过悉达多与佛陀之间对于法义进行探讨,我们又对悉达多有了更深刻的了解:他并不盲从权威,怀着钦佩恭敬之心与长辈探讨修行法义,他有自己的思想,但是他太过能言善道,用佛陀的话来说是有点“太过聪明”了。

在与佛陀进行了探讨之后,悉达多开始产生了一种“自我觉醒”的意识。他要认识自己,而不再盲目地进行苦修,而是尽情地去感受一切以及享受一切。此后,悉达多遇到了令人神魂颠倒的名妓迦摩罗以及颇有手腕的富商。他追求感官的欢乐,也开始学着积累财富。他已不再是个沙门,他的心为了美色、财富和享乐而陶醉。

表面上看起来,悉达多算是彻底堕落了,从一个沉静克制的人变得与那些“俗人”没什么两样。但是,悉达多的心中本来也并没有觉得“修行人”比“俗人”高明多少。他的目光早已离开了对“彼岸世界”的追寻,而更希望在世间寻找到真正安宁的地方。

可见,一味地执著“修行”和“彼岸”,并不意味着你就能在现实人生中活得踏实、安心。点醒悉达多并给予他诸多帮助的,除了名妓迦摩罗,还有船夫瓦酥迪瓦。在经历了富贵快乐的生活之后,船夫接纳了悉达多,他不仅在生活上给予悉达多种种帮助,更教会了悉达多一项很重要的本领,如何倾听,而这种本领又是船夫从大河那里学到的。

从前的悉达多,是个中规中矩的沙门,像许多修行人一样,过着简朴克制的生活。但他对内在觉性有所体悟之后,便走上了另一种修行之路。那个与名妓沉溺与情爱中的悉达多,那个不断赚钱又挥霍如土的悉达多,那个出于慈父之心而承受着儿子责骂的悉达多,那个到了人生暮年坦诚万物皆可爱、万物皆可为师的悉达多。

他终于成为了一名觉悟者。尽管在乔文达看来,悉达多的理论很疯癫且不易理解,可只有在经历了欲海中的一切,才可能说自己已出离欲望。但话说回来,为什么一定要出离欲海?难道欲望与修行真的就是完全对立的吗?现实生活与彼岸世界就真的不能融合的吗?个体生命与世间大众就真的是截然不同的吗?暮年的悉达多最终领悟到,所谓修行并不是离现实世界越来越远,也不是要修成一个枯木顽石,而是要深入其中的,去爱、去赞叹、去拥抱,同时,还能不被现实世界所绑缚,——这是他经由了痛苦和挣扎而得来的领悟。

《悉达多》读后感(五):变与不变我都是我

看这本书大概是因为我的自我境界还没有达到那么层次,也或许是我之前未曾看过这种类型的书,看起来着实有些吃力。不过书读百遍其义自现,对于经常看书的人都是知道的。这是作者赫尔曼.黑塞的第九部作品,这是一本属于中篇的小说,小说的主人公一目了然是悉达多。想要了解一部作品,对于了解作者有很大的作用。这样会让我们更加读懂作者当时创作背景,当时作者处于自己人生最困难的时期,不说第一次世界大战带给那些普通人民的战乱之苦,那是好多人都避免不了的。而当时作者的家庭也不是很和谐,妻子精神分裂,还有三个要被照顾的孩子,黑塞经济又非常拮据,所以面对这一切不幸遭遇,本书的面世就犹为正常。自己以及遭受苦难的人类前途与光明在哪里,这个答案是他们迫切想知道的。

故事是发生在古代印度的,主人公悉达多,一个天生英俊倍受瞩目的婆罗门之子,他不安于现状,他想去追求自我的升华。其次乔文达,一个追随悉达多的忠实者。他们追随探讨了个人如何在有限的生命中追求无限的、永恒的人生境界的问题。这是一部有异国风情的小说,既具有哲学又包含佛陀的内容,就拿主人公悉达多的名字来说,与传说中的佛陀有着相同的名字。这是作者特别用心的地方,同时从名字设置我们便可以猜测出,主人公的目的就是为了达到永恒而完美的最高境界。

这是一部目的明确结构清晰的小说,悉达多达到完善自我的目的一步步发展下来。战争给人们心灵造成的创伤,难免会造成很多人有悲观抱怨的情绪。这部小说恰巧在强调人不能逃避“自我”,我们需要做的是鼓足勇气直面现实,我们要有追求美好生活的向往。

不管悉达多多么的完美,他也是一个普通人,他尝试了他从未尝试过得生活,黑塞在这里多悉达多世俗生活也进行了高度的概括。他认识了名妓卡马拉,他体验到了男女之间那种说不出的亲密接触。他跟商人也学会了做生意,体验到了物质带给他的享受。然而时间久了,他觉得这一切都是痛苦,他极力要脱离这些。

结尾与其说是受了印度影响,更可以说其具有道家哲学的色彩。作者在文中以河水来解答了如何解决变与不变、有限与无限的问题。河水在不停的流动,它却是不变的,永远都在这里,可是它不同时刻又是不同的模样。悉达多经过一生的追求,体验到了万事万物的圆融统一,生命的坚不可摧,将自我融入了瞬间的永恒之中。

《悉达多》读后感(六):寻找自己,成为自己

文/凡悦颜

心理学上,将人格结构分为“本我”“真我”“超我”三个部分,本能欲求的我、现实社会的我和道德理想的我三者相互作用,成就了一个具有正常行为的人。而人的一生,就是在三个“我”的指引下,不断寻找,而后努力成为自己的过程。

《悉达多》(天津人民出版社)一书,也是通过悉达多一生寻找的经历,引导读者思考人生的真谛。作者赫尔曼・黑塞于1946年获得诺贝尔文学奖,其作品大都涉及心理学,被称为20世纪最具透视心理和灵性创意的作家。

黑塞曾经患有神经衰弱和抑郁症,在1916至1926这10年中,接受过荣格及其学生的心理治疗。在此期间,黑塞阅读了荣格和佛洛依德的心理学著作,并与荣格一起进行心理分析,这种经历直接影响了其创作,这在他1919创作的《德米安》及其1922创作的《悉达多》(也就是本书)足以窥出。

《悉达多》一书以乔达摩-悉达多(佛祖)为蓝本,带有自传性质,全书分离家朝圣和堕入尘世而后悟道两部分,表面是悉达多的一生,实则影射万千世人,悉达多的自我寻找与追问同样也会发生在读者身上。

本书主人公悉达多有着诸多性格原型,原本的贵族子弟,本有着稳定令人羡慕的一生,却偏偏执拗地跟随心底的声音去寻找,也因此拥有了沙门、富商、船夫等诸多身份。其中的摆渡人瓦稣迪瓦与《德米安》中的德米安有异曲同工之妙,都是答疑解惑的角色,指引心灵靠岸。

黑塞的心理世界与笛卡尔的二元论有相似之处,他既相信物质世界的独立性,比如他为石头本身而喜悦;与此同时,他又承认万物皆虚幻,主观意志决定世界的面貌。或许也因如此,书中的悉达多才能随时抵达内心安静庇护的一隅。

除了心理学层面,书中还能暗藏某种轮回,最明显的就是《轮回》一章,悉达多被困于世俗的枷锁,开始了不择手段的赚钱,毫无节制的挥霍,再次陷入拼命赚钱、挥霍的轮回中以至于自我厌恶。第二种轮回,是多年后,他最终也成了父亲,一如当初自己的父亲一样,不愿让儿子离开,全然忍受,忘我地去为爱做蠢事,殊不知每个人都要自己去求索,劝诫只会激发叛逆,试想一路走来,家长、老师、学长曾多少次苦口婆心的为我们“指条明路”,可真正听进去的又有多少?还有一条轮回线就是悟道,当初悉达多聆听乔达摩的法义,然而他认为其中有断裂之处,也因此踏上自己的求道之路。一番经历过后,最终承认所有一切融入统一,交织成完满,这与乔达摩的法义又不谋而合。这或许也间接印证了智慧无法分享,它可以被发现,被体验的要义。

人这一生没有什么捷径,前人的经验只能借鉴却永远无法替代成自己的经历,有些该走的弯路终究要去亲历。如若注定每个人要如悉达多一番求索后才能找到真我,达成完满,那还等什么,把握此刻,勇敢出发吧。

——读《悉达多》

《悉达多》读后感(七):理科生讀悉達多

讀悉達多的原因很簡單,因爲黑塞很出名,而這還是德文直譯版。但是開始讀了才發現,原來這不是我的菜啊……講信仰……對無神論者來說,還真是有些難接受啊。

在我看來,從小學習經書,進行修行的悉達多是虛無的,他所渴求的東西,絕對不是冥想,閱讀,討論就能懂得的。所以在他遇見佛陀之前,我都很替他着急,爲什麼一直都只在詢問自己的內心,知識是需要從外界吸收的呀。直到他跟喬達摩告別,指出法義的問題的時候,我才終於覺得書開始有意思了。是啊,不恭行怎麼可能得到真理。

所以當他去到城鎮,拜在迦摩羅的裙下時,我是非常興奮的。悉達多,你終於願意放下身份,感受人生的冷暖了嗎。不入世,哪裏來的出世呢?不過讓我有些失望的是,悉達多居然真的墮落了。剛開始還能保持着本心,到後來卻忘記了自己爲何而來了。看來作者一開始就是把悉達多當成一個人類來寫的,貪噌癡誰沒有呢。幸好悉達多並不是一個普通人,最後還是覺醒了,

意識到自己墮落的悉達多又回到了當年經過的那條河,意識到了船夫的智慧。其實船夫的智慧就是落花流水,水只能載這花走一段,絕不會是永久吧。那麼多人來來去去,從船夫身邊經過,也許他就是這麼練就了這種釋然的吧。但是悉達多還沒有學會呀,當他再見到他的兒子的時候,他又如凡人一樣,緊抓着不放,捨不得自己的血脈,甚至以爲忍耐就能改變一個人。直到不斷的受傷,他才終究學會放手,知道再親近的人,都有他們自己的路要走。在船夫走後,悉達多也漸漸的終於達到了圓滿。

其實有沒有真的理解這本書我不懂,因爲並不太喜歡作者的敘事方法,輕輕帶過,似乎沒有什麼感情。但是寫完上面那幾段話之後,我卻忽然覺得,這不也是我們的人生嗎。在進入社會之前,我們就如年輕的悉達多,在象牙塔裏學到了很多,但是其實,我們一無所知。但是帶着大無畏的精神,我們進入了這個大世界,受到了各種衝擊,各種誘惑。大部分人,也許就如同中年的悉達多那樣,忘記的本心,成爲了無趣的中年人。但是也許也有一些人意識到了問題,嘗試回到原來真實的自己,並且隨着年齡的增長,學會了和親人道別。也許我們不會得到什麼圓滿,但的確又那麼一部分人,會得到平和的晚年,這也許也是一種世俗的圓滿吧。

《悉达多》读后感(八):《悉达多》读后感

不止一次看到强烈推荐,对其评价极高,抱着不看不能评价的想法去看了。

看的时候突然想到,抱着这样吹毛求疵的念头,真是浪费自己的时间啊,既然看了,就好好欣赏和学习它的长处吧。

这部小说非常容易读下去,大量的排比句的作用,让作品有一种长篇叙事诗的优美(译者功不可没)。后半部关于亲子之爱的反思很深刻,很少看到文学作品里有这样的深度。

看完后总体还是觉得盛名难符,当发现我在用什么做比较对象时,自己也觉得好笑。

这部作品好比登山动员书,言辞优美、引人入胜,而我已经在登山,更需要路径指南和说明。

看《悉达多》最大的收获是,明了术业有专攻,如果需要得到什么专业的指导,还是请教专业人士——挑剔这部小说在求道方面的阐释不如高僧大德的教导,对作者委实太不公平。

又,另一个译本中译者提到这部书曾在美国大学风靡一时——如果大学时读到这一部,想来是会十分惊艳吧。

《悉达多》读后感(九):未经实践的人生哲理是虚幻的

——读黑塞《悉达多》 大多数人生活在困惑之中,因此热爱名言警句和鸡汤文。甚至来不及思考,就被它们俘虏了去,以为得到了开启人生大门的钥匙。对于这些困惑于人生、麻木于生活而又没有时间辨别的人言,黑塞的名著《悉达多》可算是一本常备好书。随便引用几句发到微信朋友圈,就可以提高人生“逼格”。 这当然源于《悉达多》是一部讲述生命、悟道人生的书,对于人生不无指导意义。怪不得上世纪60年代的美国年轻人将此书奉若神明,几乎人手一本。怪不得,在黑塞的诸多名著中,《悉达多》的读者远多于其他作品。相信阅读此书的人,不少摘抄了其中的名句。比如“一切欲望、幸福和优美皆为虚幻。一切都在腐朽。世界是苦涩的。生活即是折磨。”比如“如若人能毫无希求,质朴而天真无邪地看待世界,世界何其隽美!”比如“书写虽好,思考更佳;聪明虽好,忍耐更佳。”比如“世上并无涅槃,涅槃只是个言辞。”。等等如此,不胜枚举。 但如果仅仅只是将书中句子带在身边,而不是去真正体味书中主角悉达多的人生旅程,估计黑塞会很失望,会在坟墓里为我们的急功近利和肤浅深深叹息。 《悉达多》借佛祖乔达摩.悉达多的故事,构思了高富帅青年悉达多的人生求道悟道的心路历程。悉达多作为贵族,衣食无忧,求知甚切,但不无烦恼,因而抛弃一切,作为一名沙门而求教于佛陀乔达摩。虽乔达摩传教甚笃,教义甚深,然只有悉达多深知乔达摩成为佛陀之经历才是真正的得道之路。于是他肆意人生,经历人世间之痛苦与绝望,最终在河水的恒久流逝和摆渡人的交流中悟道。 不难看出,悉达多的经历是一个有我到无我,再到有我复无我,最终达到我即世人,世人即我境界的故事。悉达多以其迷惘与醒悟揭示人生得道的过程本质是一种体悟,而不是知识、思想、法义。知识、思想、法义固然重要,但身体力行更为重要,因为只有亲身经历才能将知识、法义转化为人生的自觉。所谓“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”。也正如书中所说:“知识可以传授,但智慧不能。” 质疑知识、思想、法义对人生寻道对生命求索的意义,揭示体验生活对于人生的价值,可以说是《悉达多》最让人印象深刻的揭示。它告诉我们,知识、思想、法义并不能真正为人生解惑,宁静只有从生活中去寻找。对照当前,我们看到,社会上一时出现了数不清的仁波切。他们以“卓越的表演”为我们所知。对于这些真假“仁波切”,按照书中所言,他们学习佛法,不过是“用来装点门面的修习和技艺”,不过让他们“寻得安慰、麻醉”。他们“只学会了些迷惑自己的把戏”,而已。 当然,黑塞对知识、思想、法义并非贬低,也不是一棍子打死。正如书中所说:“一位真正的求道者,真正渴求正觉成悟之人不会接受任何法义。但得道之人却认可任何法义、道路和目标。”只不过,未经实践的知识、法义是虚幻的,对于人的生命而言,并无多大意义。人的生命过程,所经历的酸甜苦辣咸,对这些经历感受和思考,都重于知识、思想、法义。佛陀的伟大不在他的法义中、思想中,而在他的生命中。 在《悉达多》中,优美的文字中无不包含着知识、思想、法义,包含着真知灼见。然而,对于作者黑塞精心构思出的人物——悉达多而言,文字、言辞无益,悟道尽在不言中。我怀疑,黑塞写这本书,最终的目的是让我们放下这本书。多么痛的领悟!

《悉达多》读后感(十):知识分子的三重“唵”

我最早读赫尔曼·黑塞,是他的未完之书《德米安》,近乎零死角的自我洞悉与接近哲学层面的自我剖析令人感叹,并与极具正能量的蓬勃之气共同裹挟而至。如果说《德米安》是站在一个敏感多疑、充满希望的少年肩膀上烦恼这世间纷扰的作品,那么这本《悉达多》就是站在一个思想更加深远明晰、自我追求更加强烈的知识分子身上,观察并试图大胆解释众生之相的杰作。

《悉达多》取自佛祖乔达摩·悉达多“八相成道”的故事,但黑塞对其进行了一种全新的演绎:佛祖在他笔下更像一个“凡人”而非令众人信仰的“神”。传说中的“八相成道”不过是一个铺垫,最具传奇色彩的“左肋入胎、右肋出胎”的托胎情节被省略,选取的片段反而是当年佛祖形体枯瘦的六年沙门苦行,苦行结束时牧女神圣的乳糜之供被世俗化,演变成人性欲望的缺口、游戏业的开端。

但这所谓的“凡人”,从某种意义上来说,是相对于黑塞本身而言的。赫尔曼·黑塞出身于一个很有文化的基督教家庭,浓烈的宗教意识几乎贯穿他整个生命,会让他下意识地疑惑、思考与追寻,故事中的悉达多就是他在佛教领域的化身,他将其塑造为一个思想者、一个学者。而所谓“思想者”,所谓“学者”,与当下相比,我个人觉得,知识分子这个称谓可能更加贴切。

小说中的悉达多扮演的“凡人”,有着极为强烈的知识分子代入感。其中贯穿他一生的东西,是知识分子的三重“唵”:少年时的“读万卷书”,中年时的“行万里路”以及老年时的“本我即世人”。

“唵”在小说中表示圆满,三重“唵”即人生三个阶段渴望的理想达成。

少年时的悉达多是一个俊美聪慧的男孩,出身于高贵的婆罗门,一心追寻法义与真知,视周围的一切为幻象,试图通过读“抽象”的万卷书来发现世界的本质与潜藏在冥冥之中的真理。这是一种典型的知识分子心理,是孩子极度渴望获得知识的本心,所以他宁愿成为一名清心寡欲的沙门(苦行僧),希望通过感知他者的痛苦来获得更高的奥义。

这种感觉就像自己小时候在课堂上学会什么知识,回家后兴冲冲地与父母言说,从中得到的表扬与喜悦即是慰藉。但这也导致自己视抽象、复杂为更高的境界,并过于关注虚无缥缈的概念,从而模糊了看得见的与看不见之间的关系,升腾出一种年少轻狂的傲慢与满足。

正如老年的悉达多所反省的那样:“如果一个人要在一本书中探寻意义,他便会逐字逐句去阅读它,研习它、爱它;他不会忽视每一个词、每一个字,把它们看作表象,看作偶然和毫无价值的皮毛。可我,我这个有意研读世界之书、自我存在之书的人,却预先爱上一个臆想的意义。我忽视了书中的语词。我把现象世界看作虚妄。我视眼目所见、唇齿所尝的仅为没有价值而表面的偶然之物。”到了中年,悉达多已经敏锐地发现只是“读万卷书”会让他失去生活的实感,于是“行万里路”成为新标准。何为“行万里路”?其实就是实践与经验,用肉体去切实感受人生,感受世界。

放在如今来看,就是离开学校,融入更加复杂多元的社会,融入枯燥琐碎的工作,融入柴米油盐酱醋茶的家庭。融入到这些当中去的知识分子,就像进入了一座“围城”,外面的人想进去,里面的人想出来,所有格格不入的锋芒都会被磨平,生活所有全新的褶皱都会趋于柔软陈旧。

这表现在《悉达多》中,被衍生为一种“堕落”:悉达多一边向名妓迦摩罗学习“爱的艺术”,一边学习成为一名优秀的商人,穿金戴银,享受舒适奢华的生活。他自认为是在研究“如孩童般的世人”,认为自己是“极少数,如同天际之星,沿着固定的轨迹运行,没有风能动摇他,他内心自有律法和轨道”,但实际上却是渐行渐远,从研究世人到变成世人,不过是一步之遥。

但至此,他也明白了自己不过就是一个“世人”:“世人和思想者、学者相比应有尽有……思想者只是思想的孩童般的世人而已。”如果一个人扼杀了感官意义上的偶然之我,却喂养思想意义上博学多能的偶然之我,他是不会寻得自我的。两者,思想和感官,均为美的事物;两者背后均隐藏终极意义;两者都值得倾听,值得参与;两者均不容蔑视亦不必高估。

在这样的基础之下,老年的悉达多学会同时用精神和感官来感受世界,秉持着一个知识分子的钻研精神,他选择向河流学习,在这条河中——

他认出“自己的生活也是一条河,这条河用幻象,而非现实,隔开少年、成年和老年悉达多。悉达多的前世并非过去,死亡和重归梵天并非未来。没有过去,没有未来。一切都是本质和当下。”他开始明白,就算是一颗再微不足道的石头,都有自己的价值,它并非幻想,它可以成为动物,成为人,成为神,而自己爱它的理由并不是这些,而是它的本质。世间的每一瞬间皆为圆满。一切罪孽都承载宽赦,所有孩童身上都栖息老人,所有新生儿身上都栖息亡者,所有将死之人都孕育永恒的生命。有生必有死,有死必有生。同时消亡,同时存在。知识分子的三重“唵”,三次探索,其实一直都处在一个平行关系中,每一次都并没有更接近这个世界的真相,与之相反,这个世界本没有什么真相,你看的即是真相,即是结果,即是圆满。

所以,也许“接受这个世界,爱它,属于它”,才是最好的选择。