周末了!先做一个召集,

——“我开始没有想到这是创伤,过了很久才明白这原来就是创伤”的召集。

是不是有点绕?

我举个例子。

前两天被携程亲子园老师虐童的新闻刷屏,我也在各种公号,看了一些推送,有一条留言是这样说的,“我想起了小时候我在幼儿园也有被老师灌饭的经历,才觉得小时候一些没素质的老师对孩子的伤害,真的随处可见,并不稀奇”。

看到这个留言,我不知道为什么我瞬间就想起了我幼儿园的一件事,

我也被老师灌过饭。

我小时候不爱吃饭,在幼儿园几乎不怎么吃午饭,吃也只吃一点点,吃饭是我的巨大缺点和问题,

我记得,班上有一个中年的长得很壮实的生活老师,她一直都比较凶,她会把我从座位上叫起来,拎到窗边,面无表情拿一个巨大的勺子,一口接一口往我嘴里塞饭。那种嘴里塞满饭还没吞进去,下一勺又塞进来,还伴有老师恶狠狠地威胁,想吐又不敢吐的感受,记忆犹新。

我一直记得这个场景。

可是我不知道,原来这种行为还有一个词来形容,叫做“灌饭”。

我一直记得,我小时候不喜欢去幼儿园,三天两头跟外婆装病逃学,我爸爸为此还很生气,说我特别娇气以及为此和外婆吵架说她纵容我,

可是今天当我看到那条别人的留言,看到灌饭那个词语,我才想到,可能是因为在幼儿园被老师粗暴地灌饭了,我才因此不敢去幼儿园。

我问自己,

我真的不知道那个老师的行为过分吗?

我不知道那是伤害吗?

我不知道这种伤害性行为可能造成了我的心理阴影所以我才逃避去幼儿园吗?

我的答案是,

我不知道,我的意识真的不知道,

这么多年都没觉得那是一种伤害,

我的潜意识把它压抑了,回避了,

因为作为四岁孩子的我,

不知道那个行为怎么定义,

不知道我可以去质疑如此权威的老师,

不知道怎么跟父母描述我的感受,

那时的我甚至都不知道有种行为叫做“灌饭”。

年幼的我们无法处理(表达和解决)那种难受的感受,

又无法承受那种难受的感受,

所以我们只能压抑。

如果一个人不知道那是创伤,他怎么可能处理去那个创伤?

如果创伤没有被看见,那伤口又怎么可能愈合?

直到那天我看到那条留言,我才重新看到了关于我的幼儿园时代的一些真相。

我才看到了我自己回避掉的一个创伤。

对于创伤而言,这可能真的是“一件小事”,

但是即使是小事,以这个故事为例,

我想听听你的创伤的故事,那些“你一直不知道也不认为是伤害的小事情,有一天你才发现,原来那是伤害啊”。

把这些故事说出来,写出来,

然后以这种方式,

提醒自己和更多人去“看到”被自己无意识掩埋的一直没有得到处理的创伤。

他之所以掩埋了伤口,

是因为连他自己在内,

没有任何人“看到”过,有一个人曾经如此地伤害了他。

请把你的创伤故事,直接留言或发送到后台。

标明#创伤#,后面书写内容。

故事可能出现在推送文章里,如需要修改微信名字,请注明“修改名字”。

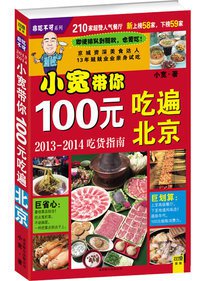

小宽微问答开通了!

细心的读者会发现,我们的菜单里,出现了微问答,

要参加“小宽微问答”,以下几点请注意看哦!

1. 微问答是免费的。

2. 微问答是小宽(我本人)回答,但是回答问题这个行为以及给出的答案,不代表“咨询师小宽”,因为微问答和心理咨询绝对不同。

我做微问答是希望能够在咨询之外的时间,帮助一些暂不具备条件或尚未做好准备进行心理咨询但又特别纠结困惑的读者,

任何一个答案都不是“应该”“绝对”或者“权威”的,而是提供一个参考思路给提问者和看到答案的读者。

3. 假如你的问题在微问答被选中,可能你提的问题,我会专门写一篇文章来回答,但也可能是寥寥数字。

选择问题也会有一定标准,前提必须是微问答可以回答的范畴,有些问题,如果简单回答容易造成读者歧义,影响提问者或阅读者的心理状态,这类问题只能在一对一咨询中慢慢探究,也就不宜在微问答中呈现了。

看完以上,如果你想提问——

1. 格式:

“#小宽微问答#+情况介绍+问题”发送到后台,具体来说就是打开公众号,点左下键盘,按格式编辑好你的内容,发送,我们就能收到。

字数以500字以内为宜。

2. 版权及隐私声明:

参加小宽微问答,提问内容默认公开作答,并默认将提问内容的版权及衍生权利授予周小宽公众号及周小宽使用,允许其内容公开发表及使用此文,

提问后,问题和相关文字可能会出现在周小宽公众号,周小宽的作品及出版书籍中。

在任何一种公开发表的作品里(包括公众号文章),都会对提问者头像、昵称两项个人信息做匿名处理,请提问者在描述问题时做好个人的隐私保护。

小宽微问答是一个长期的栏目,我期待你的提问。来吧!

<The End>

有一种看见叫做点赞