最近,因为包括苏州的周庄镇、甪直镇、同里镇、千灯镇、沙溪镇、锦溪镇、震泽镇、黎里镇、凤凰镇,无锡的惠山镇,浙江嘉兴乌镇、西塘镇,湖州新市镇、南浔镇在内的14个江南水乡古镇联合申遗,我们写了一篇讲述江南人文风土的文章:《为什么有些从未去过的地方,会让你感到似曾相识?(上)》

在那篇文章里,我们说:江南古镇是江南地区传统生活方式留存至今的最后范本。

在这个快速变迁的时代,一个又一个古镇被淹没在新城市建设浪潮中,它们或者被推土机整体推翻、或者被低端旅游业弄得乌烟瘴气,如果没有完整的保护机制,恐怕我们看到的“古镇”,不仅已经失去它本来的面目,连作为一种文化范本的意义,也只会以招人嫌弃的方式出现,

就像我们现在去大理古城、丽江古城,已然看不到太多美好的文化留存,取而代之的是满街低俗的小商品,以及各种低级趣味的娱乐,当年轻人读不到、看不见“古镇”的美好,又何谈认同此前的文化与生活方式。

灿若星空的文化留存

---

每个人的脑海里都有一个“江南”,但是,江南在哪里?广义上的江南在人文地理上可以理解为长江中下游以南的广袤地区,如今比较普遍的认知是以江南六府为核心的区域,包括苏州府、松江府、常州府、杭州府、嘉兴府、湖州府。

虽然曾经饶州府、九江府、南昌府以及徽州府等也是极具代表的江南地区,但现在人们认知里的江南似乎更窄了一些,窄得似乎连南京都不愿意纳入进去了。

其实说到江南,绝对不能把南京排除在外。没有秦淮河的桨声灯影和繁华金陵的滋养,就没有西子湖的浪漫多情。

萧衍、沈约、萧统、王羲之、谢灵运、谢朓、庾信、江淹、李煜、范仲淹、王安石、陆游、唐寅、文徵明、顾炎武、钱谦益、龚贤、李渔、袁枚……正是身份尊贵的帝王将相、落魄江湖的世族,仕途茫然的书生和凡夫俗子们共同在这片山水之间命运交织,才有了灿若星空的江南人文留存。

“今天下之财赋在吴越”

---

明代学者陆楫说:“今天下之财赋在吴越,吴俗之奢莫盛于苏杭之民,有不耕寸土而口食膏粱,不操一杼而身衣文绣者,不知其几何也,盖俗奢而逐末者众也……”

江南之所以富庶,始于中晚唐时期长安以北地区战乱频繁,导致经济重心不断南移,历经五代十国时吴越、南唐的大力开荒,以及宋代通过发展水利持续耕耘,原本江河湖泊众多的江南,很快形成河网纵横、良田万顷的景象。

农耕基础一旦形成,江南地区地理、水文和气候的优势不断放大,冬季温暖、夏季多雨的天气很快就让水稻种植普及开来,江南也因此一跃成为“天下粮仓”,民间谚语说苏湖熟、天下足,并不夸张。

农耕的丰足促进了手工业的发展,手工艺的发展促进了街市的繁荣,街市的繁荣又促进了民间商贾文化的兴起。

江南文化里的重商的传统,在古时候其他地区是极为罕见的。江南人敢于“言利言色”,敢于追求正当的物质利益,商人们通过四通八达的便捷水运,将江南街市上的茶叶、陶瓷、丝绸卖向全国甚至海外,银子也就哗啦啦的流了回来。

“凡艺到精极处,皆可成名”

---

因为有繁荣的街市和商贾文化,民间手艺匠人的作品也就有了最好的变现方式,通过出售作品即可获利颇丰,是以江南艺人众多,袁宏道说“凡艺到精极处,皆可成名。”

名闻天下“江南百工”,是对江南手工业发达的绝佳描述,就像今天我们依然可以看到的苏绣、顾绣、湖笔、灯彩,甚至苏式的家具,都曾在中国手工业历史上留下过令人叹为观止的作品,并成为引领数百年民间生活美学的典范之作。

江南手工艺与其他地方的手工艺不同之处在于:其他地方的手工艺,大都是世世代代工匠之家为官府营造;相反,江南地区的手工艺大多是为“市场”营造,所以工坊的组织方式极其灵活,不受太多拘束,手工艺人不仅关注技艺,也关注市场,是以无论在样式创新、工艺创新,还是在借鉴与融入外来文化与美学上,都具快速应变的能力。大家都知道,只有做出出类拔萃、叫好又叫座的产品,才能在激烈的市场竞争中占有一席之地。

“江浙人文渊薮,其流传较别省更多”

---

乾隆皇帝在修撰《四库全书》时,大兴人力,在全国范围内“寻访遗书”以备用,他曾说:“江浙人文渊薮,其流传较别省更多。果能切实搜寻,自无不渐臻美备。闻东南从前藏书之家,如昆山徐氏之传是楼,常熟钱氏之述古堂,嘉兴项氏之天籁阁,朱氏之曝书亭,杭州赵氏之小山堂,宁波范氏之天一阁,皆其著名者。”

其中他提到的天一阁,是中国现存最大的私家藏书楼,也可算是亚洲地区流传至今的最古老的家族藏书馆之一,余秋雨在《文化苦旅·风雨天一阁》一文中,曾对天一阁进行过详细的阐述,天一阁命名取“天一生水”之意,因为藏书楼最怕的是“火”。

众多藏书楼,也是对江南地区“人文渊薮”最好的侧面诠释,可以想象得到,曾经的江南,人们晴耕雨读,在富饶的土地上劳作,不必为生计过于忧愁,这样的生活让人们能够哪怕是在封建时代,也能够相对轻松、安逸的读圣贤书以求取功名,在寻常生活与理想之间找到舒适的平衡点。

衣食住行,江南如梦

---

先说行。

舟楫是江南地最有代表性的交通工具,春秋时期吴越地区民间杂史的《越绝书》早有记载说“以船为车,以楫为马,往若飘风,去则难从”,可见在当时,舟楫已经是江南地区最寻常写意的交通工具。

其中“往若飘风,去则难从”的描述,纵然隔着两千年时间读来,仍觉诗意至极,回味无穷。

《汉诗》说“乌篷小画船,往来如梭子”,更把乌篷船穿梭在蜿蜒水道上的轻盈姿态写进人们对江南的印象里,在此后长长的历史里,人们每每提到江南,脑海里无不即刻呈现出乌篷船的影子,若加上岸边少女们的吴侬软语,恨不得临风放歌。

再说住。

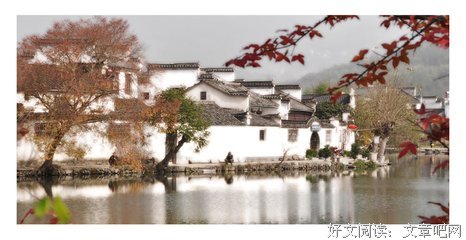

若你去过乌镇、去过西塘、去过南浔...你一定也萌生过把余生住进在临水的江南庭院里再也不愿回到尘世的感觉,没有几个人能抵抗得住对“小桥,流水,人家”的向往。

如果说“小桥流水人家”还让你觉得有一丝远远望去的距离感,那么戴望舒的《雨巷》可以帮你走的更近、走到江南的巷子里,等那个撑着油纸伞、像丁香一样的姑娘走过身旁。

无论是“沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风”的江南,还是“小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花”的江南,在世世代代为江南写诗的人们的笔下,江南的杏花春雨,永远那么令人陶醉,而这份陶醉又如此触手可及,仿佛只不过是每户寻常江南人家的日常。

接着说吃和穿。

说到如今大行其道的大闸蟹,我们印象里的江南仿佛立刻变得俗气起来,还不如说说江南的桂花酒、龙井茶,或者说说鲁迅故乡绍兴的女儿红,如果还觉得不够诗意,一定要说著名的“莼鲈之思”。

《世说新语·识鉴》里说到:“张季鹰辟齐王东曹掾,在洛,见秋风起,因思吴中菰菜羹、鲈鱼脍,曰:‘人生贵得适意尔,何能羁宦数千里以要名爵!’遂命驾便归。”这段短短的记载,把江南人对待吃食的神形气韵描绘的无比到位。而其中的莼菜鲈鱼,早已成为极具江南文化的象征。

相比之下,李白说的:“钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不愿醒”一看就是大唐长安的气象,虽然表达的意思差不多,也各有所长,但气韵之间,显然是张季鹰的言语之间,江南风味气息更甚。

虽然大多数人脑海里的江南女孩,都是一副撑着油纸扇走过蒙蒙细雨的景象,但实际上,“青莲衫子藕荷裳”才是对水乡女子衣饰比较科学的描述。

即便生产丝绸、纺织业发达,但华丽的衣裳永远都是王公贵族的专属配套,民间女子哪有这样的福享。

包头、拼接衫、绣花鞋、肚兜是江南女子最常见的装束,因为要经常在水田里劳作,所以她们的袖口都开得很小,这样才能防止被野草割伤皮肤;又因为风吹日晒,所以要包头束腰,扎得紧紧的。

即使从未去过江南,记忆里却一直有江南

---

或许是从小在课本、诗文、故事、影视中看过听过太多关于江南的东西,几乎每个人脑海里都有一副属于自己的江南景象,以至于当我们第一次来到江南时,内心便会升起一种似曾相似的感受,或许脚下的每一步都是陌生的,但心里的每一步都仿佛踏上故土。

这种文化与心理感受上的亲近,正是我们渴望江南古镇通过申遗能够得到更好的保护与留存的原因,如果有一天古镇不在了、或是完全变味了,我们心里的江南情结便会无所归依。在翻新和假意仿古的建筑里,永远找不回过往的文化乡情。

这篇文章,也可能是我们近期撰写的关于江南的最后一片文章,接下来礼节君还打算继续通过文字,和大家一起到达更多地方,去更多朋友们的故乡,就像2018年《传家日历》主题所讲的,“无论你在哪里”,我们都希望用我们的方式,在这片美好而广袤的土地上,找到你,探访你的故乡。

·今日互动话题·

走过江南,我们下一站去哪里好呢?

---