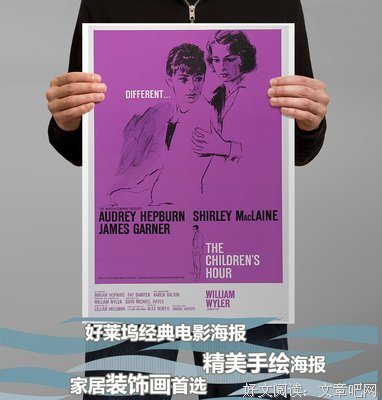

《双姝怨》是一部由威廉·惠勒执导,奥黛丽·赫本 / 雪莉·麦克雷恩 / 詹姆斯·加纳主演的一部剧情 / 同性类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的观后感,希望对大家能有帮助。

注定没有是悲剧 最终蒙羞而死

算是LES片的先锋之作

《双姝怨》观后感(二):`

混蛋孩子玛丽胡说八道的后果:乔瑟夫(赫本饰演的凯伦未婚夫)离开(乔瑟夫的离开是凯伦的选择 因为乔瑟夫怀疑过 所以以后无论如何 他们的心中都会有阴影 更重要的是 如果乔瑟夫和她结婚 他就必须离开这里 凯伦并不想乔瑟夫为了她放弃这么多);玛莎(麦克莱恩饰)自杀(玛丽的胡说八道对玛莎来说其实是事实 她爱凯伦 但凯伦并不是同性恋 而且这时玛丽的祖母已经知道了真相 正在设法挽回她们的名誉 但玛莎已经挽回不了了 因为她和凯伦的关系再也回不到从前了)

结尾处我的禁不住眼泪。

因为网上下的是英文字幕的,当麦克莱恩声嘶力竭的说出“I do love you what they said",她的痛苦和无奈。

更可笑的是之后那个女孩的谎言被揭穿,我想麦克莱恩确实已经无法承受更多,她知道这不是个谎言,孩子的一个谎言却让自己看到了自己的心。

最后自杀了。

在那个年代言论比任何的猛兽都来的凶猛,每人愿意帮助她们信任他们。

《双姝怨》观后感(四):世事难料

生活真的就像一出戏,没有写好的剧本,但是总会出现意想不到的剧情,心怀教育事业的两个年轻人被自己的学生扰乱了生活,真的是让人意想不到。之所以看这部片完全是冲着女神去的,看到标题双姝怨一直不理解为啥这么取名,看完之后看了一下英文名觉得故事正如原名the children's hour,儿童时代,即便清纯如少年也会有自己自私阴暗的一面,不能用善意的眼光看待所有人,一切东西也不一定是可信的。生活应该像肖申克的救赎中的那句话“怀抱有最好的希望,但是要做好最坏的准备”,美好的面对生活,也时刻警惕着一切、

《双姝怨》观后感(五):双姝怨

那个年代敢接这样的戏的演员,该有多大的勇气啊。两位演员最出彩的地方,莫过于Shirley MacLaine那场歇斯底里的表白戏,以及Audrey Hepburn那场看到好友自杀时痛彻心扉的眼神戏,毫不夸张地说,这两个场景,值得一人一个奥斯卡了。

一般来说这样的电影男主都是讨人厌的,但这个男主却很讨人喜欢。最大快人心的一幕,恐怕就是男主打那熊孩子的屁股吧,我从未见过如此厚颜无耻之人,而且小小年纪丑人多作怪,真是打得好!还有就是最后赫本无视包括男主在内的所有人,昂首阔步走出墓园,应该是这压抑的影片中唯二让人觉得爽的地方了吧。

《双姝怨》观后感(六):双姝怨?双姝恋

最近恐怖片的解说看多了 一见片名便以为是如“孤儿怨”一类的恐怖片 再见“赫本”更是毫不犹豫点进了这部黑白片

令人喟叹的演技+双姝绝美的容颜 完美展现上一世纪六十年代影片制造的经典佳作

何为人言可畏 何谓人心不古 宗教 无知 教育 愚昧 信任 猜忌 爱情 友情 正常 unatural 什么才是所谓正确的评判

一切可于一句谎言崩于一夕 澄清的真相面对既成的事实却已无济于事

影片内容外话: 时隔五六十年 影片中的许多服饰以现代审美来审视仍美艳不可方物

纯正自然的英音听着很是享受 完全可以不去看字幕好好体会演员的谈吐咬字中流露的千思万绪

《双姝怨》观后感(七):这和猎巫有什么区别?

说明一下,在英国著名的彭德尔女巫案中,关键证人也是一名只有9岁的儿童,而且作证前很可能受到了威胁恐吓。于是包括他的亲人在内的数名“女巫”很快被判处绞刑。

本剧中的情形也差不多:为了芝麻大的一点小事,说你是同性恋,你就是同性恋。不仅自己百口莫辩,别人也根本不想听。法院轻率地判定证据确凿,媒体急于在全国范围内渲染丑闻,非要让当事人彻底身败名裂。时不时还有人探头探脑前来围观,想看看“同性恋者”长得有多奇怪。正经人家连你的影子都嫌脏,视之为名副其实的社会瘟疫携带者。

正如当年的“女巫”多是一些独立工作、有一技之长、能够不依赖于男人生存的女性专业人士一样,这里的“同性恋者”也是受过良好教育、独立执业的女企业家。个人觉得玛莎对男人缺乏兴趣、不愿意凯伦离开她、甚至对她产生一种依恋之情,也不见得就能说明她是典型意义上的同性恋者,她可能只是对工作的兴趣超过家庭,学校又是她的心血所在,一旦凯伦离开,对她的打击实在太大。凯伦不愿意离开学校,也是舍不得她的工作。而且如果一个人被人整天说和自己的好朋友有不伦之恋,在这种情况下偶尔产生这种念头也很正常嘛。这并不是什么大不了的事,没必要非得整天在严苛的道德标准下,狠斗同字一闪念。

《双姝怨》观后感(八):谎言里的真相

这是一部超前的电影--六十年代homosexuality and lesbianism 尚是禁忌话题,片中含含糊糊地称Miss Dobie和 Miss Wright之间的感情为unnatural的事儿,令小镇居民视为瘟疫;世俗如此强大地站在对立面,女主之一终于含羞自尽,另一不堪精神折磨,与已订婚的男友分手。

有趣的是,Martha本未意识到自己堕入不伦之爱,Karen和医生传出结婚消息,她竟妒火中烧,面斥同伴自私寡情;而本应天真无邪的小女孩儿们私下却议论两位老师过分亲密的关系,偷窥到Karen在 Martha颊上轻轻的安慰一吻,Mary如获至宝,也许那个时候,渴望复仇的小心灵霎那充盈着“果不出所料”的正义感呢。

相对于Martha直抒胸臆的坦白--“Maybe I love you the way people said I did.” Karen的取向则一团模糊,情势危急时着急要和男友马上生个孩子,可当男友提出一起远走高飞时,却舍不得身边女友,哪个是她的真实想法?

潘朵拉之盒由Mary亲手打开,可又是在谁的眼里,两位平常低调的女子遽然化作妖魔?Mrs. Tilford们若然知晓Mary的谎言里竟包含世人难容的真相,还会为此良心不安么?

《双姝怨》观后感(九):禁欲害死人

hirley Maclaine 无疑是该片最出彩的地方 她对Hepburn的那段内心独白 演绎的真实可信 令人痛心...

homosexual 在那个人们还没有摆脱传统道德 宗教束缚的年代 在那个性解放运动还没来得及席卷整个美国的年代 无疑是一项guilty 而且算得上top class. 整部影片始终未提一个“同”字 可见当时环境之险恶 以及此话题之敏感。 在那个时代 凡是与“同”沾上半点可疑 你的人格立刻遭受否定 你的人生立刻变得一无是处 你的存在立刻变的龌龊不堪。 即使你根本未做什么不可告人的事 你也立即为拥有这样的想法而觉得可耻 从而在激烈的内心斗争中丧失生存的勇气。 谣言是可怕的 社会是可怕的 可自身的禁欲更是可怕..

抛开沉重话题

两个女演员真是不错: hepburn除了温柔贤淑 清纯可爱 又有知性女子的气质 难怪几十年来 男女通吃 这是世人皆知了; maclaine一向给我怪怪女的感觉(从公寓春光就开始了)可这次扮演一个内心压抑的les却又演的这样好 她对hepburn的每一个眼神 每一举手投足 每一个细小的面部变化 都让人相信她是无可救药的爱上她了(也使我开始无可救药的爱上她 决定要找她更多电影 哈哈)。 据说她曾设计动作 为hepburn穿衣扑灰尘什么的 最终被认为过于暗示 剪了..

ity..

真希望这俩是一对儿呢 一方面也由于男主角garner一直以来没有给我好感..

《双姝怨》观后感(十):咬牙切齿

这是一部不走寻常路的拉拉电影,其实严格来说都不该算,这个不走寻常路也有着特定的时代背景。总的来说观影过程并不愉快,因为这个故事和时代背景太让人咬牙切齿了,同时也就是这股恨意成就了这部电影吧。

首先让人咬牙的就是这群熊孩子,和《狩猎》一样,这个关于两位女老师情史的谎言始于一个孩子,接着所有人都无条件的相信孩子,讽刺的是直接后果就是所有家长都把学校里的孩子接走了,因为这样的状况会影响孩子,看到这样从小就充满恶毒的孩子脸,是不是很想一巴掌抽下去,天真和纯洁到底是指什么吃的。

第二层讽刺是真相本身,玛莎并没有意识到她对卡伦的感情,或者她始终在回避,偏偏一个孩子的谎言逼迫她思考而发现了谎言下的真相。说出来的是假的,却揭示了一半当事人自己都不知道的真相。这事本身就是悲剧,自己的情感还需要别人以这种诋毁的方式揭露,说出来还吓到了包括自己在内的所有人。于是直接导致了玛莎自杀的悲剧,她不完全是过不了别人这关,她是过不了自己这关,60年代的美国对于同性恋的指责还是全方位的负面,就算是跳脱出这件事件本身,自我认同和与社会社区的关系始终无法圆满,就算个体再张扬,人依然是社会的人,人一多就没好事貌似是对人类永远的魔咒。

还有一个讽刺是卡伦,她是这一切一切的受害者,她才是纯洁的标志,让奥黛丽赫本来演这个角色更是纯洁得不要不要的。但我总觉得她这种形象有种不作为的无力吐槽感,也可能是时代局限性吧。虽然电影的表现手法很六十年代,演员表演各种夸张的特写,但是感情渲染的还是很到位的,就像一开始说,咬牙切齿,恨不得冲进去每个人抽一巴掌才解恨,你们赢了。