《小园即事》是一本由张充和著作,广西师范大学出版社出版的平装图书,本书定价:49.00,页数:344,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《小园即事》读后感(一):“小红帽”的“隔篱瓜”

《小园即事》刚好在十一长假前收到,到长假里陪着我家丫头做作业的时候已经看完。很喜欢《小园即事》这个名字,与那些之前出版的有关张充和的书名一样,四个字,如《天涯晚笛》,如《古色今香》,如《曲人鸿爪》,都有骈文的韵律,同时也符合张充和的静淡。

《小园即事》一共分为四部分,分别是“少年时光”,“岁月留痕”,“亲情记忆”,“桃花鱼歌",其中绝大部分的文章均为张充和经胡适介绍进入《中央日报》,编辑“贡献”副刊时发表的,从1936到1937年,期间仅仅一年多的时间,她发表了大量的短篇文字,如抒情的散文、精巧的小说、看似随意的随笔、还有风致小趣的书评以及独具视角的艺术评论,等等,篇篇可称为细腻精致、情文并茂、引人沉思的小品。

沿着《小园即事》的脉络,从张充和的笔下,清晰地看见她的成长的轨迹,抚养她的叔祖母非常重视对她的教育,为她花数倍高价延请最好的私塾老师,随身提点、细辛培育,而故园里留存祖父所遗书籍也给了张充和丰厚的熏陶。十六岁后,叔祖母去世,她回到苏州,进入其父张冀牗当时在苏州创办的新式教育——乐益女中。归家之后,亲情,在十个兄弟姊妹的相处之中自然流露,民主温馨的家庭氛围给予张充和宁和安祥。这些一一被张充和慢慢记录,在字里行间,透露出一个清淡女子在抗战初期的所思所想,战争残酷、家世浮尘、世情阡陌,社会轨迹、文艺沉浮,徐徐缓缓,慢慢道来,或是清爽自然,或是意象万千,或是引人入胜,或是发人深省。宛然便是温暖的春风,在那一样一份政治立场宣明的报纸上,留下了一抹淡淡浅浅的温柔明丽。

这些恬淡、诗意而又具丝丝悲悯的文字,给予当时的读者怎样感受自然,并不得而知,而今天的读者来说,回想那样颠沛流离的苦难岁月,面对如斯文字,感受到的怎样的宁和和安祥。在那个文盲率极高的时代,能读书写字的女子本来就不多,成名的那些都带着那个时代的悲戚烙印,譬如张爱玲的冷刻,譬如冰心的薄稚,或者萧红的惨烈,再拟或更多留下点点斑斑记录的其他女作家们,无一不在或高或低地呐喊、嘶鸣,因为这些高音,她们获得了或多或少的关注。而这位数学零分破格录取于北大,被称为“小红帽”的”张充和,顶着世家闺秀、倾世才女的光环,她却与琦君一样仅仅爱写围绕身侧的事儿,既琐碎又毫不起眼的小物小事,随意遣怀,甚至自比为“吐痰” ,但在沉心阅读的读者心中,这些文字则恰如她自己所写的句子——“做人不落二乘,应当然思想的食料丰富,让思想的肌肉发达。”《小园即事》的内容却正是这样的“小”的食料,让今天行动上躁动不安、思想上却空虚无聊的人得到抚慰。

《小园即事》里,张充和写的是幼小离家的童年孤单、写的是给予她传统教育的祖母、写的是寻常巷陌的人情世故、写的是家长里短、写的是身际周遭的贵贱尊卑,也写就了她与张大千等艺术家的交流,等等。一篇篇的清淡笔墨,细巧秀雅的笔力,写得淡,描得细,文虽短薄,情却深沉,更有深思颇为耐人寻味,特别如她笔下从小一块长大的仆人的孩子、马夫,等等。字里行间,张充和澄澈心灵一览无余,每一篇里充满了此后无数人仰慕的、她的对世事的怜悯,而这些怜悯里丝毫没有矫饰,同时既不亲昵也不疏远,纯粹而自然,完全是源于她骨髓之中的纯正传统的文人精神,没有激情燃烧的高温,只有丝丝缕缕让人舒服的温软,豁达而善良,让喜爱她的读者更深刻的体会她的联语“十分冷淡存知己”,同时也让她当年离京时放弃了自己精挑细选的“宝贝” 而将乘机位置留给保姆的故事显得格外真实。

每一个读到张家故事的读者,多少都会艳羡张家这样的大家庭:传统却没有传统的桎梏,规矩却没有压抑孩子的天性,父母慈爱,兄弟姊妹悌睦。即使十六年分离,却依然能令张充和轻松融入其中,不曾因时空分离而造成彼此疏离。如此良好的家世,如此传统而又开明的家教,不仅塑造了张充和通身的古典韵味,同时也令她兼具了自由民主平等思想,集文雅的严谨和自然的顺平于一身,可以说涵养于古韵却游刃于新律,颠沛于变幻而不随波逐流,兰心蕙质,自成一格,仿佛山间的一泓清泉,涓涓细细,无声润物、无语动人、无词成歌、无相成思。 一如她自己的小诗:“当年选胜到山涯,今日随缘遣岁华。雅俗但求生意足, 邻翁来赏隔篱瓜。”

2014年10月3日星期五上海

【天涯】http://blog.tianya.cn/blogger/post_read.asp?BlogID=150117&PostID=67190775

【网易】http://iwenqing.blog.163.com/blog/static/14301442201493105448894

《小园即事》读后感(二):文短蕴长 才女书写正派温柔

你站在桥上看风景

看风景的人在楼上看你

你装饰了别人的梦

——楼上的诗人等待半生,一片痴心世人尽知,终没能博得桥上的佳人青睐,却也成为陈旧时光里的一段熠熠闪光的才子佳话:佳话里的女主角便是少女时期的张充和。

她是已故耶鲁东亚系名教授傅汉斯(HansH.Frankel)的夫人,书画、昆曲、诗词造诣皆深。自张爱玲、冰心相继凋零、宋美龄随之辞世以后,人们最常冠于她头上的称谓是“民国最后一位才女”。

张家可谓是近代史上的名门望族,一家兄弟姐妹十个,以四个姐妹最为著名,据说叶圣陶曾叹:“九如巷张家的四个才女,谁娶了她们都会幸福一辈子。”这才貌双全的四姐妹便是张元和、张允和、张兆和、张充和。

关于她们的文集和传记已有不少:《最后的闺秀》、《张家旧事》、《合肥四姊妹》,均趁着大众对于旧时代金枝玉叶的怀旧风潮畅销一时,故而四姐妹的故事至今被人津津乐道:

老大元和以名门闺秀身份委身昆曲“戏子”顾传玠;老二允和直率勇为、嫉恶如仇,颇有英雄情怀,嫁给语言学家周有光,在战乱中尝尽颠沛流离之苦;老三兆和因为沈从文著名的情书攻势名动天下;论及学识渊博、学养深厚和才思敏捷,当推让卞之琳单恋半生、最后远嫁美国的四小姐充和。

——如果拍成电影,想必个个堪比《黄金时代》。尤其张充和,虽则为人低调,自谓“十分冷淡存知己,一曲微茫度此生”,其才气和传奇性绝不亚于张爱玲、萧红和林徽因诸姝。

张充和是张家第四个女儿,在襁褓时期就过继给叔祖母抚养。这位叔祖母是李鸿章的亲侄女,对她的教育非常重视,为她请最好的私塾老师;祖父留下的一屋子书籍给了张充和丰厚的传统文化的熏陶和学养。叔祖母去世后,16岁的张充和回到苏州九如巷,在父亲创办的乐益女中继续接受教育。

大概因了成长环境的原因,张充和身上没有萧红和张爱玲们身上的叛逆。她从旧时月色下走来,在同时代的女性赶潮流地接触新思想、新事物的同时,她还在合肥老家跟着私塾老师读古书、临碑帖、参禅道、“向线装书中,向荒废的池阁,向断碣残碑中去找朋友”。她向往和坚持百年的生活方式是每日磨墨练字,吟诗填词赏画,偶尔和同好们举行昆曲雅集,拍曲互和,以乐终日。

汪曾祺回忆西南联大的往事时,笔下的充和“唱得非常讲究,运字行腔,精微细致,真是‘水磨腔’。我们唱的‘思凡’、‘学堂’、‘瑶台’,都是用的她的唱法。她唱的‘受吐’,娇慵醉媚,若不胜情,难可比拟”。今天的我们已经很难想象年轻时候的充和唱起昆曲来,是怎样的惊艳法,隔着大半个世纪,只能从张大千的那张背影图中感受其尽在不言中的娇慵醉媚。

闲来翻阅张充和的雅文小集,由衷觉得,如果上个世纪三十年代便有微博,如果民国时期的名媛闺秀也写微博,想来就是《小园即事》的感觉。集子里收录的是张充和早年的一些副刊小文,大多成稿于其少女时期,篇幅短小,信手随记,既有世情阡陌,亦有寻常家境——

写家里姐妹关起楼门摆酒和诗,大家不过端起酒杯做做样子,唯有二姐豪爽,一口气喝下,即时倒在床上呼呼睡着了,句句是《红楼梦》里才有的生活;

写苏州人“吃茶”习俗,宛如风物小品;

写家里仆佣口中的故事,寥寥几笔便活灵活现;

写中秋节回家探母。对于这个从小抱出去的女儿,母亲面上虽是淡淡,但总不会忘记叮嘱厨房做她爱吃的红烧鸡,在给孩子们的一般果品玩意中,单单多给她插了一瓶桂花;

写沈从文迷恋淘旧物,家里塞满了宋明旧纸青花瓷器,唯恐妻子埋怨,便劝说单身无家累的她:四妹,你应该买这个,应该买那个。

……

虽是闺阁文字,但篇篇皆是正统才情,字字充满恬淡诗意,其行云流水一般的行文,能让被速火又速朽的网络语言所挟裹的你我,学会如何以规范的汉字去表达女性的正派温柔。

暑假收到王道兄寄赠的新书,由他编注,张充和女士的早期雅文小集《小园即事》。在安静的遍地桂花香的秋光中读完了这本书,掩卷心头依然流连不已。

说起来对张家四姐妹的了解还是始于沈从文张兆和的爱情故事,可是故事知道了也就仅此而已,从来没有想过要更加深入的去了解她们,内心里总是认为不过又是一群风雅小姐们的风雅故事而已。所以当金安平的《合肥四姐妹》热闹的时候,压根就没有打算去看,内心里也认为不过是后来人的猎奇窥探而已,甚至在读了张充和的《曲人鸿爪》以及《天涯晚笛》之后,也只是迷恋充和先生的书画诗曲,当然这种迷恋仅是一个外行俗人对一切美好物事的迷恋,也从未想着去探究这一美好背后的故事以及缘由,甚至在买了王道兄的《流动的斯文》,也还未来得及去读,直至读了这本《小园即事》,才发现,张家姐妹的故事文字竟然如此优雅又如此安静,沉迷于其中,已然忘却了身边这喧嚣纷攘的世界。

张充和的诗词、书画、昆曲的造诣之高深自不待言,但就这本集子里的文字放在整个文学史上看,并不能说她文学成就很高。大部分的文章均发表于《中央日报》,当是她在1936年,经胡适介绍进入《中央日报》编辑“贡献”副刊时,在那一年多的时间,她发表了大量的短文,散文、小说、随笔、书评、艺术评论等等。这些文字涉及亲情、友情、成长、变故、旅程、信仰等等,在文字间我们感受到这一位世纪老人年轻时所思所想,也从另一个侧面反映了那个时代的社会生活和教育情形。张充和那个时期的文字的整体风格是徐缓而清婉的,就像是山间小溪旁轻抚过的微风,没有那个时代的很多女性文字里的浓丽,也没有故作的深沉或者哀婉。写童年的寂寞、写祖母的深情、写友谊随着成长的凋落,写里巷的旧闻人情等等,都是寻常物事,轻淡笔触,可是细品,却分外耐人寻味,因为文字里蕴含着丰富的情绪和情思,有她清澈的眼睛看待世事的实感,即使迷茫迷惑,也不纠结,而是将之坦呈给读者,不矫饰,不虚掩,真诚自然。很自然地,作为读者会对她的家庭她的成长有了一探究竟的兴趣,也很好奇,到底是有着怎样的成长经历以及教育背景才会成就这样的文字这样的人呢?

在《小园即事》里张充和每一篇文字后面都有编著者王道所作的编注,既有对文字里蕴含的情意味所作的理解,也有对写作背景的介绍。张充和是张家第四个女儿,在襁褓时期就过继给叔祖母抚养,而这位叔祖母则是李鸿章的亲侄女。叔祖母对她的教育非常重视,花比别人高几倍的代价为她请最好的私塾老师,另外祖父所留下的一屋子的书籍也给了张充和丰厚的传统文化的熏陶和学养。叔祖母去世后她回到苏州,他的父亲张冀牗是一位兴办新式教育的教育家,创办的乐益女中在苏州是赫赫名校,张充和又在乐益女中接受了新式的教育。十个兄弟姐妹相处,家庭氛围是自由民主而又充溢着浓浓的亲情的。张家虽然是一个大家庭,但是几乎没有旧时大家庭里的那种复杂的家庭关系,没有对孩子自由成长的天性的压抑,家庭成员之间互相友爱体谅。虽然张充和十六岁才回到这个大家庭,但很快就融入其中,并没有因为长期的缺席而少些手足间的互爱少些父母双亲的疼爱。良好的家世,传统而又新式的教育背景,使得张充和的文字里既有传统文化的古典韵味,又有新文学的清新自然。涵养于传统文化的丰厚土壤而不拘泥于传统,浸润于新思想新文化的氛围里而不张扬出格,这一品格显现在这本《小园即事》中,让那一篇篇的小短文,就像是一泓明澈的春水,如此优雅,如此安静,令人怀思不已!

《小园即事》读后感(四):小楷

周日特意拐到小书店去看了一下。几乎快一年没有去了,女店员还认得我,说我很久不见。小书店没有变化,扶着扶栏上了很狭窄的木楼梯,顶天立地都是书。

因天热,走得累了,只随意挑了三本书。其中有一本张充和的《小园即事》。

心里一定是有赶时髦的意思,只是自己不觉得,不然不会挑这本书。好像很多人在议论她们张家几姐妹,闺秀才女云云。既是一本新书已经拿在手上,不妨看看怎么秀与才。不知是哪位读者,说民国时期出了很多妙人。我想张氏姐妹也在其中。关于这个妙字我想说的是:乱世出妙人,妙则拜我们传统的封建文化所赐。我的这种看法大概要被很多人否定。

这本书编得不好。主要是编者水平较低,文字不好,笔下绊蒜,偏又罗嗦,找到一个纸缝都要写几句,这样夹在张的文中或附在她的文后,清水中孱浊水,很是败兴。但张的文字还是好看的,很清澈,适合夏日捧读,可以消暑。

看到她写她喜欢呆在旧园里,不爱时兴,不向前走,爱怀旧,往后退,要退到古时候去才好。最爱的是断壁残垣,深合我心。她那个时候,上世纪的三十年代,苏州的拙政园竟然还是个废园,园里没有家具,去喝茶居然还要自带藤椅。又看到她写她们姐妹们在自家的庭院里种花,她的二姐喜欢热闹的牡丹,她则只想在路旁种上两行麦冬。这也正是我喜欢的。她说的麦冬,应该就是沿阶草,书带草,被我水养在瓷缸中,很清雅。

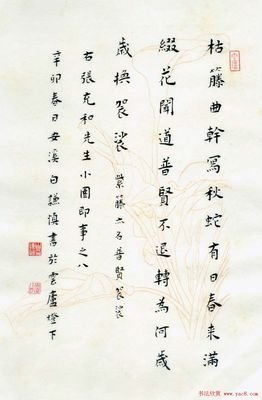

她被冠以很多虚名。说她在全世界传播中国文化云云,不知她听了心中是否乐意。我则只留意到她写的字,多为小楷,写得不算太好,但秀中寓刚,极富古韵,有很强的形式感,展卷而读,看到的不是字,是一种生活方式和人生姿态。是我们这里久已消泯而又让人无限怀念的生活方式和人生姿态。是古旧的悠长的澹宁的日子,安步当车,往回走,慢慢走向从前。

能看到这样的几篇小文章,这本书买得不冤。

《小园即事》读后感(五):到底是大家闺秀

到底是大家闺秀

林颐

民国是气韵天成的年代。名士风流,淑女窈窕。说不尽的故事,道不完的传说。翻开张充和的《小园即事》,再一次,沉浸在民国独特的氛围中。

合肥张家,以淮军将领、官至直隶总督的张树声起家,代代子弟皆修学问、冶情操,世家风范,斯文绵延。到了充和这一辈,张家十姐弟各有才艺,成就斐然。四姊妹中的小妹充和,浸淫于书法、昆曲、诗词等传统文化,染得一身风情雅致,却又不为古风所拘,洒脱自由,时尚活泼,且无一丝浮浪矫揉之态,通过《小园即事》雅文小集,可以窥见这位民国闺秀的精神世界。

《小园即事》忆人忆事很多,以充和忆叔祖母的文章最感人。充和从襁褓时期就过继给了叔祖母识修(李鸿章的侄女),识修给了充和最温暖的亲情之爱,亦为她存备了一颗始终向往真善美的心。读《我的幼年》,小小的充和说“我是祖母生的”,天真傻气的回答里包裹的是最亲近的爱,絮絮地说,都是点滴日常,祖母墓上长了草,充和似乎听见祖母说:“孩子,丛草处多毒虫不要去!”

祖母过世,充和16岁时重回张家,在充和的文章里,完全看不出充和与张家其他人隔着16年的光阴,写兄弟姐妹喝酒对诗、嬉笑打闹,写三姐夫沈从文上张家求亲,始终是淡淡的温馨,暖暖的情谊,让人情不自禁由心底微笑。充和,想必是人见人喜的吧,她对人总是那般自然而然地好。

充和心有慈悲。《变戏法》中的小哑巴,《痴子》中的傻儿,充和怀着真切的同情,写他们的故事,她自己家世优裕,但她的眼光总是投注在普通人家的命运里,她始终觉得人与人不应该有差别。

她写《隔》:“他向我磕头,为什么?为什么他要向我磕头?为什么他不再拉着我的手向后园摘黄瓜,摘扁豆?为什么他不再采一大束诸葛菜的紫花来装饰我一头一身?”想到鲁迅笔下的闰土,同样是久别重逢的童年伙伴,主仆的身份隔开了友情,鲁迅是以笔做矛的犀利,充和则是一叠声追问的伤心不解,更倾向于情感的共鸣。

她写《手》,一个已婚女人,跟着铜匠手拉手私奔了,女人的丈夫开枪,对准的不是头,而是“打开他们的手”,女人后来和铜匠开了个小店,女人用那只带着小洞的手勤快地做着小买卖。千把字的短文,说不清是小说还是散文,那只“手”生发出的意象,有“五四文学”的精神,但不是直接的呐喊,而是婉转曲折诉之于情。充和受着新思想的洗礼,骨子里却始终是“古”人,现代和古典在她身上融合得颇为妥贴。

《小园即事》文章短,意蕴却无穷。得益于充和在书法、昆曲上的造诣。留白予人以极大的想象空间,而文章的结构铺陈则恰如一出出精彩的戏曲,让普普通通的事情具备了一波三折的戏剧性。《小园即事》收录了充和多幅书法画作,一笔端丽清秀的小楷,董桥曾经赞叹:“充和先生送过我一幅墨宝我已然很满足了,我迷她的字迷了很多年。”充和的昆曲剧照,那一低头的温柔,那一举手的风姿,难怪会装饰了卞之琳无数的梦境。他在她的窗外,走不进她的门里,却将她遥望成了永远的风景。

到底是大家闺秀。一卷书一盏茶,一支曲一壶酒,小园自成一统。这一百年的时光,天地激荡、世事纷乱,“小园”却独有清寂境地、简宁岁月。那个时代的许多人,渐渐从“小园”里走来,微微笑着,吟啸徐行。

已发表《海南日报》等报刊,欢迎书评约稿。

《小园即事》读后感(六):我若有家,愿家里多一些阳光

叶圣陶曾说,”九如巷张家的四个女孩,谁娶了他们都会幸福一辈子。“

大姐张元和夫君是昆曲名家顾传玠;二姐张允和的夫君是著名语言学家、汉语拼音的开创者周有光;三姐张兆和的夫君是作家沈从文;张充和则嫁给了德裔美籍汉学家傅汉思。“张家四姐妹“个个兰心惠质、才华横溢,可谓是传统才女的代表。张充和是“四姐妹“之小妹,被誉为“民国最后的闺秀“。2015年6月18日凌晨,张充和在美国去世,享年102岁。斯文百年,一缕香魂,留给人们的是无限哀思与神往。

十岁时,师从朱谟钦学习古文和书法;十六岁,师从沈传芷、张传芳等学昆曲;二十一岁,以国文满分、数学零分的成绩被北大破格录取;三十五岁,结缡傅汉思,次年移居美国,任教于耶鲁大学。章士钊誉她为才女蔡文姬,戏剧家焦菊隐称她当代李清照。沈尹默夸她书法是“明人学晋人书“,诗人卞之琳爱慕了她一生,为她写下《断章》著名里诗句:明月装饰了你的窗子,你装饰了别人的梦……

张充和的一生充满了故事。她温婉端庄,是中国传统多才多艺的淑女,从来不乏追随者。但和林徽因、唐瑛等民国名媛不同,她始终心如止水,坚守着平静的生活,不为美貌和才气所累。她总是有自己的主张,当别人接触新文学、新事物、新思潮时,她却偏安在拙政园破落一角,对着一个残碑上的几个字研读大半天。她不喜欢多变的政治,倒是对昆曲起了兴趣,觉得《西厢记》、《牡丹亭》的故事都能唱出来,真好玩,于是一唱就唱了一辈子。

在激进变革的时代里,她就像一个“退步者“,从未想过要去开拓,而是要守住内心的灵性,不让时代改变她的本质。

张充和生在上海,从小就被抱回合肥,由叔祖母照顾长大。小充和的童年是孤独的,幼小离家,缺少父爱,没有姐妹和玩伴。但是在老祖母的熏陶下,她心怀禅意,充满着对他人的温情。她极富同情心,渴望着人与人之间的平等与亲近,简单的萍水相分即能生情。

她常常沉浸在幻想中, “我放学回家是对着北窗读书,但是心不在书,常飞到那座高强上去。墙上常有小猫咪在上面晒太阳。我总想,我如果也是只小猫咪,现在不也在那上面吗?“读书之闲,就这样自己玩着一个人的游戏。孩子总会找出可做伴的东西,譬如日月星辰、花鸟虫鱼,张充和选择了古书。“我时常找朋友,向线装书中,向荒废的池阁,向断垣残碑中去。在夕阳荒草的丛中,我读着那残缺的碑文,仅仅几个字,比读一首最美的诗句还感动。”

人们谈起张充和的才华和气韵,更多是羡慕和崇拜,却少有人理解她的内心。二十世纪三十年代,张充和数学零分考入北京大学,一时成为话题。那时她整天带着小红帽,骑着自行车,独来独往,成为北大的一道小风景。

曾有一张老照片:“小红帽“静静坐在冬日的门前,身旁有一只可爱的小狗,眯着眼,迎着阳光,什么也不做。画面显得美好而淡定,就像当时的充和一样,她的优雅总是与孤独为伴。

考入北大后不久,充和因病休学。她在教科书编选委员会工作,一年后,教育部又取消了这个项目。充和并没有太失望,当然,她需要工作,因为和姐姐们不同,她是单身,必须自食其力,但她决不愿意仓皇求职或是匆匆嫁人。充和喜欢保持单身女性的身份,自由自在,不在意社会对已婚女性的期待。

张充和小时候常常躲在大祠堂里,孤独、寂静,渴望着友谊,渴望着知音。以至于后来遇到那些同道中人时,她更是珍惜,一辈子都记着与他们的交往。

从上海到合肥,从老祖母去世到苏州,考入北大后寄居姐夫沈从文家,之后又因病休学,先后到过南京、青岛、上海、昆明、成都、重庆等地。她很少有一个真正意义上的“家“,直至三十五岁结婚后去了美国。

在和傅汉思结婚纪念时,她曾经做诗说:“三餐四次糊锅底,锅底糊为唱曲迷。何处夫君堪此事?廿载刮洗不颦眉。”或许这才是这位“民国闺秀“真正向往的生活。临帖、唱曲、作画、读书,与爱的人一起随园而安,平安喜乐。