《世界上最疼我的那个人去了》是一本由张洁著作,山东画报出版社出版的平装图书,本书定价:16.00元,页数:188,文章吧小编精心整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《世界上最疼我的那个人去了》读后感(一):不是纪念 不是炫耀 只是忏悔

世界上最疼你的人是谁,假若有一天他(她)离你而去,你会怎样?

作者说,这几十万字写得万分艰难,殊不知对读者来说竟也看得万分艰难。

很遗憾,由于种种原因,阅读过程常常被中断,但每次再拿起时都要把之前看过的部分再看一遍,就这样让自己“白白”受了许多煎熬……煎熬,真的是煎熬,面对如此真挚的文字,很多时候都是眼中含泪读了下来。

不知为什么,虽没经历过书中的一切一切,但就是理解作者的千万种感受。我懂,我懂她写这本书的目的不是为了纪念,更不是为了炫耀,她只是想要忏悔,想要用写这本书的煎熬过程来惩罚自己,惩罚对母亲的“不孝顺”。所以才会有书中的那样一句话,“我实在并不孝顺,我只是非常爱妈而已”。

记得刚读这本书时,是通过学校老馆的借阅。翻开第一页,看到之前的读者用铅笔写上的一行文字,“每个为人子女者都应该读的一本书。”虽然字迹已模糊,但每个文字似乎又是那么清晰,清晰到我相信,无论是我之前或是之后读过这本书的人都会永久地记得……

我真的没有办法过多评价这本书的内容,仿佛我的评价终究只能破坏它的完整,那其中伟大的情感不是我们可以轻易参透的。

我只知道,我很动容,它让我懂得了将来如何去爱护我的母亲,如何不留下似作者这般一辈子的遗憾。

《世界上最疼我的那个人去了》读后感(二):未提笔时泪千行

高一时从图书馆里发现了这本书,可是看着看着就怕哭声太大吵到室友,独自一人跑到阳台上用纸巾掩盖所有的泪水。

那时我第一次被告知姥爷的肾坏了,以后的以后,要做透析。

我的心随着作者的笔触一次又一次地起伏,可能感同深受,便不过如此。

两天前,接到姥爷已经去世的消息,这个书名,开始一次又一次地在脑海里转悠。

我今年20出头。

11年前姥爷视力骤降,8年前肌肉开始无力,5年前大脑出现痴呆。

3年前傻傻的姥爷犯了病,忽然在床上大哭起来,原因竟是担心我在外面没有钱花,嘱咐爸爸妈妈给我两百块钱。——他其实还活在自己的世界里,当时的工资是一个月50块。

他经常让姥姥给我做两斤红烧肉吃。——他其实还活在我小小的时候,他为我骑着摩托车去周边的乡下买刚杀的猪肉,大大的鹅蛋。

当他开始渐渐习惯于遗忘,遗忘了自己曾经的辉煌,遗忘了自己伴侣的姓名,可是却从不曾遗忘我。——他永远都是那个起床后把抱一抱襁褓中的我排在洗脸刷牙之前的姥爷。

当我渐渐长大,在医学的路上越走越远,总想着有一天可以亲自过问他的健康,指导他的治疗和用药。却不曾想这一天还没到来,却永远不会到来了。

实在是太突然了。

在您走之前的那个晚上,我忽然梦到了您。我、姥姥和您一起坐在肯德基的桌子前,吃着我买的汉堡。您是我记忆中的模样,穿着那件蓝色的毛衣,看我的时候眼睛还是那么清澈。

您在我的心里,也永远都是这样的年轻,这样的智慧,这样的能干。

仿佛又回到了小时候,您领着我的手,走在路上,高唱着:月亮走,我也走,我送阿哥到山头,到山头。

谨以此文,怀念两天前去世的姥爷,祝您一路走好。

《世界上最疼我的那个人去了》读后感(三):想念时会呼吸的痛

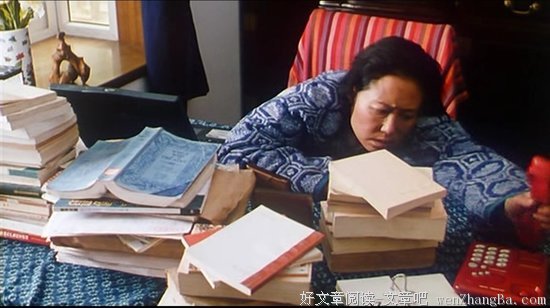

很久以前在电视上看见这部电影。

《世界上最疼我的那个人去了》仅仅是名字,就看着觉得好心痛。

可是一直都没有选择去看,偶然又看见了这本书,随便翻着看,我不知道作者是怀着什么样的心情去写的。我只知道,我不喜欢,一点也不喜欢,特别不喜欢。我感受不到,作者的感情,也许是我浅薄,但是我还是依然不喜欢。

身体可以是已经冰冷的,但文字可以永远温热。

那样爱你的她,除了懊悔,对她还有多少爱。

因为觉得心有愧疚而产生的爱,至少,还算爱吧,只是有那么一点可怜。

世界上最疼我的那个人去了,她曾经视我如命,她曾经爱我如宝。她曾经陪伴了我的整个世界。也只有她知道我最喜欢什么,喜欢玩什么,喜欢吃什么,喜欢穿什么。不舒服,她一定是第一个发现,最着急的那个人。

想起那时候,刚有电脑,说起电脑有病毒,她着急的对爸爸说,怎么可以让电脑放在我一个房间呢,万一被电脑里的病毒传染了怎么办。我笑了,可是又好想哭。她是那个,我一打电话,说好想你,就立刻流泪,就放弃工作,回到我身边的人。被在乎的小小的我,也深深的眷恋她。

做恶梦惊醒,大哭大闹着说房间里有坏蛋要抓走我。她只好让父母将我抱走,换个房间睡。泪眼朦胧中,我千叮咛万嘱咐父母,一定要让她换个房间,不然坏蛋会把她抓走。即使换了房间,还念念不忘这件事情。不断地问她有没有换。哄小孩,当然会说,换了。而小孩,也会相信,即使只是哄哄我。安心得睡了,第二天,坏蛋没有抓走她,她依然在。我相信了我的相信。

某一天

有个人,突然问我,你是有多久没有拥抱过,连拥抱都不会么?

那又怎样。嘴在逞强,却好想哭。

不尴尬,很随意,很自然的拥抱着你,可是对别人,我永远学不会。向你撒娇,无聊的时候,心情好的时候,随时扑在你怀里。对于别人,只是僵硬的接受,一直那么被动。

E每一次,很难过的时候,都会在心里对你说,给我一个拥抱,仅仅如此就够了。我怀念。

TOP!

只是又看到这本书,只是又想起了她。好想念。又有点难过。没来得及好好道别,所以才那么念念不忘吧。也许,是还在怀念那样的爱吧。也许,是还想好好爱她吧。回忆那么长,思念那么深,文字那么烂,左心房的疼痛感那么真切。

亲爱的,我很好,你呢

《世界上最疼我的那个人去了》读后感(四):唯心

无疑,这是一本让只要是有母亲的人看了都会难过的一本书。

看到后半部的时候,甚至会对作者本身产生埋怨,她为什么要对自己的母亲那么严苛,那不就是个老人吗?那样年纪的老人为什么要强迫她做那么多事情?有时又会觉得是不是因为是作家的缘故,想象力太丰富,心思太细腻,才会有那么多的猜想,又有那么多的不满,这种骨子里的细腻一度让我在阅读过程中产生厌烦之感,只想说:想那么多有什么用?烦不烦啊?而看到作者描述自己的大部分精力都投入到自己先生身上的时候更是心生不满,觉得你到底分不分的清孰轻孰重?

可是,现在我知道,当初我会那么想,只是因为太无知。

我一直都会提醒自己的一个事情就是,当我对什么没有彻底了解的时候,我就没有评价的资格。事实一再证明,确实是这样的。我不了解张洁这个作家,我只能从书里有限的线索知道,她离过婚又再婚了,有个女儿在美国,可是我又凭什么从一个对于母亲的逝去悲痛不已又一味自责的女儿的书中找出指责她的理由呢?我什么都不知道。我并不知道她一生婚姻的不幸,不知道她付出了一辈子的先生是个大她20岁的高官,不知道她的这段恋情使她自己蒙受了多少屈辱和折磨,也不知道即使是这样得来的爱情最后也是一桩悲剧。她为什么会是这个样子本就不是她能决定的。

更何况,正是一种至深的爱,至深的痛才使她根本不能对母亲放手。她会要求母亲做复健,做运动,是因为真的无法舍弃,这是她们母女的约定。

我知道的真的太少了。这个世界,这么多的事情和道理,我到底又看懂了多少呢?

《世界上最疼我的那个人去了》读后感(五):《世界上最疼我的那个人去了》

一直以来都很想看这本书,但迟迟未买,不是不想,而是不敢。娓娓道来的文字述说着母女间令人揪心的情感,每一段话都很平实,每一件事都很微小,生死一线间的不舍使人感慨至深。今天去看姥姥,几周不见了,看得出她很想我,拉着我的手和我说,最近总做乱七八糟的梦,是不是今年过不去了呢,我笑着反驳,心里却在悄悄地流泪,人老了,再多好吃的东西也不想吃了,再多好玩的地方也走不动了,我小时候的誓言基本都实现不了了。总是很忙碌,为家,为孩子,为很多很多看似重要的事情,总以为他们身体很好,还有机会,可是。。。。。。想想我的心就会很痛。亲爱的亲人们啊,你们一定要健健康康的,最好到一百岁,让我的心灵再坚强一些,让我的灵魂再麻木一些。这样,我还有时间和机会去爱,还能想象自己是个能带来绕膝之乐的孩子,还能慢慢享受这份舔犊情深的爱。希望时间老人失忆了,这一天永远不会到来!

《世界上最疼我的那个人去了》读后感(六):每个人心里,都会有一个这样的角落……

这是一部写给自己的文字,不为争取读者,只为那些记忆压得人喘不过气来,那些记忆,那些对母亲临终前的种种回忆和悔恨……她需要一个释放的渠道,哪怕没有读者,只为让自己永远记住那些刻骨铭心的日子,那种悔不当初的切肤之痛。

每一个读它的人,都会流泪,为那善良又多难的母亲,更为自己生活中寻觅到的亲人的影子。我用一天多的时间读完了这十几万字,也在这种静默和悲痛中缅怀自己的外婆,一幕幕的画面,我看到的是自己生命中无可追忆的那段岁月,那片永不复盛开的记忆的花朵……

作者说,这十几万字是她最难写出的,我明白。把失去母亲的痛苦再一次翻出,让未结的伤疤多一道血痕,于她,于我,都不忍。

如果说我们痛得彻骨,一切的一切,皆缘于我们爱得深刻。

《世界上最疼我的那个人去了》读后感(七):世界上最疼我的人

不知道在那一天到来的时候,我将是怎样悲恸欲绝……

在这样充满现实和欲望的世界,那一天到来的时候,当我回望身边,倘若是没有人可以去依靠,没人像他们那样疼我的人,那将是多么悲戚。

我想再像小时候一样,在桌上等着父母做的饭菜。我盛好饭一家人其乐融融在一个不大不小的家吃饭。也想亲自做一顿饭菜,让他们在客厅靠着沙发看电视,炒好菜,盛好饭叫他们一起吃饭。

还有好多好多……时间能否慢些,让我完成眼下的事多一些时间陪伴你们?

“妈妈,当我还年轻的时候,当我老去的时候,当我弥留的时候,

始终在我脑海里向着你,朝着你的方向望去;

妈妈,当你年轻的时候,当你老去的时候,

一定是在想着,还有什么可以给我。”

看到这本书的书名和这一段。想到他们,不禁心里会难受。

“一个人在五十四岁的时候成为孤儿,要比在四岁的时候成为孤儿苦多了”

书前的这句话,让我牙疼。

理解为那是书中的一句话,再也没有看此书的心情。

迟早有那么一天,谁都会失去亲人。张洁的悲痛可以理解,同时,她说这句话简直欠揍。

她是自己生活的中心,可如果夸大为全世界也以她为中心,那太可笑了。情感是相对私人的领域,旁人无权对他人的情感置喙。它如此抽象,无从比较。

谁能两次成为孤儿?如果可以选择,如果一定要在两者中选择,相对于在四岁时成为孤儿,我敢说除了脑袋秀逗的人,都会选择五十四岁。

幼时失牯,人生三大悲之一。童年,无父母可恃,必然寄人篱下,尝尽苦辣酸咸。长大了,内心的缺失感从来不曾离开。《相约星期二》里,豁达如他,古稀之年的莫利教授,忆起童年苦楚,仍泪如雨下。无需物质贫乏,一个眼神就足以把你归类,这种满腹心事无人述说的凄楚感觉,若非亲历者,无从体会。

五十四岁,人生半数已过,至少学会了足够多生活的技能和经验。享受了大半辈子的照顾,有几人能有此幸运?一旦失去就以为世界末日来临,把头埋到沙子里自怨自艾,什么也看不到了。

照片上婆娑泪眼的形象,确实令人同情和动容,不过想必她不需要同情。

《世界上最疼我的那个人去了》读后感(八):如果你曾经历——兼回应《恶心,好恶心》

下午,喝茶。忽然想起张洁,然后上豆瓣,想看看人们对她《世界上最疼我的那个人去了》的评价。——对于张洁,也始于《世》这本书。

我没有豆瓣的账号,从来只是看看,走过。为了这本不需形容词的书,特意申请号码做此文。

一篇书评的名字让我不由地看它,米曹写的《恶心,好恶心》。

“可是,从第一页开始就觉得很不喜欢。不只不喜欢,看得简直心头火气。 (不说其他的,光看到书里有那么多各种莫名其妙的单据和张洁风姿卓越的个人照,就有点反感了)

这本书是在写母亲吗?我觉得张洁是在为自己的不孝做辩解罢了。她一直强调自己很忙,不负责,不体贴,脾气不好。 ”

我理解这位书评作者的想法,确实,如果读过全书,你会看到不算少的争执和耍性子。米曹称之为不孝。

但是,我要说什么呢?这本书,不正是对曾经的一些争执和微小细节的不当做内疚反思吗?这不正是其使众多读者感人之处吗?

会想那夜,记不清哪本书提到《世》这本书,于是下载来看。三个小时一口气读完,数次呜咽不能呼吸。当终于看完后缓和了半个小时,在腾讯空间写“黑暗中用三个小时看完张洁《世界上最疼我的那个人去了》,流泪哽咽不能呼吸,耳机中竟然是《赤道与北极》的歌声…树欲静,风还可止,现在还不晚。爱情,荣誉,金钱,性欲,都是我需要的,但是只会也只能是对于亲情的补充。”

想必米曹是一个有个性有主见的人,如果你曾同母亲吵架,如果你曾长久伺候某位病中亲戚,我想,你会理解张洁女士所做,完全是常情,完全在可以理解宽容的范围内。甚至,说这样一句,数年所见类似事情中,未有及张洁女士者。我母亲同姥姥吵架,邻人来家诉说其与母亲种种矛盾……反求诸己,我们都是常人,而张洁女士当时也只是其母之女,而不是作家或者其他。

“为什么书名不是《世界上最爱我的那个人去了》,而是“最疼我的那个人”?

张洁一味索取,却吝于付出。子欲养而亲不待只是个狡辩,总之看完这本书以她为戒吧。” 我想米曹先生对张洁女士可能误会,也不必纠结于“最疼”还是“最爱”,当张洁写作此书时,一本书标题一字之别,有很大关系吗?

对于母爱,其实有很多种解释;对于一个作家一本书,也各有见解。自是不必强求,只想诸位可以多换位思考,设身处地。宽容,比自由更重要。

我只想说,从读完这本书后,直到现在,每次和母亲吵架,当我准备大声凶恶,当我准备甩门而去,我都会想想这本书,然后微笑做让母亲快乐的事情。

不是子欲养而亲不待的,而是最疼你的那个人终会离开,现在就要珍惜。对于张洁,我永远感谢她,将她的爱与痛与大家分享——这其实并不能减轻她痛苦于万一……

《世界上最疼我的那个人去了》读后感(九):细腻平常最易动容

初中的时候上得是乡下的寄宿学校。一个小小的房间二十好几个学生。青春期的孩子九点不到就强制熄灯睡觉实在受不了。后来去买了个廉价的收音机。每天睡前就指望着那来自别的世界的声音来解闷。

后来每天都会固定听一个电台的节目。有一晚推荐的正是这本书。忘记了那时候播音员是怎么介绍这本书的。只记得同期推荐的是周国平的《妞妞》。可能是年纪太小无法体会到作为父亲对孩子的那种感情。我并没有很深感触。反而《世界上最疼我的那个人去了》让我听完一段记挂了好多年。

父母对子女总有一种特殊的包容性。即使再大年纪的我们在他们面前也会不自觉的流露出内心最自然的一面。我总是会在家里对走他们各种互相嘲讽。各种抠脚抠牙邋遢无形象。每天不吵一次我几乎会觉得难受。我想即使没有男朋友。一辈子能和家人平平淡淡生活也很好。

记得书里有个情节是作者在母亲去世后习惯性的做了以前常做的一件事。后知后觉的想起母亲已经过世后才突然沉默下来。如果你不想有这么一天。珍惜现在吧。其实我不太知道张洁是谁。她的书也就看过这一本。不过我觉得一本也就够了。这本书是她写给母亲。其实写给父母长辈都一样如此。且行且珍惜。

突然再最后想起几年前老家一位老人即将过世。在外的孙子一直没赶回来。老人一直吊着最后一口气等着他。最后孙子回来的时候 她见到他没几分钟就安详的闭上了眼。她要走了。硬撑着其实很难受。只为了见你一面而已。

爷爷去世那年我因为有些原因没有回去送行。后来有一晚梦到他。站在老房子门外对我笑。奇怪的是我没觉得害怕。只是觉得很亲切。他们说他在和我告别。那时候突然就很难受了。

好像话题扯到了天边。印象中自己高中的时候还写过一篇文章叫《等待花开的日子》也是关于母亲的。大概就是因为我写东西总是这么容易跑题。老师不喜欢我的那篇文章吧。恩。又扯了。

最后。我很喜欢这本书。语言朴实。即使我现在这么没文化爱看杂书的小姑娘也被感动了。细腻平常最易动容。写书的目的其实也没什么。除了得名得利。能让有些人真正想到点什么。让大家体会到自己想表达的也就够了。

《世界上最疼我的那个人去了》读后感(十):说这本书恶心的,你们都是群没有良心的人!

“张洁还有脸拿她对母亲的不孝卖钱?”

看到这句话我就已经哑口无言了,是被人类的无情而沉默。原来,这世界上有人可以如此的没有人性,如此冷漠,如此刻薄,以及做出这种评论。

在看这本书的时候,我一直就在想,张洁的妈妈真是位幸运的母亲,难得有一个这么爱她,孝敬她的女儿。

说张洁不孝,或者说她放大自己的痛苦根本没看懂或者理解这本书。

挑战一个一个回答。

问: 如果张洁孝敬她母亲,为什么在她母亲挣扎无法支撑自己时时不搀扶她一把?

答:如果你的母亲得了脑萎缩,医生告诉你她要是再不锻炼大脑,等萎缩到一发不可收拾时就离死亡不远了。如果你还是个人,还有点人性,如果你还爱你妈,想让她活着,你也会狠下心让她去锻炼她的大脑。尽管这再不实际,成功的可能性再小,这么做也是出于女儿对她妈妈的爱和焦心。你们真的幼稚的以为张洁看到她妈妈站不起来心理很好受是吗?你们以为她不想扶她妈妈一把吗?如果她想冷落她妈妈在一旁,为什么多次从后面用双手支撑着她妈妈,试图让她自己站起来?

问:解释下“宁愿四岁做孤儿也不要五十四岁做孤儿”这句话。

答:如果我四岁我妈去世了,我伤心不伤心?伤心。但是长大后,我对妈妈的记忆会很模糊甚至淡忘,毕竟只和她度过了人生短短的四年。而且婴儿时期的我还没有什么记忆力,也不懂事,不懂得母爱。可是如果我妈妈五十四岁离我而去,我和她这辈子经历的风风雨雨都刻骨铭心。从我是个孩子,到懂事,到成人才能真正逐渐理解什么是母爱,才明白母亲对我的一番用心良苦。母亲对我的爱,是需要一辈子慢慢体会,慢慢感受的。同样,五十四年的感情沉淀能和四年一样吗?一个中老年女人对她母亲的眷念能和一个四岁小孩对她母亲的眷念一样吗?那种恋恋不舍与感恩能相比吗?自己也不思考思考就问这问题真荒谬。

问:如果张洁真孝敬她妈怎么还顾个小阿姨,托付给邻居照顾,不自己亲自照顾?

答:这个论点漏洞百出。一,张洁不是没有自己的家庭。她是一个女儿的同时,也是一位妻子,也是一位母亲。她不可能抛下自己女儿丈夫不管去完全尽她女儿的责任。这叫做“时间分配”。问这种愚蠢问题一看就是没有自己家庭的人提出来的。二,张洁要养家。她有重大的负担和责任。她是个忙碌的作家,也有应酬,得靠这个吃饭谋生。怎么,你希望她把工作辞掉来24小时做她母亲的特护?那行,她和她母亲两人谁都别活了,家里连收入来源都没了。怎么,还靠中国政府补贴不成?三,书里的张洁自己都五十多岁了。她自己都快要踏入晚年了,你们二三十岁的人站在这说话不腰疼。五十四岁的她,为了照顾母亲天天熬夜睡不好觉,半夜母亲有个小动静她都要爬起来看。为了给母亲找医术最高明的医生,她跑遍了多少地方,求了多少人,看了多少人脸色。为了给母亲买她最爱吃的东西,张洁跑遍了城市,不就是为了尽她这点孝心。为了怕她母亲被其他病人感染,她都坚决自己亲自照顾,最后都把自己累病了!快六十的人能天天经得起这么大身体上和心理上的消耗吗?我看了很心疼张洁,你们还在这批评她,还讲不讲理了。你们有没有仔细读啊,就在这信口雌黄。她都说了,为了照顾她妈她都打算辞掉工作半年,守护在她妈身边。张洁书里和她妈妈晚年度过的点点滴滴的琐事,包括当时她的心情和她妈妈的每个神情她都记载着,还不足以说明她对她妈妈的爱与关注吗?

问:都怪张洁,母亲病情恶化也没及时发现!

答:作者自责两句你们还来劲了。首先,张洁是医生吗?她请了那么多绝顶的外科医生都不敢下结论,轮得到她分析她妈病情吗?就算她揣测又有什么用?她不是也找很多医生看过了吗?每次人家都说“没事,没事”,那她能怎样,质疑这些有执照的医生吗?张洁已经尽力了,不要强人所难。

问:假,假,太假了。你难道看不出来这本书有多虚伪吗?张洁就是个伪君子,你们都看不出来吗?

答:完了,这么想的人连畜生都不如,那我更没必要对牛弹琴了。如果哪天你父母不在这个世上了,然后你嚎啕大哭,那时我也要对你说“假,假,你太假了。”倒想看看你是什么滋味。

所以,你们这些没有过同样经历的人,没有一个人有谴责她的权利!我不光觉得张洁是个好女儿,我认为她非常孝顺,她的母亲一定会为有她这么一个女儿感到自豪。虽然作者反复忏悔,自责是自己做的不够,但我相信谴责她的人做的还没有她一半好。