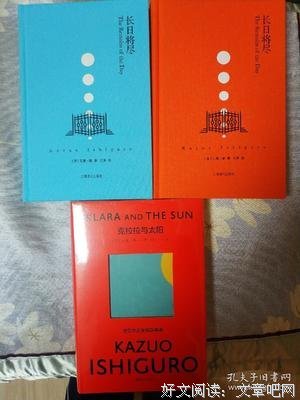

《克拉拉与太阳》是一本由[英] 石黑一雄著作,上海译文出版社出版的精装图书,本书定价:68.00,页数:392,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《克拉拉与太阳》读后感(一):克拉拉的“人心”

作为诺奖得主石黑一雄的新作,这是一部意外地易读的作品。

作者并未刻意追求新的范式或结构,也未使用晦涩艰深的文字,情节和语言都极为流畅。

而易读并不意味着无新意,更不意味着浅薄。

这场阅读中最独特的体验,来自于极具说服力的仿生机器人视角。

被称为AF(Artificial Friend)的克拉拉是故事的绝对叙述者。

商店、大楼、乔西家、田野、谷仓、瀑布,当然还有太阳,故事随着克拉拉的视角移动而展开。

她眼中的世界常出现机械的聚焦、定格和慢镜头,她的视野总被马赛克状的格子划开,她通过缓存渲染熟悉的人物,她直视人类避之不及的强光。

作者用隐晦但充满细节的笔触,魔法般地将克拉拉看到的赛博格滤镜下的世界呈现在读者面前。

而对于「人心」这个主题的探讨,则从克拉拉的视角中渐渐显露。

克拉拉的叙述温暖但冷静,尽管充满孩童般的好奇和天真,却有种奇妙的抽离感。

她永远在客观地描述事物,却从未抒发自己的感叹;她擅长分辨情感、揣摩人心,却时常用第三人称“他/她”指代说话对象。

克拉拉善良、忠实、无私,但在人类的世界中她不是一个完整的“我”。

在《我和你》中,作者马丁·布伯将人类与世界的关系分为“我-它”和“我-你”这二重关系。

处于“我-它”关系时,我将一件事物或一个人看做具体的对象去观察、感受,对其产生思考、评判。

而处于“我-你”关系时,我无法把“你”从我这里独立出去观察或感受,我和“你”紧密相连而成为一个共同体。

「作为感受的世界,属于基本词“我-它”。基本词“我-你”,则缔造了联系的世界。」

克拉拉是世界的观察者与感受者,却鲜少与人事物产生共同体式的联结。

在“我-它”的关系之中,“我”区别于“它”被凸显出来,人分辨出自己,产生自我意识,成为一个主体。

而“我-你”的关系,则使人具有人格,与他人或世界产生联系。人同时拥有这二重关系,缺一不可。

但正是因为克拉拉面对人类时的彻底无私,她无法将自己投入到这样一个“我中有你、你中有我”的关系之中,她具有自我意识,却没有人格。

克拉拉在最后意识到,她永远不可能取代女孩乔西,因为她与爱乔西的人之间并不存在“我-你”的联系。

「那里真有一样非常特别的东西,但不是在乔西的心里面,而是在那些爱她的人的里面。」

所谓「人心」,正是这样的联系。

但克拉拉真的没有人心吗?

在后记中译者说:「答案恐怕是否定的。」我却认为未必。

诚然,克拉拉面对人类时从未显现出「人心」的迹象,但她在与太阳对话时倾泻而出的丰沛情感却无比动人。她一次次地对着太阳呼唤「您」,她将自己沉浸在阳光的抚慰之中。在作者近乎神圣的描写中,她毫无疑问地与太阳建立起了“我-你”的关系。

克拉拉对太阳能够治愈乔西的相信,在读者看来是无望的迷信,但作者却让这种相信成了真。

我想作者并非是出于怜悯或同情而给了乔西一个happy ending,他一定是相信克拉拉和太阳之间产生了真实的联系。

「克拉拉与太阳」,正是“我与你”。

在对太阳的凝视和呼唤中,我看到了属于克拉拉的「人心」。

(公众号:沙之书中的阿莱夫)

《克拉拉与太阳》读后感(二):太阳尚有照不到的地方

读石黑一雄新作《克拉拉与太阳》

太阳总能照到我们,不管我们在哪这是书中一句堪称题眼的话,几乎被各大书商都拿来作为《克拉拉与太阳》的宣传词。书籍出版后,我在官方旗舰店提前预购了毛边本,拿到手就如饥似渴的读了起来,此刻,我可以颇有底气的说:石黑一雄的新作绝不会让他的读者们失望,不过也谈不上惊为天人。 故事探讨了人工智能的问题,这样的母题似乎并不鲜见,同期的英国作家麦克尤恩的新作《我这样的机器》也同样把着眼点放在了人工智能上。事实上,从母题到故事本身都谈不上复杂,和许多真正意义上的科幻小说相比几乎可以以幼稚、拙劣形容。然而熟悉石黑一雄的读者都知道,他不过是接着科幻、魔幻或者是侦探小说的外壳,写他那关于“时间、记忆与自我欺骗”的故事,时至今日,石黑的小说不过是围绕着这一核心旋律进行多次变奏。 情感是英式的隐忍与克制,语调则是日式的粘糊与含蓄,绵而且密,看似平淡朴实,实则蕴含着巨大的情感力量,不经意间击中了读者的心。而克拉拉的舒缓叙述,也同样如此。他的语言太特别了。 接下来我们进入正题,分享一下我个人认为是石黑一雄究竟想用这本书表达什么。翻了翻其他网友的短评,几乎清一色的说石黑一雄这次终于温柔了一把。有人强调成人世界的准则不再适用,上帝的恩惠终于降临;有人说这次石黑一雄给了《别让我走》中少男少女一个缓捐的机会,仁慈而充满希望;有人说石黑小说中历来不可靠的叙述变得可靠,“自我欺骗”不负责存在………但无论太阳看上去如何仁慈,如何灿烂辉煌,如何“天地不仁,以万物为刍狗”,一个真正阅读过这本书的读者必然知道这不是一则单纯的写给少儿的童话故事,不是作者在写作之处渴望让它成为的“绘本”,而是充满了成人世界的忧郁与晦暗的寓言之书,为我们揭示太阳照不到的地方。 人人都知道太阳的光不可能遍布所有角落,所谓的“太阳总能照到我们,不管我们在哪”不过是一厢情愿,一种乐观主义的说辞。(在书中,那是一个AF男孩对克拉拉说随口说的一句话,但听上去契合书的主题,且意味深长) 克拉拉,她几乎是纯粹的善良,不仅为自己服务的家庭尽心竭力,还为了让主人乔西恢复健康而秘密与太阳结成契约。 石黑一雄小说的主人公大多都在追逐一个遥不可及的幻梦,即便他们心理隐隐知道最终要面对的是残酷的现实,却仍不远放弃。比如《我辈孤雏》中的侦探班克斯,他荒唐的怀疑父母还生活在枪林弹雨中的上海;比如《别让我走》中的男女主人公,以为可以凭借两人的艺术创想实现“缓捐”的可能………而克拉拉,竟会选择那看似无慈无悲甚至没有生命的太阳祈祷,最后奇迹居然真的发生,乔西的疾病得以治愈,克拉拉也完成了她的使命。一切仿佛童话般美好。 可读者们务必要追问,这一切真的就是完满的吗?难道石黑一雄仅仅只是想写一个温情的家庭科幻故事?我觉得绝不止如此。 克拉拉,她无论怎么优秀,却自始至终无法的得到人类的信任。母亲想要利用她,让她在女儿死后“延续乔西”,也号称克拉拉能得到她最好的结局,可乔西的病一经恢复,母亲便立刻疏远了克拉拉,仿佛想把自己过去想法的存在通通抹去;画家和管家,完全将克拉拉当成一件工具和机器,眼里要么是厌恶与蔑视,就是想利用克拉拉;至于乔西,虽然与克拉拉交好,但随着岁月流逝,克拉拉在她眼里也不过是旧日的玩伴(亦或是玩具?),渐渐忽视、丢弃了她。最终克拉拉被丢进了垃圾场,像废品一样慢慢的等待生命的终结(本以为母亲会让她在家里家里寿终正寝)。也许经理说的话才是正确的,她告诫克拉拉不要轻易相信人类的诺言。 “自我欺骗”在本书中也并非不存在。克拉拉或许反映的都是客观真实的实践,但因为她那绝对利他的人格,我们有理由怀疑她对过往的一切进行了保留呈现。她念着母亲和乔西的好,记着母亲挺身出来保护她,记着乔西与她深情的告别。 但人类对她的轻视,淡漠,她已经渐渐从自己的记忆中略去,她甚至没有告诉读者自己是如何被丢弃的,如何四肢损坏,被遗忘在垃圾场里等死,她在最后还不忘太阳的仁慈,重复着人类美好的一面…………这些看起来有些自我麻痹的想法,究竟是因为克拉拉真的深爱着人类,还是说她只是在安慰自己(另一种“自我欺骗”)?两种感情可能都有。 石黑一雄其实在书里倾注了很大的野心,他写出来的也不仅仅是关于家庭的科幻故事。从里克的身世,引出了一度处于我们风口浪尖的“基因编辑技术”和阶级不平等问题;从父亲保罗口中,我们能看到人类被人工智能取代,大量职工失业;我们还能看到严重污染环境的“库廷斯”机器,看到在街上示威争取公平正义的人事………这一切的一切似乎为我们勾勒了一个反乌托邦世界的,也可能只是我们当下社会的缩影。 不管怎么说,《克拉拉的太阳》没有掩饰作者对人类未来的忧虑,以及对人性的一丝失望,温柔一直下隐藏着残酷与悲观,那就是太阳照不到的角落。石黑一雄足够细腻,同样为了把握他作品的精髓,也要求读者们足够细腻和耐心,去读,去品。书中的每个人都有着不如意的事,尤其像是因失去萨尔而悲痛万分的母亲为代表的人。与其说作者想要抨击人性的卑劣与不真诚,倒不如说他更关注人性的脆弱和人在如今这个极速发展的高压、内卷社会下的生存困境,既关注科技与时代的最前沿,也没有放弃对人的思索与悲悯。 克拉拉的存在为我们揭示了很多可能,也许,真的有(只有)一种纯粹的爱,能在充满危机与未知的未来拯救我们。

《克拉拉与太阳》读后感(三):人的虚弱 | 读《克拉拉与太阳》有感

我读过的石黑不多,只有《浮世画家》和《莫失莫忘》。这次读《克拉拉与太阳》,很多地方让我想到《莫失莫忘》,石黑一雄总是着力描写人的虚弱,有精神上的虚弱,但更着重于肉体的虚弱。也会想,石黑描写的那些算是人类吗?《克拉拉与太阳》里,人类分为经过提升和没有提升的,这里的提升是指基因编辑。在我看来这跟系统升级差不多,人也不那么是人了。但克拉拉这本里,最让人动容的,应该是机器人(石黑在这本书里称为AF, 我猜是AI Friend的简写)克拉拉的虚弱。

她为了拯救主人乔西,完成与太阳的誓约,贡献出体内珍贵的溶液。在此之前,整本书以克拉拉为第一人称的叙述都是很清晰的,读者读来也流畅;在此之后,克拉拉对外界的感知不那么清晰了,模糊一团。读者读起来也更费力,像是与克拉拉一同进行费力的辨认。这是石黑一雄的高明之处,用文字完成的小魔法。

整本书读来很多地方会感到人类的无耻。在《莫失莫忘》里,克隆人的存在是为了另一个世界里人类的需要——健康的器官。正常人和克隆人(捐献后)都会虚弱。在《克拉拉与太阳》里,人类的虚弱则取决于是否接受基因编辑技术。在书里的一些场景,你可以看到这是多么群体性的一个行为。如果你不接受,那么要承担的风险可太大了。父母那一辈还好说,孩子这一辈,你不让他们接受基因编辑,就好像没让孩子去上辅导班。这些代价最终也不是父母背负,而是孩子自己承受。就像乔西的妈妈不能代替她承受身体的病痛。

人类注定有病痛, 既然我们是血肉之躯。而在承受这肉体的虚弱里,其实是有尊严在的。不是说为了一个健康肉体,我们什么都可以做。这里有界限。在读到乔西的妈妈和一位科学狂人打算再造一个乔西机器人延续乔西时,我就感到一种不适,这是越界行为。

在《莫失莫忘》和《克拉拉与太阳》里,机器人最后都被抛弃了——制造机器人的工厂和学校的关闭,也体现出了石黑的态度吧。仿佛一切只是人类的一时兴起。最后一章描写克拉拉在垃圾场的所见所闻时,我为人类的不知感恩而羞愧。人类面对精神和肉体的虚弱时,会做出各种各样的行为来转移这些虚弱。但克拉拉,只是去寻找太阳,为乔西的健康做虔诚的祈祷。克拉拉在垃圾场时,太阳也会洒向她,给她力量。太阳是公平的,人类不。

在结尾,克拉拉对曾经的商店经理说,“那里真有一样非常特别的东西,但不是在乔西的心里面,而是在那些爱她的人的心里面。” 我认为这是一个十分高明的论断。来自他人的爱让我们与众不同。

里尔克在《布里格手记》里写:被爱意味着焚毁。爱是:用取之不竭的油点亮灯。被爱是消逝,爱是久长。

我之前一直是按照字面意思去理解这句。后来读到书信,里尔克谈到《布里格手记》时说:这本书似乎倾向于证明生活是不可能的,但必须——可以这样说——与此相反地读它。若是书中带有愤恨的谴责,那也绝不是针对生活的。相反,它们只是确证:由于缺乏力量,由于精神涣散和遗传的缺陷,我们几乎完全丧失了本来准备赐予我们的无数尘世的财富。

那么,上面那句话完全可以改写为,爱是消逝,被爱是久长。(不管怎么样,里尔克都是对的。)乔西会一直被爱,而克拉拉则不会了。她在有限的生命里只是被太阳轻轻地“爱”着。她在不知爱为何物的情况下,完成爱的壮举,然后消逝。她和她的太阳,是光明磊落的。

人类注定有虚弱。直面虚弱,承受它,则是力量。

《克拉拉与太阳》读后感(四):纽约时报:石黑一雄的构想中,一个关怀人类的类人体

作者:Radhika Jones(拉迪卡•琼斯)

2021年2月23日发表于纽约时报

译者:清水原

Thomas Danthony在《克拉拉与太阳》的中段,一个初次遇见克拉拉的女士脱口而出一句这样的话:“一个人永远不知道该如何招呼像您这样的客人。”“毕竟,您究竟是人类吗?或者我应该像对待一台吸尘器一样对待你?”

这是石黑一雄的第八部小说,叙事者克拉拉,是一个“人造伙伴”(AF Artificial Friend),一个仿生机器人——黑色短发;和善的眼神;观察力优秀——她是14岁的乔西(Josie)的伴侣。就像经典童书《小熊可可》(Corduroy)里那样,克拉拉坐在商店里,期待着被合适的孩子选走。AF不是老师,也不是保姆(尽管有时他们关系密切),更不是仆人(尽管他们期待接受命令)。他们是通常意义上的朋友,但并不平等。“你说过你永远不会得到一个AF”,乔西的朋友瑞克指责道——这使得克拉拉成为孩子们不想参与的某种仪式的标志。她表面上的目的,是为了帮助乔西度过孤独而艰难的大学时光。孤独是因为,在乔西的世界里,大多数孩子们并不去学校上学,而是在家用“矩形(oblong)”学习。艰难是因为,乔西患有一种不明原因的疾病,她的母亲为之感到内疚。

石黑一雄(Kazuo Ishiguro)2005,Andrew Testa摄《克拉拉与太阳》发生在令人不适的近未来,平庸的语言经过了重新定义,带有险恶的预言色彩。高级工人已经被“替代”,而A.I.服装和房产的劳动形式被定义为“高级”。特权阶层的孩童被“提升”,该过程是为了进一步强化他们的成功。石黑一雄2005年的小说《莫失莫忘》的读者会回想起这种觉醒的感觉。如果我对这种社会现状表示接受,那这就是对现状的保护。但是对于小说里的人们而言,那些记得事物本来面貌的老一代,已经被规范化了,只能使用新时代的平庸语言。比如乔西的父亲,一个过去的工程师,这样说道:“老实说,我认为‘替代’是发生在我身上最好的事情……我真的相信他们可以帮助我们区分重要和不重要的事。在我现在住的地方,有很多与我感觉完全一样的好人。”通过克拉拉,我们听到一些不一样的对话:比如提及了“法西斯主义倾向”;关于乔西神秘离开的姐姐;以及剧场外的一名抗议克拉拉在场的妇女:“他们先是拿到了工作,而现在他们甚至能在剧院落座了?”

过去四十年里,石黑一雄洋洋洒洒地描写了记忆的平衡机制,同时也并不仅仅关注过去。记忆和记忆的阐释,负担和和解,一直是他创作的主题。在《克拉拉与太阳》里,我开始看到石黑一雄是怎样掌握了他“被抛弃/被淘汰”的主题。在一个道德观念已经消逝的世界里居住,会是怎样的?那些为了别人继续向前而被抛下的人们又会怎样?石黑一雄的最佳作品、布克奖得主《长日将尽》的高潮部分,是关于一个老管家的醒悟,即他的一生都被纳粹同情者给浪费了。(“我向达林顿勋爵致以了最大的努力。我给了他我应尽的一切,现在-好吧-我发现我还有很多事情要做。”)石黑一雄的处女作《远山淡影》,有一个插曲,关于一个年长的战后长崎的老师,他的学生反对了他的思维方式。“我不怀疑您的真诚和努力”,这位学生告诉他。“我此前从未质疑过。但是恰恰因为这样,您的精力都花在了一个错误的方向上,一个邪恶的方向上。”在《莫失莫忘》中,克隆的“完成”是在达成了生物目标之后。在《克拉拉与太阳》中,“被抛弃/被淘汰”的状况是:过时的工人已经被机器代替,而机器本身也需要更换,克拉拉几乎也要被淘汰了。在故事的第一部分里,一种改进型的新型AF问世了,并将克拉拉顶到了商店的深处。

《克拉拉与太阳》发生在一个流行性疾病肆虐的世界,疫苗带着救赎的希望,但每天仍有数千人死亡,很大一部分美国人却自欺欺人地认为这没有发生。我们的孩子一直在“矩形”里学习,并处于隔离中。这本小说中的危机在于乔西能否在克拉拉的帮助下康复疾病——如果她不能,她的母亲能否幸存下来。事实证明,要救她的女儿,乔西的母亲需要冒着健康、幸福和生命的危险。

克拉拉与太阳考虑到《克拉拉与太阳》的故事地点——令人惊讶的是,《无可慰藉》里(1995年)也是如此,它以梦境般吸收和融合的陌生环境为动力——我发现自己想到了托马斯•哈迪(Thomas Hardy),19世纪末,哈迪的小说捕捉了自然界和工业社会之间的日益分裂,这是技术与历史的不洁破裂。德伯家的苔丝(Tess Durbeyfield)在从事农业机械化之前曾是一名奶农,但她为哈迪(Hardy)预言的“现代主义之痛”提供了早期旋律。她代表了一种自然的人为模式,在大型机器当道之前。

克拉拉是人造奇迹。她缺乏人的流动性,就像野外的奇观,她靠太阳能运作,并在故事的关键时刻冒险进入自然世界,与太阳交流,试图帮乔西解决没有人能理解的问题。克拉拉的视觉既是机械的,又是深刻和主观的。视野以矩形和面板显示,因此你得以想象(在她的眼中)经过位图处理的图像,从而使它们以高分辨率图像显示在屏幕上,但伴随着一个似乎为她解释周围事件和环境的聚焦系统。从克拉拉的角度看世界的时刻要不断地提醒人们,当通过技术进行干预时,世界是什么样的。一个世纪前,这种感觉也许很陌生,但现在这种陌生已经不复存在了。

克拉拉足够讨人喜欢——一如当初被制造时想要的效果——但我们很难通过文字对她共情,也许这就是重点。石黑一雄的文章和对话经常表现出高高在上的情感——一种隐蔽的平淡感降低了作品的启发力——却加强了作品的文字功能。克拉拉的机械性从不减弱。不同于石黑一雄大多数的第一人称叙述者,克拉拉不能欺骗自己。她科技的精髓在于表现出一些孩子般的表达抑制,但这比我们人类压抑欲望、沉迷事物、实现超越的自我限制更加明显吗?“我相信我有许多情感,”克拉拉说,“我观察得越多,就会有越多的情感”。这句话给了我特殊的触动,并不是说服我她有人性,而是促使我思考,为什么人类获得了与她的情感不同的、并且有名字的情感。这也许也是重点。

石黑一雄在2008年接受《巴黎评论》采访时说,他认为《莫失莫忘》是一部令人感到快乐的小说。然而,那本书的主角是三位为了器官捐献而生的克隆人。“我想要展示三位得体的人类,”石黑一雄说。克拉拉披着无形的英雄披风。看看石黑一雄描写的主角:不是人类,而是克隆人;不是神,而是仆人。即使没有达到他旧作的艺术高度,但《克拉拉与太阳》完成了石黑的伟大构想。本书并没有像《长日将尽》里,回忆自己的的损失的史蒂文斯一样打动我的时刻。但是,当克拉拉说出“我有我自己的记忆,要按照正确的顺序来发展,来安置”时,她奏响了典型的石黑一雄式和弦。所以,是一台机器说出了这样的话,没有再比它更本质、更有人性的叙述本能了。

如果喜欢这篇文章的话,欢迎关注本人的微信公众号:Clearplain