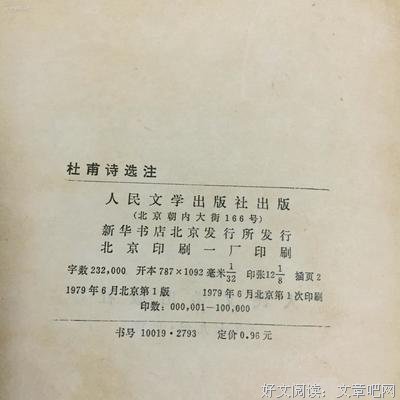

《杜甫诗选注(增补本)》是一本由杜甫 原著 / 萧涤非 选注 / 萧光乾 / 萧海川 辑补著作,人民文学出版社出版的平装图书,本书定价:52,页数:515,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《杜甫诗选注(增补本)》精选点评:

●补

●所谓增补,是作者自己的批注,集中在全书最后,不方便查阅。

●莫使眼底枯,收汝泪纵横。眼枯自见骨,天地终无情。

●几度泪目

●千秋万岁名,寂寞身后事。

●萧老师名著,结合了仇兆鳌和杜诗镜诠一起读,收获很大

●写论文中例行不务正业,读了钱谦益的校注,不过瘾,于是又找了编年的这一本来读,结合起来看很多东西就懂了。我是逃避无数次之后愈发喜欢读杜诗,眼前的生活才不是苟且,是诗;远方才是苟且。有了生存的挣扎与热望,山川才炙热,酒才能入热肠。自断此生休问天,看射猛虎终残年。这是中年时候写的,比起晚年时候经历了入仕和放逐之后的通达来,反而觉得更能理解一点,大约算是阅历不够的一点注解吧。

●19.10.31,京东。

●這次的增訂,其實可以把內容放回對應的詩注當中,放在文後補讀起來太麻煩了。BTW,高中背的是蕭滌非的學生張忠綱的選本,跟蕭注本有些出入,還以為是自己當年背錯了,比如蕭是「邊秋一雁聲」,張是「秋邊一雁聲」;蕭是「野哭千家聞戰伐,夷歌幾處起漁樵」,張是「野哭幾家聞戰伐,夷歌數處起漁樵」……

●越到后面越是醇厚,一生的苦难沉积下来。我总觉得在他人生的最后看见许多迟缓零落的春天。 “岐王宅里寻常见,崔九堂前几度闻,正是江南好风景,落花时节又逢君。”这是杜甫最晚的绝句,我情愿这个老诗人死在这样一个时节,但不是的。 萧涤非的注很好。待重读。

《杜甫诗选注(增补本)》读后感(一):读杜甫诗选注

杜甫四十五岁到四十八岁的诗真是他诗歌技艺(诗学中易于言说的部分)的巅峰,“三吏”、“三别”、北征、彭衙行、洗兵马,这些诗非常生动具体地体现出当代诗人最为欠缺的品质:精神力。不拘泥于自哀与牢骚,将全身心融入现实境遇,并以坚韧的意志直面它的复杂形象。杜甫深知自身在时代漩涡中的渺小和实务上的无作用,但并不因此犹豫和疑惑。在青年和晚境,杜甫因为气盛与衰老,未能达到这一时期的壮阔。仅这几年的诗,杜甫足以被视为最伟大的诗人之一,而他生命最后十年的漂泊之诗,则足以把“之一”去掉。杜甫暮年的诗较之这几年的诗,更为情绪化、个人化(最后几年甚至是私密化的),且放弃了那种强力的与时代对话的声音,转向承认、承受与承担,这不是示弱,而是更加孤勇地将重负从“时代”增重为“时间”,《秋兴八首》、《登高》、《江南逢李龟年》、绝命之作《奉呈湖南亲友》都是这样的诗。比起深陷叛军时期的强力之诗,我更敬佩暮年尤其是死气缠身的杜甫。他一生未尝逃避,直面击向他的一切,积累了一身的才能、情思与痛苦,在肉身将灭之际,迸发出鬼神般的回光。这是我能想到的一个个体能够实现的生命的最高尊严。 读《风疾舟中伏枕书怀三十六韵奉呈湖南亲友》读哭了,想到它是杜甫最后一首诗以及他写这首诗时待毙的状态,觉得惋惜,又觉得杜甫也是在不断接受着未知的定数。他并非一开始就那么强,也不是说那些经历导致他变强,归根到底是他这个人心肠又好又结实。广阔的善让他在乱世中依然端正,结实的心性让他不堕入虚无和幻灭,有一步走一步。他狷急、率真,有话就说,不压抑,同时又对自己说的每一句话负责,对自己与任何外物的联系负责。他绝笔诗的最末一句,家事丹砂诀,无成涕作霖。至死他最关心的是家人,希望他们原谅和哀怜他的死,也恳求读到这首诗的同族照顾他的子女。它写得如此完美,技艺高超,结构精巧,几乎是五言排律的顶峰,表达的内容却简单而且私密,一个老人夹七杂八的叙说,往事的走马灯与临终之眼看到的死气混作一同。依时间顺序从青年的《望岳》读到这首,体验到的悲气就不止是这一首诗所笼罩的,而是像一个诚挚的朋友当着你的面交代遗言和离去般难受。

《杜甫诗选注(增补本)》读后感(二):日月照乾坤

没有安史之乱,就不会有诗圣杜甫。杜甫留存的诗中,天宝十四载战争爆发前的作品不过百余,大概占据了全部诗作的十分之一。这部分的作品里,杜甫的心境也从“会当凌绝顶,一览众山小”的豪气到“忧端齐终南,澒洞不可掇”的失子之痛,生活无依。渔阳鞞鼓毁灭了大唐盛世,杜甫也困居长安为楚囚,萧先生说“国破山河在,城春草木深”一句是极概括,极沉痛。随后杜甫逃至肃宗处授左拾遗,他并没有得到皇帝的欣赏,九月离凤翔回家探亲,作《羌村三首》、《北征》 我对《北征》的喜爱胜过其他所有诗词之和。《北征》一诗,全文七百字,是诗歌体裁中罕有的大文章。杜甫在这篇长诗中叙事、议论、写景、抒情融为一体,格律严谨,结尾一段论以时政,笔锋绝世,有万钧之力,其结尾处“煌煌太宗业,树立甚宏达”家国之慨,读之凛然。 杜甫在战争中心亲历了安史之乱,他的创作也因经历达到了顶峰。“人生无家别,何以为蒸黎”诗人的“三吏三别”充满了丧乱人世的同情。诗人定居成都后生活平静,“老去诗篇浑漫与”作诗也比之前随意,功夫日深。难得可贵的是他并不随流去“贵古贱今”(戏为六绝句)然而可惜的是,宋之后的那些诗人一昧学杜甫,却学不到杜甫的品质,始终在杜诗的圈子里未能有更多的突破。杜甫在成都总算等到了安史之乱结束,然而命运并不想让他返回长安,大唐也终究恢复不了开元的国力。他从成都离开后如“天地一沙鸥”夔州诗是杜诗中重要的部分,不仅数量多而且成就高。杜甫入了圣,以《秋兴八首》为最,“江间波涛聊天涌,塞上风云接地阴”沉郁意深的诗句在之前的时期是写不出的,关中时期诗人对平定叛乱充满希望,入蜀之后虽然清贫但也安乐,漂泊东南、惶惶不安、国势日艰,此时的杜甫也已经五十余岁,未来会是什么?他想不到。《壮游》《昔游》《遣怀》所流露出对往昔的回忆,“忆与高李辈,论交入酒垆”当年河南之游是多么愉快,如今……如今……杜诗越读至后,越觉哀伤无力,这不是什么无病呻吟,而是国家难以复兴,岁月不回友人纷纷离世的沉痛。一篇篇读至《登高》读至《江汉》读至《登岳阳楼》杜甫日益衰老,口聋齿落,一身是病,“亲朋无一字,老病有孤舟”此中心境之孤独悲壮,只有一首首读下来才能体会到。 可能我到了四十岁后读杜诗会体会更深吧。诗坛双峰,与李白并称是他应得的地位,二人没有高低之分,同时其他诗人也远远无法和李杜相提并论。

《杜甫诗选注(增补本)》读后感(三):老杜的政治诗——以《哀江头》为例

斯波六郎《中国文学中的孤独感》页153言:

然而,诗人怀抱着这样的自信和抱负注视现实世界的时候,却因为现实的悲惨绝望而陷入深深的苦闷,杜甫写下了许多表现这种苦闷之情的作品,其中有《兵车行》《前出塞》《丽人行》等自古以来被视作杰作的作品,在这些作品中我们可以充分理解作者忧国忧民的心情,但是即使在这些诗篇中,我们也还是会有一些空洞虚泛的感觉。不过与此相对,如果试着品读有名的《新安吏》《石壕吏》《垂老别》《无家别》等诗,我们则可以听到人们的肝肠寸断的沉痛的呼喊,而且没有丝毫空洞虚泛的感觉。以此为引子谈一下老杜政治性(含政治抒情、政论)较强的诗的问题。此前试着总结杜甫诗中体现的儒学实践。顺便再展开一点,启动个人至情以为发端,上推家国,构建政治体系。体现在诗中,实际上至少有两个层次,一个比较明显,易于感知,多具体化的描写、细微的呈现(如斯波先生所称《新安吏》),即由小及大,由己及人,从嗟叹自身、描绘日常生活、摹写人伦关系(父子、夫妻、朋友)出发,上而忧国伤时。第二个层次则较为隐晦,集中体现在政治性较强的诗。

以下拿我感受较深的《哀江头》加以探讨,先录全诗:

少陵野老吞声哭,春日潜行曲江曲。江头宫殿锁千门,细柳新蒲为谁绿?忆昔霓旌下南苑,苑中万物生颜色。昭阳殿里第一人,同辇随君侍君侧。辇前才人带弓箭,白马嚼啮黄金勒。翻身向天仰射云,一笑正坠双飞翼。明眸皓齿今何在?血污游魂归不得。清渭东流剑阁深,去住彼此无消息。人生有情泪沾臆,江水江花岂终极!黄昏胡骑尘满城,欲往城南望城北。从总体上看,此诗步武《黍离》,采取个人视角,描绘景物今昔盛衰以见国势凌夷。在视角、发端差不多的情况下,应当探究老杜对《黍离》这类写法的推进之处。论者每艳称「江头宫殿锁千门,细柳新蒲为谁绿」,实际上这两句仍不过是《黍离》余绪,不是老杜高处。真正值得注意的是后面几句,真有震人心魄之力,「清渭东流剑阁深,去住彼此无消息。人生有情泪沾臆,江水江花岂终极。」

「去住彼此」,注家有歧义,有说是玄宗和杨贵妃的,有说是作者和玄宗的。从前后意思来讲,李杨说较为站得住脚。不过,这并非与作者毫无关系,不如说是作者在此趋于隐身状态,而进行一种换位式的感知和抒发。对李三郎杨贵妃的个人爱情悲剧的书写,此诗肇其端。但又不仅仅止于他们个人意义的悲剧。杨贵妃李隆基不是普通百姓,仅供路人伤悼一番可也,而是对国家举足轻重的人物,他们的爱情悲剧就是国家的悲剧,人民的悲剧,也是作者个人的悲剧。人生难免有情,李杨有情而致斯地,一个远窜蜀地,一个魂断马嵬,作者对皇帝有情而不免沦于胡骑,有情伤民瘼之深而形势如故,则所收获者都不过是无穷无尽的眼泪罢了。这种以我之心,揣彼人之情怀,是极大的悲悯,扩大增广,悲伤塞于天地,体现出一种深广的悲剧性。这是彻彻底底的儒者情怀,打通人我之界,不论他是普通百姓还是大小官僚乃至皇帝贵妃。这是老杜政治意味浓重的诗动人之一大来源。

针对此事,《北征》有云:「不闻夏殷衰,中自诛褒妲。」论者或就此訾议老杜,或为老杜讳言,曲为之解,都是不可取的。不如这样说,这两种态度在老杜这里并不矛盾。依据儒家政治原则,诛杀杨是对的,要恢复王业,意欲振拔,这就是一个姿态比较好的起始。但从个人角度,仍会对其投之以悲悯,报以理解之同情,慨叹其命运,将其个人的命运与家国以及自己的命运统一起来。

其他如《即事》(闻道花门破)悯宁国公主也属此类,政论意味更浓。不宜把老杜此类诗篇视作空洞虚泛的原因在此。

【同一主题,白乐天《长恨歌》可不论,因其为配合传奇而作(详陈寅恪《元白诗笺证稿》);李义山《马嵬》开头想往普遍悲剧性上牵引,颈腹对句精巧,但尾联「如何四纪为天子,不及卢家有莫愁」疲沓收官,味同嚼蜡。】

《杜甫诗选注(增补本)》读后感(四):闲谈杜甫并抄录《寓居同谷县作歌七首》全文

提起杜甫,几乎无人不知,作为语文课本中的常客,可谓“老熟人”了。关于杜甫那几句文学常识,即使不考试了也能说出一个大概来。我之前对于杜甫的了解,也是基于课本,外加囫囵吞枣般翻过的《唐诗三百首》。但有一个名词一直很难理解,那便是“诗史”。看完此书,对这个名词算是有了一点粗浅的认知。 翻看这样一本书,对我而言是很吃力的,其间断断续续,磕磕绊绊,但终究还是让我翻完了,并在翻的过程中随手写了很多记录。这本书是编年的,按照杜甫一生的经历,可不同时间前后对比,亦可同时间不同体裁对比。对于像杜甫这样漂泊的诗人,编年更有利于初读者。但也有一些诗集是按体裁分,有古体诗格律诗,再分五言七言等。对于文言作品,我最讨厌全篇白话文翻译,尤其是诗词,但注释不可少,赏析也要有,可长可短。

杜甫生于712年,去世于770年,终年59岁。出生那一年刚好是唐玄宗登基,盛唐之时。杜甫的一生大多是漂泊中度过的,但35岁以前是主动的,45岁以后被动的。在44岁这一年,即755年,安史之乱爆发,盛唐不再。中间十年,杜甫困居长安。 35岁以前,杜甫漫游吴越,齐赵之地,过着“裘马颇清狂”“快意八九年”的生活,想必经济还算宽裕,父亲杜闲曾任职兖州司马。杜闲去世那年,杜甫30岁。在33岁这年,杜甫初遇大自己11岁的李白,34岁再次遇到李白,从此再无相见。然而这两次相遇,杜甫一生中记忆深刻,诗中多次提及,单写给李白的诗就有许多首。 45岁开始到处漂泊,尤其是在48岁这一年,即759年,秋天杜甫弃官经过秦州、同谷,年底到成都。这半年无衣无食,居无定所,当为杜甫一生中最为悲惨的半年。到成都后,有一段安定的生活。后又漂泊到夔州,在夔州的一年多时间,算是最为稳定的生活。最后漂泊湖北湖南一带,生活贫困,去世于一条船上。

本书将杜甫的一生分为四个部分,即读书游历时期,困居长安时期,陷安史叛军中、为官时期,漂泊西南时期。杜甫现存诗1400多首,本书选注诗205篇,共281首。我把如《梦李白二首》《前出塞九首》等算为一篇,后面均已篇计。 1.读书游历时期:712年-745年,杜甫出生到34岁。这一时期现存诗20多首,选注9篇。除1首七绝外,其他都是五言诗。 这一时期,杜甫漫游吴越齐赵之地。期间曾参加科举,然并未高中。漫游途中,遇李白高适,后在《壮游》《昔游》《遣怀》中多有回忆。这一时期名篇有《望岳》《赠李白》等。写给李白两首《赠李白》,一是五古,一是七绝。 《望岳》入选课本,耳熟能详,杜甫写此诗时25岁。“会当凌绝顶,一览众山小”更是名句中的名句,超越了诗歌的范畴。后杜甫有一首同题诗《望岳》,写于47岁。前者是东岳泰山,是五古,后者是西岳华山,是七律。

2.困守长安时期:746年-755年,杜甫35-44岁。这一时期现存诗110多首,选注23篇。多是古体诗,其中七古13篇,五古8篇。 这十年,杜甫基本都在长安,结束漫游生活。多次求官,后得了一个八品小官,但很快就辞官了。杜甫在长安过着“餐杯与冷炙,到处潜悲辛”的生活,自己的儿子竟然饿死了,可谓悲惨。有着“致君尧舜上,再使风俗淳”的理想,然而现实中并未得到重用。这一时期名篇有《八仙歌》《春日忆李白》《奉赠韦左丞丈二十二韵》《兵车行》《丽人行》《前出塞九首》《自京赴奉先县咏怀五百字》等。 《自京赴奉先县咏怀五百字》当此时期最为著名,写出了“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的社会批评。杜甫是“生常免租税,名不隶征伐”的,但还是没有避免“幼子饿已卒”的惨剧。并由幼子饿死想到“默思失业徒,因念远戍卒”,发出普世的悲悯情怀。以前我遇到五言古体诗常常略过,但此诗没有让我有略过的想法,读过短暂失语。

3.陷安史叛军中、为官时期:756年-759年,杜甫45-48岁。这一时期现存诗约249首,选注45篇。 此时期又分四个部分,即陷安史叛军中时,左拾遗时,华州掾时,弃官客秦州同谷时。 ①陷安史叛军中时:756年8月-757年4月。选注7篇。 让我很难理解的“诗史”开始有所理解,《悲陈陶》《悲青坂》等可作为注解,这些诗可当做战时新闻读。名篇有《月夜》《春望》等。 《春望》是杜甫的爱国名篇,也选入课本。国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心……

②左拾遗时期:757年4月-758年6月。选注8篇。 杜甫冒着生命危险贴近战场从长安逃到皇帝所在的凤翔,官拜左拾遗。然后因救宰相房琯触怒皇帝,被贬官。名篇有《北征》《曲江二首》等。 ③华州掾时期:758年6月-759年7月。选注11篇。 这一时期创作了名篇《新安吏》《潼关吏》《石壕吏》《新婚别》《垂老别》《无家别》,合成“三吏三别”。此外还有名篇《赠卫八处士》《西兵马》等。 三吏三别,不论是问答还是自述,皆有故事,画面呼之欲出。任何时代百姓都是最苦的,战乱年代更甚。在史书中,这些是不会出现的,即使出现估计也是几个字而已,没有当时真实的生活细节。

④弃官客秦州同谷时期:759年7月-759年12月。选注19篇。 这半年是杜甫一生中最艰难的时期,尤其是寓居同谷的一个月。杜甫弃官之后,携家逃荒,过着无衣无食无居的漂泊生活。名篇有《月夜忆舍弟》《梦李白二首》《天末怀李白《佳人》《乾元中寓居同谷县作歌七首》等。 《乾元中寓居同谷县作歌七首》写自己,写眼前家人,写弟弟们,写妹妹,写国家,由自己到远方亲人,再到国家,感人肺腑,悲从中来,读完又是一阵失语。

4.漂泊西南时期:760年-770年,杜甫49-59岁。这一时期现存诗1000多首,选注128篇。绝句渐多,前面三个时期只选注一首七绝《赠李白》。 此时期又分五部分,即漂泊成都时,漂泊梓州、阆州时,重归成都草堂及漂泊云安时,漂泊夔州时,漂泊湖北、湖南时。

①漂泊成都时期:760年1月-762年7月。选注35篇。 杜甫来到成都,在朋友的帮助下,开始一段比较安定的生活。搭建草堂,种植树木,心情为之一变。抒情诗多了,格律诗就多了,绝句最明显。名篇有《蜀相》《江村》《客至》《春夜喜雨》《赠花卿》《戏为六绝句》《茅屋为秋风所破歌》《不见》等。《不见》为杜甫写给李白最后一首诗,写于761年,李白去世的前一年。 《茅屋为秋风所破歌》也是入选课本的一首诗。尽管自己的茅屋破了,然而却希望天下寒士有房可居,并愿以自己的死为代价。杜甫这种由己及人的崇高思想,忧国忧民的情怀一而再再而三抒发,无不让人动情。

②漂泊梓州、阆州时期:762年秋-764年2月。选注17篇。 杜甫送好友严武入朝,成都又起战乱,随携家逃到梓州阆州一带。名篇有《客业》《闻官军收河南河北》等。

③重归成都草堂及漂泊云安时期:764年3月-766年春。765年5月离开草堂,765年9月-766年春在云安。764年6月为工部员外郎,765年3月辞官。选注16篇。 严武再次入蜀做官,杜甫也重归草堂,并做了几个月的官。后严武去世,杜甫离开草堂,漂泊至云安。名篇有《登楼》《旅夜书怀》等。

④漂泊夔州时期:766年4月-768年1月。这一时期不到两年的时间,却现存诗437首,创作高产期,选注36篇。 杜甫在夔州的生活稳定,所以创作高产,一年多时间就创作了现存诗的30%。名篇有《八阵图》《秋兴八首》《咏怀古迹五首》《登高》等。 《秋兴八首》整整13页,注释十分详尽,尤其是其中的一些典故。 《登高》被称为古今七律第一。在形式上四句皆对,且首联句中自对,可谓难上加难。崔颢的《黄鹤楼》也被称为七律之一,但并不是严格意义上的七律,只后两联符合律诗。 《壮游》可视作自传的长篇叙事诗,对研究杜甫生平极为重要,尤其是童年,青少年时期。《昔游》《遣怀》可做《壮游》的注解。

⑤漂泊湖北、湖南时期:768年1月-770年冬。这一时期现存诗约150首,选注24篇。 晚年杜甫一心北归,却因种种原因只能南征,客死异乡。名篇有《登岳阳楼》《江南逢李龟年》等。

附1:《乾元中寓居同谷县作歌七首》原文:

有客有客字子美,白头乱发垂过耳。岁拾橡栗随狙公,天寒日暮山谷里。 中原无书归不得,手脚冻皴皮肉死。呜呼一歌兮歌已哀,悲风为我从天来!

长镵长镵白木柄,我生托子以为命!黄独无苗山雪盛,短衣数挽不掩胫。 此时与子空归来,男呻女吟四壁静。呜呼二歌兮歌始放,闾里为我色惆怅!

有弟有弟在远方,三人各瘦何人强?生别展转不相见,胡尘暗天道路长。 东飞鴐鹅后鹙鸧,安得送我置汝旁!呜呼三歌兮歌三发,汝归何处收兄骨?

有妹有妹在钟离,良人早殁诸孤痴。长淮浪高蛟龙怒,十年不见来何时? 扁舟欲往箭满眼,杳杳南国多旌旗。呜呼四歌兮歌四奏,林猿为我啼清昼!

四山多风溪水急,寒雨飒飒枯树湿。黄蒿古城云不开,白狐跳梁黄狐立。 我生何为在穷谷?中夜起坐万感集!呜呼五歌兮歌正长,魂招不来归故乡!

南有龙兮在山湫,古木巄嵷枝相樛。木叶黄落龙正蛰,蝮蛇东来水上游。 我行怪此安敢出,拨剑欲斩且复休。呜呼六歌兮歌思迟,溪壑为我回春姿!

男儿生不成名身已老,三年饥走荒山道。长安卿相多少年,富贵应须致身早。 山中儒生旧相识,但话宿昔伤怀抱。呜呼七歌兮悄终曲,仰视皇天白日速!

附2:杜甫生平足迹图(网上图):

百度图片