《我到新疆去》是一本由库尔班江·赛买提著作,铁葫芦·北京联合出版社出版的平装图书,本书定价:59.8,页数:304,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《我到新疆去》读后感(一):《我到新疆去》小鉴

现在很难谈论新疆。

前几年,形势还不像现在这样严峻的时候,库尔班江赛买提出过一本《我从新疆来》的摄影书,拍了很多到内地去的新疆人的照片,讲述了他们的故事。于是,时隔几年,他又出了这本书,,仍然有摄影,但主要内容是口述史,是文字,讲述者则与上次相反,是一批从内地和国外到新疆定居、工作、生活的人。

时隔几年,很多同样的事情,不同的人去看产生的感觉会差别很大。

我既不怀疑一些基于历史经验和理论推演所预测的未来,也同样不怀疑一些具体的人在具体的生活中的样子,不怀疑大多数人的真诚和少数人的虚伪,不怀疑一个庞大运转的机器的冰冷。

我甚至不知道我能怀疑什么。

眼下这本书所拍摄和讲述的,有些故事真的很感人,那些献身于边疆拓荒事业的垂垂老者,那些从上海等地来新疆工作的年轻医疗工作者,那些来新疆留学或是做生意的巴基斯坦人、韩国人、德国人、美国人,以及大多数到这里来谋生的普通人。这些我们所能看到的,愿意看到的,与其他地方没有什么不同。但也恰恰因为此,这种“没有什么不同”带来的感动,是因为我们都知道,确实有很多事请是我们看不到的、委实不同的。

而且我并没有去过新疆,这些不同与没有什么不同,我都不是亲眼所见。

然而,我看见了又有什么用?

新疆的风景将会永远壮美,而所有的人类都将死去。

《我到新疆去》读后感(二):新疆,值得去

我一直没去过新疆,这个地方对于我来说一直很陌生,只有从新闻中还有朋友的口中了解到一些表面。那么新疆到底是一个怎么样的地方呢,不同的人过去那里都会有不同的感受,虽然人们对那里的看法褒贬不一,我们应该用客观的眼光去看待一切。这本书中有图片,更多的是文字,新疆是中国的一部分,那里的人文、风景都是值得我们去了解的,也有很多是值得我们学习的。看过这本书之后,我会对那里有着一种向往,因为终于知道了新疆的本来面貌。

人们对于新疆有着很多误解,作者写这本书的目的也是让我们抛开误解,不要错过一个美好的地域。说到底,最困扰我们的还是当地的安全问题,确实有的地区很敏感,但是也有一些是适合我们去游玩的。不能因为一时的偏见,而放弃对一个地区历史的学习。乌鲁木齐隶属新疆维吾尔自治区,位于新疆中部,辖区东以恰克马克塔格至大河沿一线与吐鲁番市接壤;西以头屯河与昌吉市为界;南以喀拉塔格-克孜勒伊接南山矿区,突出部分折向东南,沿未日洛克-阿拉沟以东与托克逊县相连。是新疆维吾尔自治区的首府,是我国西北地区重要的中心城市和面向中亚西亚的国际商贸中心。是全疆政治、经济、文化、科教和交通中心,有“亚心之都”的称呼,自古以来是沟通东西商贸的重要枢纽。而且这里非常大,从地图上都能够感受到这种雄伟。

后来我听说那里的治安非常好,而且真正在那里生活的人也都很享受,相信看完这本书之后又会有很多人路转粉了。在新疆有着很多非常壮美的景色,这里既有一望无际的戈壁沙滩,也有无垠的草原,在这里还有很多的原始动植物,新疆人民是非常热情的,他们非常的豪爽大气,而且对待游客们非常的友好,显示着他们非常质朴的一面。乌鲁木齐是新疆的必去城市,在当地也是十分重要的经济枢纽和文化中心,看看书中的图片就知道大概是什么样子了。

新疆不仅仅是我们旅游才能去的地方,而是能让我们向往与寄托的地方,如果你还有迟疑,那么看看这本书吧,它会让你爱上这个地方和人文的。

《我到新疆去》读后感(三):认识真实新疆的另一个视角

三年前,《我从新疆来》曾经给读者展示了一个真实的新疆,讲述了普通新疆人的故事,引发了大量读者和舆论的关注。三年过去了,作者库尔班江再次给读者带来了这本《我到新疆去》,当然更重要的是同名的纪录片同时推出,纪录片可能是更受观众欢迎吧!

这本《我到新疆去》延续了上一部《我从新疆来》的纪实风格,每一个动人的故事的都是由“到新疆去”的主人公以第一人称的口吻来诉述的。每个故事都是那么真实,那么带有时代的印记和个人的选择。

这本书中主人公多是去援助新疆的或者是去新疆寻找发展机会的。这些可敬的援疆人士把自己的青春奉献给了新疆,对当地的发展做出了巨大的贡献,但他们的故事却少有人知道,把这些故事讲述出来,这是对这些人士的一种褒扬。

上个世纪五六十年代去新疆的人士中,最有名的莫过于著名作家王蒙先生了。王蒙先生在新疆度过了十六年,他对新疆的感情是很深的,在他的作品中多次提到。一有推介新疆的文化活动,他也是积极参加。正如在他的作品中常表达过类似想法:我在个人比较困难的时候,在一个并不快乐的年代,在新疆享受到了快乐的生活。这是王蒙先生对在新疆生活的一种乐观的描述。当时虽然物质条件比较艰苦,但其中不乏趣味、学问与快乐,这段时光也是他文学创作的一个重要源泉。

王蒙先生当然是一个文化名人,但是现在越来越多的普通人去新疆追逐自己的梦想,而他们的故事也是值得书写和纪录的,这是作者拍摄和写作本书的主要出发点。在本书的前言中,库尔班江指出:书中的这些故事里有不同民族的文化一起碰撞的火花,也是中国多民族共存、多元文化共同繁荣的最好证明。人类在不同区域的迁徙在当下已经变得非常平常,而这些普通而平凡的火花,就是《我到新疆去》想要表达的。

这本书给我们读者提供了认识真实新疆的另一个视角,如果你对新疆的美丽和神奇、多元和包容感兴趣,这本书值得你有空的时候翻一翻。

F�M�� ˴

《我到新疆去》读后感(四):热爱生活,在哪里都一样。努力活得精彩。

是“喂饱”吧!喂跑,喂了就跑???

后面半个双引号放在“这个是小碗”这里比较好吧???校对编辑要打屁股啊!

看了第一本 从新疆来 发现维族人不是印象里的那样,也出门打工,在异地努力的生活,克服各种困难。没想到会有第二本,讲述去新疆的那些人。

不管是在哪个异乡,人生中最好的时光留在那里,是一份割舍不断的情怀。基本上就是一本回忆录,唯有那个做 派 衬衫的杨敏德让我侧目,她知道自己现在在干什么,她还知道将来干什么。很厉害的人。

除了昆明那件事,新疆还有更广阔、更壮美的天地。趁年轻的时候去感受一下。我个人一个体会,某些倾斜的福利还是不要的好,从长远来看只会扩大一条可怕互相伤害的裂痕。

《我到新疆去》读后感(五):理解新疆的另一个视角

这本书是翻完的,说实话这种讲片子的书,你很难脱离影片本身去读书。

托生于纪录片的《我到新疆去》,大部分算是同期声整理。如果真的对这个主题感兴趣,我建议一定要去看纪录片,只有在镜头里,你才能领略天山脚下的长河落日、塔格拉玛干沙漠的大漠孤烟、卡拉库里湖畔变奔腾的牛群、帕米尔高原的璀璨银河。当然,如果你本人真的到哪里,除了美景的享受,还要忍受很多现实条件的不便利。这时,纪录片是最好的选择。

我第一次库尔班江·赛买提是因为纪录片《我从新疆来》,当时也是粗粗浏览了有关纪录片书,在大多数新疆以外的人看来,新疆是一个遥远的、神秘的,也是美丽的地方,同时,因为它令人向往的属性,伴随而来的是一种抗拒和恐惧,这更让新疆平添了一种莫可名状的魅力——有个地方很美,但是你不能去。为什么不能去?大多数人未经思考就告诉你:不安全。但是是否不安全,反正约定俗成就是这么认为的。

我曾经也是这样发的绝大多数,后来因为学校的缘故也认识了不少新疆的朋友,除了新疆的蒙古族、汉族之外,还认识了新疆的哈萨克族和锡伯族,甚至和乌鲁木齐的维族姑娘也同住了三年的宿舍。负责任地讲,我的确认识过一些我们验证我们固有观念的人,但是同时,另一些人也给你打开了一扇窗,让新疆在视野里变得普通起来。那只是祖国河山的一部分,也许,是因为我们从小到大的生活环境,听说过的故事,见过的少数人,让我们产生了固执的偏见。

真正开始对新疆有了更加朴实的印象,是读李娟的《我的阿勒泰》和刘亮程的《在新疆》,那个时候,我才能体会到我维族的同学说,你们应该去看看,新疆不是你们想象的那个样子的,真的。我相信,他们是真诚的。而且也相信库尔班江·赛买提在自己的人生历程中,也不止一次地跟别人说这句话,也许这是《我到新疆去》的初衷。他们也许是行业里的翘楚,另一面,也是一个在新疆生活过的普通人。在刘亮程的笔下,都是百姓的普通生活,那是人与人平实地相处,没有剑拔弩张,没有各种标签,在那里,我相信那是最接近新疆本真的。

只是,直到现在还是无缘得见,但是有机会,一定要去。

很具有哲学深意的主题:我从哪里来?我到哪里去。作为一个新疆人,发出的诘问是:我从新疆来,我到新疆去。了解一个地方的两个视角,其实想想,了解自己又何尝不是。人和土地,是分不开的,哪怕今天我们生活在钢筋水泥的城市里,其实,归根溯源,还是带着泥土清香的农耕民族。

这不是一个用文字可以更好表达的主题,还要移步纪录片,这本书,只能为辅。文字略凌乱,主题也不清晰,大字排版的意图也不明确,但是纪录片还是值得看。

《我到新疆去》读后感(六):一出一进,感受新疆

我对《我到新疆去》这本书感兴趣是因为几年前我买过《我从新疆来》,而我能看《我从新疆来》的理由绝不是因为对新疆的好奇,我的好奇心没有那么重,令我下单买书的原因仅仅是因为看到了尼格买提在微博上的推荐,没办法,有时候名人效应还是非常重要的。我读过《我从新疆来》后对新疆有了不一样的看法,这也是我对《我到新疆去》感兴趣的最主要原因。

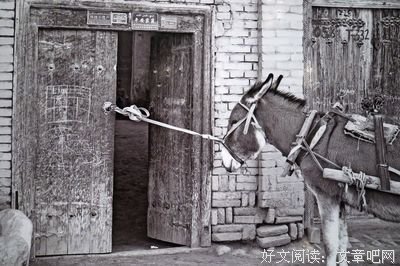

图片来自网络我生长在内蒙古的牧区城市,自己又是少数民族,所以我到现在基本上就没对其它几个自治区感兴趣过,对自然风光也不是很喜欢,我的小伙伴都说我很没有内涵,我喜欢城市游、喜欢吃快餐,不了解为什么别人到我家那儿旅行的时候看见草地上趴着的牛也要壮着胆儿去拍照,虽然我不怕牛,但是我姐小时候差点被牛顶这件事儿还是给我留下了一定程度的阴影。我也曾写过一篇关于大家对内蒙常见误解的文章,但是好像貌似没有什么作用,我出了内蒙,不对,我离开我们家那儿到呼和浩特读大学时还有人问我是不是骑马上学呢?可见我们大内蒙地方有多大!内蒙汉化成这样,就不要说新疆了。

图片来自网络说到新疆,其实我是非常羡慕的,因为新疆有内高班,内蒙考生高考是参加全国高考的。当然,从另一方面讲,新疆人民出国好像比内蒙人们费点劲,还常常被认成外国人,可以说还是很郁闷的,基于大家对新疆的误解,所以身为海江汗格文化投资发展有限公司董事长,资深纪实摄影师,独立制片人,导演,新疆维吾尔自治区第十一届政协委员的维吾尔族青年库尔班江·赛买提出版社图文集《我从新疆来》、《我从哪里来》,让人们从不同的角度了解新疆、了解中国。

图片来自网络在《我到新疆去》中通过七章介绍了29组到新疆去的各行各业的人,从非新疆人的眼睛和文字让更多的人了解新疆、认识新疆:新疆不仅是也是中国陆地面积最大的省级行政区,也有着47个民族共同生活,虽然因为民族问题让很多人对新疆产生了抵触甚至恐惧心理,这也是库尔班江·赛买提出版社图文集《我从新疆来》、《我从哪里来》的主要目的,让不了解新疆、对新疆有误解的人更好的认识新疆、了解新疆,如果有机会可以去新疆看看,用脚步和眼睛重新感受不一样的新疆。

《我到新疆去》读后感(七):遥远的新疆,美丽的新疆

在多数人的心目中,位于中国西北边陲的新疆维吾尔自治区,首先是一个很遥远的地方,其次是中国陆地面积最大的省级行政区——总面积一百六十六万平方公里,占中国国土总面积六分之一。新疆究竟有多大呢?用数字就能够说明问题。2014年11月16日新疆结束了没有高速铁路的历史,兰新高铁第全线开通运营并与国内其他铁路网接轨后,乌鲁木齐到兰州的时间可由之前的十六小时缩短至九小时左右。新疆也是中国与外国接壤数量最多的省级行政区中,陆地边境线长达5600多公里,周边与俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、巴基斯坦、蒙古、印度、阿富汗斯坦等八个国家接壤。新疆共有四十七个民族,主要包括维吾尔、汉、哈萨克、回、蒙古、柯尔克孜、锡伯、塔吉克、乌兹别克、满、达斡尔、塔塔尔、俄罗斯等民族。

新疆最早与内地发生联系,是在西汉武帝时代张骞两次出使西域。从那时起,新疆就以西域之名闻名。公元前60年,西汉设立西域都护府,新疆正式成为中国领土的一部分。清政府平定准噶尔部的叛乱之后,将古称西域的天山南北地区称为新疆。1878年左宗棠自阿古柏手中收复了新疆之后,1882年沙俄侵略者也被迫归还了伊犁地区。于是,左宗棠力主在天山南北建省。1884年新疆建省,正式定名新疆省,“新疆”一词正式成为特指中国西域地区的专用名词并沿用至今。从西汉时代起,这片热土经历了历史变迁,也拥有了更多的故事。而《我到新疆去》一书,在资深纪实摄影师、独立制片人、导演库尔班江·赛买提的笔下,讲述了新中国成立至今与新疆有着各种各样联系、故事的三十一个人。他们的身份不一,但都对新疆这片土地怀有深刻的情感;无论到现在已经离开了新疆的,还是现在依然留在新疆的,在他们的心中,一定也都始终都记着一句话:“新疆不远,因为热爱。”

香港城市大学荣休校长张信刚在新疆库尔勒、和田、喀什、伊宁、阿勒泰游历之后,拥有了一个乐观的看法——那些担心中华传统文化将会被侵蚀、弱化的人,恐怕是太悲观了!学习了六十六年维吾尔语的陈宗振教授,把自己的青春交给了新疆,也对新疆的历史和文化有了更深一层次的了解和理解。籍贯上海,担任着新疆广汇俱乐部主教练的李秋平,时隔十五年之后在新疆又一次实现了自己的冠军梦,也帮助“四亚”新疆队变成了冠军新疆队!籍贯为浙江海宁的黄震飞,来到新疆后成为了一个特色农场经营者,他觉得这是他的新的生活方式。籍贯为广西的骑行爱好者、青旅老板陈超,心中的梦想是,让更多的人像他一样爱上新疆。德国人丹尼尔在新疆研发、售卖啤酒,拥有了自己的事业。文物修复专家徐东良则认为,丝绸之路值得他用一生去研究,他觉得自己的路没有走错。山西万荣人刘铭庭,身为植物学家、治沙专家,认为自己一生最大的成就是大面积繁殖红柳和种大芸都是在新疆实现的——他认为,新疆虽然比不上沿海城市,但只要“把它建设好了”,从此“就和它有感情了”,而家“最终就落在了新疆”……

三十一个人,三十一种人生,他们都与新疆发生了各种各样的联系,也从此不约而同地爱上了新疆,也通过自己的方式在这片土地上实现着自己的梦想。他们的故事,为新疆这片热土增添了更多的色彩,既让它变得透明起来,似乎也更加神秘起来——这种透明和神秘,一定会吸引着更多的人来到新疆,即使只是作为一个旅游者,也一定会对新疆这个原本只存在于印象和概念中的地理名称,有了一种不同于书本上和地图上的更为亲近的概念!

虽然是遥远的新疆,却是美丽的新疆;虽然是不同的人、不同的故事,却印证了一个事实——新疆,确实是一片梦想实现之地!

《我到新疆去》读后感(八):我从浩荡长风和苍莽雪山中来

乾隆二十三年春季,北京著名皇家园林中南海正南处平地建起一座二层小楼,登楼可北眺三海、南观街市、东看紫禁、西望远山,乾隆亲笔为其写了“仰观俯察”四字匾额,又因此楼建成后是临水赏月的佳处,颇有月中广寒宫的意境,所以命名为宝月楼。

坊间相传,宝月楼的拔地而起离不开远方敬献的一位妃子,相传这位妃子不仅姿态妍丽,更且通体生香,使人念念不忘,有诗一语赞曰"纷纷女伴谒香娘"。可妃子远嫁进京,日日思念家乡愁容不展,乾隆深谙女子心思,便建起宝月楼,又在二楼目力所及的范围之内,盖起浩浩荡荡的妃子家乡建筑,其中有一座最大的伊斯兰礼拜寺楼,又供养大批回教人来来去去,给妃子登楼远望,聊以解慰,故又称其为“望家楼”。

妃子被后来好事者冠上“香妃”的名头,而香妃日思夜想的老家,就坐落在昆仑黄土文明的起点——新疆。

一方水土一方人,新疆走出来的库尔班江无论是文字的诚恳还是拍摄时的灵性,都与他近些年不断地奔走呼喊相得益彰。最早接触他也是在一场演讲上,诉说包括他在内的数个新疆人,出外打拼,对抗地域民族宗教歧视,而后逐渐成长的故事,抛开他身为一个大摄影师的风光一面,话里话外也的确能够让人听出背井离乡的外族人偶尔的无奈和辛酸。

外乡人、外族人,透过库尔班江的文字,也不难猜出当年香妃的悲切,战败部落送来的公主,一人独居深宫,语言、习俗、习惯不同,身边又难以找到相熟的知己,见景生情,郁郁寡欢。可即使到了如今,在库尔班江奋斗的年岁里,也少不了要忍耐一些什么,这种隔阂感,来自内心的不安和敏感,和来自外界的异样和躁动皆有,可归根结底是主观情绪上存在的东西。所以对这一切,不隐瞒,不回避,不故作坚强,也不刻意粉饰,以一种坚定果断的态度,为自己的家乡代言,无论从改善大众对新疆的看法,还是促进民族的融合,都颇有进益。也难怪王蒙、白岩松等人都肯为其加油助阵,以央视牵头的《我从新疆来》纪录片也以人文关怀的主题将其推上高峰。

作为《我从新疆来》的姊妹篇,《我到新疆去》目光所及的,是每一个个体,在自主选择的状态下扎根于新疆的故事,文中坦言,这种带着“对未知的恐惧,到所谓的“异域””是一件难得且艰难的行程,而这些平凡人的故事也在库尔班江的文字里逐渐丰满耀眼,带着对未知事物的接纳,带着对美丽地方的憧憬,一一铺展开来。

新疆,似有吸引外来人走向更深处的魔力。诸多不同的异质文化在这样极具包容性的广袤地区散开生长,而经历库尔班江采访的人们,无一不是在机缘巧合的过程中与新疆交汇,最远的彼岸还有来自韩国的理发师的安钟旭。

一个韩国远道而来的异国游子,一个来自甘肃的助理女生,在新疆一起奋斗一起成长,彼此开解对陌生和孤独的恐惧,相得益彰,也渐生情愫。两个人互相适应不同的生活习惯,也共同适应新疆,在库尔班江的记录里几乎看不到愁绪和遗憾,只有对眼前小日子的幸福的惦念展望。

青年插队的、参军的、做生意、或是求学,29组不同人生的书写,共同回答了“去新疆”这个命题。以王蒙半自序的文章作为收尾,通过自己几十年间关于新疆的文学创作,以及与当地人的融洽相处,为大多人打开了新的视野,这片土地赐予人民天然的生命力,与库尔班江所秉承的“新疆并不孤独”的理念合二为一。

作家李娟所写的《阿勒泰的角落》让我最早认识新疆,但因为是以主观的视角所讲述,意味里多有萧红在《呼兰河传》里展现的自我缅怀,而库尔班江的“去新疆”则更多地以外人的目光投射新疆本土,这种代入感对于我这样从未见过碧空浩荡、牧场千里的人来说,显得更容易接受。

新疆也有充裕的人情味,新疆人依旧洋溢热情,任何一个地方都不该被一部分“恶”的出现而被抹杀其美好,这个时代也需要越来越多的库尔班江站出来,那里同样代表着家园。

《我到新疆去》读后感(九):新疆不远,因为热爱

对于新疆,我是一种很遥远的距离,可是,这本书让我走进了新疆。小时候,第一次接触新疆是在小学课堂上,那篇让人着迷的《葡萄沟》。也就是这样一篇文章让我对新疆有了无限地向往。

这是一部纪实图文作品,讲述了新中国成立至今,憧憬、热爱新疆的人们,在新疆奋斗和生活的故事,其中包括文化部原部长、著名作家王蒙,全国政协委员杨敏德,姚明的恩师、新疆男篮主教练李秋平,上海援疆医生彭晓春等三十一位具有典型意义的人物。

我从新疆来,我到新疆去,这都是关于新疆的真实,也构成了我们认识新疆和了解中国的两个视角。让从新疆来的人,为你讲述到新疆去的人们。民族差异和空间距离并不是障碍,因为新疆是一片梦想实现之地。白岩松:看新闻时,新疆有时很远很陌生;看这本书时,新疆却很近很熟悉!

到新疆去,是一种人生选择。为什么去?怎样去?去了以后又有怎样的人生故事?又是因为什么永远留了下来?这是一个又一个普通却不平凡的梦想和故事,足够打动每一个人的心。

他们到新疆去各自有着不同的理由:事业、爱情、自由、回家……他们的故事,是新疆的美丽与神奇、多元与包容的有力见证。也让我们明白:民族差异和空间距离并不是障碍,而新疆,是一片梦想实现之地。

在看《我到新疆去》这本书之前我对新疆没有特别的向往,看完《我到新疆去》后,特别想去新疆看看,《我到新疆去》让我认识了一个比地理书上更丰富的新疆。新疆很大,新疆很神奇,来静听来自世界各地的人踏上那片土地的感受,并在那里创业,安家,在那里开启了新的机会!朋友!来关注这本书,读过以后,你会明白原来新疆一点都不陌生!

新疆味道以经营新疆美食为主,将西域饮食,文化相结合的新派西域特色餐厅。秉承传播“新疆文化”的使命,将新疆这个以阳光和热情著称的,文明古老的民族风情,带来您的身边,为您呈上“传统、自然、欢乐、融合、时尚”的美妙用餐体验。

新疆味道以经营新疆美食为主,将西域饮食,文化相结合的新派西域特色餐厅。秉承传播“新疆文化”的使命,将新疆这个以阳光和热情著称的,文明古老的民族风情,带来您的身边,为您呈上“传统、自然、欢乐、融合、时尚”的美妙用餐体验。

蓝天绿水、雪山冰川、森林峡谷、戈壁沙漠,构成了新疆独特的地理地貌。昆仑山、天山、阿尔泰山山脉绵延千里,亘古万年;塔里木盆地、准噶尔盆地隔山相望。每一个来到新疆的人,都会被这里的秀丽景色所吸引。走进“空中草原”那拉提、“太阳故乡”巴音布鲁克,听风吹草动的韵律,看骏马奔驰的欢腾,自然之美使人心旷神怡;置身“人间仙境”喀纳斯、“高山湖泊”天山天池,宛如坠入仙境;伫立世界第二大流动沙漠塔克拉玛干,极目远眺,连绵起伏的沙丘,仿佛大海翻腾的波浪……

维吾尔族能歌善舞,有人形容他们会说话就会唱歌,会走路就会跳舞。当一场盛大的麦西热甫乐曲响起,你会情不自禁地步入舞动的人群,陶醉于歌的海洋。哈萨克族是马背民族,他们会走路就会骑马,来到一望无垠的大草原,你可与他们一起纵马驰骋。在这里,你还能看到蒙古族的沙吾尔登、塔吉克族的鹰舞、回族的花儿……吃到手抓肉、大盘鸡、拉条子。

这样的新疆值得你的到来。

《我到新疆去》读后感(十):应许之地从来都带着皲裂的诗意

新疆·喀纳斯文/宝木笑

《旧约•创世纪》中说以色列人的祖先亚伯拉罕由于虔敬上帝,因而上帝与之立约,允诺其后裔将拥有“应许之地”,那是“流奶与蜜之地”,在那时农耕水平的视角来看,“应许之地”应该类似于我国桃花源一般的存在,代表着当时人们对于生活和生产环境的最高憧憬。“应许之地”最初指的是迦南,位置大约是约旦河西岸,包括加利利海以南和死海以北地区,当然如今在基督徒们看来,他们的“应许之地”就是指的耶路撒冷。但不管具体的位置如何,“应许之地”在如今人们心中,更多的感受并非“流奶与蜜”,而是在地中海遥望处布满粗粝与干旱的圣域,烈日炙烤大地,庄稼和人一样都在艰难地生存,“应许之地”的意义层面要远高于物质层面。

然而,就在这样艰苦的自然条件下,关于耶路撒冷,关于应许之地,人们并未在意她的不尽人意,仿佛真爱可以超越一切。迦南人、犹太人、希腊人、罗马人、拜占庭帝国、十字军、马穆鲁克人、土耳其人、英国人……世界各个角落的人们历经艰难险阻,突破重重凝障,仍然选择一往无前,那是朝圣之路,更是发现之旅,人们在那里膜拜信仰,重审自我。应许之地仿佛故意为自己蒙上遥远与荒凉的面纱,她的美只有敢于真的靠近她,了解她,爱上她的人才能感受。如果让中国人选择我们的“应许之地”,答案一定是丰富多彩的,其中一定应该会有那么一群人,也许人数不会太多,他们的选择会是新疆,我国西北边陲的那片广大之地,我们国土的六分之一。

那会是一些怎样的人呢?因为按照“应许之地”的定义,那是一个需要跋涉和磨砺才能到达的地方,在新疆那片与北京时区相差两个小时的地方,在那片飞机通航之前需要半个多月火车和汽车混合行程的地方,是谁愿意到达如此遥远的地方呢?库尔班江•赛买提的《我到新疆去》也许正是要回答这样的问题,在这位生活在上海的新疆摄影师和导演看来,那些怀着各样心情来到他的家乡的人们,那些将数十年青春韶华留在天山南北的人们,不但重新诠释了自己,更为我们带来了一个真实的新疆。准确地说,这本书源自同名的纪录片,更像是记录片的文字版,然而文字自然有着文字的妙处,在书中,在那些字里行间,讲述了新中国成立至今,那些憧憬、热爱新疆的人们,在新疆奋斗和生活的故事,只有捧着书读起来,慢慢就能品味出那些人,那些事和他们与自己“应许之地”的微妙情怀。

当然,那些人们也许从未明确表示将新疆当做了自己的“应许之地”,然而,如果将“应许之地”与新疆做一个比对,我们会发现其中很多的契合。那是遥远之地,否则怎么会成为传说中检验信仰的跋涉终点,而新疆之远诚如前面所说,即使交通运输极为发达的今天,坐飞机从喀什到乌鲁木齐也需要两个小时,那几乎就是西安到深圳的距离了。那片辽阔没有去过的人不会明白,是的,成为世代安享桃源之乐的地方,岂会太小?难怪有人说:“在新疆境内坐了一天一夜的火车,醒来,仍未出疆”。那片美丽,早已被我们印象中的遥远遮蔽,其实,森林湖泊、雪山草原、星空大漠、峡谷戈壁……在新疆这一个地方就可以饱览这许多神奇。至于在那片美丽神奇土地上的各个民族,他们有着自己的语言、信仰和习俗,有着和我们迥然不同的生活方式,对于未去过新疆,未曾在新疆深入生活过的人们,这种自然和人文方面的差异带来极大的陌生感,也产生了一种无法抗拒的吸引力。

正如库尔班江•赛买提在《我到新疆去》中记录的三十一位“新疆人”一样,他们在内心也经历过这种类似的心理过程,从一种遥远的模糊印象,到陌生化带来的吸引,直至最终爱上那片土地,就像是经历了一场刻骨铭心的恋爱。《我到新疆去》实际上是《我从新疆来》的姊妹篇,这本书中的“新疆人”都是由于各种各样的因缘际会来到新疆,而后逐渐经历了上述过程。张信刚是因为儿时对新疆历史的印象,还有那首脍炙人口的《达坂城的姑娘》;陈宗振是因为1950年代全国的大形势,在选择学习维吾尔语后被分配至伊犁;王世杰在上世纪那段“激情燃烧的岁月”响应上级号召,参加了当年的援疆;王中杰则完全是顺着人生的每一步走到新疆,因为选择了地质专业,所以来到物探局,然后就来到了新疆……

真正让人感动的,永远是没有彩排过的桥段,因为那才是人生。当年的犹太人怀着对“应许之地”的期待,只是顺着自己的命运一路行走,《我到新疆去》中的人物也从来没有什么过分高大上的理由,他们只是在命运的安排下来到了新疆,在那里,他们见识了“应许之地”的那种皲裂的粗粝。他们的青春在那里被磨砺出石英的华光,新疆虽然自然环境优美,但也非常严酷,新疆当地流行一句话:“早穿皮袄午穿纱,围着火炉吃西瓜”,巨大的温差、恶劣的气候和干旱贫瘠让人震撼,更不用说相比内地落后很多的经济和基础设施。当年的青涩少年、怀春少女,他们有的来自繁华的大上海,有的来自水一样的江南,有的来自别有风致的天府之国,他们来到了那里,又是经历了怎样的不适应,怎样的犹豫和坚强。书中所有的人几乎都对新疆的冷热两级印象深刻,王蒙说新疆的冷和内地很不一样,北京再冷也就零下二十来度,但是新疆是零下三四十度,而在塔克拉玛干沙漠中研究植被的刘铭庭则对新疆的干热印象极深,风沙大,蚊子却多,没有雨,没有水,难熬的很……

就像李娟在《我的阿勒泰》中虽然写了零下四十二度的极寒,但也将那遥远地方的戈壁、草原、雪山、帐篷、骏马、牧人等一系列美好带给了当年的文坛,库尔班江•赛买提在《我到新疆去》中也从不避讳新疆的艰苦,因为只有真正在新疆生活过的人才知道,对于新疆,那些艰苦的背后,同时掩藏着只属于新疆的大美。事实确实如此,在新疆那种皲裂的粗粝中,书中的人物渐渐在适应,也渐渐发现了更多其他的东西,这些东西绝非自然和物产那样简单,如果“应许之地”仅仅是“流奶和蜂蜜之地”,那也绝不会值得无数人为之奉献一切。如果我们细细分析书中的三十一个人物,那三十一位仿佛在新疆获得了自己另外生命的人物,无论他们是某种意义上的成功者,还是如你我这般普通的人,他们在新疆无一例外都经历过某种升华的过程。王蒙从1963年到1978年在新疆经历了别人眼中的“人生低谷”,他从中国文坛和政坛的活跃前沿一下子被打倒在地,然而他却一直坚持认为他在新疆“过了一段相当美好的生活”,以至于人们说:“没有新疆的十六年,也不会有后来的作家王蒙”。土生土长的广西人阿超的家乡山清水秀,从最初背包客对新疆的震撼,到最终渐渐融入新疆的生活,直到那样一个天南海北随性之人说出了那句“目前喀什的生活让我很有满足感”,从此归隐江湖。

是的,没人说过“应许之地”是物质的,相反,真正的“应许之地”应该是精神的。那种皲裂的粗粝背后是一种诗意的升华,仿佛苦行僧让肉体在世间种种苦痛中穿行,很多人拿佛陀菩提悟道证明苦行的无明,殊不知佛陀在悟道之前并未明确表示曾经的苦行是自己错误的选择,他只是经历了很多,凝望了许久,在苦行中走出,来到一处美丽所在,就在一棵树下随意而坐,从此道生我心。曾经也接触过一些西北汉子和姑娘,最大的感触是,除了他们的直爽和仗义,更多是他们对于漂泊的那种根骨里的适应,就像库尔班江•赛买提从新疆辗转各地,一直从塔克拉玛干的黄沙走到黄浦江畔的东方明珠,也许那就是“应许之地”给人们带来的跋涉的基因吧。远行,不管是去新疆,还是去世界任何的角落,真正升华的是行为本身,这甚至将超越国界,仿佛人类共同的精神共振,就像库尔班江•赛买提在《我到新疆去》还记录了去新疆的外国人,他们中有韩国来的理发师,有一直在克拉玛依呆着不愿走的德克萨斯小伙儿,还有在新疆开起了餐馆的德国啤酒专家……不管是什么地方,不管是哪里人,“应许之地”更多意味着一种超越了时空和文化的升华。

值得注意的是,这种升华似乎需要内外两种力的支撑,或者说挤压。我们前面所说的关于《我到新疆去》的各种机缘和艰苦可以说是一种外部的力,但如果细想这个内部的力从何而来,就是一个比较有趣的问题了。因为,书中的人物更多是被命运推着向前,他们并非是为了“应许之地”而去新疆,并非是如犹太人一般得到了上帝的启示,他们更像是在新疆“偶然”找到了自己生命的“应许之地”。既然如此,那个内部的力又从何说起?如果我们再次梳理书中人物的生平,我们会发现一个特别的现象,那就是书中大部分人物都有着某种“匠人情结”,即一生大部分时间和内心大部分关注的东西都是极简的,很多人一生就只一心去做一件事。九十岁的陈宗振回首一生,说自己人生的六十六年都在学习维吾尔语,一生都交给了维吾尔语的研究;刘铭庭一辈子在塔克拉玛干奋战,为的只是研究如何在沙漠中培养更多的植物;王劲梅的一生和琵琶融为一体,四十多年的新疆生活只做了一件事——“让琵琶在新疆重新生根开花”……

那是一种诗意的升华,更是一种升华的诗意。当“应许之地”的皲裂粗粝磨破了我们的肌肤,生命却仿佛在荆棘中重生,当外部的压力或者困苦让人感觉肉体仿佛行走在炼狱,只有内心中最虔诚的信念才能让人找到诗意的升华,从而展示升华的诗意。而《我到新疆去》所掀开的某种人生的思考,对于今天水泥森林中的你我有着更多的现实意义,从痛苦角度讲,精神痛苦和肉体痛苦其实是不分上下的,其实,很多每天外表光鲜的白领内心的疼痛并不比当年援疆者肉体的苦痛来的轻松。这个世界确实有“矫情”这种东西存在,然而更多的情况是,痛苦这种东西,谁也没有资格贬低别人的,高抬自己的,人生是场孤独的修行,“应许之地”是每个人超越苦痛、自我救赎的稻草。

正是在这个意义上,库尔班江•赛买提无意间给了我们某种启发或启示。我们在外部压日益增大的情况下,是可以依然收获生命的光华的,就像当年在新疆最终破茧的人们,你我心中一定也有着这样那样的所爱,也许是唱歌、也许是读书、也许是绘画、也许是写作、也许是健身、也许是摄影、也许是旅行、也许是发呆……但是,当下的社会现实是我们没有足够的运气能够让这些内心所爱变成我们的工作内容,而且在某种程度上说,正是因为我们永远无法将那些所爱变成我们的日常工作,我们才会在心里越发沉迷于她们,因为那是我们的救赎之谕,更是我们的精神角落。《我到新疆去》中所记录的那些人让我们意识到,只要将内心中的所爱用一种匠人般的物道之心维护一生,无论是接纳还是反抗,只要我们有足够的韧性穿过那些皲裂的粗粝,我们就将在任何地方建成属于我们自己的“应许之地”,那会是我们生命的荣光和耀华,那会是每一个人的诗和远方。

佛不东来,我便西去。

—END—