《谁偷走了美国梦:从中产到新穷人》是一本由[美]赫德里克·史密斯著作,雅众文化 / 新星出版社出版的平装图书,本书定价:68.00元,页数:488,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《谁偷走了美国梦:从中产到新穷人》读后感(一):读书笔记|割裂的社会,消失的中产:《谁偷走了美国梦》

《谁偷走了美国梦:从中产到新穷人》读后感(二):赞同的跟不赞同的地方

总体来说,个人认为这是本四星的书,本书通过实际追溯实际的立法及其影响的角度,来探讨美国中产阶级被压缩的缘由。有很多值得深度思考的探讨。

首先,最让我印象深刻的一个观点是作者对于全球化对美国制造业影响的质疑。这里牵扯一个利益分配不公正的问题。制造业迁移出美国是过去几十年全球化的一个结果。我们通常会通过美国产业升级的角度来正当化制造业迁移。作者采取的立场是去调查那些原先制造业的工作人员在全球化前和后的生活现状的对比。结果是,对于这部分人,他们的生活状况在恶化。如果美国其他的产业从全球化中受益,那么首先这部分人群跟前面那部分人群可能不是同一群人。是否是否牺牲部分人群的利益,去正当化其他人的利益是合理的?在现在的情况下,后者对前者的补偿是否是不够的?

作者对于401K不同人群的收益不同的讨论也很印象深刻。401K在美国实施已经有几十年。作者发现即使是在401K当中,收入越低,401K的收益率也越低。收益率的降低主要来源于低收入群体容易因各种变故而没法常规操作401K。

下面提一个不赞同作者的立场

政治和生活很多时候是鸡生蛋,蛋生鸡的一个问题。政治上的决策,会影响到人民的生活;同样人民的生活也在影响政治的选择。这本书大体是从政治对于生活的影响的方向来讨论,而并没有反过来想过。这里引用Pew Research的一个调查(http://www.people-press.org/2014/06/12/political-polarization-in-the-american-public/)。调查的结果是民主党人和共和党人两者各自的中间立场在越走越远。可以想象,当远到到一定程度的时候,两者叠加之后就可能出现政治上的中立主张不是人数统计上的峰值。如文中所述,两党共识在现在的美国政坛越来越少出现。但是这难道仅仅只是议员们个人的偏执?而不是他们所代表的人民的政治主张在偏移吗?

《谁偷走了美国梦:从中产到新穷人》读后感(三):21世纪:资本的狂欢盛宴和消失的中产阶级

【税法】 激进的共和党众议院多数派和规模恰好足够钳制议程的参议院少数派因个人利益(党派高层通常也拥有巨额财富)和华尔街的游说坚定的反对提高税率。富人们因而沐浴在减税政策的春风下,但普通美国人因为需要为社保和医保提供资金,还要受到工薪税税率比税率改革之前上涨差不多一倍的冲击。

【养老】 401k计划中的财富已经被其管理者们(共同基金和银行)啃掉了一大口。此外, 设计的缺陷使得它成为“随机创造赢家和输家”的赌局,而普通阶级因为不善投资显然“运气不佳”。巨大的养老金缺口给老龄化社会带来更大的风险和不稳定因素。

【住房】为了扩大次级贷款的规模以换取高昂的利息和手续费, 银行违规变更贷款申请内容来让申请人符合贷款资格的行为在银行和抵押贷款公司,并且哄骗买房者们签下掠夺性质的贷款。房贷泡沫破裂后,银行们收到巨额的政府救济金,但普通买房者们却因无法支付高昂的利息被赶出家门。

【教育】教育不再是社会等级差异的巨型矫正器。 自上世纪六十年代以来,即使黑人与白人之间的受教育程度差距都已经显著缩小,富裕家庭和低收入家庭之间的受教育程度差距反而还增长了40%。

曾经的努力工作便可“鲤鱼翻身”的美国梦似乎真的成为了一个梦,阶级不断固化。二八定律改写, 在经济全面复苏的第一个年头(2010年),1%小团体收割了国民总收入的93%,贫富差距不断扩大,撕裂着美国。 中产阶级似乎逐渐消失,成为了新穷人。

《谁偷走了美国梦:从中产到新穷人》读后感(四):他们能够得到想要的任何东西

如今的美国不再是那个共同繁荣、共享政治和经济实力的美国。而是出现了权力、金钱和意识形态的两极分化。

造成贫富分化的几个因素:

1、上世纪九十年代后期,整个美国发生了巨大的财富转移,财富从美国大企业的中产阶级员工那里转移到了股东们手中,这些股东大部分是富人,甚至超级富豪。尽管美国经济经历了几轮增长,但普通中产阶级家庭却几乎完全停滞不前:

·从1948年到1973年,美国非农劳工的生产力增长了96.8%,普通工人的时薪增长了93.7%。简而言之,随着美国经济在战后的蓬勃发展,中产阶级工人们从国家生产力增长带来的收益中获取了相当丰厚的份额。

·从1973年到2011年,美国非农劳工的生产力增长了80.1%,但普通工人的工资仅增长了4.2%,时薪——工资外加福利——仅增长了10%。因此,虽然生产力每年上升近3%,但普通工人按小时折算的工资,考虑通货膨胀影响后,实际上是基本持平的——2011年和1978年完全相同。停滞不前长达三十年。过去二十年里,90%美国人的收入几乎完全没有增长,相比之下,最富有的那1%美国人却获取了天文数字般的财富。

2、自1981年起,里根总统将个人所得税的最高税率从70%降至28%,资本利得税税率从28%降至20%,企业税税率从46%降至35%。无独有偶,布什总统2001年、2002年和2003年的减税政策也投了富人们所好——降低最高所得税税率,降低资本利得税税率,并逐步取消美国最富有的2%人口所应缴纳的不动产税。 在布什总统减税政策的推动下,从上世纪九十年代中期到2010年,美国四百位收入最高人士的平均收入跃升了五倍,与此同时,典型美国家庭的收入反而下降了。苹果公司开创了一种名为“双片爱尔兰面包夹荷兰三明治”架构的财会技术:通过爱尔兰分公司将利润转移至荷兰,再转移到加勒比地区,以此来大幅削减苹果公司应缴的税款。如今,其他上百家美国公司也已经复制了苹果公司发明的这项策略。2011年,依靠“双片爱尔兰面包夹荷兰三明治”架构,苹果公司在赚取总计342亿美元利润的同时,仅仅缴纳了33亿美元的税款。

3、教育不再是社会等级差异的矫正器,美国现在事实上已经被归类为“低流动性国家,大约一半的父母收入优势,最后都被转移到了他们的孩子们身上。这是阶级社会在美国出现的一个主要原因。2007年,在大学这个教育层次上,高收入家庭的一半子女都能完成大学学业,相比之下,低收入家庭只有9%的子女能完成——与1989年时相比,差别显著。使教育成果产生明显差异的重要驱动因素在于,与低收入家庭有能力负担的部分相比,富裕家庭投入了更多额外时间和金钱,来为他们的孩子提供课外学习和辅导——支出差距已在不断扩大。此外,从上世纪七十年代末至千禧十年的最初几年间,大学的平均学费和住宿费用提高了四倍,这就把普通中产阶级家庭的十几岁孩子逼入了相似的财务窘境当中。相比之下,那些来自富裕家庭的孩子们支付起大学教育费用来,简直是轻而易举。

不断扩大的财富鸿沟与不断锐化的党派分歧是并行的。三十多年以来,两党过分热衷于强调分歧,和而不同的理念让他们渐行渐远,曾经两党投票时有着大范围的重叠。但是如今的点阵图则显示出两党之间存在着明显的空白区域。重叠的两党共同投票现象不复存在。双方彼此戒备,不存在中间地带。每一个问题都处在无休无止的争议当中没有任何问题得到实质性解决,中间地带消失,两党越来越难以制定和实施有效的政策。财富本身就能够产生财富,尤其当人们将金钱投入到政治上时,就更能达成以钱生钱的效果。财富的高度集中加剧政治分歧。流入游说和竞选活动的金钱是一个经过精心设计的影响力贩售方案,通过将国家售卖给最高出价者的方式,双方合谋维持统治。在过去的十年时间里,受商界支配的华盛顿政治说客人数,是工会背后政治说客数量的30倍,是代表劳工利益、消费者利益和公共利益的政治说客数量总和的16倍。政选支出方面,更是朝着公司美国方向彻底倾斜:从1998年到2010年,代表商界利益的资本和各大贸易团体在政治说客们身上总共花费了286亿美元,相比之下,代表劳工利益的政治说客们只得到4.92亿美元的资助,差不多是60:1的资金投入优势。今天早已没有任何力量,能够与商界在政治领域的猛烈攻势相匹敌。工商界能够得到……他们想要的任何东西。

《谁偷走了美国梦:从中产到新穷人》读后感(五):美国两党制:走了太远,而忘记了为什么出发

《谁偷走了美国梦:从中产到新穷人》读后感(六):谁偷走了美国梦,反正不是我

相当白左的一本书,读的过程中简直就像看一篇篇NYT文章哈哈。

第一部分的权力转移应当是最有趣的,尼克松对富人税法的打击,对比水门之后民主党害怕选民反弹的心态背叛党纪而为工商界站台(1978),历史的夹缝中隐约可以看到政客们的心理战,而这些轻微心理上的不确定导致的行动则可以非常巨大得影响后世,现在回看写得再轻巧也让人觉得一身冷汗——破产法给与银行和其他债权人优先权,将其利益凌驾于雇员和退休工人,再加上401k计划的出台,挤压养老保险的定额而改为“雇佣”华尔街基金经理(aka空手套白狼)管理所谓“掌握在自己手里的”基金形式(附注一下一般来说公司会给你几个options来选基金,但通常情况下这些选择也是很有限的,比如我问了一下我们公司的同事,虽然他们很“感恩戴德”401k的公司补贴matching计划,但提到基金选了什么,同事的反应是好像连选都没有给我选的- -|||)……反正就是各种不靠谱

第二部分主要是从经济层面上分析了一波。对工会的打压配合以市场化和“去工业化”的步伐,将制造业核心迁移海外降低成本以塑造盈利面貌继而提公司股价,导致巨额财富流向管理层,造出了“新穷人”这一群体。再加上从应当是从里根开始的减税政策,降低最高所得税税率,降低资本利得税税率,以及布什取消的不动产税,让财富的流动更加剧烈(哦对了,还不包括公司管理层可以不合规矩地操作股票-送出的期权可作为支出费用以达到抵税目的,所随意改动自己购买股票的行权价格,已达到CEO赚钱,股东亏钱的违规骚操作).

第三部分就如标题一样,讲“民主不公”嘛,主要就是lobby,政治行动委员会PAC政治献金那一套。我比较shock的是原来企业之前,工会也可以搞PAC,怪不得美国的工会这么横,原来真的是极其政治化呢。然后第十章主要就是在黑格林斯潘啊哈哈哈,他废了罗斯福的《格拉斯.斯蒂格尔法案》,让商业银行和投资银行之间的业务从分离到粘合,于是超级银行的规模巨大、相互之间的勾连紧密等乱七八糟的结构性问题就出来喽。

第四部分持续黑格林斯潘,以我浅薄的经济学理解,他应当是为了刺激市场,保证流动的钱在市场里流动,所以放松监管驱动次贷(这样大家的钱就不会stagnant了嘛,然而自由市场哪有那么可靠,华尔街各种银行和次贷市场的监管又哪有那么靠谱~各种申请贷款的bug便宜了经纪人,搞残了不小心掉入各种陷阱的买房人,更拉着所有纳税人down down down。这一部分整体感觉就是在看《大空头》更Political side,看着从上到下机构性corrupted的这个脉络却比看《大空头》人性贪婪和疯狂的那种感觉更让人恶心。这一部分里的通往中国的沃尔玛,我个人就觉得有点黑我们***了,制造商和零售商的权力转移这玩意儿能赖我们么?市场化这一步路走的太骚气而已,其实可以学学德国嘛,控制一下比例就好了,为啥现在一下子又要搞贸易战,总是这么极端咧。再说了,说中国邀请外企来中国投资,然后要求美国企业将有价值的技术转移到中国本土,这怎么能用sneaky来形容呢?怎么不说我们国家给外企的各种优惠政策咧?H1B的那一章挺有趣,我才知道原来印度公司是这么在搞——打包把各种三哥输送到美国来,用类似留服一样的公司来搞定visa,这个过程中visa申请的各种费用就进了这些公司的包包。而且这些公司package里面的印度哥哥们,还没来美国呢就这么操作,所以就算是申请visa出了问题,顶多是取消签证而不会追究法律问题。比起我们中国留学生只是假落户一个有i20的学校什么的来说,印度公司们的操作一个比一个骚哇。

两党gap的章节相对来说比较老生常谈了,阻挠议事filibuster的部分比较好玩,以前考GRE的时候记单词对filibuster这个单词很有印象,但不太理解意思。这次了解了一下,基本上是说如果参议院不能对debate达成3/5制止,就可以为了延期和阻止一个议案投票来一直filibuster,这个太欢乐了,参议员可以上前使劲儿bb,愿意搞多长时间都行,过程中可以喝水,但不能上厕所(所以有些人特地穿着成人纸尿裤上去),说完了对measure的意见还可以瞎bb,比如念电话号码什么的0 0~

省略了一些比较无趣的章节~总体来说写得还是挺涨姿势的,但就是浓浓一股白左气让人有点本能性地抵触,而且赖资本家赖中国也不是事儿啊,globalization趋势难挡,想想有啥其他方法可以适应一个新时代吧。

《谁偷走了美国梦:从中产到新穷人》读后感(七):从走上神坛到逆风飞翔,美国梦究竟还有多远

电影《海上钢琴师》里,当Virginian号游轮快要抵达美洲大陆时,船上怀揣着梦想的移民再也无法掩饰内心的喜悦和激动,望着在清晨的薄雾中呼之欲出的自由女神像,惊叫着,“America!”“America!”

没错,在人们眼中,美国是一方让梦想唾手可得的热土,一座让世人心神驰往的乌托邦,一个建国两百多年却已经在金字塔的顶端屹立了一百多年的人间童话。然而,历史的车轮滚滚而来,每一个文明都有其各自的宿命。上世纪六十年代马丁﹒路德﹒金的“I Have A Dream”曾经多么让人心醉,如今特朗普的“Make America Great Again”就多么令人心碎。

《谁偷走了美国梦》,以美国上世纪六十年代到本世纪初的经济社会发展为主线,通过采访卡特、克林顿、索罗斯等政界、商界大佬和众多典型的美国中产阶级民众,全面地揭示了白宫、国会山和华尔街的精英们是如何利用手中的权力彻底改变了美国的政策走向,摧毁了中产阶级的繁荣。

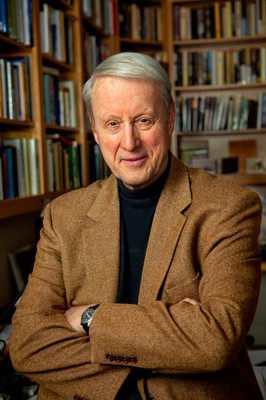

作者赫德里克·史密斯是美国当代时政记者的领军人物、畅销书作家,曾长期供职于《纽约时报》、美国公共广播公司等新闻机构,并两次荣获普利策新闻奖。特别是他参与报道的“五角大楼文件事件”不仅让他分享了普利策奖,更是给了当时执政的尼克松政府致命一击,成为美国新闻史诗上教科书般的经典报道。此外他还在民权运动、越战、冷战、恐怖主义、医疗保障、环境保护等领域多次向政府“开炮”。可以说,赫德里克•史密斯不仅是一个充满理想主义的新闻战士,更是一个富有家国情怀的爱国斗士。

美国梦究竟是什么?虽然最早可以追溯到《独立宣言》的诞生,但是正式提出来的时间并不久远。1951年,历史学家詹姆斯-特拉斯洛・亚当斯在《美国史诗》中首次提到美国梦,他写道:“美国梦并非仅仅是拥有小汽车和高工资的梦想,还是对一种社会秩序的梦想,在这里每个男人和女人无论出身贵贱、地位高下,都能够实现其天赋能力所允许的最高成就,并得到他人的认可。”

二战结束后到七十年代的三十年是美国梦的鼎盛时期。

整体上,美国经济保持了持续繁荣,民众的权利不断提高,此时的美国是民主世界的灯塔,是人们梦寐以求的天堂。

经济上,人们的工资普遍增长,1947年至1973年,每小时工资翻了一番。工人们获得了五天八小时工作制以及其他劳工保护法。数以百万的家庭拥有稳定的收入,以及较高的社会福利。

政治上,最普通的美国人也认为自己拥有话语权。大家通过共同行动,参与国家政策的规划,影响政府的决策。民权运动、绿色运动,消费者权益保护运动、女权运动、工会运动等斗争的胜利,无一不彰显着中产阶级的力量和话语权。

然而这些繁荣只不过是暂时的,也是权贵阶层在历史长河中不得已的短暂妥协。当大多数美国中产阶级还沉浸在固有的美国梦中时,华盛顿和华尔街早已结合成共同体,政治权利也已经做了经济权利的嫁衣。

从上世纪八十年代开始,广大的中产阶级民众逐渐失去了工作、失去了房子甚至失去了社会保险。正如书中的麦克•休斯所说:“我有一栋属于自己的房子,我曾经能拿到很不错的养老金——我多少也是在美国梦里真正生活过。他们就这样轻而易举地把我给抛下了,他们把我的美国梦给切断了。”

1948-1973年,美国非农劳工的生产力增长了96.8%,普通工人的时薪增长了93.7%;而1973-2011年,美国非农劳工的生产力增长了80.1%,普通工人的工资仅增长了4.2%。考虑通货膨胀的影响,实际上2011年和1978年的增长率是完全相同的,也就是说三十年来美国中产阶级的经济是停滞不前的。然而顶级富豪的收入却从1979年的年平均400万美元,跃升为2006年的年平均2430万美元。以家庭为单位来计算,财富增长率高达600%。多么触目惊心的对比。

然而西药终究只能治标,史密斯再满腹热忱也跑不赢美国梦病入膏肓的速度。就像电影《中国合伙人》中的成冬青所说:“我有一个朋友,他比我优秀,远比我更应该成功,他来到美国,而我却看到的是,我们这一代人中游得最棒的人在这里沉下去了。其实,这里从来就不是一个公平的战场。”

也许,所谓的美国梦,大抵也只能是一个梦了。

《谁偷走了美国梦:从中产到新穷人》读后感(八):话语权丧失的中产阶级

整本书以美国中产阶级的衰落过程为主线,从政治、经济、历史的角度分析其成因和应对。开篇以尼克松为击败竞选对手争取选票而颁布《净水法案》,到自己否决该提案,对商界表面迎合,真实情况却近乎忽略商界利益说起,引出《鲍威尔备忘录》形成的时代背景。商界撬动华盛顿政治权利的平衡必然造成政策制定朝着企业精英们的方向严重倾斜,直截了当地指出中产阶级被牺牲的必然性。

在讲到中产力量的时候,以马丁路德金引导的公众活动说明了该力量能够形成并促进类似1965年的《投票权法案》这种法律和政策的变化,1970年的地球日环保抗议之中,中产阶级政治力量也广泛参与,再到拉尔夫纳德对商界和政府机构发起的消费者权益倡导所拥有的政治影响力。而这些中产参与政治的繁荣时期就在1978年开始衰落,商界要求政府取消各种管制使得企业利润提高,而这部分利润通过奖金、股权等形式进入CEO们的口袋,新破产法更大的作用发挥在保护银行和债权人而不是企业的雇员和退休员工,401K计划则把养老储蓄支出也抛给雇员自己而不是企业。中产的政治话语权丧失而导致的被牺牲也不过刚刚开始。

虽然本书并没有什么惊世骇俗或者语出惊人的言论,但脉络清晰,分析全面,如果当做一本美国经济变迁的历史书来读,也非常有可读性。也许跟翻译时间有关,毕竟晚于成书近七年,而现今中美之间的贸易战,却依旧可以从本书里找到逻辑。阅读这本书的好处也在于明白美国人民或者美国政府的思维导向,相比于很多赞扬和褒奖美国民主政治的著作,它则借由政治学家拉里巴特尔斯之口说道:“按照亚里士多德的标准,我们的政治制度在实际运作上似乎并不能称之为‘民主制度’,而是‘寡头政治’如果我们坚持把自己称作民主制度的话,那也应该有言在先——这是一种极不平等的民主制度。”(P190)

而相较于那些精英阶层的麻木,巴菲特、比尔盖茨、特德特纳等商业成功人士都对重新对美国的超级富豪阶层加税表示赞成。这属于另一种声音,并非发至中产阶级或底层人民,却为他们的利益考虑。本书以中产阶级而没有以所有非富阶级为切入口主要还是在于对中产阶级的政治力量抱有一定的期待(文末的建议也鼓励他们积极参与政治),另一方面,相比于底层人民,他们也是经济危机以来受创最严重的群体,比如大量财富消失和破产申请、失业等等。

我阅读本书的目的和一直以来看问题的方式是一致的,试图从多角度入手。就如观察任何政治或言论,如果整个环境下只有一种声音,无论它听起来如何美好,都是需要警惕的。

《谁偷走了美国梦:从中产到新穷人》读后感(九):41年后,他的著作终于再次翻译成中文出版

赫德里克·史密斯的《谁偷走了美国梦》终于要出中文版了,这比它的日文版晚到了六年,而距离作者本人的第一本中文版译作《俄国人》也有四十一年之久,虽然那本书没有获得他的授权。

赫德里克是1933年生人,是可以归类在“新新闻主义”一代人里的,他比汤姆·沃尔夫(《画出来的箴言》)小三岁,而长盖伊•特立斯(《被仰望和被遗忘》)一岁。他的第一本畅销书《俄国人》是新新闻主义写作的典范,“给美国读者们描绘一幅亲切客人的人类学图景,让大家看看俄国人在苏维埃共产主义的大幕下究竟是怎样的形象,以及他们为何会选择如此的行为方式”。对于汤姆·沃尔夫和诺曼·梅勒之间的著名口水战:究竟是该写宏大或者吸引眼球的主题,还是该把精力放在叙述技法的磨砺之上,他可能是最没兴趣的一群人之一。他对毕生从事的新闻事业始终抱有一种美国式的理想主义情怀。

《谁偷走了我的美国梦》英文版赫德里克的记者生涯开始于“二战”之后的冷战时代。1950年代,老爷子那会还是著名文理学院威廉姆斯学院的大学生,首先是在南加州的一家城市报纸做暑期实习记者。大学之后,他又去了牛津大学做富布莱特访问学者完成了研究生学习。然后在美国空军服役三年。1959-1962年,他加入了美国合众社。1962-1988年间他在《纽约时报》工作了26年,1971年成为了首席外交记者;在这家著名的报社,他的主要报道领域是马丁·路德·金和民权斗争,越南战争、莫斯科和华盛顿之间的“冷战”。1989年之后服务于美国公共广播公司,制作了26期的黄金时段特刊;他的报道话题有恐怖主义、华尔街、苏联改革、沃尔玛、安然公司、医疗保障、环境问题以及华盛顿的权力真相等等。

作为新闻记者的赫德里克·史密斯是极为耀眼和成功的。在他所获得的所有新闻奖项里,最重要的当属两次普利策新闻奖。1971年作为纽时首席外交记者的他,因参与“五角大楼文件”事件而分享了普利策新闻奖;1974年又因为对于苏联和东欧地区的报道获得“普利策国际报道奖”。

赫德里克·史密斯而出版于2011年的《谁偷走了美国梦》几乎是赫德里克一生新闻事业的总结性作品。这不仅仅是指内容而言。他在本书的前言里介绍说,这本书里涉及的采访对象都是他在《纽约时报》和美国公共广播公司工作时积累下的人脉资源,里面不仅仅包括比尔·克林顿、马丁·路德·金这样的政界和民权运动界领袖,艾尔·邓拉普、鲍勃·高尔文这样的跨国公司CEO,还有更多普通的中产阶级民众,他们有的是小企业主,有的是银行信贷员,有的是工厂技术员。更重要的是,在这本书里,他要尝试回答自1970年代以来,一直在不停困扰他的一些问题:美国的阶层固化是否已经积重难返,美国梦对于普通的民众来说,是否越来越难实现?美国的民主制度是否正经受不可逆的削弱和蚕食?美国的普通民众为了自己的利益,为了民主制度,可以做一些什么?

斯皮尔伯格去年执导的《华盛顿邮报》聚焦于当年五角大楼文件事件书成上市之时,赫德里克已经是七十八岁的高龄。但他仍在写作和思考。去年在电影《华盛顿邮报》大热之际,他和《纽约时报》当年其他两位当事记者又一起撰写了厚达800多页的回忆录《五角大楼文件》。2013年他在接受同行记者采访时,针对纸媒的没落,他仍然坚持认为新闻事业不会失去价值:“纸媒业很显然面临着巨大的挑战,也许经过十年的大浪淘沙才会找到未来。但是我也相信新闻机构会以某种方式继续存在下去,因为有相当多的精英人群,他们需要有品质的新闻,而这只有像《纽约时报》《华尔街日报》《经济学人》和美国公共广播公司一样的知名新闻机构才能生产得出来。”

1977年,《俄国人》作为“黑材料”被有关方面指定上海翻译了出来,列入“灰皮书”一种。三十多年后,许知远在他的文章里一再提到此书,视其为理解当下中国的一面参照镜,彼时,“单向街”还只是他的副业,他安安静静地写作一些不为人所喜的文字,却也没有招来更多的唾沫星子。时隔四十一年,赫德里克的著作再次以中文出版,也许这次,他不必等待那么久才会有一个知音。

《谁偷走了美国梦:从中产到新穷人》读后感(十):帝国的危机

马克思在《资本论》第三卷中曾经预言,在资本主义生产方式下,白领工人数量会扩大,但是“随着资本主义的发展,尤其是科学和教育的进步,这些人的劳动会贬值。他们劳动能力提高了,但是工资却下降了”。美国这个世界上最发达的资本主义国家,从二战结束到二十一世纪初期,其社会的变化刚好映证了马克思的预言。美国著名记者赫德里克·史密斯在《谁偷走了美国梦》一书中,给我们展示了美国的白领工人,也就是所谓的中产阶级,如何在权贵阶级的压榨下日益走向贫穷的。

赫德里克·史密斯是美国当代著名时政记者、畅销书作家,曾长期供职于《纽约时报》、美国公共广播公司等新闻机构。他因参与报道1971年“五角大楼文件事件”分享了普利策新闻奖,又因其1971到1974年对苏联的国际报道而独享普利策奖。

在《谁偷走了美国梦》一书中,赫德里克·史密斯通过走访卡特、克林顿、索罗斯等美国政界、商界大佬和几十位典型的美国中产民众,揭示了白宫、国会山和华尔街的精英们是如何利用手中的政治和经济权力左右美国国家政策的走向,及其对美国中产人群的影响。史密斯认为,中产阶级塑造了强大的美国,而权贵阶级的压榨导致了美国梦的破灭,中产变成了新穷人,这一巨大的内部危机造成了美国社会的分裂,继而影响到美国的全球霸主地位。

中产阶级的繁荣假象

二战结束后到七十年代,三十多年的时间,正是美国的鼎盛时期。整体上,美国经济保持了繁荣,民众的权利不断提高,此时的美国是自由世界的灯塔。史密斯认为最典型的特征就是中产阶级力量的壮大,中产阶级支撑了美国经济繁荣,影响着国内政策和法律的制定,甚至还能影响国家的外交政策。

1959年,当时担任副总统的尼克松在著名的“厨房辩论”中向苏联领导人赫鲁晓夫炫耀,全美4400万家庭中,四分之三的家庭有自己的房屋,有5600万辆汽车,5000万台电视以及1.43亿台收音机。尼克松说“美国是最接近无阶级社会中的,所有民众共同繁荣的理想的”。当时的美国,人们的工资普遍获得增长,1947年至1973年,每小时工资翻了一番。工人获得了五天八小时工作制以及其他劳工保护法。丰厚稳定的就业,刺激了消费扩大,进一步刺激了经济的繁荣。

在政治上,史密斯觉得最普通的美国人也会认为自己拥有政治话语权。他们通过共同行动,参与国家政策的规划,影响政府决策。1963年,为了推动民权,争取种族平等,人们纷纷走上街头,跟种族主义做斗争。经过不懈努力,在一系列民权运动之后,1965年,《投票权法案》终于获得通过。六十年代末,人们发起了绿色运动,数千万美国人举行集会,表达对环境污染的愤怒。到了70年代,一些列环保法案得以通过。除此之外,还有消费者权益保护运动,女权运动,工会运动,以及反对越战的运动,这些大规模民众运动最后都取得了胜利。

这些繁荣不过是暂时的,只是美国权贵阶级暂时妥协的结果。因为当时正是美苏争霸的高峰期,外部敌人迫使美国各阶层暂时团结在一起。史密斯也不否认期间存在的固有问题,有经济周期的问题、种族问题、劳工问题等等,还有朝鲜战争和越南战争的失败。史密斯认为民众的参政意识和斗争才是中产阶级获得地位的保障。

美国梦的破灭

1978年是一个转折点,苏联的改革最终失败,经济陷入停滞,为了转移内部矛盾,苏联选择了对外扩张,阿富汗形势突变,苏联于次年出兵阿富汗。而中美建交,使得苏联彻底孤立。苏联崩溃已是时间问题。最大的外部敌人已经不再是威胁,在这个形势下,美国的权贵阶级不再妥协。《谁偷走了美国梦》一书向我们展示了最近四十年来权贵阶级的所作所为。

放松管制的初衷是增加利润,但是增加的利润并没有分配给员工,只是促成了股票的上涨,股东和企业高管大赚特赚,利润被他们拿走了。新的破产法不再驱逐失败的CEO,反而是让原来的CEO继续掌权,对企业进行快速重组。银行和CEO们通过破产重组大量获益,破产律师也因此获益,而受损的是企业的员工。CEO们在重组企业时,只需要新的融资和企业,原有的企业和员工都被抛弃了。401K计划更是让企业将承担养老金的责任转嫁给了员工自己,而减税获益的只有富人,实际上是劫贫济富。

进入八九十年代之后,新技术的大量运用,工厂大量往海外转移,在中产阶级还没有准备好的情况下,他们的岗位就消失了,而失业之后,他们再也无法找到一份稳定的工作,永久临时工成了常态。收入的降低使得中产阶级再也无法提供足够的学费给子女,他们的后代越来越难进入好的大学,也因此沉沦下去。收入差距越来越大,两极分化,阶层越来越固化。

赫德里克·史密斯认为目前的美国已经严重分裂了,因为权力、金钱和意识形态而分裂,就像林肯所说的“一栋分裂两半的房子是无法维系的”,他呼吁要让美国梦回归,并提出了十个步骤。

第一,投资基础设施建设。由政府提供部分启动资金,吸引大量私人投资,包括美国跨国公司的海外利润。不仅可以更新美国过时的运输网络,还能创造几百万个就业岗位,降低失业率。

第二,推动创新,重建美国在科学、高科技和创新领域的优势。

第三,复兴制造业。重建工业基地,将美国的创新转化为立足美国本地生产,优先购买美国货。

第四,改革所得税法,减轻向超级富豪阶层的倾斜。

第五,完善企业税法,阻止美国企业离岸外包,奖励在国内雇佣劳动力的行为,促进国内就业。

第六,重新平衡全球贸易,打击不公平贸易。这一条主要针对中国,美国普遍认为中国通过固定汇率操纵了货币的价值,损害了美国的贸易平衡。此外,美国企业指责中国普遍存在知识产权盗版现象。最后,美国人指责中国经常违反世界贸易组织规则,向企业提供补贴等不正当优势,以低于成本的价格在世界上倾销商品。

第七,削减军费,减少战争。美国在全球拥有600多个海外军事基地,驻扎着将近六万军队。维持这些基地和军队就需要大量军费。而伊拉克和阿富汗两场战争又花费了数万亿美元,造成了严重的财政赤字。

第八,稳定住房市场,加强国家的社会安全网计划,尤其是社保和医保。

第九,政治改革,主要是改革选举制度,减低金钱对政治的影响,提高选民投票率。

第十,动员中产阶级。史密斯认为要想改变如今严重不平等的民主制度,唯一可靠的办法就是动员普通美国人。只有更多的普通民众主动回到政治舞台上,才能形成强大的反制力量。

在这种危机之下,赫德里克·史密斯没有关注资本主义的本质,而是选择相信美国的民主制度。在《谁偷走了美国梦》中,他强调,那些不知道民主为何物的阿拉伯民众都有“阿拉伯之春”,作为奉行民主制度的美国就更加可以,现在美国民众需要动员起来,积极采取行动,发起一场让美国梦回归的运动。