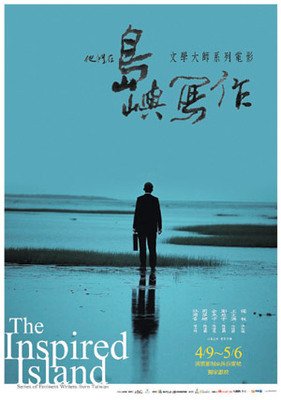

《他们在岛屿写作:两地》是一部由杨力州 执导,夏祖丽 / 林海音主演的一部纪录片类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的观后感,希望对大家能有帮助。

《他们在岛屿写作:两地》精选点评:

●用来表现小说的那几段动画太美了。林海音原籍就是台湾的,后来在北京生活二十五年,年轻到年老一直贵妇范儿。林怀民竟然是写文章出道,年轻时果然就有仙气了。

●时光无情亦温柔

●我感兴趣倒是片子中一些老的国民党政府宣传片,尤其是国民党对文艺的钳制。(可能是跟在大陆文艺战线吃过大亏有关)台湾跟大陆何其相像,一丘之貉,谁也别笑谁。

●城南无旧事,岛屿有新作。不要错过访谈及花絮。

●城南旧事,先遇到了小说,不过没读,把电影找来看过后才读的。当年可爱机敏的小英子长大后成了大气爽朗的林先生,很多人受其恩惠,得到她的指引。看到动画部分的时候就想也许这是杨力洲的那部,但是看构图不太像,隐隐又觉得不像得反而更又可能是啊,果不其然。。觉得杨导好像没有尽力拍,这部也最短。

●小格局里的大气魄,用这句话形容林海音先生和这部纪录片大概都可以吧。最让我动容的地方,是北京胡同里的王秀贞费力地从床底下搬出母亲收藏的“晋江会馆”牌匾,和林怀民说自己14岁拿了联副的30元稿费去上了自己的第一堂芭蕾舞课,从此变成了一个舞文弄墨的跳舞的人。

●拍摄这部电影的时候,林海音已经去世十年了,所以素材上比起其他同系列的纪录片,难免有所限制。比起林海音的作家身份(只提到了大家都知道的《城南旧事》),电影似乎更看重林海音以编辑身份为台湾文坛所做的贡献与对作家同僚的影响。林海音女儿回乡探访故居一段有点多余了,其实可以删掉。

●这里面的中华民国新闻播报,跟CCTV一个路数,播音腔是一样的,内容和今天的新闻也差不多。所以两岸的开始真很像,都是承孙文的衣钵,后来怎么走,就看各自的人了。

●他们在岛屿写作:两地

●一個人能做林海音,何必去做文化部長。

《他们在岛屿写作:两地》观后感(一):導演的偷懶是在消費林先生

楊力州潦草的將此片拍成普通悼念短片。林海音著作裡的思想與時代特徵,純文學出版社作品著重面向以及影響,列個長名單唸唸就算了?林先生ㄧ生十數本著作,只提一本城南舊事,羅列數名老友表面性的讚美,卻对文學史不分析不挖掘,純粹表面工夫。費腦筋的事不做,大量剪入女兒夏祖麗返鄉探親+黃春明落淚+兒子夏烈下跪這些煽情畫面,我遺憾楊力州的偷懶,不尊重傳主。可惜了這麼珍貴的題材。林先生不該被如此輕率消費

《他们在岛屿写作:两地》观后感(二):送别*两地的城南旧事

《他们在岛屿写作》系列之《两地》,本集记录的文坛名家是林海音。Home in two cities,一地北京,一地台北,中间隔断着海峡,还有那时常梦回的乡愁岁月。 如果没听说过林海音,那你或许知道电影《城南旧事》,张丰毅上世纪80年代出演的那部电影,改编自同名小说《城南旧事》,作者就是林海音。 如果你也没听说过《城南旧事》,那[长亭外,古道边,芳草碧连天]这首著名歌词总该知道吧。李叔同作词的歌曲《送别》,就是电影《城南旧事》的主题歌曲。 绕了两圈再回到《他们在岛屿写作——两地》。这一集的导演是杨立洲,曾拍摄过《被遗忘的时光》。《两地》通过口述,采访,老影片摘映等方式回录了林海音的一生。片中别出心裁制作了好几段《城南旧事》的特效动画,温馨而怀旧,感觉很特别的纪录片。 《送别》歌曲有多个版本,朴树唱过,陈绮贞唱过,黑豹改编过,周传雄也擦了几句边,但个人最喜欢的是上海梵唱团的合唱版本。 长亭外,古道边,芳草碧连天 晚风拂柳笛声残,夕阳山外山 天之涯,地之角,知交半零落 一壶浊酒尽余欢,今宵别梦寒

《他们在岛屿写作:两地》观后感(三):两地·双生

黄春明忆林海音:“我着实从心底里尊敬她,一个刊物的编者,无形中掌握了初学的人的写作生命,我就是那么幸运地碰到林海音女士,要是碰到另一个编辑,我真不知道我现在是干什么的,那些写小说的时间也不知道会花在什么玩意儿上面哪!”

1962年的《联合报》副刊,一篇颇具台湾本土色彩的短篇小说,一个初出茅庐(甚至尚未出茅庐)的新人,文章与文人一生运命,在戒严时代,被编辑林海音的录用而改变。Sh事后林海音笑说发排稿子后一夜未眠,然而这毕竟是非常的时刻,这是作为编辑而非作者的林海音所呈示出的磊落面相,如同隔年因为发表风迟的《故事》而主动辞职一样,带点传奇的果敢。

其实,刊登《城仔落车》,恰映照出林海音作为台湾本省籍贯,却生长在日本及北京的双重身份,其对于一位本土青年作品的认可,带点由大陆迁台的“过客”所释放的知遇味道,但同时,个人身份与投稿作者又是同构的。这亦是《他们在岛屿写作》系列文学大师纪录片之《两地》所满载的悖论。

作为系列六部影片中唯一一部以经已逝去的作家为传主的影片,带给导演杨力州及片组同仁的,不仅仅是面对如何于纪录片中展现作家的问题,更是涉及如何恰当处理素材,或以何种倾向性,来呈现这位未曾谋面、无法直接与之沟通的作家的人生与性格等诸般问题,是以影片长度虽短,其信息量却浓缩而精炼,初看只是舒缓踏实,再观则显出内里妙趣。如上所言的以“两地”(北京-台北)结构而成的两两对应架势,亦是导演所想表达意图:作家与编辑的二重身份、纯文学出版社及余光中等一批作者于70年代的存在、相隔二十年的祖屋探望所带出的近似机位与视角,皆带出跨越时空的生命对望。

影片采访到包括林海音的儿女夏祖焯、夏祖丽、文学同道余光中、与其有密切接触的大陆文学界业者舒乙等几乎可以钩织出一条完整的生命旅程人际线的当事人,以多侧面叙述林海音的人生及其所处社会文化环境,这些人中有至爱亲人,也包括昔日同僚,更有在海峡对岸,因《城南旧事》而获得营养的学者,采诸不同面相,拼成一个相对完整的传主形象,这是影片于简练旁白之外,所作出的可见努力,由模糊而渐清晰,勾勒出这位在海峡两岸,其实是留下相异面孔(在台湾,也许更多的是作家兼伯乐,而在大陆,通常被勾连吴贻弓拍摄于八十年代初的《城南旧事》,成为三十年来最知名台湾作家)的文学作者,在才情之外的文学追索与努力。

影片的形式,在作为一部纪录作品看来,虽然难臻完美(如叙述上略散漫,历史影像片段比例失调等),但依旧忠诚建构出一套属于《两地》本身独一无二的影像美学,诸如配合旁白及黄春明小说片段而制作的动画,重现出《城南旧事》的经典场景,与后面一再展现的重返北京(林海音之行与夏祖丽相隔二十年的重返)画面形诸呼应,亦十分契合《城南旧事》的散文色彩;令余光中、林良、夏祖丽等人以一封信笺来追忆逝去十余年的林海音,并以实拍方式表达认真气氛,本身即又突破惯常纪录片立足十分纪录的规限,某种程度上成为了杨力州意义上的思维再造,如同叙述林海音在两个不同的时间跨国两个地方一样,成为了影片的第二重空间甚或是平行的生命动力。

《两地》在还原传主人生的力图之外,更重要的是,通过黄春明、林怀民等今日功成名就作者之口,来反观林海音所处的戒严时代及其为维护新老作家的生态所作的努力,而这点,或许比其自己创作的作品,意义更为深远。影片中多次呈现林海音作为有“台湾半个文坛”戏称的夏府女主人为文坛及文学本身发展所作的努力,夏祖焯于追思会的当膝一跪,最是令人动容,其延展了一个传承文学的“异域”空间,在2001年的时空坐标下,是如何的场景,而这段的画面比例又是还原到摄录机下的正常比例,与之前引用的台湾官方新闻片的变形形成鲜明对比,仿如在说,这是一种真诚与谬诞的高下立判。影片中多出如此形式的对比,颇足玩味。

正如林海音本人在介绍其所经过时代的文学人与事的《剪影话文坛》开篇语中所言:“我写‘剪影’文坛诸君子,并无先后、轻重、亲疏之别”,这份淡然,成就其推动台湾纯文学发展的“教母”地位。另一厢,《两地》说出了一个与大陆惯常理解不同的林海音样貌:昔日长工之女,也是《城南旧事》秀贞的名字原型王秀贞出现在镜头前,是传奇性甚至有些猎奇性的一幕,横跨两个时代,见证母女“薪火相传”式的追寻。《两地》纵然某些地方表现模糊,但依旧态度鲜明:这是作家林海音、编辑林海音,同样,更是一个平凡女人,坚强爱笑,故旅如新,被剪切到大陆主流叙事的“乡愁”、“赤子”、“反映底层”等字眼,委实太过空洞。而三十年来,在大陆“骆驼队来了,停在我家的门前”由家喻户晓到“知交半零落”,见证了另一重语义上的文化空间变迁,这也是一种两地,一种对照与凝望的视角。

迷影网特供