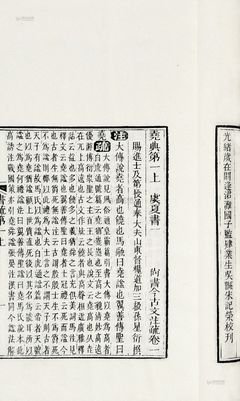

《尚书今古文注疏》是一本由(清)孙星衍 / 陈沆著作,中华书局出版的平装图书,本书定价:60.00元,页数:613,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《尚书今古文注疏》精选点评:

●尚书和周易都太难读了。

●一册

●装逼水平又提高了

●不是很懂得,还得再学习。

●我怎么这么厉害呢,敢买这本书读,内容意外有趣

●very good

●我们会越来越理解孔子吧

●没读完……

●读书会用书。这本写得很好,但是我特别不喜欢。好是不消说的,清人的注嘛,一般都好在考据翔实,这本确实如此,满页满页的旁征博引下来,你能说不好吗?在文字上,自然是既有苦劳又有功劳的。不过虽然如此,缺点还是有的,注者本身有个讨喜的地方,就是专意维护马郑,但是除此之外,注者就突然开始放飞自我,这时候你就会看到一些明显牵强附会或天雷滚滚的说法。当然我不喜欢这个倒不是主要出于这个原因,我觉得这本书最大的不好就是太无趣了,在义理上没有什么阐发。《尚书正义》虽然维护伪孔,在实义上或许立不住脚,但是在实理上是有扎实功夫的。你说读《尚书》图个啥呢?如果说为了了解「历史真相」,那我觉得还不如去琢磨琢磨考古实在。但《尚书》作为经典,其实是有深厚的价值资源的,我觉得这些才是更值得开发的部分。

●注取“五家三科”之说,即司马迁的古文说,《大传》欧阳氏、夏侯氏的今文说及马融、郑玄的孔壁古文说,疏中“遍采古人传记之涉《书》义者”:先秦的经传诸子,近人如江声、王鸣盛、钱大昕、段玉裁、庄述祖、王念孙、王引之、洪颐煊、毕亨、顾广圻等人的研究成果,凡有助于阐明经义者,无不广搜博引。——《点校说明》 《尚书》果然佶屈聱牙,“曰若稽古”四字解释了一页,“光被四表”又一页,最初看简直是跋涉,遇到天文历法更是演算一晚上也未必能理解。叹服于孙星衍几十年治《尚书》的功夫,哪怕释一字,也穿行于浩瀚的古籍中,将这字的来源、另外的用法和释法说透。于是在疏中,确实展开了比较生动的先秦世界:天文、地理、仪礼、刑法等等,这些知识有待于在阅览另外的古籍时进行互证,便会越来越熟习,越来越能理解古人的逻辑和观念。

《尚书今古文注疏》读后感(一):《書》疏的成功原則

孫疏大家都說好,尤其是嘉道咸同以來的二三流學者。

自《古文尚書》以來,孫也飽受挖苦,陳氏父子到皮經師,書信著述,字里行間,透著對他的看不上。

看不上的原因很簡單,孫疏本身就是江段王三家的組合結果,中間還剔除了許多正確的看法,尤其是狂用《撰異》還總是不提,《撰異》的精彩又蕩然無存,看的十分搓火。更要命的是今古文的判斷時有硬傷,訓詁水準簡直讓人無語。

但不管怎麼說,孫疏还是是清人《書》疏最成功的一種。分析原因:

一,他是疏體。江、段畢竟不是疏體,清人疏體,只要有個十年二十年,罕有不成功的。

二,政治正確。處處標榜馬鄭,比皮氏考證勾稽今文書說省力得多,更討好得多。

三,呃,孫疏有他的優點,就是平庸,固然沒有特別的創獲,但也沒有因为才氣縱橫、功力深厚、想象力過度豐富導致的駭人錯誤。這點很重要。

《尚书今古文注疏》读后感(二):尚书,真是很值得反复读的

这世界上流传至今的古籍本不多,2000年前的古籍,真是很少,静下心来花一两年时间就可以读完。

小时候读《尚书》,真是觉得佶屈聱牙,基本不懂,现在读《尚书》,真是如听先哲庭说。好明白的时事!

当然那都是些两三千年前的事情了。

但人情物理还是那么样!

这个本子很好。孙氏知道的人很多,陈沆呢,若非专业人士,知道的就少了。我写这个小评,其实就是借此介绍一下陈沆。他是湖北浠水人,很年轻的时候就中了状元,为官有清声,是我很仰慕的乡贤。我少时在浠水念书时看过那里博物馆保存的他的状元试卷,字写得漂亮极了。若在今天,一定要做书协的主席。后来读过他的《诗兴比笺》,知道他是个诗人、学问家。陈沆在世时,文才名闻天下,但四十出头就去世了,著作事业都还远远没有达到顶峰。

在今天学生的课本上,有他的一首诗:

一帆一桨一渔舟,一个渔翁一钓钩。

一俯一仰一场笑,一江明月一江秋!

《尚书今古文注疏》读后感(三):读《尧典》

读《今文尚书考证》札记

1、 书引王充《论衡》,王氏解“唐、虞、夏、商、周”为地名,解“尚书”为上所行事而臣子记录,皆平易而无道德说教之腐味,后一说正史官传统也。然如此平易之说后世不彰,故道德盛行而愚昧生焉,而启民众之蒙昧难矣。《论衡》何以不彰?须考论之也。

2、 书引《范生传》“主不稽古无以承天”,此以承天为目的,稽古为手段。颜师古云“考于古事而法度益明”,此以明法度为目的,考古事为手段。要者,法度与天有何关联?盖法度者,承天之前提也,法度不明则无法承天之命。可见法度之重要。又,此法度和古事有何种关联?盖因循损益也,不因循则难创立,不损益则无以适时代。要者,创立为前提。观西方民主制度之建立,亦因循损益君主制而成立也。英国是也。法国不然,革命骤起社会动荡,盖无因循借鉴盲目新创使之然也。观我国近代之历史,民国之立源自西人,非本土制度之因循损益也,故烽火频年,国无宁日。

3、 尧典一篇开篇之写作思路:道德——宗族——万邦。道德上宽容负载而后宗族亲睦而后万邦协和。从内在道德出发由近及远,凝聚人群,此为后世高扬道德张本。无论真伪,古人以尧典所记为最古,此乃“自古而然”之论调也。

4、 尧典第二段申命四方官定立历法,以致庶绩咸熙。此可见历法与当时之重要。与上则并观之,可知尧典一篇所强调者一为道德一为历法,一内一外,道德以和众,历法加强之彰明之,此德先于能之滥觞也。

5、 尧典第三段记述尧选择继承人一事,观其文,尧重在道德。治水一事若可成功,则可导致能者治天下而非德者治天下,然不幸者治水一事未成,故舜可得而继承帝位也。历史发展之趋势总与不经意之间形成,所谓可能性者过其时则不在。

6、 尧典第四段记述舜之行事。要者为巡守封禅四方、统一律吕度量衡、制定朝见制度、制定刑法、祭祀祖宗。巡守四方为明,统一律吕度量衡为实,要者,何以实现统一文化政治制度?该以舜之德也,前文有言舜能以德治。故舜之时德为要,为主,而法为辅。此重德轻法之先河也。祭祀祖宗乃祖先崇拜也。又,舜巡守四方统一文化政治制度,可与考古学新石器时代晚期的发现相呼应,中原以外之新石器时代晚期文化受中原文明影响。故传世文献之价值不在于字字皆真,而在于大体真实也。

7、 舜处置“四罪”是为以刑法惩不善。要者,此四者,惟三苗为有罪,其余三者皆无罪,仅无能无德而已。共工与夫驩兜固与舜相对立,若共工驩兜得势则舜无以立,此争夺政权之倾轧也。鲧,治水无力,如若成功亦舜之强敌也,此与上同。三苗为乱,逐之故宜。此四者不除,舜位不稳。由此观之,此诛异己也。故曰:吾国上古法乃在人。

8、 尧欲退位,人荐之以舜,使舜行政多年,考之可矣,然后尧崩位传于舜。舜又任禹,多年后禹继舜位。由此可知尧舜之时后继者皆经考核者。

9、 舜继位以后,所行之事为治水、兴农、兴教、立法、理百工、兴林畜、制礼乐、统一宣传口径。归纳之:农林牧器之生产、教化监督百姓、宗教仪式。以今人观之乃经济、世俗政治与宗教也。其后,舜有定考核制度考核官员。

10、

《尚书今古文注疏》读后感(四):孔子编定中国上古历史文献《尚书》

《尚书》是儒家五经之一,原称《书》,汉代改称《尚书》,即“上古帝王之书”,为一部多体裁上古历史文献集,被认为是中国现存最早的史书。《尚书》是我国历代国家治理的“政治课本”和理论依据,作为中国最古老的历史文献,是中国第一部上古历史文献和部分追述古代事迹著作的汇编,它保存了商周特别是西周初期的一些重要史料。自汉以来,《尚书》一直被视为中国社会的政治哲学经典,既是帝王的教科书,又是贵族子弟及士大夫必修的“大经大法”,在历史上很有影响。

《尚书》相传由孔子编定,孔子晚年集中精力整理古代典籍,将上古时期的尧舜一直到春秋时期的秦穆公时期的各种重要文献资料汇集在一起,经过认真编选,挑选出100篇,这就是百篇《尚书》的由来。《史记?孔子世家》也说到孔子修《书》。相传孔子编成《尚书》后,曾把它用作教育学生的教材。在儒家思想中,《尚书》具有极其重要的地位。《尚书》在作为历史典籍的同时,向来被文学史家称为中国最早的散文总集,和《诗经》并列。《尚书》是中国古代散文已经形成的标志,后来春秋战国时期散文的勃兴,是对它的继承和发展。

“尚书”一词的本义是指中国上古皇家档案文件的汇编。“尚”,“上”也,表示尊信的意味;《尚书》据说就是“上古帝王的书”,即 “公开的皇室卷宗”。《尚书》包括了虞、夏、商、周四代皇室文献,大部分是号令,就是向大众宣布的话,小部分是君臣相告的话。也有记事的。该书分为《虞书》、《夏书》、《商书》、《周书》。汉人传说先秦时《书》100篇,每篇有序,题孔子所编。《尚书》所录,为虞、夏、商、周各代典、谟、训、诰、誓、命等文献。其中虞、夏及商代部分文献是据传闻而写成;“典”是重要史实或专题史实的记载;“谟”是记君臣谋略的;“训”是臣开导君主的话;“诰”是勉励的文告;“誓”是君主训诫士众的誓词;“命”是君主的命令。秦汉以后,各个朝代的制诰、诏令、章奏之文,都明显地受它的影响。今天来看,绝大部分属于当时官府处理国家大事的公务文书,准确地讲,它应是一部体例比较完备的公文总集。

秦始皇统一中国后,原有的《尚书》抄本几乎全部被焚毁。西汉初存29篇,因用汉代通行的文字隶书抄写,称《今文尚书》。西汉时期,鲁恭王为了扩展自己的宫殿,在拆除孔子故宅一段墙壁时,发现了另一部《尚书》,是用先秦六国时的字体书写的,那时恭王肃然起敬,不敢再拆房子,并且将这些书都交还孔子的后人孔安国,人们称之为古文《尚书》。另有相传东晋梅赜所献的《古文尚书》。现在通行的《十三经注疏》本《尚书》,就是《今文尚书》和《古文尚书》的合编本。

《尚书》最引人注目的思想倾向,是以天命观解释历史兴亡,以为现实提供借鉴。这种天命观理的内核:一是敬德,二是重民。《尚书》要旨:其一,在明仁君治民之道。春秋之世,圣王不作,暴君迭起,人民困于虐政,备受痛苦。为救危世,感化当世人君,史官作《书经》一书,希人主得尧、舜、禹、汤、文、武之道,使天下享尧、舜、禹、汤、文、武之治。因此,阐明仁君治民之道是《尚书》的第一要旨。其二,在明贤臣事君之道。周室东迁之后,人臣之事君,远不如往古,乱臣杀君之事屡见不鲜。史官作《周书》,记古贤臣事君之道,以使后世取法。

《尚书今古文注疏》读后感(五):孔子编定中国上古历史文献《尚书》

《尚书》是儒家五经之一,原称《书》,汉代改称《尚书》,即“上古帝王之书”,为一部多体裁上古历史文献集,被认为是中国现存最早的史书。《尚书》是我国历代国家治理的“政治课本”和理论依据,作为中国最古老的历史文献,是中国第一部上古历史文献和部分追述古代事迹著作的汇编,它保存了商周特别是西周初期的一些重要史料。自汉以来,《尚书》一直被视为中国社会的政治哲学经典,既是帝王的教科书,又是贵族子弟及士大夫必修的“大经大法”,在历史上很有影响。

《尚书》相传由孔子编定,孔子晚年集中精力整理古代典籍,将上古时期的尧舜一直到春秋时期的秦穆公时期的各种重要文献资料汇集在一起,经过认真编选,挑选出100篇,这就是百篇《尚书》的由来。《史记•孔子世家》也说到孔子修《书》。相传孔子编成《尚书》后,曾把它用作教育学生的教材。在儒家思想中,《尚书》具有极其重要的地位。《尚书》在作为历史典籍的同时,向来被文学史家称为中国最早的散文总集,和《诗经》并列。《尚书》是中国古代散文已经形成的标志,后来春秋战国时期散文的勃兴,是对它的继承和发展。

“尚书”一词的本义是指中国上古皇家档案文件的汇编。“尚”,“上”也,表示尊信的意味;《尚书》据说就是“上古帝王的书”,即 “公开的皇室卷宗”。《尚书》包括了虞、夏、商、周四代皇室文献,大部分是号令,就是向大众宣布的话,小部分是君臣相告的话。也有记事的。该书分为《虞书》、《夏书》、《商书》、《周书》。汉人传说先秦时《书》100篇,每篇有序,题孔子所编。《尚书》所录,为虞、夏、商、周各代典、谟、训、诰、誓、命等文献。其中虞、夏及商代部分文献是据传闻而写成;“典”是重要史实或专题史实的记载;“谟”是记君臣谋略的;“训”是臣开导君主的话;“诰”是勉励的文告;“誓”是君主训诫士众的誓词;“命”是君主的命令。秦汉以后,各个朝代的制诰、诏令、章奏之文,都明显地受它的影响。今天来看,绝大部分属于当时官府处理国家大事的公务文书,准确地讲,它应是一部体例比较完备的公文总集。

秦始皇统一中国后,颁布《挟书令》,烧天下诗书及诸侯史记,禁止民间收藏图书,原有的《尚书》抄本几乎全部被焚毁。西汉初存29篇,因用汉代通行的文字隶书抄写,称《今文尚书》。西汉时期,鲁恭王为了扩展自己的宫殿,在拆除孔子故宅一段墙壁时,发现了另一部《尚书》,是用先秦六国时的字体书写的,那时恭王肃然起敬,不敢再拆房子,并且将这些书都交还孔子的后人孔安国,人们称之为古文《尚书》。另有相传东晋梅赜所献的《古文尚书》。现在通行的《十三经注疏》本《尚书》,就是《今文尚书》和《古文尚书》的合编本。

《尚书》最引人注目的思想倾向,是以天命观念解释历史兴亡,以为现实提供借鉴。这种天命观念具有理性的内核:一是敬德,二是重民。《尚书》要旨:其一,在明仁君治民之道。春秋之世,圣王不作,暴君迭起,人民困于虐政,备受痛苦。为救危世,感化当世人君,史官作《书经》一书,希人主得尧、舜、禹、汤、文、武之道,使天下享尧、舜、禹、汤、文、武之治。因此,阐明仁君治民之道是《尚书》的第一要旨。其二,在明贤臣事君之道。周室东迁之后,人臣之事君,远不如往古,乱臣杀君之事屡见不鲜。史官作《周书》,记古贤臣事君之道,以使后世取法。