《帕索里尼》是一部由阿贝尔·费拉拉执导,威廉·达福 / 里卡多·斯卡马乔 / 瓦莱里奥·马斯坦德雷亚主演的一部剧情 / 传记 / 同性类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的影评,希望对大家能有帮助。

《帕索里尼》影评(一):呼唤黎明的大师

1.人没有了,只是相互碰撞的汽车,学校秩序,社会文明都是异化人的工具。

2.人性假借文明并非让人性得以进步,反而有时可能创造出更大的人性深渊。

3.社会进步的背后是巨大的人类心灵的虚无。

4.性仍然是能想到的最有可操作性的解构社会的力量。

5.导演是一个真诚坦率,对人类怀有深沉反思与爱的人,并深受存在主义哲学家萨特的青睐与一些同行导演的认可。

愿他在天堂安好,在离开这个工具化社会之后,能得到真正的自由。

《帕索里尼》影评(二):全程讲英语的帕索里尼感觉最奇怪

影片名字改为帕索里尼的最后一天可能更为准确。对于不熟悉这位意大利名导的观众来说,这里面的故事算不上太过猎奇,除了最后的谋杀戏;而对于帕索里尼的忠实影迷来说,这部电影必定让他们大为失望,确实没什么劲爆内幕可看的,而且全程基本上在讲英语的帕索里尼,在很多影迷心目中的真实感大打折扣。

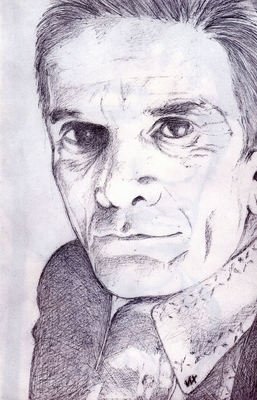

Abel Ferrara也许试图想摘下这位备受争议导演头上的光环,褪掉他身上太过招摇的服饰,还原出一个平凡作者的身份形象(帕索里尼曾在访谈中承认自己是一名作家)。这部平实的传记片做得最出色的部分是摄影和配乐,以及几个幻想的段落。昔日帕索里尼的电影男主角再度现身的情节想必最让影迷兴奋和感慨。影片结尾,好友通知母亲其儿子死讯那个一气呵成的长镜头实在漂亮而触动人心。威廉·达福的塑造性真强大,不仅可扮演基督耶稣,还可以担任恶魔的代言人,在各类跨度极大角色里游刃有余。

《帕索里尼》影评(三):左派诗人生命的最后两天

和马丁.斯科塞斯、弗朗西斯·福特·科波拉一样,阿贝尔·费拉拉也是意裔美国导演。而早逝的意大利电影大师皮埃尔·保罗·帕索里尼,在某种意义上,算得上是费拉拉的电影老师。1975年,在刚迈入电影行业不久后,帕索里尼在罗马郊外的海边,被一个17岁的男妓活活用棍棒打死,听闻这一消息时,费拉拉就下定决心想拍一部讲述帕索里尼生平的传记电影。

反抗墨索里尼的积极分子、公开的同性恋者、因轻微猥亵罪被开除的意大利共产党员、对抗天主教信仰的无产阶级左派、伟大的诗人作家、惊世骇俗的电影大师……要拍摄帕索里尼的传记片,绝不是件容易事。因此,费拉拉干脆选择了最具戏剧性的时间——帕索里尼遇害前的48小时,加上一些许青年时代的闪回,去切入叙述。

电影从帕索里尼接受记者采访开始,当时影史上争议最大、尺度最骇人的作品《萨罗:索多玛120天》刚上映,问答自然围绕着这部作品。“这就是一部体现墨索里尼主义的作品,有争议是必要的,被非议是荣耀的”,饰演帕索里尼的威廉.达福用英文回答道。

威廉.达福,长着一张最被艺术电影导演所珍视的文艺脸蛋,迈向六旬的年纪,也给他沧桑的脸上刻下道道皱纹,他确实是最符合想象中帕索里尼的那个人。即便不会几句意大利语,导演也宁愿冒着场面上的违和感,而坚持将关键对话置为英语。

电影在采访段落结束后,就迅速以较大的尺度,闪回到青年时代的帕索里尼在郊外小树林里与一群同性男孩的口活,也或多或少预示着他在许多年后最终死于男孩棍棒的命运。

1975年10月31日清晨,53岁的帕索里尼从床上被妈妈叫醒,他曾经在《定理》中的女主角劳拉·贝蒂来访。贝蒂刚与匈牙利导演扬索合作完毕,从南斯拉夫回来,她给这个“被开除的共产党员”带回了他喜欢的共产主义国度民歌和舞蹈。接着,随着一封写给小说家阿尔贝托·莫拉维亚的画外音,故事又一次闪回到青年时代帕索里尼去写作培训班情景。课堂上的莫拉维亚,简明扼要勾勒出一趟飞越非洲大陆的意大利航班故事,尼罗河、粉红色的沙漠、浪漫的机舱艳遇、接踵而至的机毁人亡……借着青年帕索里尼的脑海,被费拉拉转化为荒诞影像画面。

同样画外音结合戏中戏故事的处理,出现在写给演员Eduardo De Filippo的信件中。在《萨罗:索多玛120天》后,帕索里尼希望Filippo能够出演自己构思中的下一部新片。那是一个寻找救世主的荒诞故事。现代公寓里的一个喋喋不休老头,简称自己看到了夜空里的弥赛亚——来拯救世人的救世主,就带着仆人,坐火车追逐神迹。他们来到了被抹去年代印记的罗马,一座成了只有同性恋者的永恒之城,偏偏赶上了一年一度男女互搞的节庆,“第二天他们还将变回男同和拉拉。”最后,在几乎够到弥赛亚彗星的悠长阶梯,累坏了的Filippo随地撒了一泡尿。

11月1日晚上,导演开着阿尔法.罗密欧,到罗马的酒吧里与其他演员商谈这个故事,回家途中,顺便从烟花之巷接上了一位17岁的男妓,也接上了自己的死神。帕索里尼,从未看到弥赛亚。

“找寻诗人最后死亡的途中,我仅仅找到自己内心的杀手,在永不忘却之善良记忆上,磨砺着无辜的工具。在诗人故乡卡萨尔萨的学校里,我坐在老师脚背上,呐喊并听到海浪的音乐声……”

这是导演费拉拉为帕索里尼写下的一部分诗句,他以极其敬仰而尊重的态度呈现了偶像帕索里尼,而彻底放下了以往激进而先锋的自己,或许这也是因为,帕索里尼的激进和先锋无法超越吧。

而两年前的冬夜,我也曾驻足在意大利东北部小城卡萨尔萨的诗人导演故居前,冷雨绵绵,灯光昏黄,那栋曾孕育先锋思想的房子死气沉沉,自始至终没人来应我按响的门铃。门前的指示牌被敷上一层霜冻,像是永眠不醒的左派墓碑。

《帕索里尼》影评(四):人人自危

原文发表于《看电影》2月刊中,转载请注明。

“是基督,还是恶魔?是圣人,还是强盗?他是一个人。一个以一敌众的人,卓越的对抗者,绝对的叛逆者。他尽管赫赫有名,却始终是永恒的边缘人,是双重人格的英雄。”这是法国著名作家多米尼克·费尔南德兹获龚古尔文学奖的传记小说《在天使手中:帕索里尼,同性恋的一生》封底上对皮埃尔·保罗·帕索里尼的评价,与该书的作者结合帕索里尼一生中的几个重大事件来描写他的内心活动从而探讨他与意大利文化的内在关系不同,导演阿贝尔·费拉拉这部非典型性传记片仅聚焦在帕索里尼遇害前的最后时光,的确,用一部电影来概括这个巨大矛盾体的一生实属不易,他在涉足的每个领域里的成功,让他成为走得太快太远的“异类”,他身上有着不该同时存在的多重矛盾标签:天主教徒、马克思主义者、意大利共产党员、同性恋……同时他还是作家、导演、诗人、电影理论家。影片开头,他在回答采访者的问题时将自己称为“作家”,正如他曾经说过的,他的一生都在他的书中,因为他是个作家。他称自己为“一条被挤压的血肉模糊的蛇,就像一只不想死去的猫。”而在这部电影中,他是导演阿贝尔·费拉拉镜头中祛神话的另类偶像。

该片是导演费拉拉与男主角威廉·达福的第四次合作,从《新玫瑰旅馆》(1998年)、《戈戈舞的故事》(2007年)、《地球最末日》(2011年)到这部,威廉·达福作为男主角,陪费拉拉进行着他在视听艺术上的新思考。选择威廉·达福饰演帕索里尼看来没错,虽然他大多数时间在说英语,但他在片中的形象基本符合我们对导演帕索里尼的想像,墨镜加深深的法令纹,还有达福身上的异质感都让他离导演的偶像帕索里尼更近了一些,遗憾的是,不再粗糙和极端的费拉拉,在这部影片中并未给达福更多展现其演技的空间,在帕索里尼人生的最后时光中,他更多时间是和家人、朋友在一起,这本能给我们留下更深印象,但我们却未能感受到更多,除了在妈妈面前撒娇,表现出意大利男人惯有的大男孩特点外,这位复杂的人物在生命中最后时刻依然神秘。对于帕索里尼被害的处理,导演放弃传说中的各种阴谋论,用最二元对立的方式呈现了历史必然中的某种偶然性,男妓和小混混们用最暴力的方式杀害了这位同性恋者。不像意大利导演马可·图利欧·吉欧达纳1995年那部《帕索里尼,一桩意大利犯罪》执念于寻找真相,寻找杀害帕索里尼的真实凶手,费拉拉的方式淡化了背后的各种可能性,肆意滋生的暴力催化了死亡,至于暴力来自于何处,是恐怖主义暴力的国家还是被暴力统治的人民,并不是这部电影想要讨论的范畴。当这颗那个时代最富有想像力的脑袋被车轮毫不留情地碾过时,我们再次想到片中帕索里尼完成当天的采访后帮记者想出的标题“人人自危——我们都在危险当中”。时至今日,40多年过去,多少智慧的头脑依然被暴力无情终结。

影片中的三个时空平行交插在一起,以帕索里尼最后一天的现实生活为基础和主线,对他青年时期写作和性经历等的闪回构成回忆段落,还有费拉拉满怀崇敬帮偶像完成的想像性电影片段。其中,对于帕索里尼青年时期性经历的闪回和他在遇害前的性场面构成呼应,遗憾的是,这种呼应仅停留在形式上。在回忆和想像段落,导演运用画外音的方式,通过帕索里尼与两位合作者及朋友——意大利20世纪著名小说家阿尔贝托·莫拉维亚和意大利男演员的书信及会面,引出帕索里尼脑海中的回忆与想像。莫拉维亚曾创办文学期刊Nuovi Argomenti,帕索里尼正是该杂志编辑之一,在帕索里尼给他的信中,导演费拉拉用不真实的吊诡画面呈现了一次飞机失事于非洲的事件,一望无际的粉红色沙漠和画面中的非洲原始人让我们想到了帕索里尼的《一千零一夜》。在萨德主义气氛浓厚的帕索里尼生前最后一部电影《索多玛的120天》上映后,帕索里尼已构思好新片,在他与为新片物色好的男演员写信与见面时,导演费拉拉用他的方式演绎了帕索里尼这部未能完成的电影的片段,仅从这些片段看,依然是部充满想像力的野心之作,对世俗和性别的戏谑不亚于“生命三部曲”——《一千零一夜》、《十日谈》和《坎特伯雷故事》。一位自称在夜空中看到弥赛亚(受上帝指派,来拯救世人的救世主)的意大利老头受到某种神启,这位老头看着面熟,因为他正是跟帕索里尼有过多次合作的演员尼纳托·达沃力,他带着自己的仆人乘坐火车去追赶神迹,有意思的是这位仆人在片中的名字就叫尼纳托·达沃力,这小小的把戏足见导演的用心和用意。两人来到一座同性恋之城,恰逢该城的狂欢节日,当地居民和他们的同性伴侣一同参加,在这一夜尽享异性间的鱼水之欢,第二天又变回男同和女同。老头和仆人大开眼戒后离开,继续踏上他们寻找救世主的征途,他们在回头能望到地球的无尽台阶上朝着弥赛亚光芒的方向不停向上爬,最后他们停下,似乎真的明白了什么。费拉拉演绎了典型的帕索里尼式的故事,也许因为这个故事太帕索里尼,我们几乎感受不到费拉拉以往的粗砺气质和个性,这个想象段落为影片增色不少,让我们对帕索里尼这部未能面世的作品展开尽情想象。还有一处惊喜就是,我们在帕索里尼的现实生活段落看到了他的密友,跟他有过六次合作的女演员劳拉·贝蒂,由玛丽亚·德·梅黛洛扮演,劳拉·贝蒂在2001年曾作为导演拍摄了一部关于帕索里尼的纪录片。

这些细节表明了导演费拉拉的态度,影片更像是导演对偶像的致敬而非一般意义上的传记片,所以我们无法按传记片的标准去衡量它。至于我们该怎样理解帕索里尼和他的作品,或许读读2013年出版,分为上下册的《安魂曲:帕索里尼传》是个不错的选择。对于该片的评价自然两极分化,参考法国两本死对头电影杂志给该片的打分便一目了然:《电影手册》五星,《正片》两星。

《帕索里尼》影评(五):半张脸的帕索里尼

在电影史上,将视角放在导演自身的身上、来深入挖掘他个人的创作状态和内心世界的作品,并不罕见。费里尼在他的名作《八部半》中,即将电影变成了一种近似于心理学剖析的形态,去抒发了自己身处电影商业体系之中的创作困惑-----他先借用一段“人们被困在汽车中,而后飞出车窗”的镜头,去隐喻自己受困于投资方的要求、观众的期待夹击之下重重受制、想要摆脱一切的创作状态;而后,主角飞上天空,却始终被地面上的人用绳子牵着脚踝----无法摆脱这一切的现状象征;同时,画面中出现了一个“高塔”的镜头----高塔即是影片结尾处主角在无法拍摄远非本愿的作品之下被迫自杀的场所,代表了压制他创作自由的一切。而在这段颇有总领意味的场景之后,费里尼开始让他的主角---明显象征了他自己的导演,展开了一段“对此场景的具体化再现”---导演住进了医院,以此躲避麻烦的片商和观众的噪音,实现自己的自由创作,但这实际上也是徒劳(医院场景中,导演经常身处于黑白条纹密集的墙纸围绕的房间中,以此来强化一种“不适的压力”);而在电影的拍摄之中,导演不断收到片商的种种商业化要求,塞入美艳的女明星、加入歌舞段落等等;到了拍摄结尾的高塔部分,导演无法忍受这一切,认为自己拍摄的所有素材都是垃圾,从而自杀;而后他又获得了新生----费里尼对于“摆脱现状的一切限制,重获创作新生”的极度渴望之寄托。

而回到这部《帕索里尼》,对于这位与费里尼相同的意大利艺术大师,本片导演也试图去借助帕索里尼的文学和电影作品,探索帕索里尼的世界观和内心世界——如同费里尼在《八部半》中借助电影所做的那样。而对于帕索里尼其人,他身上最明显的特征,即是对同性之爱的追求和激进的政治观。在电影里,导演想要通过帕索里尼的创作,来寻找这位大师在爱欲和政治观之追求之中的共通性和联结性。

在电影的开头,导演即使用了《索多玛的一百二十天》的画面,展现了帕索里尼的性爱观----阳具、裸体充斥画面,直接而强烈的性爱展示,代表着帕索里尼对于外露而不掩饰的性欲的推崇。而对于帕索里尼的这种性爱观,电影也做出了一些直接的表现---在帕索里尼的文学作品中,他笔下的人物作为男妓,逐一地为排队等候的客人们口交服务,导演用非常直白的固定镜头近距离而长时间地拍摄他的口交全过程;而回到现实,帕索里尼本人,也对男妓有着露骨的求爱表达,在餐厅的段落中,导演用特写镜头强调了

男妓吃饭的狼吞虎咽,去表达一种“欲望不掩饰之外露”的状态;而在帕索里尼构思中的下一部电影之中,主角和佣人来到的索多玛,是一个同性恋无需隐藏(车站中,佣人和警察公然调情)、会以大型性交作为节日的开放城市(台词:这里是全世界最自由的城市;二人刚刚抵达火车站时,有一个人体裸露的壁画特写),而象征着“弥赛亚降临”的星星,更是给这座自由之城增添了一层“天堂”的意味。在电影里,导演对于帕索里尼性爱观的表达,是相对完整而通顺的---他向往性爱的自由,推崇不掩饰的直白欲望表达,对他来说,性爱的自由即是伊甸园。

而另一方面,导演同样不能忽略帕索里尼的另一大部分---政治观的表现。而这一部分的表达,恰恰构成了电影质量最大的缺陷。我们可以看到,在一开头的段落里,导演就试图在性爱观和政治观之间做一些联结的尝试----放映《索多玛的一百二十天》之后,帕索里尼介绍了自己的创作思路,“用性爱去隐喻政治”,由此可见,在导演的构思中,

性爱观即对应了帕索里尼的政治观,他向往着一种直白、外露、不拐弯抹角的简单政治生态。由此可见,在电影的表达中,帕索里尼实际上就是一个“简单而直接”的人,他的性爱观和政治观都以此为基础----在《索多玛》的放映结束后,导演切入了一段古罗马建筑的镜头,赤裸的人物雕像象征着“直接而外露”,随后远景拍摄的古罗马议政厅则将这种肉体层面羞耻观的“直接外露”放大到了政治层面:在久远时代的古罗马,人们对肉体不吝于裸露的自我展示,而政治也是同样的状态,一切都是直白的;随后,在帕索里尼的文学作品中,男妓成为了政客,在当代的社交场中倾听着同行们关于政治的讨论,而与此相比,他却更专注于对一个故事会的聆听---飞机上的男人颇有些绕弯子地对空姐表达爱意(“我可以请你吃饭吗”),随后飞机坠毁,先是空姐的骷髅(象征着含蓄爱意表达的毁灭),跟随着的是迎面走来的远古人(古代直接外露的爱意表达的再临);另外,帕索里尼的妹妹(一个在餐桌上讨论菊花的直白女人,甚至因此同桌客人的不适---古代性爱观与当代人的反差)给他带来的唱片,则是克罗地亚的传统舞曲(又一个对“早前时代”的象征),而随后帕索里尼与男妓的活动,也都伴随着这些舞曲的配乐,以此象征了帕索里尼对“古代世界观”的追求。

但是,帕索里尼的这种追求,在当代是势必不能存续的----它严重地违反着当代的道德观和伦理意识。在电影的最后部分,导演也明确地点出了这一层事实:与男妓的吃饭中,二人谈论到男妓的生计,而男妓说“什么都是用钱”的,随后画面切入正在做饭的厨师---即使这一顿饭都需要用钱来换取,这影射着帕索里尼与男妓基于金钱的真实关系,帕索里尼对直白而简单纯粹的性爱追求终究不可实现;随后,二人开车去海滩做爱,导演不厌其烦地反复拍摄车中时明时暗的照明状态,来表现二人同性关系之未来的不稳定性;最终,帕索里尼即使躲到了海边,似乎逃出了罗马这个当代化严重的城市,但他的同性仍旧被当代人所鄙视并打压了---他死于反对同性恋的青年暴徒之手。

而对于帕索里尼追求的最终落脚点,在电影的收尾部分,导演借用帕索里尼构思中的电影给出了答案:老人发现了弥赛亚降临的星星,跟随着星星来到了“自由之城”索多玛,从而脱离了当代的世俗(在此前的自家段落中,老人的妻子反复吵嚷着抱怨之词;并且在老人离开之时,先是一个“厕所发现弥赛亚星星的老人与被隔断隔开、客厅中唉声叹气的妻子”的全景镜头,随后是一个“追逐星星而离开的老人,与家中挽留的妻子”的移动镜头),但老人最终也没有抵达天堂---他们在通向天国的阶梯上停步,而无力再向前,结果只是一句“再等等吧”。天国阶梯的段落,与现实中帕索里尼的尸体在剪接上被平行放置,使得老人的状态与帕索里尼本人的状态形成了对应---活在当代的帕索里尼,终究无法回到古代去实现自己对于自由和直白的追求(死亡段落后,再次切入的古罗马议政厅),但他始终愿意怀有希望,去等一等,等待天国有朝一日的降临。

在电影的结尾部分,导演并没有让作品在一个“貌似的观影高潮”---天国的阶梯部分收场,而是在随后又接入了一段帕索里尼死后的现实生活段落---警察对于他的尸体的勘察、他的妹妹和母亲、以及最终“记载了他未能奔赴的晚宴邀约”的笔记本。在情绪的发展角度来讲,这后边的一段,似乎是一种狗尾续貂。但导演或许正是想要用这样一种有些反观影高潮的设计,来强调帕索里尼所身处的现实世界---他的家庭、他未能前去的邀约,都构成了他追求同性之爱的死亡之于现实生活的损害和遗憾,而现实存在的一切都成为他的顾虑、对他彻底放飞的约束,而这也恰恰构成了他终究无法飞上天堂的原因。实际上,在电影中,在现实中的帕索里尼,对于自己的同性爱意是有所压抑的---在他构思的电影中,老人身边的同性恋佣人,是由现实中与帕索里尼吃饭、听帕索里尼讲述这部作品的青年男人扮演的,这等同于一种帕索里尼的内心暗示:他对这位友人怀有同性之爱,但由于其人的异性恋取向和美满的家庭(吃饭的段落中,导演展现了他与妻子和孩子的和睦,以及帕索里尼本人与他一家的互动),帕索里尼不能去破坏他的幸福,因此只能将自己的爱意寄托于电影作品,这实际上就构成了现实因素对于帕索里尼的纯粹自由追求的压制,也对应了电影结尾“回归现实生活去展现帕索里尼之死造成的损害”的设计初衷。

在这部电影中,对于性爱部分,导演提供了一个比较高的表达完成度。并且,在表达的方式上,导演的思路也并未完全平庸化,而是试图借用帕索里尼自己的、以及导演模仿帕索里尼风格所拍摄的一系列“帕索里尼式创作”,去剖析帕索里尼的内心世界。对于一部以著名导演为主角的传记电影,这无疑是一种非常合适且切题的方式。但是,就像本文开头所写的那样,帕索里尼其人,激进的政治观和直白的性爱表达是他非常重要的两个部分,只有两个部分结合统一起来,才是一个世人所认知的、较为完整的帕索里尼。而在电影中,导演也确实去尝试着表现帕索里尼激进、直白的政治观(比如用撬棍去描述政治---对当代政客社交辞令的反对、对反对的政治观点进行直接攻击),并想要将它与性爱观联结起来、形成“帕索里尼对自由和直白的追求”的表达,以此用帕索里尼的人生理想和世界观来总括性爱观与政治观。

但是,在成片之中,政治观和性爱观,依然存在着巨大的割裂。除了开头帕索里尼的“性爱代表政治”的自述,两部分始终没有很好地结合在一起,而让人明显地感觉到了两部分表述之间的来回切换。并且,在政治观的独立表达部分中,导演也没有给出一个较为通顺的创作----帕索里尼只是在接受采访,用口头叙述着自己的政治观点,并且看一些报纸,阅读着当代发生的各种政治事件。一切关于政治的表达,都显得要么晦涩、要么混乱。导演只是在单调地抛出一些表意不详的口述台词、一些流血的照片特写、一些“共产主义”“法西斯”等关乎意识形态的政治性单词,而没有对其意味做具体的阐述。无论是将政治部分的表达作为独立章节、还是作为与性爱观的结合表现,本片的完成度都是不够高的。而由于这一巨大的缺陷,本片所呈现的帕索里尼,也成为了一个不完整的半身像----立体的性爱人格、与模糊的政治人格。

实际上,对于政治的表达,或许可以借用本片的最大特点--帕索里尼的创作部分之中。在帕索里尼的小说之中,主角既是男妓,又是政客,而根据他所倾听的故事可见:他的向往是古代。导演明显是在借用这个人物,去表现其创作者帕索里尼个人的心理--他就是对帕索里尼本人的影射。那么,我们完全可以将这部小说的分量进一步加重,去具体地展开故事,表现主角在当代政坛中的生活和感受,并将之与暗地里从事的男妓工作和同性欲求结合起来。事实上,影片中对于帕索里尼政治观的表达干瘪,可能来自于帕索里尼的实际政治活动的不具体,从而导致导演“不知道拍什么”---他不是政客,而他的政治观也多发自于口头或作品拍摄。而对于帕索里尼所参与了的政治生活,或许是出于“不够艺术化”的考虑,导演也并未采用。那么,借助帕索里尼创作的、影射其自身的小说人物,就完全可以解决这一点了。更进一步来说,这部小说,完全有潜力成为本片的主要部分,而且本片是可以通过《索多玛的120天》、小说、构思中电影作品这三部分,来形成主干的----这既能成为本片对于帕索里尼的致敬以及自身的特色,也能让现实部分中枯燥而跳跃的政治表达变得具象化。但是,在成片中,真正占据较多分量、且在表意中产生了较大作用的,只有最后的构思中电影。而此前的两个创作作品部分,都显得较为鸡肋,停留在浮光掠影的层面上。

在这方面上,导演有一个很好的构思,但没有将它深入发掘,仍旧将镜头焦点停留在帕索里尼本人之上,哪怕他本人只能通过口述来干巴巴地表现政治观。在这样的状态下,本片所呈现出的帕索里尼,也只能给大家展示自己“性爱观健全而政治观混乱”的半张脸了。